Pacientes e especialistas comentam despacho do Ministério da Saúde que extingue o uso do termo “violência obstétrica”

Por Lu Sudré, no Brasil de Fato

“Me sinto mais uma vez violentada”, desabafa Luma Gonçalves, vítima de violência obstétrica, sobre o despacho do Ministério da Saúde divulgado há uma semana que considerou a expressão como imprópria e inadequada. De acordo com o texto, o termo “não agrega valor e prejudica a busca por um parto humanizado.”

O documento gerou uma série de críticas de entidades e profissionais, além de expor uma contradição do próprio órgão, que nos últimos anos publicou materiais utilizando o termo violência obstétrica, reconhecido internacionalmente e utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desde que recebeu a notícia sobre o reposicionamento do ministério, Luma teme que o veto do órgão permita que a violência que sofreu se naturalize e que o mesmo aconteça com outras mulheres.

Cotidianamente, ela lida com a dor do trauma que viveu durante o parto prematuro de seus filhos gêmeos, com 22 semanas de gestação, há um ano e meio. Ela estava em Fortaleza (CE), em uma viagem de trabalho, quando começou a sentir dores muito fortes. Acompanhada de dois amigos, foi ao Hospital Gonzaga Mota de Messejana buscar atendimento. A triagem identificou o início de seu trabalho de parto.

Sem abastecimento de água, o hospital da rede pública lhe deu uma medicação para inibir o nascimento dos gêmeos e lhe transferiu para o Hospital Geral de Fortaleza. Chegando lá, foi informada de que não possuíam o remédio para continuar o processo de inibição do parto e, sem outra opção, seus amigos compraram a medicação em uma farmácia particular.

Enfrentando a falta de estrutura, pouco tempo depois, ao colher urina para fazer um exame, Luma percebeu que já estava no processo expulsivo de sua gestação gemelar. Foi encaminhada para o centro obstétrico e nenhum dos seus amigos foram autorizados a acompanhá-la, o que viola o direito de um acompanhante, previsto pela Lei Federal 11.108/2005.

A lei garante que os hospitais são obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de uma pessoa indicada por ela, durante todo o período de trabalho de pré-parto, parto e pós-parto imediato.

“Me lembro vagamente de ter reforçado esse pedido. Pedi para que uma amiga subisse comigo para sala de parto. Fui completamente ignorada”, relembra Luma, que naquele momento não tinha ideia do que estava por vir. Infelizmente, era somente a primeira das muitas violências que enfrentaria nas próximas horas.

Com a justificativa de seguir o protocolo do hospital, o obstetra responsável pelo seu atendimento a amarrou na maca. “Amarrou minhas pernas para cima. Em menos de cinco minutos eu já tinha parido meu primeiro bebê. Nasceu vivo, apesar de ser registrado como natimorto. Nasceu vivo… Foi pro colo da pediatra e não tive nenhum acesso a ele, não consegui vê-lo”, conta.

Após o nascimento do primeiro bebê, o médico anunciou que aplicaria soro de ocitocina para agilizar o trabalho de parto. Como suas contrações já haviam parado, a paciente informou que não queria tomar o hormônio sintético, que estimula contrações muito intensas e dolorosas. Foi novamente ignorada.

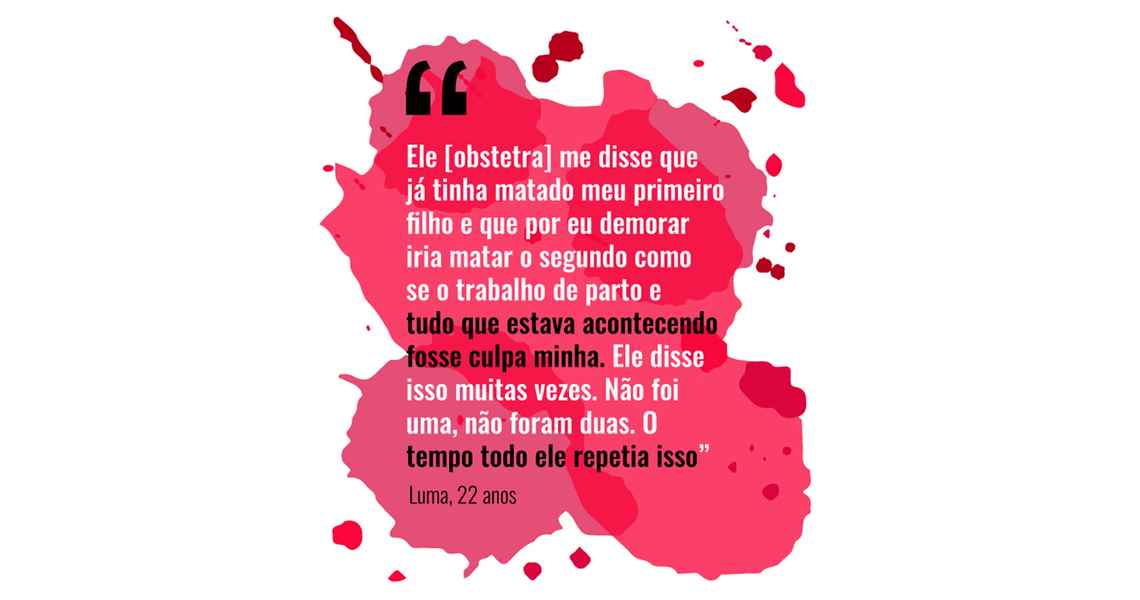

“Faziam 15 minutos que o meu primeiro filho tinha nascido e aí me avisaram que ele havia falecido. Nesse momento começaram várias ofensas. Eu pedi para o médico me desamarrar da maca, falei que estava sentindo muita dor nas costas. Ele começou a reclamar que eu era muito ‘frescurenta’, que eu não queria soro, que eu não queria ficar amarrada, que eu não queria que ele fizesse o exame de toque. Disse que eu já tinha matado o meu primeiro filho e que agora eu ia matar o segundo”, detalha a jovem.

Mesmo com Luma avisando que estava sentindo muita dor, o obstetra realizou excessivos exames de toque para verificar a dilatação. “Eu pedi para ele parar, porque estava machucando, e ele dava risada da minha cara. Eu segurei a mão dele e falei ‘não quero mais, quero que você desamarre minha perna’. Ele desamarrou minha perna, jogou ela pro lado. Desamarrou uma só e disse: ‘Quer saber? Você quer matar seu filho, então fica aí que vou embora’”.

Antes de sair da sala, o médico pediu para a médica auxiliar realizar um procedimento conhecido como Manobra de Kristeller, uma técnica agressiva em que se pressiona a parte superior do útero para acelerar a saída do bebê, o que pode gerar lesões graves na mulher.

A prática é condenada. De acordo com o estabelecido no Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê, documento do Ministério Público, Ministério da Saúde e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), “não se deve jamais empurrar a barriga da mulher para forçar a saída do bebê porque isso expõe a mulher e o bebê a riscos”.

Foi exatamente isso o que aconteceu com Luma. Sem nenhum obstetra na sala, apenas acompanhada de uma enfermeira e uma residente, ela deu à luz novamente.

“Ela ajoelhou em cima da minha barriga. Doeu muito. Até hoje tenho dor na coluna e na costela por causa disso. Não resolveu nada. Não agilizou o processo. A única coisa que aconteceu foi que logo depois ela foi fazer a auscultação do coração do bebê e já não tinha batimento cardíaco”, recorda-se.

Após seis horas na sala de parto, nem seu companheiro, família ou amigos que a acompanhavam tinham notícia de seu estado de saúde.

“Fiquei no pós parto com muitas mães que tinham parido seus bebês vivos. Eu acho que é uma violência muito grande com as mulheres que perdem seus filhos. É um processo que traumatiza. Não é confortável acabar de perder um filho e ficar em um espaço com muitas mulheres que acabaram de ganhar os seus filhos, vivos e saudáveis”, desabafa.

ESTATÍSTICAS

A história de Luma é apenas uma entre milhares. De acordo com a pesquisa “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado”, organizada pela Fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro mulheres já foi vítima de violência obstétrica.

Segundo a advogada criminal Maria Luiza Gorga, a violência obstétrica ocorre quando há prática de negligência ou de maus tratos, sejam eles físicos ou verbais, contra a mulher em todo seu período gestacional, não apenas no momento do parto.

A especialista explica que também se caracterizam como violência obstetrícia os altos índices de intervenção e medicalização em desconformidade com os desejos da parturiente, e que vão contra a preservação dos direitos humanos da mãe e do bebê.

Portanto, não há outro nome para definir o que Luma passou, a não ser violência obstétrica verbal, física e psicológica.

Manobras físicas, cesáreas forçadas, uso desnecessários de fórceps ou vácuo no momento do parto, excessivos exames de toques, não oferecimento de medicamento para alívio da dor, rompimento forçado da bolsa e declarações verbais ofensivas são relatos frequentes.

Maria Luiza Gorga produziu um estudo acompanhado de um ensaio fotográfico que reuniu relatos de agressões verbais ouvidas por mulheres. “Cala a boca. Fica quieta senão eu vou te furar todinha”; “Se você continuar com essa frescura, eu não vou te atender”; “Na hora de fazer, você gostou né?!” foram algumas das frases registradas.

“Temos direitos como qualquer cidadão, de não sofrer lesão corporal, de ter autonomia, dar autorização. Ser ouvida como paciente, com autonomia e liberdade. O que acontece muito é que na hora do parto a mulher é tratada como um objeto que não tem agência”, destaca Gorga.

MINISTÉRIO SE CONTRADIZ

A jurista aponta que o despacho do Ministério da Saúde contraria uma política recente do próprio órgão, que em 2017 lançou as Diretrizes Naturais de Assistência ao Parto Normal, estabelecendo que os procedimentos médicos devem ser baseados em evidências e que a mulher tem que ter maior poder de decisão.

Para ela, o reposicionamento do ministério é simbólico e deixa as mulheres vítimas de violência obstétrica ainda mais vulneráveis. “É uma tentativa de alterar o discurso para deslegitimar as mulheres que sofrem a violência. Se busca fechar o discurso, tirando a palavra de circulação. Como se discutir violência se não se pode usar esse termo? Se tira a conotação dessa atitude por meio do controle do discurso, o que é muito grave. Ainda mais porque estamos com um governo que toma ações ideológicas constantemente”, critica.

A partir de sua experiência, Luma Gonçalves acredita que a violência obstétrica é parte de um sistema que domina os corpos das mulheres. “A conduta do médico comigo, e provavelmente com todas as outras mulheres que ele atendeu, é a mesma conduta sempre, de colocar a mulher em uma situação de humilhação. De culpá-la por coisas que não são culpa dela. Por não permitir que ela protagonize o parto dela. É violentar fisicamente e emocionalmente. Isso é violência”, ressalta.

Ao retornar a São Paulo, onde vive, após perder seus dois filhos, a jovem que trabalha como secretária foi ao Hospital das Clínicas pedir acompanhamento psicológico. O atendimento lhe foi negado. “Não tive acesso porque eu não tenho filhos vivos. Eles falaram que lá era só para quem era mãe ou gestante. As mulheres que perdem seus filhos sofrem duas vezes. É uma maternidade invisível e que nos restringe o acesso de condições mínimas”, denuncia.

VIOLÊNCIA RECORRENTE

A realização de episiotomia (incisão efetuada na região da área muscular entre a vagina e o ânus para ampliar o canal de parto), indicada apenas para quadros clínicos muito específicos, também consta em grande parte das denúncias de violência obstétrica no país.

De acordo com a pesquisa “Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre parto e nascimento”, publicada em 2014 e produzida pela Fiocruz, entre as entrevistadas que tiveram parto normal, mais da metade (53,5%) passaram pela episiotomia.

A pesquisa realizou entrevistas com mais de 23 mil mulheres, e ainda evidenciou que 25% da brasileiras que deram a luz afirmam ter sido desrespeitadas na gestação ou no parto. Assim como Luma, 71% delas não tiveram direito a um acompanhante.

O uso frequente de ocitocina contra a vontade da parturiente ou sem justificativa também é comum. Segundo o estudo, 38% receberam a substância para acelerar o parto, quando a prática deveria ser uma exceção pois causa muita dor e pode causar sequelas ao bebê e à parturiente.

Esse foi o caso de Yasilis Sampaio, moradora de Serra Grande, na Bahia. Há seis anos, chegou com três centímetros de dilatação na Casa de Parto Normal Mansão do Caminho, em Pau da Lima, Salvador, esperando um tratamento completamente diferente do que recebeu.

“Toda hora entrava alguém no quarto. As enfermeiras entravam no quarto sem pedir licença. Ficaram me pressionando o tempo todo para tomar ocitocina. Eu não queria nenhum tipo de medicação. Não queria tomar ocitocina. Não queria que rompessem a minha bolsa. Ela [obstetra] falou assim: ‘Vou te dar duas horas para você dilatar tudo e se você não dilatar, vou romper a bolsa ou aplicar ocitocina. Ou você vai para outro lugar… Ela falou isso para mim no meio do meu trabalho de parto”, relembra Yasilis.

Ela diz que queria apenas que o seu parto seguisse seu ritmo fisiológico, sem intervenções externas. O pai de seu filho, que apoiava a sua decisão, chegou a discutir aos gritos com a obstetra na sua frente, enquanto estava parindo.

Por horas, a equipe médica tentou convencê-la de fazer o que não queria: “Elas entravam no quarto, as enfermeiras, e falavam assim: ‘Menina, para de sofrer. A menina do outro quarto que chegou depois de você tomou a ocitocina e já pariu. Toma logo esse negócio, para com isso. Eles ficaram chamando a gente de casal hippie maluco do quarto 1. Elas entravam no quarto, eu lá, tendo contração, e elas falando de novela”.

Segundo a obstetriz Ellen Vieira, a ocitocina é usada de forma muito negligenciada no Brasil. “É um hormônio que muda muito o caminhar do parto e acrescenta riscos. Essa frase: ‘Deixa eu te ajudar porque senão seu bebê vai morrer’ é muito recorrente e é muito perversa. Por que qual mãe quer que o filho morra? Infelizmente, isso ainda é uma realidade muito frequente”.

Com dores e sem forças para resistir à insistência da equipe, Yasilis acabou aceitando que sua bolsa fosse rompida, outra intervenção considerada desnecessária. A medida contraria orientação da OMS, de deixar o parto acontecer da forma mais natural possível. Quase 40% das mulheres entrevistadas pela Fiocruz afirmaram que a membrana que envolvia seu feto foi rompida para acelerar o parto.

PROTAGONISMO FEMININO

Vieira faz parte da Associação de Obstetrizes, e está entre inúmeros profissionais da saúde, parteiras e doulas que defendem o parto humanizado.

“A gente preza pelo protagonismo da mulher. O que isso significa na prática? A mulher precisa entender e concordar com absolutamente tudo que vai ser feito, porque é o corpo dela. Quando falamos do que consideramos próximo ao ideal, é quando a mulher está sendo informada e ela concorda com aquilo que vai passar pelo corpo dela. É importante que ela seja informada para escolher o que aconteça”, frisa.

Daphne Rattner, presidente da Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, comenta que desde os anos 1990 se intensificou no Brasil um movimento pelo parto humanizado e, desde os anos 2000, existe o Programa de Humanização do Pré Natal e Nascimento.

Para ela, o despacho do Ministério da Saúde não tem força e nem previsão legal para impedir o uso da expressão violência obstétrica, que é generalizada e enraizada na literatura científica nacional e internacional.

A especialista reconhece, entretanto, o peso de um documento emitido pelo Ministério da Saúde, que pode intimidar pessoas que trabalham na área.

Mesmo com o retrocesso à vista, Rattner acredita a movimentação do gênero feminino por seus direitos no parto continuará a se consolidar, porque a sociedade já se apropriou do debate e as mulheres, apesar da violência, estão empoderadas para fazer reivindicações.

“A violência mais degradante é desconsiderar o outro como sujeito, como um sujeito que tem direito. A humanização é uma resposta à violência, é a alternativa. É o respeito à mulher, à fisiologia do parto. É o respeito ao protagonismo da mulher, de sua cultura. É o respeito às expectativas que ela traz para o parto e respeito às evidências científicas”, considera.

AJUDA MÚTUA

Para ajudar outras mulheres a não passarem pela violência que recebeu, algum tempo após seu parto, Yasilis se tornou doula, mulher que acompanha a grávida durante o período da gestação até os primeiros meses após o parto, com foco no seu bem estar.

A relação construída entre doula e gestante é definida por ela como algo transformador, e que faz muita diferença, mesmo em situações onde a violência é dominante.

“O primeiro parto que eu acompanhei foi de uma menina de 13 anos. O parto dela teve todo tipo de violência obstétrica possível de imaginar. Teve episiotomia, puxaram o bebê pelo pelo vácuo, aquele negócio que parece um desentupidor de pia que coloca na cabeça do bebê e puxa. Teve manobra de Kristeller, teve violência psicológica. Tudo que eu podia fazer era segurar a mão dela e olhar no olho dela. Estar ali com ela. No final de tudo, ela olhava pra mim e falava: ‘Nossa, muito obrigada por você estar aqui e ter ficado aqui até o final’”, relata.

CONSEQUÊNCIAS EXTREMAS

Juliane Von Baranow passou por experiências traumáticas em suas duas gestações. Há seis anos, no parto de sua primeira filha, recebeu ocitocina na primeira hora de parto, quando ainda não havia dilatado nem dois centímetros.

“Eles lidaram com o parto normal como algo animal. Eu me senti deixada”, relata. Horas depois, a equipe médica realizou a Manobra de Kristeller.

Em seu segundo parto, no entanto, houve sequelas. Juliane, que em alguns momentos ficou sem acompanhamento dos profissionais na sala, alega ter sido vítima de um erro médico e de negligência.

Sem monitoramento da frequência cardíaca, sua filha apresentou uma asfixia que resultou no quadro de que precisou ser reanimada no momento seguinte ao seu nascimento.

“Em decorrência disso, ela teve uma lesão cerebral gravíssima. Ficou dois meses e meio na UTI, não conseguiu mamar. Tenho uma filha em casa com muitas sequelas. Ela não anda, não fala. O meu médico não sabia fazer um parto normal. Ele percebeu que estava saindo do controle, que estava errado e não deu resposta. Simplesmente não agiu. Além de não ter feito a prevenção, que é o básico. Ele não seguiu um protocolo que deveria ter seguido”, diz a fisioterapeuta.

“Cheguei gemendo de dor, algo totalmente fisiológico e ele [obstetra] disse: ‘Não grita, não grita, se não você vai perder a força’. Isso é uma grande violência, porque a mulher está em um estado visceral. É totalmente fisiológico e o médico te manda, praticamente, ficar quieta? É inaceitável”, continua.

UM NOVO TIPO DE FORMAÇÃO

Na opinião da obstetriz Ellen Vieira, é preciso também rediscutir a formação dos profissionais da saúde, que, por sua vez, podem ter intenções positivas, mas foram formados a partir de uma ótica violenta.

“Não se trata da questão da intencionalidade, é da visão de assistência. Quando se fala de modelo de atenção à saúde que é altamente medicalizado, altamente intervencionista, com uma orientação de gênero muito explícita, que vê o corpo da mulher como um corpo incapaz de parir uma criança, vendo aquela mulher como defeituosa que precisa de intervenção e correção médica, terão atitudes violentas”.

Ao ser vítima de violência obstétrica, a parturiente pode acessar o poder Judiciário com ações civis de danos morais, materiais ou dano estético. Dependendo da gravidade da violência sofrida, é possível acionar a Defensoria e o Ministério Público para dar entrada em uma ação penal por injúria ou por lesão corporal.

DESPACHO SEM FUNDAMENTO

O Ministério da Saúde afirmou que, com a publicação do despacho, estaria atendendo a pedidos de entidades médicas que são contra a expressão, e que a palavra “violência” só se justificaria se praticada de forma intencional contra a paciente.

O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, emitiu um parecer em 2018, quando passou a recomendar que a expressão não fosse utilizada, por considerar que seu uso “tem se voltado em desfavor da nossa especialidade, impregnada de uma agressividade que beira a histeria, e responsabilizando somente os médicos por todo ato que possa indicar violência ou discriminação contra a mulher.”

Em resposta ao recente despacho, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Ministério da Saúde que esclareça por meio de nota que o termo “violência obstétrica” é uma expressão já consagrada na literatura científica, e que pode ser usada por profissionais de saúde e pela sociedade civil, independentemente de outros termos adotados.

Para Maria Luiza Gorga, advogada criminal, a decisão da pasta foi tomada a partir de afinidades ideológicas. “Seria a mesma coisa que dizermos que mudaremos os termos do Código Penal porque o criminoso não quer ser chamado de criminoso. E aí vamos mudar o nome do homicídio?”, questiona.

Na recomendação do MPF, a procuradora Ana Carolina Previtalli, responsável por um inquérito civil público com quase 2 mil páginas e 40 anexos com denúncias de violência obstétrica em maternidades e hospitais de todo o país, requeriu também que o Ministério da Saúde se abstenha de realizar ações voltadas a abolir o uso da expressão violência obstétrica e que, em vez disso, tome medidas para coibir as práticas agressivas.

O Brasil de Fato entrou em contato com a pasta responsável para pedir posicionamento sobre a recomendação do Ministério Público, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

Ficha Técnica

Reportagem: Lu Sudré | Edição: Rodrigo Chagas | Artes: Michele Gonçalves | Coordenação de Jornalismo: Vivian Fernandes e Daniel Giovanaz

–