No Taqui Pra Ti

“Um conto oral transcrito num livro é como um doente no leito de um hospital. Vive. Mas é preciso retirá-lo do livro e voltar a contá-lo para que fique curado.” (François Vallaeys, professor da PUC-Peru)

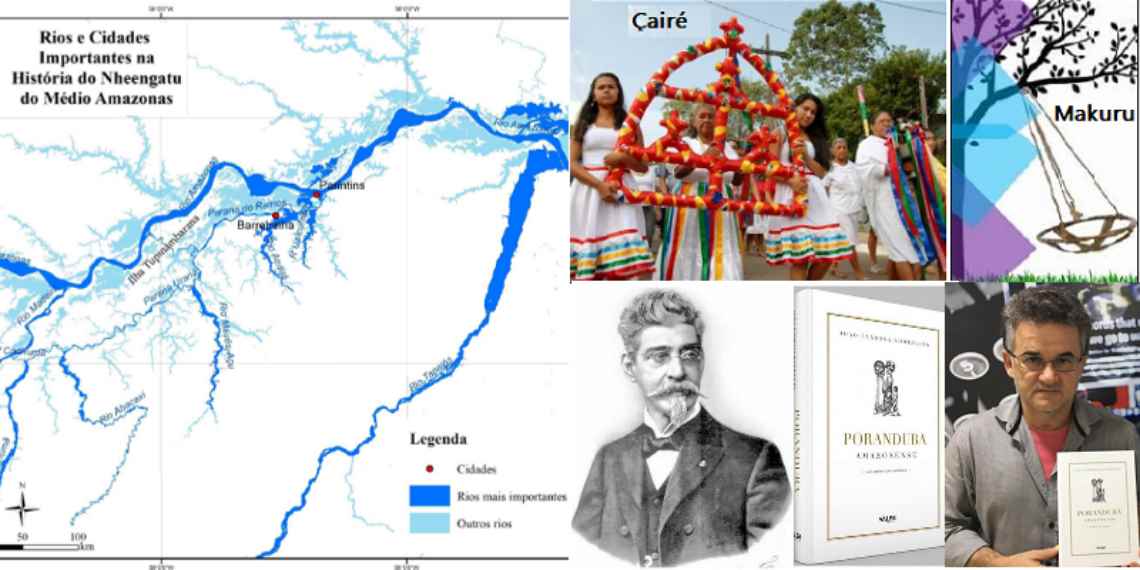

Vários “doentes” foram retirados do “hospital” nesta quinta-feira (11), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), durante a defesa da tese de doutorado “Tupi” do Rio Andirá: O Nheengatu no Médio Rio Amazonas, de Micheli Lima Schwade. Ela selecionou contos e canções em Nheengatu coletados no séc. XIX por João Barbosa Rodrigues em Parintins e Barreirinha, submetendo-os à apreciação de cinco falantes atuais, que reconheciam ou não a história. Em caso afirmativo, eles davam sua versão, que foram transcritas. Isso lhe permitiu mapear o que mudou e o que permanece nesta variedade da Língua Geral Amazônica(LGA), objetivo de sua pesquisa.

Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), a agora doutora Micheli aprofundou o estudo do mestrado, quando fez uma descrição fonética-fonológica do Nheengatu. Ela e Aline da Cruz da Universidade Federal de Goiás integram o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) coordenado por Raynice Silva, cujo objetivo é descrever, documentar e mapear as variedades do Nheengatu, que índios e ribeirinhos da região denominam de Tupi e que foi registrada por tupinólogos do séc. XIX, entre eles Barbosa Rodrigues, Couto de Magalhães, Stradelli e Charles Hartt.

Flores de imaginação

João Barbosa Rodrigues (1842-1909), professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, mudou em 1872 para Manaus, onde residiu e dirigiu o Museu Botânico. Aprendeu o Nheengatu e coletou narrativas orais, contos e cantigas avaliada por ele como “flores de imaginação de um povo”, transcritas e publicadas numa edição bilíngue do livro Poranduba Amazonense. Com a proclamação da República, retornou ao Rio de Janeiro para assumir a direção do Jardim Botânico.

Durante os anos em que viveu no Amazonas, registrou “contos do tempo antigo”, que circulavam oralmente nas aldeias desde antes da colonização. Mas em Manaus teve dificuldades de coletar narrativas, poesias, canções e conhecimentos sobre as plantas por “ter a morte encarregado de chamar a si grande parte daqueles velhos, que sabiam esses contos” portadores de saberes. Quanto às cantigas registradas, ele as considerou meros “fragmentos de tantas que se perderam com o correr dos anos”.

Os falantes de LGA em Manaus viviam situação dramática. Barbosa Rodrigues relata que presenciou, em março de 1884, uma canoa atracar em frente ao Museu no desembarque do igarapé do Espírito Santo, hoje av. Eduardo Ribeiro. Dentro dela, um casal indígena e seus filhos, o chefe da família “magro, cadavérico e gravemente enfermo”. Dois dias depois, o botânico encontrou a mulher e perguntou dela, em Língua Geral, se o seu marido havia tido melhoras. Ela respondeu:

– Timaã! Umanu uana uiky koema irumo (Não. Morreu hoje de manhã).

O botânico contou:

“Olhei para o interior da casa e pela porta vi sobre uma mesa, coberto com um lençol o cadáver do marido, para o qual a tapuia me apontava.

– Não choras? Não sentes a sua morte?

Respondeu-me, então, com ar tristonho:

– Yané anga yma uana, tapuya ceté pira nhô ana (Nós já não temos alma, os tapuias só têm corpo)”.

Alma extraviada

A perda da língua implica o extravio da alma. Os poucos falantes de LGA que viviam em Manaus não tinham mais com quem falar, nem sobre o que falar, devido à hegemonia da língua portuguesa para a qual contribuíram a crescente urbanização, a escola, a navegação a vapor, a imigração de nordestinos e a inserção da Amazônia na divisão internacional do trabalho como produtora de borracha. Empurrada progressivamente para fora das cidades, a LGA ou Nheengatu foi ficando circunscrita ao espaço rural, tornando-se “mais consistente à medida que se avança para o interior”.

Hoje, segundo o Censo de 2010 do IBGE, há um total de 7.237 falantes de Nheengatu no Brasil, localizados em sua maioria no Alto Rio Negro, onde é língua cooficial no município de São Gabriel da Cachoeira, falada pelos Baré, Baniwa do Baixo Rio Içana e Warekena do Rio Xié. Deste número, 3.771 moram em terra indígena e 3.466 residem fora das aldeias, alguns deles dispersos pelos municípios de Parintins e Barreirinha.

Foi para lá que Micheli se deslocou para seu trabalho de campo, em busca das histórias em Nheengatu, procurando saber de que forma seus falantes atuais aprenderam e mantiveram essa língua. Levou com ela as narrativas coletadas ali por Barbosa Rodrigues que quase sempre registrava o lugar onde as escutou. No Médio Amazonas, hoje, vivem somente alguns falantes do Nheengatu como língua materna e alguns lembrantes, igualmente competentes em Sateré-Mawé e Português, todos eles com idade acima de 60 anos, as gerações mais jovens não usam mais essa língua.

A pesquisadora ouviu dona Célia, dona Conceição e os senhores Agabino, José Nogueira e Luiz Calixto, integrantes da mesma família, todos eles nascidos em Ponta Alegre, Barreirinha, localizada na margem direita do rio Andirá, falantes de Nheengatu, sua língua materna, embora não seja mais usada diariamente. Uns moram em Parintins, outros em Barreirinha, mas algumas vezes no ano eles se encontram e aproveitam para interagir em Nheengatu.

Memória ativada

Micheli retirou os “doentes” que estavam em leitos do Poranduba Amazonense divididos em quatro categorias: as narrativas mitológicas, as zoológicas, os contos astronômicos e botânicos e as cantigas. Iniciou pelas cantigas religiosas da festa do Çairé e pelo Makuru, uma espécie de berço-balanço: duas rodelas de cipó formam um cesto suspenso no caibro da casa por uma corda, distante do chão numa altura que a criança possa usar os pés para se embalar. Algumas cantigas de ninar têm o murucututu como personagem. Um dos interlocutores da pesquisadora cantou com sua esposa, pedindo emprestado ao acutipuru o sono para adormecer os filhos.

Em seguida, vieram os contos que Barbosa Rodrigues recolheu “para não desaparecerem e para mostrar o estado intelectual dos indígenas”, entre eles “O Curupira e a Mulher” e “O Jurupari e as moças”. A grande sacação dele foi perceber, no século XIX, que numa sociedade sem biblioteca, sem livros, sem escrita alfabética, mas com forte tradição oral, histórias e cantos são enciclopédias contendo os saberes necessários para a sobrevivência e a reprodução das culturas. As narrativas orais são aulas de botânica, zoologia, astronomia, ciências sociais e humanas, com seus supremos mistérios. Além de terem componentes identitários, que fazem parte da memória.

– Quando coletamos a narrativa “A mucura e a Ariramba” com os falantes atuais do Nheengatu do Médio Rio Amazonas, eles nos relataram que histórias da mucura e da ariramba eram bastante presentes na região e que conheciam algumas versões dela.

A análise do material foi feita pela pesquisadora com ajuda de um conjunto de instrumentos: o Dicionário da Língua Geral Amazônica, com dados do séc. XVIII, o Vocabulário da Língua Geral para o uso do Seminário Episcopal do Pará (1858) e a Doutrina Cristã (1875) do padre Manoel Seixas, a Gramática da Língua Brasileira (1876) de Luiz Sympson e tantos outros escritos como os de Couto de Magalhães, de Charles Hartt e de Stradelli, além de mapas elaborados por Tiago Maiká Schwade que facilitam a leitura.

As narrativas coletadas indicaram que, embora silenciada e adormecida, a língua Nheengatu contemporânea ainda vive na região do Médio Rio Amazonas falada por gerações mais velhas. A pesquisa permitiu um conhecimento mais profundo da língua por parte da comunidade acadêmica, mas alfavoreceu a ativação da memória de seus falantes, contribuiu para o fortalecimento da LGA na região e motivou a geração mais nova a conhecer e ter acesso à língua dos seus antepassados que traz arquivada a história e os saberes da região.

–

P.S.1 Membros da banca: Wilmar da Rocha D’Angelis (orientador), Raynice Geraldine Pereira da Silva (UFAM), Aline da Cruz (UFG), Angel H. Corbera Mori (IEL – Unicamp) e José R. Bessa Freire (UERJ-UNIRIO).

P.S. 2 – RODRIGUES, João Barbosa [1890]. Poranduba Amazonense: Kochiyma-uara porandub. Organização e apresentação Tenório Telles. Manaus: Editora Valer, 2017. E A Botânica, Nomenclatura indígena e seringueiras. Rio. Jardim Botânico, 1905

–