Exame do diálogo entre instituições de ensino de todo o país e academias de polícia. Ele revela como a cultura de violência e a aversão à ideia de cidadania formam os policiais. Em sete anos, mortes pela polícia multiplicou quase três vezes

Por Christina Queiroz, na Pesquisa FAPESP | Artes: Juliana Russo

Para contribuir com o aprimoramento de políticas de segurança pública brasileiras, marcadas por características de combate oriundas da cultura militar e aspectos repressivos do direito penal, pesquisadores acadêmicos antes centrados em análises sobre a presença de diferentes manifestações de violência na sociedade começam a olhar para um aspecto específico desse assunto em seu escopo de trabalho: os desafios de organizações policiais. Ao mesmo tempo, profissionais da segurança pública têm investido na carreira acadêmica como forma de identificar soluções para problemas do seu cotidiano e de suas corporações. Em um contexto marcado por dificuldades de diálogo, nos últimos anos profissionais de instituições de segurança e da academia buscam brechas para desenvolver iniciativas de aproximação. Pesquisas recentes resultantes desse movimento permitem propor caminhos para enfrentar desafios envolvendo violência urbana, letalidade policial e morte de agentes.

No Brasil, os primeiros projetos para fomentar a inovação na educação policial por meio de parcerias entre universidades e organizações da segurança pública tiveram início há cerca de 20 anos. O sociólogo José Vicente Tavares dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), conta que um dos marcos foi o estabelecimento, em 2003, da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, que se apoiou em parcerias com 60 universidades para formar especialistas na área. “Mais de 10 mil policiais civis e militares participaram da iniciativa”, recorda. Em 2015, a rede montou um projeto para formar 600 alunos em mestrados profissionais focados em segurança cidadã, conceito que abarca estratégias para reduzir a criminalidade, ao mesmo tempo que manifesta uma preocupação em qualificar policiais para lidar com questões de direitos humanos e diversidade. De acordo com ele, atualmente há cinco programas de mestrado profissional sobre segurança cidadã no Brasil, oferecidos pela UFRGS, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG).

De acordo com o pesquisador, reformas adotadas nos anos 1990 pela polícia norte-americana inspiraram essas iniciativas, que se afastavam do modelo repressivo que caracterizou seu trabalho em décadas precedentes. “As mudanças pretendiam fomentar o desenvolvimento de uma polícia próxima às comunidades, buscando alternativas para combater a criminalidade”, relata Tavares dos Santos. Em Nova York, por exemplo, foram criados projetos sociais, com a oferta de aulas de esportes e a instalação de bibliotecas em regiões com altos índices de violência e criminalidade. Os protocolos de atuação da polícia foram reformados e a permissão de uso de armas de fogo foi restringida.

“Temos atualmente duas concepções distintas do que deve ser o trabalho policial, sendo uma delas pautada pelo conceito de segurança cidadã. A segunda modalidade, que prevalece no desenho das políticas públicas brasileiras, envolve um viés repressivo e prevê a militarização de procedimentos”, compara Tavares dos Santos. Outro marco, de acordo com o sociólogo, foi a criação, em 2003, da Matriz Curricular Nacional, por meio de uma parceria entre pesquisadores acadêmicos e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça. A iniciativa prevê a incorporação de disciplinas sobre direitos humanos e diversidade nos cursos das academias de polícia. “O desafio para a democracia é a construção de uma segurança cidadã, na qual o policial também atua como um protetor de direitos”, avalia.

Com a proposta de discutir o processo de formação da identidade policial e analisar mudanças feitas nos currículos das academias de polícia do Rio de Janeiro depois do estabelecimento da Matriz Curricular Nacional, a socióloga Paula Poncioni, professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Publica (FBSP), publicou o livro Tornar-se policial: O processo de construção da identidade profissional do policial nas academias de polícia (Appris Editora, 2021). A obra aborda resultados de diferentes pesquisas desenvolvidas desde o final dos anos 1990 em parceria com instituições como o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o FBSP, organização não governamental sem fins lucrativos dedicada a fomentar a cooperação técnica em segurança pública. Entre 2002 e 2012, Poncioni realizou pesquisa de campo dentro das polícias civil e militar, acompanhando a trajetória de uma geração de profissionais do Rio de Janeiro durante dez anos. Ela identificou que, mesmo com o aprimoramento dos currículos, os professores das academias de polícia acabam por reproduzir conhecimentos tradicionais, com ênfase em estratégias repressivas e punitivistas de combate ao crime. “O conteúdo formal dos currículos não reverbera nas práticas policiais”, afirma. Apesar do interesse mútuo entre a academia e as organizações policiais em estudar problemas e encontrar soluções, ainda há um longo caminho a percorrer até que a cooperação resulte em mudanças significativas na estrutura policial, avalia a pesquisadora.

Em relação à formação, o jurista e antropólogo Roberto Kant de Lima, da Universidade Federal Fluminense (UFF), explica que para se candidatar ao oficialato da polícia militar, é necessário ter o grau de bacharel em direito. “Tanto o ensino militar como o jurídico são instrucionais e dogmáticos, utilizando o argumento de autoridade para dirimir dúvidas e resolver conflitos. Com isso, as atribuições da polícia são contaminadas pelo caráter repressivo do direito penal, ou combatente, do ethos militar”, sustenta. Ethos é o conjunto de costumes ou traços comportamentais característicos de uma comunidade ou de um povo.

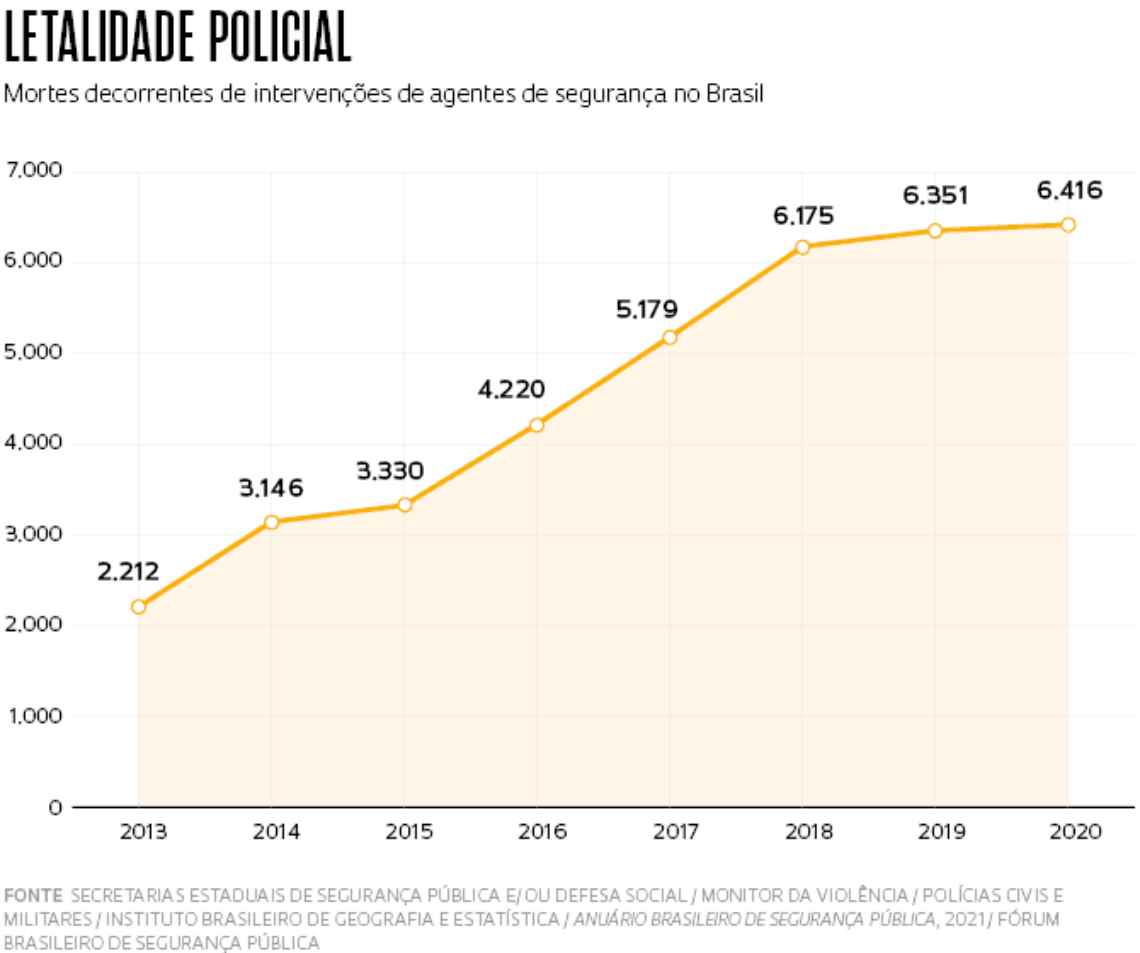

Uma das consequências dessa diretriz repressiva, de acordo com Kant de Lima e Poncioni, são os altos índices de violência policial. Publicada neste ano, a última edição do Anuário de segurança pública, organizada pelo FBSP, indica que 6,4 mil pessoas foram mortas em decorrência de intervenções policiais em 2020. Esse é o valor mais alto identificado em toda a série histórica desenvolvida pela organização para contabilizar os óbitos, que começou a ser feita em 2013. Negros foram 78,9% das vítimas. Na comparação com os valores de 2019, o documento também mostra que o número de mortes resultantes de operações de agentes de segurança aumentou em 18 das 27 unidades da federação, revelando um espraiamento da violência policial pelo país. Ao mesmo tempo, em nove estados os valores equivalentes registraram queda.

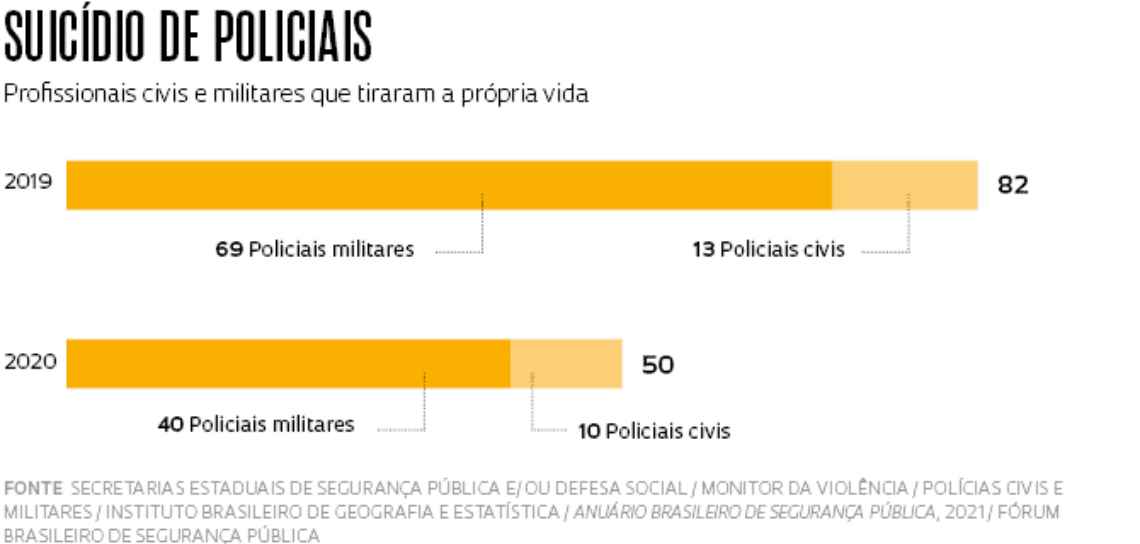

Essa violência também provoca reflexos na vida dos próprios agentes de segurança e de suas famílias, conforme constatou a socióloga Maria Cecília de Souza Minayo, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), durante a realização de dois censos com policiais civis e militares do Rio de Janeiro, em 2013 e 2018. Ao analisar o perfil demográfico, as condições de vida e saúde, Minayo identificou que os profissionais que atuam nas áreas mais violentas também são aqueles que enfrentam problemas mais graves de saúde mental. “Muitos têm depressão e insônia crônica, vivendo situações complexas com suas famílias, que podem agravar sua agressividade. Os policiais se retroalimentam da violência que enfrentam e a reproduzem em seus confrontos”, sustenta Minayo. Um dos momentos mais marcantes que vivenciou durante a realização dos estudos foi quando escutou reflexões de policiais a respeito da obrigatoriedade de participar de enterros de colegas. “Me lembro da fala de um sargento que perdeu um amigo em confronto. Ele faltou três dias ao trabalho, correndo o risco de ser preso por desacato, mas afirmou que preferia ser detido do que ter de acompanhar o caixão do colega”, recorda. “Participar de enterros de companheiros constitui um dos maiores sofrimentos para os policiais, que costumam sentir culpa ou encaram a experiência como um prenúncio de sua própria morte.” Minayo enfatiza, ainda, que o policial que vivencia situações de violência não tem a oportunidade de processar a experiência, na medida em que a maioria não recebe assistência psicológica e social.

Motivada em compreender os efeitos de políticas de segurança pública na saúde de agentes, a tenente-coronel Adriane Batista Pires Maia concluiu, neste ano, um doutorado no Departamento de Violência e Saúde da Fiocruz. Cirurgiã bucomaxilofacial da Secretaria Estadual de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela realizou um estudo epidemiológico com dados de policiais militares operados em decorrência de ferimentos por arma de fogo no Hospital Central da Polícia Militar, de 2003 a 2017. “A maioria dos indivíduos atingidos por armas de fogo é de soldados, cabos ou sargentos feridos nos primeiros 10 anos de sua carreira. Aqueles que sobrevivem enfrentam sequelas por toda a vida”, afirma. No período contemplado pelo estudo, foram realizadas 778 cirurgias e todos os pacientes eram do sexo masculino, com uma média de 34 anos. “A perda de segmento ósseo foi a sequela mais encontrada, assim como o comprometimento estético facial, relatos de insônia e dificuldades de convívio social”, relata Maia. Segundo dados de suas pesquisas, 75% dos profissionais atingidos por armas de fogo se tornam inaptos para o trabalho. Os índices mais altos de mortalidade policial são registrados nos dias de folga, quando os profissionais estão armados e reagem a tentativas de crime contra eles ou outras pessoas, o que está ligado à ideia de que é preciso intervir sempre. Outro levantamento realizado neste ano pelo FBSP indica que cerca de 47 mil policiais, bombeiros e guardas municipais de todo o Brasil atuam com segurança privada para complementar a renda, atividade que é proibida por lei e pode resultar em mortes fora do período oficial de serviço. “Já os de morbidade, ou seja, quando os profissionais são feridos por armas de fogo mas não morrem, são mais elevados durante o serviço. Por isso, considero que a morbidade por arma de fogo é uma sequela direta da forma de atuação da polícia”, argumenta.

Além de aspectos relacionados com a formação nas academias de polícia, Poncioni, da UFRJ, identificou que a construção da identidade profissional do policial dialoga com um imaginário segundo o qual ele deve atuar como herói ou combatente. “Muitos se veem e são vistos como heróis e não como trabalhadores com direito à cidadania laboral”, afirma a socióloga. Tal perspectiva é corroborada por Rafael Alcadipani, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp). “A identidade desempenha papel central nesse segmento profissional. Policiais costumam se ver como heróis porque isso os ajuda a se relacionar com situações de perigo”, sugere Silveira.

No entendimento de pesquisadores consultados pela reportagem, a ampliação do diálogo entre organizações policiais e o universo acadêmico constitui caminho promissor para melhorar as políticas de segurança pública do país. No entanto, a antropóloga Susana Durão, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aponta a existência de entraves à expansão dessa interlocução. “Há um desconhecimento mútuo do contexto cultural de ambos. Estudos na área da sociologia da violência, que abarcam diferentes perspectivas das relações e estruturas sociais da violência e da criminalidade no Brasil, predominaram na academia. Análises sobre organizações policiais e policiamentos na prática são menos comuns. Os agentes de segurança consideram que os estudos sobre as sociologias da violência e a violência policial apontam problemas, mas não trazem soluções”, diz. Por outro lado, pesquisadores afirmam que os policiais não se abrem à realização de estudos acadêmicos. A antropóloga coordena um comitê na Universidade Zumbi dos Palmares, que reúne membros da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais civis e militares, guardas municipais e representantes de setores da segurança privada. “Criamos o comitê para realizar um mapeamento da formação policial no estado e identificar o peso de conteúdos humanistas e antirracistas nos cursos. A partir desse diagnóstico, a ideia é propor melhorias em todo o sistema”, conta.

Entre dois mundo

Sentado em sua sala no 21º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, no Parque da Mooca, em São Paulo, o tenente-coronel Alan Fernandes recorda de um dos momentos mais difíceis que viveu durante o trânsito de cerca de 20 anos que realiza entre os universos policial e universitário. Em 2013, em parceria com as sociólogas Esther Solano e Liana de Paula, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ele participou da organização de um seminário sobre segurança pública na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), onde fazia pós-graduação. O encontro pretendia reunir 30 policiais militares para promover debates com pesquisadores acadêmicos. No entanto, diante da proibição de entrarem armados na instituição de ensino, a maioria desistiu e, no final, compareceram apenas oito. “A recusa em ir desarmado tem a ver com a identidade do policial. Andar com a arma faz parte do ethos da profissão”, explica. Doutor em administração pública e governo pela FGV-Eaesp, Fernandes considera, por outro lado, que pesquisas sobre vitimização policial realizadas a partir de 2010 passaram a sensibilizar agentes em relação à importância do diálogo com o universo acadêmico. No doutorado concluído em 2021, ele investigou o desenvolvimento histórico de estratégias e ideologias da corporação, bem como diferentes modelos de políticas de segurança pública. Em relação aos impactos da formação acadêmica no cotidiano de trabalho, ele aponta, por exemplo, mudanças na forma de lidar com os “pancadões” de baile funk. “A resposta tradicional da polícia para esses eventos seria o uso da força e estratégias de repressão para dispersar participantes. O doutorado me ajudou a formular outras saídas e passei a incentivar ações em que os policiais atuam como mediadores de conflitos”, relata. Ao olhar para um grande mapa com a área de jurisdição do batalhão que comanda, ele cita temas de pesquisa que considera relevantes para o cotidiano da corporação, entre eles o impacto, nos índices de criminalidade dos bairros, da instalação de câmeras nas ruas e da construção de quartéis.

Artigos científicos

DURÃO, S. e COELHO, M. C. Do que fala quem fala sobre polícia no Brasil? Uma revisão da literatura. Análise Social, LV (1º), n. 234, p. 72-99, 2020.

MAIA, A. B. P. et al. As marcas da violência por arma de fogo em face. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. v. 87(2) p. 145-51, 2021.

MAIA, A. B. P. et al. Ferimentos não fatais por arma de fogo entre policiais militares do Rio de Janeiro: A saúde como campo de emergência contra a naturalização da violência. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26 (5), p. 1911-22, 2021.

Livros

LIMA, R. K de. A polícia da cidade do Rio de Janeiro: Seus dilemas e paradoxos. Rio de Janeiro: Amazon, 2019.

PONCIONI, P. Tornar-se policial: O processo de construção da identidade profissional do policial nas academias de polícia. Curitiba: Appris Editora, 2021.

TAVARES DOS SANTOS, J. V. et al (orgs). Violência, segurança e política – Processos e figurações. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2019.

TAVARES DOS SANTOS, J. V. Ambivalências do ensino policial: Educar ou treinar? Um estudo em sociologia da conflitualidade. In: ADORNO, S. e LIMA, R. S. (Orgs.). Violência, polícia, justiça e punição: Desafios à segurança cidadã. São Paulo: Alameda, 2019, p. 231-302.