Avanço do desmatamento no sul do Amazonas preocupa indígenas Juma, quase exterminados em 1964

![]()

Por Puré Juma | Edição: Laura Scofield, Agência Pública

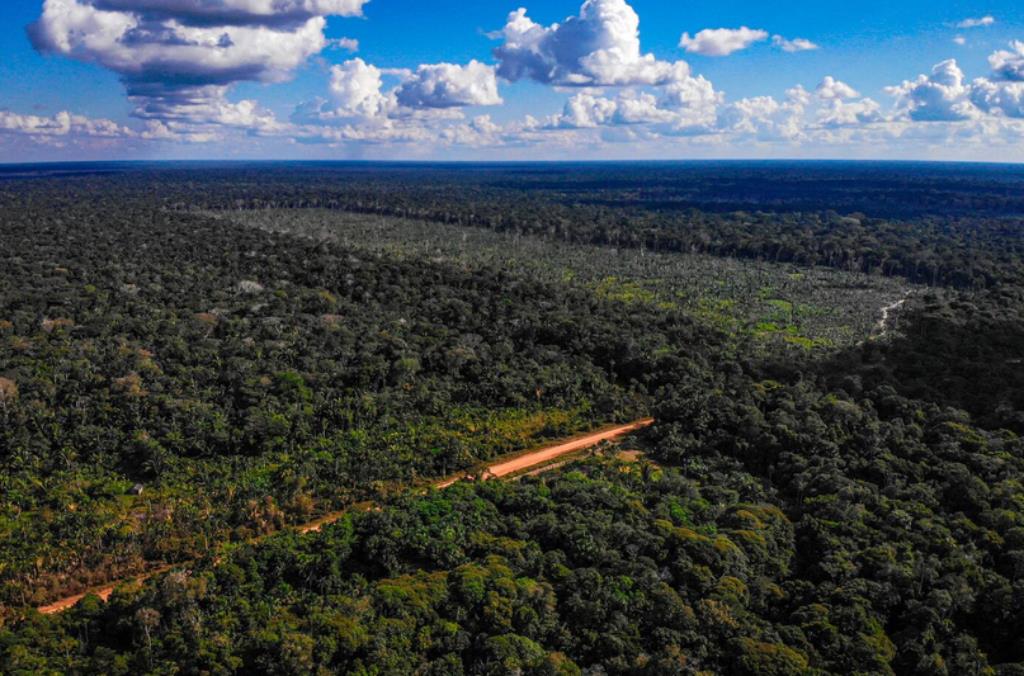

A Terra Indígena (TI) Juma está a apenas 5 quilômetros da BR-230, que termina na cidade amazonense Lábrea. Isso significa que, por terra, invasores só precisam andar por cerca de três horas na floresta amazônica para chegar ao território onde vivem os Juma, um povo de recente contato que, em 1964, sofreu um massacre. Mais de 60 pessoas morreram. Exatos 60 anos depois, os sobreviventes, seus filhos e netos, seguem ameaçados. Desta vez, pelo avanço do desmatamento no sul do Amazonas, antes considerado uma das áreas mais preservadas do estado. Como são poucos, se sentem em risco.

“Os invasores entram e alegam que não sabem os limites do território do povo indígena Juma”, afirmou a cacica Boreá Juma à Agência Pública. Ela conversou com a reportagem em sua língua nativa, a Kagwahiva, da família Tupi-Guarani, falada por sete povos na Amazônia. Boreá sabe bem o que está acontecendo em seu território e nas redondezas de sua terra tradicional, na qual nasceu, cresceu e viu seus ancestrais partirem e deixarem legado e histórias para contar.

De acordo com a cacica, as derrubadas de mata e as queimadas feitas ao redor da TI “são para fazer grandes pastos de fazendas e criação de gado”. O foco dos grileiros, pessoas que desmatam e se apossam de terras públicas, são áreas não destinadas, ou seja, regiões sob responsabilidade de governos estaduais ou federais que ainda não tiveram sua finalidade definida.

Por que isso importa?

- Avanço do desmatamento no sul do Amazonas tem ameaçado a sobrevivência dos Juma e de outros povos originários na região.

- Povos indígenas de recente contato, como o Juma, devem ser protegidos pelo Estado com ações específicas.

“Hoje a gente está passando ameaças que vêm do grileiro e do fazendeiro. Naquele tempo que aconteceu o massacre era do sorveiro [pessoas que entravam na floresta para extrair sorva e seiva de árvores raras]”, explicou Mandeí Juma, vice-presidente da associação Jawara Pina, que representa seu povo. “A gente vem passando, sobrevivendo, desde o começo”, finalizou.

Ainda que o desmatamento na Amazônia tenha reduzido 30,63% entre agosto de 2023 e julho deste ano, a maior taxa de redução em 15 anos, os números seguem altos, com o sul do Amazonas se consolidando como a nova fronteira do desmatamento. No ano passado, por exemplo, a cidade de Lábrea, que fica a pouco mais de 90 quilômetros da TI Juma, superou Altamira, no Pará, como a líder no ranking de municípios com maior área desmatada no Brasil. Mesmo quando ocorrem fora dos limites do território Juma, os crimes ambientais afetam a sobrevivência dos povos originários, pois geram a escassez de alimento, com a fuga de animais, além de levar poluição a lugares sagrados.

“Aqui na aldeia tinha muitas araras-azuis, mas elas desapareceram. Talvez foi por causa do calor, ou falta de alimento, ou a derrubada [de árvores] que afastou as araras. Não foi só arara, também os porcos-do-mato não aparecem mais, os peixes diminuíram, os nambu e os jacamim não se encontram mais, e as frutas estão produzindo em época diferente”, finalizou a cacica.

Invasores deixam rastros

Além do caminho pela floresta, também é possível chegar à TI Juma pelo rio Assuã, um afluente do rio Purus, em um trajeto de cerca de 40 minutos de barco. A facilidade de acesso ao território deixa os indígenas cercados e expostos a diversos perigos, como o próprio desmatamento e a possibilidade de confronto, verbal ou físico, com suas lideranças.

No trajeto que fazem pelo rio para chegar à TI, os Juma costumam observar suas margens, em busca de caça ou para registrar as clareiras que são abertas pelos madeireiros, que entram em áreas protegidas para roubar madeira. Em junho de 2024, quando a reportagem foi até a aldeia, isso aconteceu. De longe, o grupo de cerca de cinco indígenas que estava no barco a motor viu restos de árvores derrubadas em um local com marcas de pegadas. Encostaram a embarcação na margem e registraram o caso.

Equipes de monitoramento também já encontraram rastros de invasores no meio da floresta, como em uma busca que ocorreu em outubro deste ano, quando o grupo encontrou carcaças frescas de animais em um lugar no qual só indígenas podem caçar. Outro avistamento de invasores ocorreu às vésperas de uma festa cultural, a Yrerua, a festa do guerreiro, quando três caçadores Juma encontraram homens desconhecidos dentro da TI. Quando se deparam com invasores, eles se perguntam: “Quem são as pessoas que estão se aproximando? De onde são? Será que são da periferia das cidades? Ou são do campo?”.

Até o deslocamento entre a aldeia e a cidade de Humaitá, onde os Juma compram roupas, alimentos e remédios, tornou-se perigoso nos últimos anos. A sensação dos indígenas é que a qualquer momento alguém pode atear fogo nos carros que os transportam, com eles dentro ou fora dos veículos. Há uns anos, um caminhão carregado de farinha produzida na TI, que seria vendida na cidade, foi atacado com um tiro. As margens da estrada, antes tomadas pela floresta, hoje abrigam casas, fazendas e até uma igreja. Muitas construções estão em área pública, que foi grilada.

“O fazendeiro vai justamente desmatar tantos quilômetros, aí com certeza vai trazer problemas para o território do Juma, ele vai desmatando dentro, pode querer entrar dentro do território do Juma”, afirmou a vice-cacica Maytá Juma.

Para Mandeí, parte da responsabilidade pelo avanço dos invasores é do governo de Jair Bolsonaro (PL). “O governo ordenou o desmatamento para atingir a terra indígena, […] o governo passado deixou acontecer essa situação que estamos sofrendo hoje”, afirmou. “Para cá de 2020, [a gente] está sendo prejudicado com a quentura e a água [dos rios] não encher como antigamente. Era tudo normal e agora está tudo mudado”, acrescentou.

Amazonas se transforma em mais um estado do agro

O avanço do desmatamento tem transformado as áreas de floresta em pastos para gado ou plantações de monocultura, paisagens já conhecidas em estados tomados pelo agronegócio. Até mesmo o trânsito na cidade de Humaitá mudou, com vários caminhões circulando pela cidade, em especial durante a época de seca. São eles que transportam, por exemplo, a soja a ser vendida em outros estados.

“A gente está tendo já algo que a gente encontra no Mato Grosso, que são áreas muito extensas [de desmatamento], de tamanho bastante significativo, e a gente está começando a ter esses mosaicos [no sul do Amazonas], tipo um desmatamento aqui, outro aqui, que vão começando a se juntar, a se aglutinar, formando esse mosaico de desmatamento em torno da [BR] 230”, explicou Newton Monteiro, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), em entrevista.

Eduardo Sanches, procurador da República no Amazonas, destaca que os territórios indígenas “são os últimos lugares que estão bem protegidos, graças à dedicação dos povos que vivem ali, que com as suas vidas protegem esses territórios”. Por representarem barreiras contra alguns interesses comerciais, os povos tradicionais acabam sendo alvo de “pressões”, por vezes não combatidas pelas autoridades, explicou.

Como um povo de recente contato, designação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para povos indígenas que têm contato com não indígenas, mas mantêm fortalecidas suas formas de organização social e dinâmicas coletivas, os Juma têm direito a ações diferenciadas e específicas de proteção, manutenção da saúde e educação por parte do Estado. Entretanto, denunciam não receber apoio suficiente.

“Meu desejo é ação da Funai, Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis] e ICMBio [Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade] para fazer a fiscalização para combater esses crimes ilegais tanto fora quanto dentro da reserva indígena”, afirmou Boreá. “Nós, indígenas, não temos poder de retirar os invasores usando força, já esses órgãos têm”, desabafou.

Em entrevista, Raimundo Parintintin, coordenador da Funai em Humaitá, afirmou que a fundação tem monitorado os territórios, mas reconheceu que o desmatamento segue alto. Para ele, muitas das ilegalidades que têm se aproximado dos territórios “foram construídas no Congresso Nacional”, o que demanda uma resposta do movimento indígena na política, “para dar uma freada nessa violação dos direitos dos nossos povos”. As leis elaboradas e aprovadas pela bancada do agronegócio atingem os povos indígenas, que acabam em uma zona de conflito com os pecuaristas e produtores de soja, que querem a invasão e a ocupação de terras.

Questionado, Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, afirmou que o instituto tem trabalhado para conter o desmatamento por meio da aplicação de embargos nos produtos, como carne e soja, provenientes de terras griladas. Porém, atualmente, não há servidores da pasta sediados em Humaitá, porque, em 2017, os prédios do Ibama e do ICMBio na cidade foram incendiados por garimpeiros.

Em junho, o presidente afirmou à Pública que “a prioridade é retomar esse escritório ainda esse ano [de 2024]”, mas até a publicação da reportagem isso ainda não ocorreu. “Eu não tenho dúvida: o que não virar terra indígena ou unidade de conservação em algum momento vai acabar sendo ocupado”, finalizou Agostinho.

Já o governador do Amazonas, Wilson Lima (União), indagado pela reportagem sobre o avanço do desmatamento em direção às terras dos povos originários, disse que “vai trabalhar para conter essas ilegalidades” em “qualquer área que inclua desmatamento ilegal”. Para os indígenas, entretanto, ele é omisso e não está investido em combater os crimes.

“Isolado vai ficar onde?”

Uma preocupação das lideranças Juma é que a aproximação do desmatamento afete possíveis grupos isolados, que podem estar vivendo nas redondezas do território, de acordo com indícios encontrados pela Frente de Proteção Etnoambiental (FPE), da Funai, que trabalha com a proteção de indígenas isolados e de recente contato.

“A terra Juma, tanto ao norte quanto ao sul, tem registro de grupos isolados, que se remetem aos grupos Juma, Catauxi, grupos Kagwahiva dessa região”, explicou à reportagem Daniel Cangussu, indigenista e servidor da FPE. A suspeita é que os grupos sejam compostos de parentes dos Juma, que teriam fugido após os massacres.

“Aí como que vai ficar? Isolado vai ficar onde?”, questiona Mandeí.

As três lideranças do povo também são contrárias a outra ameaça: um projeto de manejo florestal que busca permitir a exploração de madeira na Floresta Nacional (Flona) Balata-Tufari, que envolve parte do território indígena. As lideranças denunciam que não teriam sido ouvidas no início do processo e negam a concessão pelo receio de que ela afete os possíveis grupos isolados e assuste ainda mais os animais, como a anta e o mutum, além dos peixes e tracajás. Elas consideram que tanto a terra indígena demarcada quanto a área mantida pelo ICMBio são essenciais para a sobrevivência do povo Juma.

Para Cangussu, em vez de ser concedida ao manejo, parte da Flona deveria ser reconhecida como terra indígena, pois é nela que estão localizados, por exemplo, antigos cemitérios e aldeias, usados antes do massacre, quando as pessoas se dispersaram e os parentes saíram correndo. “O que foi demarcado como Juma hoje representa uma pequena parcela [do território ocupado por eles] durante um processo de refúgio”, afirmou o indigenista à Pública.

Jemima Costa, também servidora da FPE, explicou à reportagem que a Funai tem atuado para que “isso não seja aprovado, para que não haja um impacto, tanto com o território Juma quanto com os possíveis registros de isolados”.

A reportagem questionou o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) sobre a situação atual do projeto de concessão, sobre os indícios de indígenas isolados na região e sobre as denúncias dos Juma de não terem sido ouvidos no início do processo, mas não recebeu retorno.

A história do povo Juma

As três irmãs, Boreá, Maytá e Mandeí, são as únicas sobreviventes do último massacre de seu povo que seguem vivas. O pai delas, Aruká Juma, o último homem que sobreviveu ao conflito de 1964, faleceu de covid-19 em fevereiro de 2021.

De acordo com o Instituto Socioambiental (ISA), o massacre foi liderado por um comerciante, Orlando França, que, com dinheiro arrecadado com outros comerciantes, organizou uma expedição para extrair sorva e castanha no território Juma. O prefeito da cidade de Tapauá, Daniel Albuquerque, foi apontado por relatório do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) como um dos envolvidos, pois ele teria sobrevoado e localizado a aldeia Juma alvo do massacre, o que ele negou à época.

Ainda que envolvessem pessoas públicas, os assassinatos só foram denunciados oficialmente mais de 14 anos depois, em 1978, pelo Cimi. No ano seguinte, um dos integrantes do grupo afirmou em entrevista ao jornal Porantim que foram mortos mais de 60 indígenas. Após a denúncia, a Polícia Federal foi até a região para investigar, mas ninguém foi punido.

Depois do conflito, as três mulheres se casaram com homens da etnia Uru-Eu-Wau-Wau, com quem tiveram filhos, como Puré Juma Uru Eu Wau Wau, autor desta reportagem. Toda a descendência Juma é formada hoje por seus filhos e netos, que pertencem às duas etnias e se autodenominam Juma e Uru-Eu-Wau-Wau. Residem na TI Juma sete famílias, que buscam preservar a sua terra tradicional de origem cuidando dos castanhais e dos locais sagrados, como o antigo cemitério e as zonas de caça e pesca.

Na visita à aldeia, a reportagem pediu que as irmãs falassem um pouco sobre a história de seu povo, mas revisitar o assunto é difícil, e apenas Maytá abordou o tema com detalhes.

“Esse dia, eu falo, só quem sabe [o que aconteceu] é o povo Juma, como é que foi esse ataque último, o que fizeram com o corpo do povo Juma… Não só o corpo, que foi… Eles mataram, eles, eu acho que… Tiraram o corpo tudinho, queimaram, e ninguém sabe onde foi o corpo que foi deixado. E, além disso, eles queimaram coisas que eles usavam, o urucum mesmo, flecha, e tudinho as coisas que eles tinham. O colar, eles queimaram tudinho. Mas isso ninguém sabe, sabe que foi um ataque que teve, mas não sabe o que fizeram com o corpo do Juma. É só nós que sabemos para poder contar e o que fizeram também. Como eu falei, queimaram a maloquinha dele, queimaram a flecha dele, queimaram o colar dele, queimaram tudo que eles tinham. O último massacre que a gente tem. E de sobrevivente era o meu pai e minhas irmãs, porque o pai dele foi baleado também, mas ele [Aruká] sobreviveu, e meu tio também sobreviveu [o tio faleceu anos depois]. Essas pessoas aí que sobreviveu, que vieram conduzir a gente, que depois criaram a gente e nasceu a gente. Isso a gente… É muito triste para a gente contar essa história. Cada pessoa… Às vezes a gente não tem vontade de contar, é triste a história que tem, mas o neto pode saber, o bisneto pode saber. E por isso eu falo hoje que eu tenho o direito de defender o meu território. E continuar defendendo o meu território, onde o povo Juma viveu. Muita gente não quer que o fazendeiro desmate onde foi [a antiga aldeia], [e onde] tem cemitério também. A gente vem tentando continuar levando no dia a dia [o nosso] direito e a nossa luta”, explicou Maytá com lágrimas nos olhos.

Hoje, os Juma ainda sentem o trauma e o medo de um conflito como aquele acontecer novamente se o desmatamento e a grilagem continuarem avançando ao destino de sua terra. Por que o sistema não tem mais cuidado com um povo que foi vítima de uma tentativa de extermínio? Ainda que a etnia tenha sido quase extinta, seus filhos e netos continuarão a história e manterão vivas as tradições que sobrevivem a tantos conflitos.

—

Imagem: Puré Juma/Agência Pública