No Taqui Pra Ti

O ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha (PMDB, vixe vixe), foi cassado na segunda-feira (12) por 450 colegas. Embora ele tivesse negado, os bancos da Suíça apresentaram, além de convicção, provas materiais contundentes da existência de suas contas secretas em nome de um truste, alimentadas com dinheiro roubado.

Foi-se o Cunha, mas nada mudou. Fica o cunhadismo, que tem entre seus legítimos representantes muitos dos que votaram pela cassação dele para, desta forma, obter atestado de “honesto” e desviar suspeitas, não é mesmo Pauderney Avelino? A eliminação de um gângster não elimina o gangsterismo.

Afinal, o que é o cunhadismo? No séc. XVI, era uma prática dos índios tupi-guarani que permitia integrar à comunidade elementos de fora que se casassem com uma índia. Foi o que aconteceu com o português João Ramalho que, em cerimônia celebrada pelo padre Manuel da Nóbrega, se casou com Bartira, filha do cacique Tibiriçá e com ela teve nove filhos. Seus cunhados Tupinikin, em nome desta aliança familiar, ajudaram o parente lusitano a atacar aldeias para escravizar os Tupinambá. Portugueses passam a se casar com índias só para obter cunhados e escravos.

O cunhadismo, hoje, tem outro significado. Agora, o casamento indissolúvel se dá entre a esfera estatal e a privada, gerando o clientelismo – uma categoria analítica das ciências sociais que designa um instrumento das classes dominantes para manter o poder. O sistema criado estimula a união entre políticos corruptos e empresários trapaceiros, que aliciam e subornam burocratas venais para saquear os cofres públicos e transferir recursos da área pública para a privada, envolvendo senadores, deputados, governadores, prefeitos e vereadores, de quase todos os partidos, e até mesmo gente do Judiciário. É assim que funciona o sistema desde Thomé de Souza e Duarte da Costa.

Rei da Vela

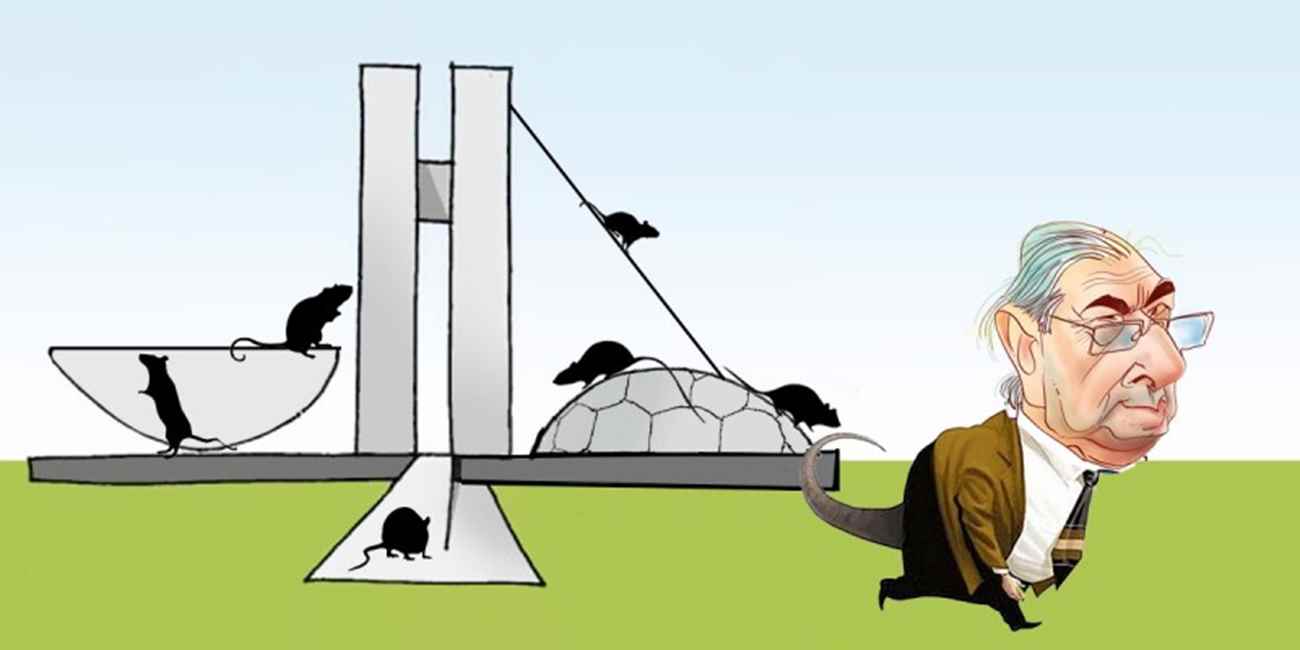

Portanto, não basta cassar e prender corruptos. Enquanto o sistema permanecer intocável, eles proliferam, como na peça teatral “O Rei da Vela” escrita por Oswald de Andrade em 1933. Morre Abelardo I, o agiota, e logo é substituído por Abelardo II. Sai de cena um Cunha para que outros Cunhas ocupem seu lugar, como se deduz dos trabalhos do antropólogo Marcos Bezerra, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), que estudou a documentação do Congresso Nacional e das CPIs e analisou o caso da Coroa Brastel.

Entre outras conclusões, Bezerra aponta para o fato de que a corrupção não é fruto somente da conduta desviante de pessoas ou da ação de quadrilhas como sugerem as interpretações moralistas. A corrupção, diz o antropólogo, é filha das instituições e de mecanismos sociais como o parentesco, o nepotismo, a amizade, o compadrismo, as alianças políticas, a troca de favores, o clientelismo e a impunidade, incorporados ao modus-operandi do Estado. É um sistema. Por isso, punir corruptos sem desmantelar os mecanismos do sistema equivale a enxugar gelo.

Numa entrevista recente à Carta Capital, Marcos Bezerra afirma que “há continuidade entre práticas da vida cotidiana que são aceitas e muitas daquelas que são constitutivas daquilo que se chama corrupção. As mesmas pessoas que estão de bandeira na rua são capazes de oferecer dinheiro para um guarda, ao ser multado; de tentar fazer com que seus processos andem mais rápido em uma repartição pública; contatam conhecidos dentro de instituições para resolverem seus problemas mais rapidamente; encontram os amigos no Judiciário quando querem decisões favoráveis a seus interesses”.

Por isso, o antropólogo manifesta dúvidas quanto à eficácia da Lava Jato. “Já deveríamos estar vacinados contra a expectativa de que uma ação pontual e espetacular como é a Lava Jato vá pôr fim à questão da corrupção, porque o Judiciário não tem instrumentos para propor uma reflexão e mudar as condições que favorecem o aparecimento das práticas corruptas”.

Ratos no Solimões

Como mudar tais condições? Lembrei, em outra crônica, que os índios Ticuna acumularam experiências históricas capazes de combater, com eficácia, as ratazanas que roubavam seus alimentos. Quem conta é o médico alemão, Robert Avé-Lallemant, que no séc, XIX viajou pelo Brasil, visitando, em julho de 1859, as aldeias indígenas do Alto Solimões. Escreveu “No Rio Amazonas”, onde conta sua passagem por Tabatinga, que estava infestada por milhares e milhares de ratos, “verdadeiros bandidos, mais finos que os ratos comuns”, vorazes, gulosos e insaciáveis.

Esses invasores se escondiam nos vãos dos telhados de palha, nas frestas das paredes, em tocas, buracos e corredores subterrâneos e de lá investiam para assaltar roças e saquear mantimentos guardados nas moradias, disseminando a fome nas aldeias. Os índios não sabiam mais o que fazer para exterminá-los. A guerra contra o exército de ratos teve várias batalhas, passando por três fases: prisão, pena de morte e blindagem. Podemos aprender bastante, acompanhando essas experiências.

Primeiro, armaram dezenas de ratoeiras em cada casa. Não deu certo, porque a armadilha só capturava ratos pequenos. As ratazanas, que mediam até 40 cm, continuavam soltas, faziam estragos na roça e comiam a farinha dos índios. Escapavam das ratoeiras com agilidade, como quem faz delação premiada. Por isso, os Ticuna optaram pela execução sumária, sem direito à defesa. Usaram o ‘chumbinho’, o veneno de rato que também não deu certo, porque matava muitos inocentes – animais domésticos e até crianças.

Trocaram, então, o veneno pela borduna. Focavam a cara do rato com laterna e – plaft – davam-lhe uma cacetada matando-o a pauladas. Acontece que para cada rato morto, um suplente assumia em seu lugar. Foi ai que eles perceberam que era mais conveniente blindar os alimentos, impedindo o acesso dos ratos a eles. O médico alemão observou que não havia mobília nas malocas.“Os Ticunas não têm armários para resguardar suas minguadas provisões” – ele diz, descrevendo como “os índios penduram seus poucos mantimentos em cordões de tucum”, que desciam do teto, mas “os ratos sobem pelas paredes e telhado e descem pelos cordões até eles”. O que fazer para impedi-los?

O médico narra, então, a estratégia de blindagem que deu certo: “Os Ticunas recorreram a uma técnica simples, mas engenhosa. Fazem um furo bem no meio dum casco de tartaruga, de maneira que fique, horizontal, pendurado na ponta dum cordão. Debaixo desse teto protetor penduram os seus escassos víveres. Os ratos podem subir ao telhado e descer até ao casco de tartaruga, de onde, porém, escorregam, assim que se aproximam da borda, caindo no chão, sem ter podido chegar até às provisões. O processo é extraordinariamente prático”.

Não basta eliminar o rato do Cunha, que é imortal e não toma banho no rio São Francisco, mas em piscinas de Miami. É mister acabar com o cunhadismo. O Congresso Nacional já tem dois cascos de tartaruga, basta usá-los corretamente para mudar o sistema.

P.S. – Charge principal de autoria de Amaro Junior da Ugagogo.