Dois meses depois de incêndio, reportagem especial conta a história dos jovens mortos no Centro de Internação Provisória, instalado no 7º Batalhão da Polícia Militar de Goiás

Por Yago Sales, colaboração de Ton Paulo, no Dia Online

Dois meses depois de dez adolescentes morrerem queimados no Centro de Internação Provisória (CIP) para menores em conflito com a lei, conhecido como “cadeião”, instalado dentro do 7° Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Goiânia, ninguém consegue explicar o que aconteceu naquela sexta-feira, dia 25 de maio de 2018.

Superlotado, o CIP tinha 80 jovens – dos quais 57 definitivos e 23 provisórios. O incêndio incinerou o futuro de jovens e se transformou na maior tragédia da história do socioeducativo goiano. Mas o Brasil não enxergou a tragédia: o país estava de olhos atentos na greve dos caminhoneiros, que se mobilizavam quando o fogo atingiu o alojamento 1.

Desde o dia do incêndio, o Portal Dia Online acompanha o caso. Conversou com especialistas, testemunhas e conseguiu, em dois meses, ouvir familiares dos dez adolescentes. A proposta é contar ao leitor que, muito além dos atos infracionais, existe uma história por trás de cada morto sob a tutela do Estado no Alojamento 1, da ala “A” do CIP.

Muitos dos jovens são órfãos – de pais vivos ou mortos -, seduzidos por facções criminosas e coagidos por policiais corruptos que ocupam as periferias de Goiânia e Região Metropolitana. “Um policial pediu para meu filho conseguir drogas e armas. Eu vi no celular a mensagem”, diz uma mãe. “Traficantes entraram aqui em casa, queriam matar minha família se ele não assumisse o crime”, conta outra.

Algumas mães demoraram até 50 dias para responder aos pedidos de entrevista, outras marcavam e desmarcavam. Por telefone, ou em suas casas em bairros afastados, elas contaram quem eram os filhos antes e depois de entrarem para a vida do crime. Como muitos deles cederam, a rotina em uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa em regime fechado e a dor de enterrar filhos em caixões lacrados.

“Para a sociedade são menos dez bandidos”, disse uma das mães entrevistadas. Outra acredita que a sociedade não quer saber o que sente a mãe de “bandidinho”. A proposta de uma reportagem que humanize os adolescentes é, prioritariamente, diagnosticar um dos mais ineficazes dispositivos que evitaria a violência em Goiás: o sistema socioeducativo. Há quem acredite que o sistema não ressocializa, mas devolve o adolescente ainda pior.

As chamas

Enquanto pais saíam desolados do 7° Batalhão, mesmo aqueles que souberam que os filhos sobreviveram, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Defensoria Pública, Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) e do Juizado da Infância e da Juventude não tiveram dúvidas: a morte dos dez adolescentes foi uma tragédia anunciada, como versa a música do Rappa.

Segundo a versão oficial, os jovens teriam ateado fogo em um pedaço de colchão e jogado próximo ao alojamento 1, na ala “A” por causa da transferência de dois adolescentes. A versão foi sustentada por funcionários ouvidos pelo Portal Dia Online, mas aguarda laudos para conclusão de um inquérito na Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH). O delegado Hellyton Carvalho, responsável pela investigação, foi procurado durante semanas, mas repetia: “Não posso adiantar nada”.

“Há semanas não víamos nenhum protesto, estava tudo calmo”, contou uma funcionária. “Naquele dia estava um silêncio total”, lembra outro.

“Eles nunca querem ser transferidos. O CIP é um inferno, mas eles preferem lá. Os outros lugares são muito piores”, conta a mãe de um adolescente da unidade encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) antes do incêndio. “Meu filho chora querendo voltar, mas não me conta nada. Sabe que vou denunciar”, fala, em um encontro com a reportagem no Terminal Padre Pelágio.

Onze jovens entre 15 e 18 anos dividiam o espaço incendiado. Um deles saiu minutos antes e foi poupado das chamas que começaram após o banho de sol. O incêndio teria tido início às 11h30, mas pelo menos duas mães garantem terem recebido imagens dos jovens mortos e áudios de um suposto policial do Batalhão por volta de 11h.

Na tentativa de evitar que a fumaça preta invadisse o alojamento, os garotos teriam colocado colchões na grade. E o fogo passou para dentro. O espaço tinha seis camas de concreto e mais cinco colchões amontoados no chão. “Fora as roupas que secavam na grade”, acrescenta um socioeducador.

Funcionários que tentaram apagar as chamas, mesmo sem extintores no local, se queimaram. “Olha minha mão…. pensei que eu fosse desmanchar”, conta, sob anonimato, um funcionário dentro de uma lanchonete próximo ao 7° Batalhão. “Queríamos explicar para a família que a gente tentou salvar os meninos”. Ele não quis comentar a atuação de policiais militares diante do incêndio.

No alojamento 2, sete adolescentes gritavam desesperadamente por socorro. Um dos jovens, em pânico, subiu em uma das jegas (as camas de concreto). Colocou as mãos nos ouvidos. Até hoje não se recuperou. Poucos minutos depois de as chamas invadirem o alojamento, um silêncio. “Depois ficou tudo calado lá dentro”, disse um jovem que viu o fogo invadindo o alojamento 1 para a mãe.

Os efeitos psicológicos nos jovens lá dentro são pouco comentados. Mas pelo menos dois deles não gostam de falar no assunto. Ficam nervosos ou pedem para mudar de assunto. Um deles, é um jovem que foi apreendido com Lucas Rangel Lopes. Do alojamento 5, apenas ouvia o amigo gritando. É o mais retraído quando se fala nas chamas que mataram, além do colega, a vontade que ele tinha de se mudar para o local incendiado.

Esse mesmo adolescente ouviu do Lucas Rangel, no banho de sol, que “algo ia acontecer”. “Ele estava preocupado, não queria participar”, conta a mãe de Lucas, Luciana Pereira Lopes.

Depois de os bombeiros controlarem o fogo, no meio do cenário de horror em que colchões, roupas, lençóis, livros, chinelas e corpos ficaram carbonizados, um coração respirava. Dois olhos abertos, respiração fraca. O mais novo do alojamento 1, que teria sobrevivido porque estaria debaixo do chuveiro, Daniel Paulo de Souza, de 15 anos, foi levado para o Hospital Otávio Lages (Hugol). Ele morreu 20 dias depois, no dia 14 de junho, após os médicos tentarem controlar uma febre. Ele teve o braço amputado. Daniel era a esperança para mães que o enxergavam como a única testemunha daquela sexta-feira.

Perfis

“Para a sociedade, foram menos dez bandidos”

Quinze dias depois de ter enterrado o filho, Josi Guimarães, de 40 anos, misturou veneno e remédios em um copo. Queria descontar em si mesma a sina de ter o filho, Wallace Feliciano Martins, 18 anos, queimado vivo enquanto cumpria medida socioeducativa no CIP. Por sorte, um dos filhos, tomou o copo de sua mão. “O que vai ser da gente, mãe?”

Divorciada e mãe de cinco filhos, Josi aprendeu a enxergar numa caneta bordada pelo Wallace a memória que o fogo tentou apagar. Na casa simples em que mora com os filhos que lhe restaram – um está preso na Penitenciária Odenir Guimarães (POG) e outra se casou – às vezes o choro do caçula, de 12 anos, desperta Josi na madrugada.

Em choque, o filho de 15 anos, saiu amparado pelo advogado quando soube que o nome do irmão não foi lido pelos funcionários do CIP no auditório no dia 25 de junho. Na saída do 7º Batalhão, xingou repórteres que filmavam Josi e ele saindo do local. “Ele não come mais, emagrece a cada dia”, lamenta Josi.

Wallace foi levado pela polícia de casa com a alegação de que “participaria de uma audiência”. Depois disso, não voltou. Na quarta-feira, dia 23 de maio, a mãe de Wallace o visitou pela última vez.

Na visita, ele a tranquilizou e disse que tinha planos para o futuro quando saísse dali. “Ele me deu um abraço e disse ‘eu to bem, mãe’. Me contou que tava fazendo um curso e que ia começar a trabalhar e me ajudar.”

Dois dias depois, sexta-feira, Josi recebeu imagens pelo Whatsapp: era uma foto de jovens carbonizados. Foi assim que ela desconfiou de que Wallace havia morrido.

Para a mãe, nenhuma explicação ou contato oficial foi dado por parte do Estado, assim como auxílios para o funeral. “Não recebi ajuda de nada, nada do governo.” Quando foi ao IML, disseram para ela procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). “Lá eles te dão um caixão”, disseram.

Josi ainda tem dificuldades para falar sobre a tragédia. Emocionada, ela lamenta, além da morte do filho, os caminhos que o fizeram estar no Alojamento 1.

“Que mãe quer o filho preso, envolvido com coisa errada? Eu queria meu filho estudando, queria meu filho médico, doutor! Eu lembro que ele me abraçou e falou ‘eu vou mudar de vida, mãe. Eu vou fazer a senhora parar de sofrer’, foi a última coisa que ele me falou.”

Agora, Josi se preocupa com os dois filhos mais novos. “Não tenho psicóloga para eles. Tá pesado seguir com a certeza de nunca mais ver meu filho. Ele era meu tudo. Sou mãe solteira, nunca tive apoio. Ele era a cabeça.”

Depois de um silêncio, comenta: “Os meninos fizeram coisas erradas, claro, mas a gente conversava, explicava, mas nada. Meu filho tem um histórico pesado, mas ele não podia ter sido assassinado assim.” E complementa: “Para a sociedade, foram menos dez bandidos.”

“O que restou do meu irmão”

Karolayne Oliveira tem 20 anos, mora com a avó materna em um setor periférico de Goiânia e é mãe de uma menininha de sete meses. Sentada no sofá da sala em uma casa com paredes desbotadas e sem laje,, com uma mão segura a filha no colo e, com a outra, um livro grande e surrado de capa colorida. “Foi a única coisa que restou do meu irmão.”

A moça é irmã de Lucas Oliveira de Araújo. O rapaz completaria 17 anos em julho de 2018, mas as chamas ferozes que engoliram o alojamento onde Lucas cumpria medida socioeducativa há três meses fizeram com que o jovem não sobrevivesse para celebrar a data, como fez, no ano anterior, em uma pizzaria com a família.

Apreendido pela primeira vez em junho de 2017, Lucas foi levado para o Centro Educacional de Internação para Adolescentes de Porangatu (CEIP). Lá, Lucas ganhou de um dos socioeducadores o livro que ensina a fazer dobraduras de papel ao famoso estilo japonês dos origamis.

Desde então, não se desgrudou do livro. No CIP, já em Goiânia, o livro começou a desgastar-se. “Então ele pediu para eu encapá-lo uma semana antes do incêndio”, conta o professor de Matemática, Edson Plínio.

“Ele ia para todo canto com o livro debaixo do braço. Não largava pra nada”, relembra a irmã ao contar que recebeu o livro do professor Edson cerca de um mês depois de enterrar o irmão. “Vai ficar comigo pra sempre.”

Lucas, que tinha como paixão o futebol – torcedor do Goiás Esporte Clube – acabou virando o professor de origami dos outros adolescentes. Conforme a reportagem ouviu por parte de mães, Lucas era reverenciado pelos adolescentes pela paciência com que ensinava a dobrar papéis, pintar e transformar arames em bicicletas bordadas. “É assim, moço, assim.”

O livro-xodó foi o único pertence do jovem poupado pelas chamas, além do próprio rosto, ao contrário de pelo menos oito colegas de alojamento que ficaram irreconhecíveis por causa das chamas. Por isso ainda conseguiu ser velado com o caixão aberto.

“Te amo, não esquece disso não”. A frase, o irmão vindo em sua direção na última visita, na quarta-feira – dois dias antes do incêndio – são lembranças que comovem Karolayne. “Ele veio andando na minha direção falando que me amava. Ele estava tão bonito.”

Na visita, a irmã levou uma das comidas preferidas do Lucas: o bolo de farinha de trigo que a avó, sentada da sala, ditava para a neta o que utilizar e a quantidade. Maria, de 73 anos, adorava mimar o neto com o bolo, mas já não consegue cozinhar. Andando com dificuldades pela casa, senta-se pertos dos repórteres e fala com saudade do Lucas: “era o meu neto mais carinhoso.”

Com a mesma dificuldade, Maria vai ao quarto e traz uma fotografia. É a mãe de Lucas. Depois de o pai do adolescente ter sido assassinado quando ele tinha 9 anos, a mãe teve o mesmo destino na manhã do dia 2 de setembro de 2015. Um homem atirou dez vezes contra o rosto de Andreia Oliveira Araújo, 33 anos, a duas esquinas da Casa do Albergado, no Jardim Europa – a pouco mais de 300 metros do 7º Batalhão onde Lucas morreria queimado três anos depois. Andreia cumpria pena por tráfico de drogas em regime semiaberto.

Karolayne olha para a fotografia da mãe no raque da sala, num silêncio triste que dura alguns momentos. “Minha mãe morreu assassinada, meu irmão morreu queimado. A única coisa que me mantém de pé é a minha filha”. Neste momento, a bebezinha brinca com o livro do tio que ela não conheceu. Observada pela mãe e pela bisavó, alheia à tragédia envolvendo tiros e fogo na família, a criança sorri. É o que expulsa a dor da sala.

“Falei com meu irmão 30 minutos antes do incêndio”

“Meu filho ressuscitou trinta minutos depois do enterro [choro]. Ele vai abrir o portão e entrar [choro]. Os anjos abriram o caixão e tirou meu filho de lá [choro]”. Sentando em uma cadeira, o pai de Elias Santos Bonfim, de 17 anos, com o braço esquerdo atrofiado após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2012 – quando Elias ainda era uma criança de 11 anos e a outra filha, Janaira (nome fictício) 10 – acredita que o filho está vivo. Ele conversa com dificuldade.

Elias – como contou mães de adolescentes mortos ou vivos ouvidos em duas ocasiões em que a reportagem esteve em dias de visitas depois do incêndio no CIP – era um jovem agitado, nervoso e desconfiado. “Meu irmão dividia sabonete com ele porque ninguém levava”, lembra a irmã de um dos adolescentes.

Sem diagnóstico psiquiátrico, era um dos medicados no CIP para se acalmar. “Meu filho contou que ele era meio doidinho, às vezes falava coisa com coisa. Era agressivo”, conta uma mãe. Elias, desde que foi internado, jamais havia recebido visita da família.

A única pessoa que conseguia falar com ele, de vez em quando, mesmo assim fora de horário de visita, era o advogado Rondinelli da Costa Silvério, vinculado à Associação São Vicente de Paula, instituição que enxergou a família quando o Estado enviava apenas homens fardados à casa do adolescente.

Quando professores, por causa das travessuras juvenis, advertiam, suspendiam e tentavam expulsar Elias da escola do bairro, Rondinelli tentava estimular o jovem a continuar o estudo. Elias deixou a escola, mas voltou anos depois por meio do Educação para Jovens e Adultos (EJA). Quando apreendido, estava matriculado no 7° ano do Ensino Fundamental.

Janaina, aos 16 anos, tenta convencer o pai de que o irmão morreu. “Me respeita. Não me contesta. Ele ressuscitou. Você acredita em mim?”, pergunta ao repórter. Depois de fingir que concorda, Janaina vai ao quarto, volta com o celular Samsung com a tela quebrada e mostra o histórico de ligações do dia 25 de maio, pelo menos 30 minutos antes do incêndio.

“Eu sempre ligava à tarde porque não conseguia visitar ele. Não sei explicar, mas naquele dia eu liguei de manhã. Combinei com a ex-namorada do Elias e falamos com ele por cinco minutos”. Janaina conta que, diferente de outros dias, o irmão estava tranquilo, até brincava, mas desligou a ligação nervoso quando a ex-namorada, mesmo dizendo que o amava, finalizou a conversa falando que não voltaria com ele. “Elias ficou bravo”.

Elias, conhecido na região em que morou desde pequeno pelo jeito desaforado e corajoso pela forma com que lidava com policiais militares que lhe culpavam por qualquer crime que ocorresse na região, foi preso em uma manhã dentro de casa. O pai, que se rasteja com a ajuda de um andador, estava no mesmo lugar em que repete que Elias a qualquer momento pode voltar.

“Eu e meu irmão estávamos na sala quando alguns amigos começaram a ligar dizendo que a polícia estava cercando o quarteirão atrás do Elias. Meu irmão nem tentou fugir. Ficamos aqui na área, esperando. Alguns policiais pularam o muro e outros derrubaram o portão [que continua danificado].”

Sob o choro desesperado do pai, os policiais não bateram nele. Não dentro de casa. Preso por volta das 11h, o adolescente foi levado para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) apenas à noite. No CIP, contou a funcionários que passou o dia em um pasto na região, com sacos na cabeça para entregar o comparsa.

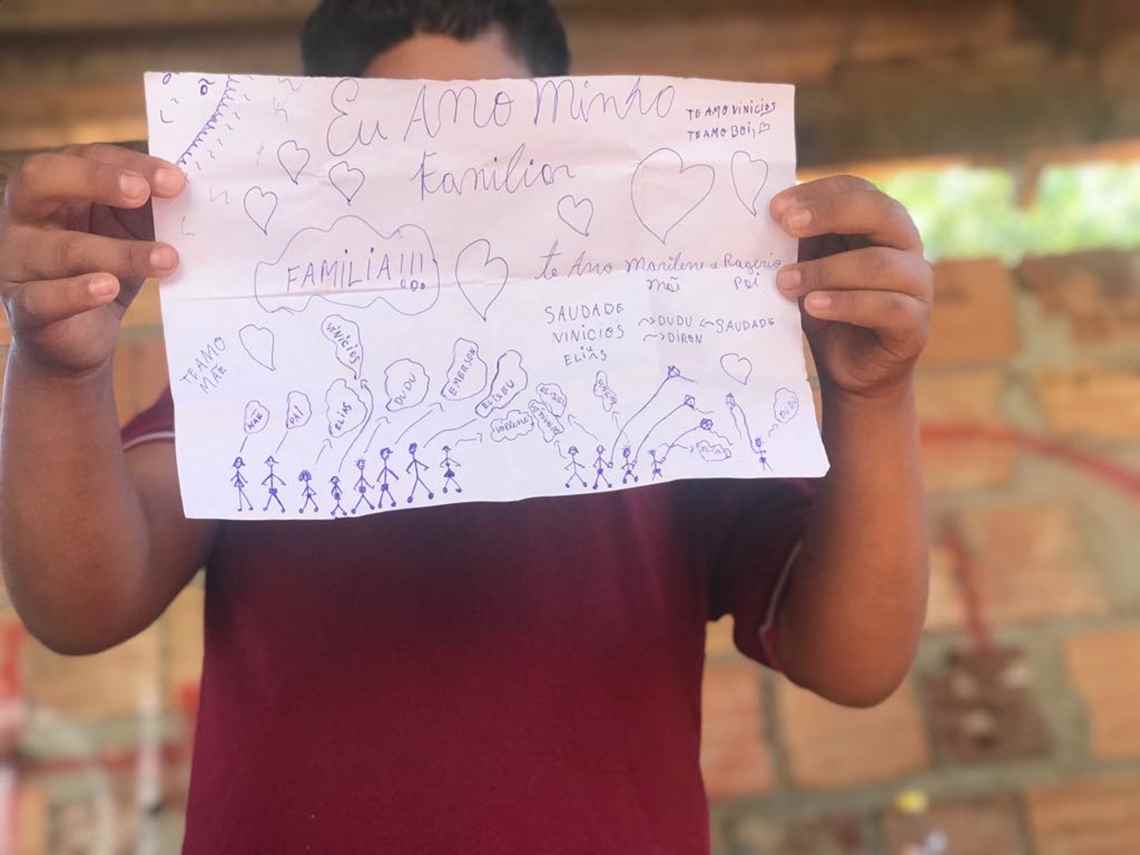

Internado no CIP, Elias tinha apenas um assunto: a irmã e o pai. Acostumado a passar fome, a ver homens cortando água e luz por falta de pagamento em um barracão no fundo de um lote de terra batida – por onde passeia um cachorro tomado de carrapatos – ele pedia para que os amigos cuidassem dos dois. “Quando morreu, um amigo dele veio aqui trazer uma bolacha. Ele disse que o Elias falava que meu pai gostava muito”, lembra a irmã.

Em uma carta que Janaína recebeu de um jovem que dividia alojamento com o irmão, o rapaz destaca o amor de Elias pela família. “Ele escreveu que Elias falava muito bem de mim. Que eu era uma mulher guerreira, boa para casar e me passou o telefone da irmã desse ‘detento’. Chamo os meninos de lá de ‘detentos’”, conta, sorrindo.

“Pode ser algo genético”, comenta uma mulher, que faz parte de um grupo de vizinhos que ajuda a família, sobre o jovem ter acabado na vida do crime. “Talvez tenha puxado a mãe.”

Quando os irmãos ainda eram criança, a mãe saiu de casa. Foi morar na rua. Às vezes é vista pedindo próximo à Rodoviária de Goiânia, mas sempre perambula em Inhumas, município a 35 km da capital. Foi por ali, nas praças, embriagada e suja, que soube que o filho havia morrido.

Duas semanas depois de sepultar o irmão, Janaina recebeu uma ligação. Um amigo, a algumas quadras de casa, avisava que a mãe procurava a família que não via há anos. “Ela não lembrava nem onde morou com os filhos”, comenta a vizinha. Quando chegou, a primeira providência da filha foi dar um banho na mãe. “Ela ficou duas horas aqui e foi embora de novo”, diz, cabisbaixa.

Aos 34 anos, a mulher ligava para o filho atrás de dinheiro. “E ele saia louco atrás de grana, roubando”, conta a vizinha. Quando foi apreendido, a polícia encontrou dezenas de celulares em uma casa abandonada ao lado do barracão que ele havia pintado de azul-bebê cinco meses antes de morrer carbonizado.

Elias esperou a tinta secar e, com canetão, escreveu no quarto do pai, ao lado da cama: “Te amo pai”. O mesmo fez no braço direito, em uma tatuagem que desagradou inicialmente o pai mas, ao ouvir do filho o que estava escrito, chorou.

Janaina quer falar da mãe. Depois de suspirar, ignora o rosto ranzinza do pai e diz: “…mas o senhor não é santo, né, pai? Batia na minha mãe”. Ele não nega. “Batia. Uma vez quebrei um prato na cabeça dela depois que ela enfiou um garfo no meu rosto”, revela, mostrando a cicatriz. Quem ouve, meneia a cabeça.

Esquecidos pelo Estado, que enviou apenas a repressão policial na casa da família, a violência familiar, a fome e o abandono obrigaram o Conselho Tutelar a levar Elias e a irmã, ainda crianças, para o abrigo Centro de Valorização da Mulher (Cevam).

Decido a mudar depois de quase perder os filhos, o pai de Elias começou a frequentar a igreja evangélica Deus é Amor. “Ele amarrou uma daquelas caixas de supermercado na bicicleta e levava os meninos para a igreja, para o trabalho”, conta a vizinha. O pai chora ao lembrar.

Enquanto a irmã de Elias não consegue responder à pergunta do que vai fazer da vida, tenta convencer o pai de que nenhum anjo tirou Elias do cemitério Jardim da Saudade, onde foi enterrado em 27 de junho ao lado de três colegas do alojamento 1: Wallace Feliciano Martins, filho de Josi e do Lucas Oliveira de Araújo, irmão da Karolayne.

“Eu nunca tinha visto meu filho chorar daquele jeito”

Dois meses após o incêndio do 7º Batalhão, a doméstica Edna Soares, de 45 anos, começa a retomar à rotina. Porém, a lembrança da morte de seu filho, Jhony Barbosa Cardoso, segue tão acesa quanto as chamas que destruíram o corpo do jovem de 17 anos na manhã de 25 de maio.

Edna tem outros dois filhos: uma moça de 16 e um pequenino de 2 anos. “Eles eram o xodó do Jhony. Ele me ajudava a cuidar deles”, lembra ela, com a voz embargada. Jhony cumpria medidas socioeducativas no CIP desde o dia 9 de abril.

Acusado de envolvimento em atos infracionais equiparado a roubo, o adolescente aguardava a reavaliação do caso pelo juiz. Enquanto cumpria a medida socioeducativa, Edna seguia o percurso de casa ao CIP, como o fez na manhã do dia 23 de maio, na quarta-feira, dois dias antes do incêndio.

“Ele estava machucado, com hematomas nas pernas, nos braços, no pescoço e no queixo. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele abaixou a cabeça e disse que tinha se machucado jogando futebol. Como se machuca o pescoço e o queixo daquele jeito jogando futebol? Aquilo não tinha sido futebol”, contesta Edna, pelo telefone.

Segundo Edna, era a primeira vez que seu filho cumpria medida socioeducativa e, apesar de sempre tentar tranquilizar a mãe durante as visitas, Jhony dava insinuações de como era o tratamento dado aos adolescentes na unidade.

Apesar de machucado, o filho de Edna aparentava alegria ao vê-la na quarta-feira. As salas utilizadas para visitas ainda estavam enfeitadas para o Dia das Mães [comemorada uma semana antes]. “Ele me mostrou os enfeites e falou: ‘Mãe, esses enfeite bonitinho aqui fora é tudo fachada. Lá dentro é um inferno. Um inferno’”, repete ela.

Quando encerrou o horário da visita, o jovem abraçou a mãe e, chorando, lhe dizia: “Mãe, a senhora é minha rainha. Eu não vou mais te dar sofrimento, eu vou mudar! A senhora vai ver!’ Eu nunca tinha visto meu filho chorar daquele jeito”. A mãe de Jhony não sabia, mas aquela seria a última vez que veria o filho com vida.

No final da manhã de sexta-feira, dia 25 de maio, Edna recebeu uma foto em um grupo do WhatsApp. A foto mostrava uma pilha de corpos amontoados e tão carbonizados que já nem tinham aparência humana. “Foi assim que descobri que meu filho tinha morrido. Desse jeito.”

Ao correr para o endereço da tragédia, as poucas e vagas informações que a mãe de Jhony recebeu quando chegou, por parte dos funcionários do CIP, a fizeram questionar as circunstâncias em que o incêndio ocorreu. Até hoje ninguém respondeu as perguntas que ela se faz todos os dias.

“Me disseram que o incêndio tinha acontecido quase meio-dia, 11h45. Como, se eu recebi a foto no meu celular às 11h15? E como nenhum dos funcionários, ninguém, tentou combater o fogo? Como eles deixaram os meninos queimarem daquele jeito? Ninguém viu? Não tinha extintor de incêndio? Eles mataram nossos filhos!”, acusa ela, atônita.

“Repetia pro meu filho que pobre tem que viver a palavra trabalho”

Gabriel Gonçalves Sena da Silva ainda era uma criança quando fugiu da polícia pela primeira vez. Aos cinco anos, o pai dele, Cilemar Gonçalves Sena entrou afoito dentro do barracão de alvenaria de dois cômodos construído na maior ocupação da história de Goiás, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia.

Naquele dia 15 de fevereiro de 2005, um policial militar amigo da família avisou: “fujam imediatamente. A polícia tem que colocar todo mundo pra fora.” A ordem partiu do governador à época, Marconi Perillo, contrariando promessas de que não haveria reintegração de posse no local.

Cilemar, a mulher e os dois filhos – Gabriel de cinco e outro de 10 anos – fugiram em uma motocicleta deixando para trás os móveis e alguma esperança de conseguirem uma moradia. Horas depois, pela televisão, assistiram àquela que se tornaria a mais violenta ação coordenada por Perillo.

Na desapropriação, pelo menos dois jovens foram assassinados com disparos letais de policiais, centenas de pessoas machucadas e milhares delas violentadas, primeiro, pelos cassetetes, balas de borracha, bombas de efeito moral e, segundo, ao assistirem aos imóveis destruídos pelas máquinas e fogo na ocupação.

Um ano depois, a família de Cilemar conquistava aos poucos os móveis e a autoestima quando a mulher dele descobriu um câncer de mama. Não demorou e ela morreu. Sem saber o que fazer, Cilemar arranjou um carrinho, comprou utensílios de casa – como espelhos, panelas, jogos de toalhas, sapateira, baú, capas de sofá – para vender de porta em porta pela capital.

Com a ajuda dos pais, conseguiu criar os filhos. “Gabriel andava comigo o dia todo oferecendo a mercadoria, de casa em casa.” Depois de a mulher morrer, ele decidiu enviar uma carta para a Agência Goiana de Habitação (Agehab) contando que tinha filhos e não conseguia sustentá-los e comprar uma casa.

Oito anos depois recebeu uma ligação. Finalmente ganhou uma casa no Real Conquista, um conjunto habitacional. Dois quartos, cozinha, sala e um banheiro. “Quando chegamos lá, meu filho começou com amizade errada. Troquei de escola, mas não adiantou. Ele queria ser empreendedor e decidi montar um barzinho para ele e o irmão tocar. Mas os R$22 mil que eu investi acabaram em quatro meses”, lamenta. “Mas tentei…”

Quando Gabriel foi apreendido, o pai havia viajado há 15 dias para Cuiabá (MT) onde trabalhava. “Meu irmão me disse que entraram lá em casa, quebraram tudo. Mesmo assim eu fiquei trabalhando.”

Na tarde do dia 25, Cilemar aguardava o final de semana para descansar quando recebeu uma ligação. “A mulher nem me perguntou se eu sabia de alguma coisa. Foi direta, perguntando se tinha algo para identificar o corpo do Gabriel. Eu ainda tentei explicar que ele estava preso no CIP. Ela então contou o que aconteceu.”.

Sem dinheiro, Cilemar recorreu ao patrão que lhe emprestou R$300, suficiente para colocar a mercadoria em um ônibus e voltar para Goiânia. Ele foi direto para a casa no Real Conquista e encontrou a porta ainda destruída por causa da invasão dos policiais. Jogou a mercadoria em um dos quartos e correu para o Instituto Médico Legal. “Não reconheci meu filho, aquele não era o Gabriel.”

Desde então, não consegue esquecer o filho, da mulher e se agarra à única pessoa que lhe restou. “Graças a Deus meu filho mais velho não mexe com coisa errada. Ele trabalha fichado e mora aqui comigo”. Cilemar é nordestino do Ceará. Cresceu na seca, na fome e, em toda história que conta utiliza o verbo “trabalhar”. “Sempre repetia pro meu filho que pobre tem que viver a palavra trabalho. Ele não tinha de onde aprender de mim a roubar, a tomar as coisas de pobres como a gente.”

Na semana em que conversou com a reportagem, Cilemar varreu a casa, ajeitou tudo. Recebeu o arcebispo de Goiânia. Tentou sorrir. Dias depois, uma ligação da Defensoria Pública. “Querem que eu faça um acordo com o Estado. Falam em R$50 mil, R$100 mil. Já entreguei nas mãos do advogado. Não quero vender meu filho, não, mas se for direito eu pego tudo isso e compro de mercadoria e caio no mundão vendendo de porta em porta…”

“O erro do meu filho foi fazer justiça com as próprias mãos”

Damiana Pantoja pressentia algo ruim. Em fevereiro de 2018, a cunhada dela decidiu levar uma camiseta de Douglas Matheus Pantoja, de 17 anos, para a igreja. Lá, uma pastora sussurrou para a cunhada que o jovem corria risco. “Ela revelou que meu filho seria espancado. Eu não queria acreditar. E aconteceu.”

Em abril, Douglas estava no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), no Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia. Segundo ele contou à mãe, um colega de alojamento e um socioeducador o espancaram. Uma semana depois, ele foi transferido para o CIP.

Foram 75 ligações não atendidas, quatro que ficaram em silêncio e dezenas de mensagens de pedido de entrevista não visualizadas para que Damiana Pantoja decidisse, no início da noite duma sexta-feira de julho, 50 dias depois de o filho morrer no Alojamento 1, a falar.

Monossilábica, durante 20 minutos, mais soluçava do que falava. Não conseguia dizer o que mais no filho lhe faz falta. Além de Douglas, ela é mãe de uma adolescente de 15 anos. Damiana foi abandonada pelo pai das crianças e decidiu sair do Pará, onde nasceu Douglas e vir para Goiânia há cinco anos.

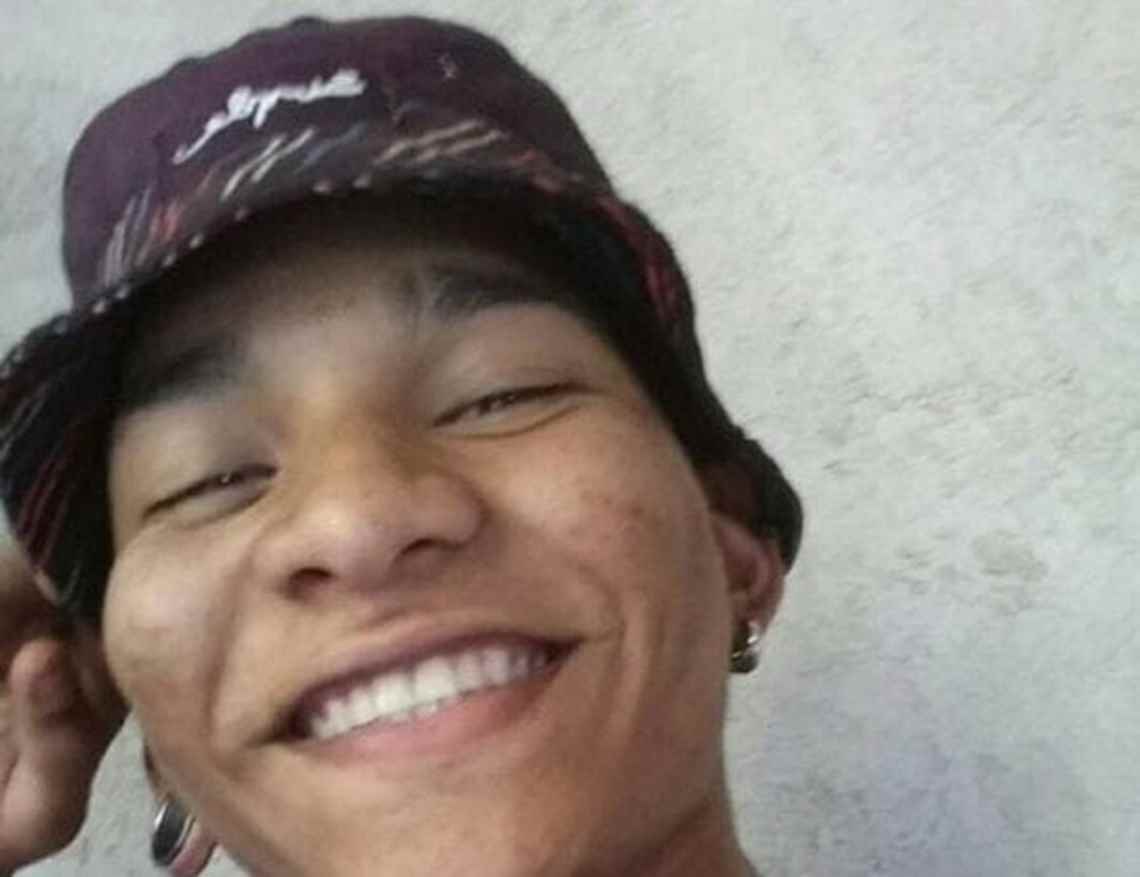

Entre idas – para a casa do pai no norte do País – e vindas, Douglas decidiu ficar de vez na capital goiana. Para morar com a mãe, contudo, teria de se desfazer do rastafári. “Douglas queria ser hippie, até usava aquele cabelo. Desde pequeno falava em aprender violão.” Admirador de música, sobretudo reggae e rap, Douglas não teve tempo de aprender violão um de seus sonhos.

E foi no CIP que o adolescente encontrou elementos para compor letras que reconstituiam o cotidiano de repressão, castigos e regras ditadas pelos próprios adolescentes. Calado, não gostava muito de verbalizar, senão escrevendo em cadernos que se perderam no incêndio, o que se vivia ali.

Os versos não cantados por Douglas escritos em cadernos que ficavam debaixo da jega (cama de concreto) foram incinerados como o sonho de o adolescente cumprir a medida socioeducativa e viajar o mundo com seu rastafári.

Douglas foi apreendido em setembro de 2017 após tentar matar um homem que teria roubado uma caixinha de som que ele pegou emprestado da irmã para escutar música em uma praça depois da aula.

“Ele não sabia que ia preso porque achava que tinha feito o certo ao tentar matar o ladrão”, acredita a mãe. “Depois de ser esfaqueado pelo meu filho e levado para o hospital, esse homem fugiu”. Segundo Damiana, quando procurou documentos sobre o ato infracional, Damiana viu que ele tinha sido acusado de ato infracional equiparado a homicídio qualificado.

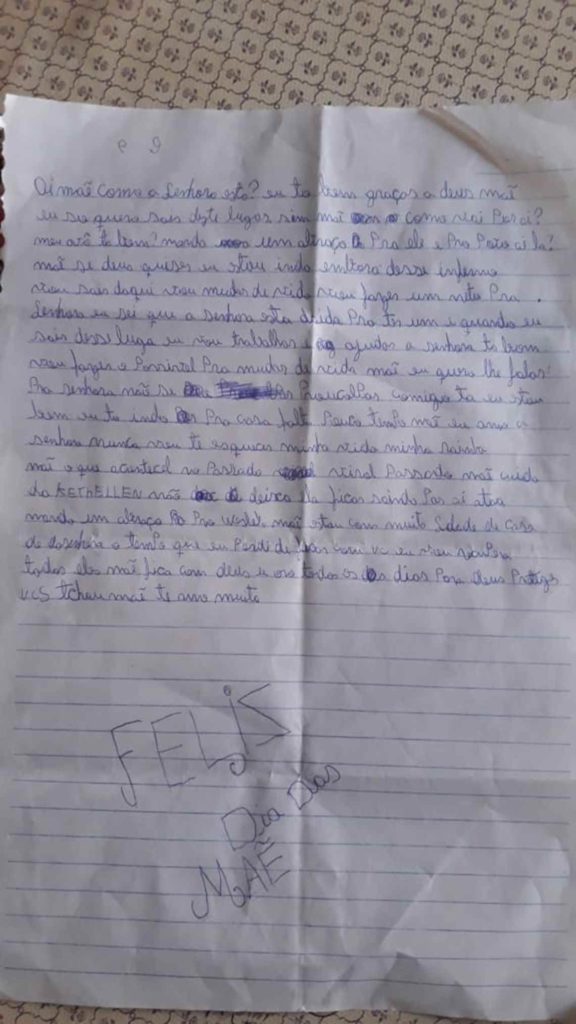

Na única carta que recebeu do filho, entregue no Dia das Mães, Douglas escreve: “Mãe, se Deus quiser estou indo embora desse inferno […] Vou mudar de vida e fazer um neto pra senhora”. E promete mais: “Quando eu sair desse lugar, vou conseguir um trabalho para te ajudar mãe. Te amo”.

Quando lê a carta, Damiana engasga com cada palavra. Como se ouvisse a voz do filho fugindo das chamas pelo corredor do CIP, ocupando os alojamentos com o horror que se misturou ao grito dos outros nove jovens que estavam com ele. E dos adolescentes que batiam nas grades para que alguém ajudasse.

Damiana acredita em injustiça pelo filho ter ficado preso. “Ele tentou matar um ladrão. Ele tinha raiva de bandido. O cara roubou a caixinha de música e ele foi atrás. Ao invés de voltar para casa, meu filho foi atrás dele e tentou matar. E esse cara está morando aqui perto de casa. E meu filho? Meu filho está morto.”

Dias depois da primeira conversa, ela puxa assunto no WhatsApp com a reportagem e desabafa: “Meu filho não roubava, não fazia nada disso. O erro do meu filho foi fazer justiça com as próprias mãos.”

“Meu filho não tinha pé, todo queimado”

Luciana Pereira Lopes estremece o queixo quando se lembra do corpo do filho na funerária. Ou pior, o que restou do corpo de Lucas Rangel Lopes, de 16 anos, depois de os efeitos das chamas carbonizá-lo.

“Não era meu bichinho. Quase que não sobra nada para mim.” De ombros caídos, ela se arrasta pelo barracão em que mora com o marido e os três filhos: dois meninos e uma menina. Eles escutam, atentos, às histórias envolvendo o irmão.

Articulada politicamente desde o incêndio, Luciana participou de audiências públicas, protestos e uma viagem a Brasília. Mas está desanimada. Não encontra nenhuma resposta às perguntas que a acordam de madrugada..

Na memória da última visita, na quarta-feira, Luciana tenta reencontrar o filho. É lembrando que ela se mantém de pé. “Passamos a manhã inteira juntos, ele subiu para a revista e eu fiquei sentada. Enquanto eu tirava o crachá para entregar para a moça, ele gritou: ‘mãe, eu te amo tantão’”.

Dois dias depois, um número estranho ligou para Luciana ao mesmo tempo em que passava uma chamada de incêndio no 7° Batalhão em uma emissora de tevê. “Entrei em desespero na hora. Quando eu estava no banheiro para banhar e correr para lá, meu outro filho disse que havia chegado algumas fotos no meu celular. Saí com a toalha enrolada no corpo e vi os meninos todos queimados, empilhados, um em cima do outro. Caí com o celular que quebrou a tela.”

Durante três horas, a mãe de Lucas aguardou ansiosamente informações dentro do auditório do 7° Batalhão. “Os policiais e os funcionários disseram que se a gente saísse não poderíamos voltar e ficaríamos sem informações. Colocaram água com açúcar. A gente perguntava e eles não davam respostas.”

De repente, alguém iniciou a leitura de nomes. Eles começaram a ler o nome de adolescentes decrescentemente. Do nove ao alojamento 2. “Ficamos eu e outras quatro mães. Levantei e perguntei: ‘Glória, e meu filho? Cadê meu filho, gente?’ Ela fechou a pasta, passou por mim e foi embora.”

Ninguém falou para Luciana que Lucas estava morto. “Por dedução a gente descobriu que nossos filhos estavam mortos. Uma psicóloga da Defensoria Pública veio conversar comigo. Eu não queria falar com ninguém, queria meu filho.” A mulher, então, disse que Lucas não estava lá mais porque tinha sido levado para o IML.

“O que eles devolveram não era meu filho. Eles me devolveram um corpo carbonizado. Eles não me devolveram.”

Quando estava indo para o IML, uma mulher ligou perguntando se o filho da Luciana usava brinco, se tinha dente estragado, se tinha tatuagem. Na manhã seguinte ao incêndio, ela foi à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) para conseguir um caixão.

“Eles me deram um papel para enterrar meu filho como carente. Quando ele recebeu a sentença ninguém explicou que eu tinha que fazer um plano funerário pro meu filho. Disseram que meu filho ia cumprir uma medida socioeducativa. Peguei o papel e eles mostraram o caixão, mas não aceitei. Eles mataram meu filho como um cachorro e não aceitaria enterrá-lo como cachorro. Meu irmão pegou o cartão do patrão emprestado para pagar outro caixão”, relata.

Na funerária, Luciana ouviu uma das piores coisas de um funcionário: “Mãezinha, a senhora não quer se despedir do seu filho? Aqui é o único lugar que a senhora vai poder ver seu filho porque o caixão dele vai ser lacrado.”

Luciana não queria ver, mas seria a única chance de prestar a homenagem. “Como o homem tinha dito aquilo, eu pensei que tinha sobrado alguma coisa do meu filho. Entrei pelo corredor, tinha portão aberto, um caixão. Meu filho não tinha pé. Olhei dos pés, fui subindo. Meu filho estava cabeludo quando eu vi dois dias antes. Só reconheci os dentinhos, perfeitos, branquinhos, coisa mais linda.”

Quando ela ia tocando no corpo carbonizado do filho, o funcionário a interrompeu dizendo: “Não pega, não, ele vai desmanchar”. Em desespero, Luciana quis gritar. “Fiquei um tempão lembrando dele me dizendo que me amavam, que eu era a vida dele. Aquele não era meu filho. Meu filho bonito, arrumadinho. E eles me devolveram daquele jeito”.

Agora, Luciana tenta encontrar força para lutar por Justiça. “Nada do que fizerem vai trazer meu filho de volta. Quero que seja apurado. Um fogo de dez minutos não tinha condições de meu filho ficar daquele jeito. Como esse fogo entrou lá? Quero que este sistema mude. Quero mudar essa realidade”, diz.

“Não deixaram Elizeu conhecer o próprio filho”

O desenho infantil exibido na tela da TV ligada contrasta com o clima pesado da sala onde se encontram Marilene Martins de Araújo, 35 anos. As crianças menores dividem a atenção entre o desenho na TV e o relato da mãe. Marilene mexe com agonia no forro do sofá enquanto fala do filho, Elizeu Araújo, 17 anos.

Elizeu foi apreendido e levado para o CIP 15 dias antes de ser pai. Como a família da mãe de seu filho não o aceitava, foi afastado do bebê. Já em cumprimento de medida socioeducativa, ficava inquieto no alojamento em busca de notícias do filho que, após nascer, teve de ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

Com a burocracia para reconhecer a paternidade, ver uma foto do bebê traria alguma maturidade ao adolescente – vontade que nunca foi atendida. “Eles [funcionário do CIP] não queriam me deixar mostrar o bebê para o Elizeu, então mandaram eu enviar a foto para um número que eles me deram”, conta Marilene, que completou dizendo que, ao pedir a confirmação do recebimento da foto, ouviu que “não receberam porque não havia internet disponível”. “Meu filho morreu sem ver o filho dele.”

Quando recebeu a notícia da morte de Elizeu, Marilene, que é descendente de indígenas, visitava sua mãe numa aldeia no Pará e teve que voltar às pressas para, pelo menos, enterrar o filho. Ela tinha planos de se mudar com a família para perto da sua mãe assim que o filho terminasse de cumprir a medida socioeducativa no CIP. “A gente ia começar uma vida nova longe daqui, ele estava determinado a sair de lá, arrumar um emprego e me ajudar. Mas não deu tempo.”

Numa das visitas que fez ao filho no CIP, uma coisa chamou a atenção de Marilene: Elizeu tinha hematomas em várias partes do corpo. Ao ser questionado sobre os machucados, o rapaz disse que não podia falar, mas pediu à mãe que jamais deixasse que seus irmãos fizessem “coisa errada” para não irem parar ali também.

A sala de visitas do CIP, que estava enfeitada em razão da véspera do Dia das Mães, parecia não conseguir transmitir o sentimento desejado de acolhimento. “Ele me disse que por fora era tudo bonitinho e enfeitado daquele jeito, mas lá dentro era um inferno. Falava e chorava. Eu nunca tinha visto meu filho chorar daquele jeito”, conta Marilene. Segundo a mãe do rapaz, “os dias dentro do CIP são de sobrevivência”.

Na casa em que Elizeu cresceu, os quatro irmãos – de 16, 14, 10 e 9 anos – não gostam de falar do irmão. O de 10 anos, observando o caçula andando de bicicleta, apenas lamenta: “Nessas férias a gente não soltou pipa. Sem ele não tem graça”.

“Elizeu era o mais custoso”, diz o pai, enquanto bebe café. As histórias vão de hábitos estranhos do rapaz – como o de mexer no celular em cima do guarda-roupa – à saudade pela segurança que ele trazia à família. “Meu filho fazia as coisas erradas, mas amava muito a gente. E o jeito que ele tratava o pai, os irmãos, faz muita falta”, diz Marilene.

“Meu filho foi cumprir medida socioeducativa, não para morrer”

“Sobrevivo a base de remédios”. Depois que soube da morte do filho, Daniel Freitas Batista, de 17 anos, Cleonice Lourenço de Freitas, 40 anos, dorme apenas com medicação. Imagina o grito do filho se misturando às chamas, longe da casa em que morava em Anápolis, a 59 km de Goiânia. “Por morar longe, não podia visitá-lo sempre e ia a cada 15 dias”, conta.

“Fico tentando não imaginar como foi a dor que ele sentiu, como ele reagiu ao fogo. Acho que com o tempo a gente alivia a dor. Mas ainda dói muito. Todos os momentos, toda hora eu fico pensando nele”, diz ela. “Eu não estou preparada para falar, mas preciso falar algumas coisas. Ainda é muito doloroso para mim.”

Um pouco resistente, decidiu conceder entrevista porque quer deixar claro que o filho errou, mas era um filho carinhoso, presente, protetor. “Meu filho é tudo para mim. Não consigo esquecer do dia que Deus deu ele para mim. Tão pequeno. Eu cuidei da melhor forma dele. Era meu sonho ter um menino. E ele veio saudável, conversava muito quando começou a falar, engraçadinho. Lembrar dele me dói.”

Nos últimos anos, Cleonice percebeu que Daniel estava estranho, diferente das outras duas filhas – uma de 23 e outra de 15 anos. Daniel começou a usar drogas no último ano e, sem que ela soubesse, a cometer atos infracionais. “Eu não sabia da vida errada dele. Soube apenas quando já tinha sido apreendido e logo depois foi levado para longe de mim”, conta.

Agora, tenta superar a dor de não ter nem sequer a certeza de que o filho deixaria a vida do crime para cuidar dela. Em uma das cartas que enviou à mãe, escreveu com letra redonda: “E aí mãe, tudo bem com vocês, minha linda. Logo logo estou aí com vocês, minha família que eu tanto amo. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade, mas eu também estou.”

Na mesma carta, diz que “Deus é bom e ele vai trazer a felicidade para nós”. E acrescenta: “o tempo ruim vai passar”. Considerado tranquilo, era querido pelos colegas. Mães de adolescentes que ainda estão no CIP, contaram que Daniel era um dos mais queridos pelo jeito apaziguador.

“Sim, meu filho falou dele lá dentro. Ele não desrespeitava as regras”, relata uma mãe depois de visitar um dos filhos internados no CIP e que passou pelo mesmo alojamento do Daniel. “Os dois alimentavam a mesma vontade: a de sair daqui”, diz, apontando para o cenário da tragédia. “Meu filho agora vai tomar jeito. Ele disse que tem uns adolescentes que chamam os jovens de vacilões, mas ele aprendeu com os gritos que escutou.”

O advogado do Daniel, Hélio Ferreira de Brito Júnior, conta que a Defensoria Pública procurou a família para um acordo. “Eles querem fazer um acordo com a Procuradoria, mas vejo um bom êxito. Não vejo que a Procuradoria faria um acordo extrajudicial. Como o defensor público disse que isso é possível, decidimos aguardar.”

Desde que o adolescente foi apreendido, seis meses antes do incêndio, o advogado vinha acompanhando o jovem. “A Cleonice trabalha com a minha mãe, que me pediu para ajudá-la. A gente tentou fazer de tudo. Na audiência, Daniel chorou. Mas ele teria de cumprir a medida. E estava aguardando sair.”

Antes de desligar a ligação, Cleonice diz pela primeira vez com o tom de voz alterado: “Meu filho foi cumprir medida socioeducativa, não foi ali para morrer.”

“Meu filho caiu na lábia desses bandidos”

Quando foi levado para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lages de Siqueira (Hugol), Daniel Paulo Cardoso de Sousa, 15 anos, o mais novo do alojamento 1, cantava um dos hinos que aprendeu na Congregação Cristã.

Com pelo menos 70% do corpo consumido pelo fogo que deixou os colegas irreconhecíveis, Daniel conseguiu se despedir da família. Em um leito da UTI, chorou, mas também sorriu. Visitado diariamente pela mãe, Ana Carla Cardoso Vaz, 31 anos, e pela avó, Conceição Cardoso da Silva, de 70, apresentava melhoras. Sempre acompanhava as duas, com os olhos, até a porta no final das visitas. “Ele vai ficar bem”, falava Conceição.

Daniel não suportou as consequências da fumaça tóxica no organismo. Entubado, ainda teve o braço amputado. “A febre estava muito alta e perdi meu filhinho”, lamenta a avó.

O Portal Dia Online acompanhou diariamente a luta de Daniel pela vida. “Ele vai contar o que aconteceu lá [no alojamento]”, dizia Conceição. A mesma esperança era nutrida na manhã do dia 14 de junho, quando um grupo se concentrou no gramado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e cruzes brancas foram fincadas.

“Vamos pedir força para Daniel”, “Vamos torcer para que ele conte o que aconteceu”, “Vamos rezar”. As frases surgiam de coletivos que brigam pelos direitos da criança e adolescente, dos negros e das mulheres.

Menos de três horas depois, Daniel morreu. Conceição não acreditou quando soube. “Ele não vai mais me dar um abraço”, ela disse à reportagem assim que soube.

Abraço. É a palavra que faz Carla chorar. “Quando eu fui visitar Daniel pela última vez, ele me deu um abraço forte. Eu levei coisas para ele comer e ele colocou na minha boca. ‘Come, mãe’, ele insistia. Nunca mais vi meu filho.”

Criado pela avó, Daniel tinha o sonho de ter tido o pai por perto. Um pai presente. “Ele cresceu revoltado com o pai porque ele não recebeu atenção”, reclama Carla.

Logo após o carro da funerária deixar o corpo do adolescente em um caixão doado pela Prefeitura na área da casa que cresceu, o pai de Daniel se aproximou e, minutos depois, sentou em uma cadeira branca, cabisbaixo. Carla, amparada por familiares, apontando o dedo indicador para ele, disse que se tivesse dado atenção ao filho talvez não o velariam. O pai chorou.

Carla, grávida do quarto filho, tem uma história parecida com a do filho. Aos dois anos, ela foi entregue para Conceição. “Eu queria uma menina e adotei. Uma menina linda. E quando Daniel nasceu, Carla tinha 16 anos. Acabei cuidando dele também.”

Daniel foi criado na igreja, onde aprendia a tocar violino, presente de um dos tios. Quando ele começava a tocar alguns hinos, foi seduzido por bandidos maiores de idade do bairro que cresceu. “Meu filho caiu na lábia desses bandidos, que destróem a vida das pessoas. Meu filho morreu tão jovem”, lamenta.

No mesmo dia em que Daniel foi velado em 15 de junho, Conceição ouviu uma rajada de tiros na rua de cima da residência. Ela não se preocupou. Soube depois que o irmão de Daniel, de 14 anos, chegou em casa às pressas. Escapou da guerra de traficantes na região. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas.

Estado de Goiás faz de conta que sistema funciona

A letra da canção “A cruz de tecido” do Rappa pergunta: “Quem foi, quem foi, quem foi, quem foi responsável pela dor de tanta gente?”.

As dúvidas se aplicam ao incêndio que matou 10 adolescentes no Centro de Internação Provisória. Na mesma letra, Rappa fala em tragédia anunciada, uma constatação unânime na mesma sexta-feira em que uma romaria de jornalistas, membros do poder público e familiares se formou em frente ao 7° Batalhão Batalhão da PM goiana, o primeiro flagrante do desrespeito ao Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo (Sinase) e ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

Em nota no mesmo dia do incêndio, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) manifestou repúdio à utilização do espaço da Polícia Militar como ambiente para adolescentes que cometem ato infracional, ainda que em internação provisória. “O que viola os direitos de adolescentes sob a tutela estatal”, definiu o Conselho na nota.

Desde o incêndio, caminhadas, audiências públicas, manifestações de entidades, perguntas continuam sem respostas. Como os adolescentes conseguiram colocar fogo no colchão? Como ninguém conseguiu evitar que o fogo se propagasse e os corpos ficassem carbonizados?

Em todos os encontros acompanhados pela reportagem, o nome dos dez adolescentes foram evocados e um coro dizia: “Presente!”. Outro nome, contudo, é comumente rechaçado: o da responsável pelo sistema socioeducativo goiano, o Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes (Gecria), Luzia Dora.

Considerada insensível e monocrática por servidores consultados, Luzia Dora não satisfaz as demandas de profissionais que atuam neste campo. E não comparece a nenhum ato de solidariedade às vítimas do incêndio em uma unidade sob sua responsabilidade.

O presidente do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, Eduardo Mota, compartilha das mesmas queixas e não tem dúvidas: “Houve negligência [do Gecria] pelo não-cumprimento das medidas de proteção”. Para ele, as poucas unidades de centros de internação não têm profissionais suficientes que atendam às necessidades dos adolescentes privados de liberdade.Para a conselheira tutelar e assistente social Kátia Regina, a atual diretora do Gecria, Luzia Dora, prejudica a busca por soluções dos problemas do sistema socioeducativo goiano. “Ela é fechada, não dialoga, não aparece, não responde aos questionamentos que chegam a ela”, aponta.

Antes do incêndio, os centros de internação goianos foram alvos de denúncias que envolvem negligência, maus-tratos e até tortura contra os adolescentes.

Segundo relato de uma das mães que perdeu o filho na tragédia, a situação dos jovens dentro do 7º Batalhão gerava revolta depois das visitas. “Na última vez que fui visitar o meu filho, ele me contou que ele e os outros do alojamento dele já ficaram dois dias sem água até para beber”, denuncia.

“Os adolescentes chegam ao sistema socioeducativo [de Goiás] de um jeito e saem piores”, assevera Kátia Regina, que trabalha diretamente com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e jovens em situação de vulnerabilidade em Goiânia, capital do Estado. Uma constatação dessa espécie, vinda de um profissional que convive diariamente com a realidade do sistema socioeducativo goiano, é quase um consenso entre os profissionais da área ouvidos pela reportagem.

Atualmente, Goiás conta com oito centros de internação em funcionamento espalhados, além da capital, em Anápolis, Porangatu, Formosa, Luziânia e Itumbiara. Dois deles ficam em Goiânia: o Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), no Conjunto Vera Cruz I e o Centro de Internação Provisória (CIP), no Jardim Europa, local do incêndio. Para Kátia Regina, nenhum deles funciona como deveria.

Uma das maiores mais ácidas críticas à gestão, é o desprezo e inaplicação do Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo (Sinase). Proposto em 2006 e aprovado como lei em 2012, o dispositivo regulamenta, em todo o país, o conjunto de normas, princípios e medidas socioeducativas que reeducam e ressocializam o adolescente em conflito com a lei.

Para o presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (CEDCA), Eduardo Mota, o Sinase traz bons resultados em termos de reeducação onde é aplicado, o que não é o caso do Estado de Goiás segundo ele.

“O Espírito Santo, por exemplo, reduziu o índice de reincidência de adolescentes infratores de 30% para 12% com a aplicação do Sinase. Já o governo daqui não aplica e nunca aplicou o sistema”, denuncia ele. Mota prevê, ainda que, ao ignorar a aplicação do Sinase, o Estado de Goiás assume o risco de ter mais mortes de adolescentes ao modo da tragédia do 7º Batalhão. “É preciso fechar o CIP”, finaliza.

Para a reportagem, o juiz da Infância e Juventude de Causas Criminais, Vitor França Dias Oliveira, responsável por determinar a internação DE alguns dos adolescentes mortos, disse que não é possível solicitar o fechamento da unidade porque não teria onde colocá-los. “É preciso lembrar que a internação é para aqueles adolescentes que cometem atos infracionais graves, como matar para roubar, estupro.”

A juíza do Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia, Stefane Fiúza Cançado Machado, não quis comentar as condições dos centros de internação. “No caso das condições, da superlotação, é preciso ver com o Estado. Não tenho como descumprir o que a lei me determina. Se houver reincidência, por exemplo, ou ato infracional grave, preciso mandá-lo à internação.”

Responsável pela internação de dois dos adolescentes mortos, Fiúza explica que quando não há vaga, o reincidente ou envolvido em ato infracional com grave ameaça, fica aguardando na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). “Sobretudo quando o adolescente se envolve em roubo com violência, amarra a vítima, bate, agride com arma, por isso acontece de eu dar internação no primeiro ato infracional”, esclarece.

O conselheiro tutelar Willian Carlos reclama que os 30 conselheiros tutelares de Goiânia foram proibidos de entrar no CIP. “Por uma determinação da Luzia Dora a gente não podia fiscalizar, mesmo que estivesse previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tivemos que entrar com liminar, mas quando conseguimos, já era tarde”, lamenta.

“Do jeito que é, não deveria nem existir. É um sistema que tortura. Uma tortura permanente.” A constatação é do pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência (Necrive) e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Dione Antonio Santibanez.

Pesquisador do socioeducativo, Santibanez contou à reportagem que anos depois de ter entrado pela primeira vez em uma unidade de cumprimento de medida socioeducativo, não conseguiu esquecer: “Aquele cheiro é insuportável. Depois do incêndio, imagino como sofrem os adolescentes ali. Aquele cheiro de corpo se misturou ao cheiro horrível que já predominava.”

Para ele, um Centro de internação em Goiás é pior que um centro de concentração nazista. “Não se aplica as regras. Um lugar de privação de liberdade fica ainda pior, com clima militarizado. O socioeducador, que deveria ajudar na socialização, mais parece um agente penitenciário para adultos, usando coturno, roupa preta. Sem dúvidas, o funcionamento, as regras, é pior que a estrutura. É preciso mudar”, aponta.

O Gecria e a Secretaria Cidadã foram procurados pela reportagem, mas não responderam aos questionamentos.

Contraponto

“Nós vamos usar jaleco, tênis? Existe uma hipocrisia muito grande. A gente não convive com crianças, mas com adolescentes que matam para roubar, que assaltam, que atiram.” A resposta é do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás (Sindsse/GO), Roberto Conte.

“Fora que precisamos lidar com alagamentos, incêndios, entrar em alojamento com fezes, urinas, vômitos. Com essa gestão despreparada, sofrem os servidores e os adolescentes”, reconhece Conte.

No sistema socioeducativo desde 2010, Conte trabalha em Formosa, a 281 km da capital. Em uma escala de 24 por 72, já viu de tudo, fora os que cerca de 400 agentes socioeducadores contam para ele.

Experiência que lhe dá autoridade para afirmar: “Desde o incêndio, nada mudou. Ainda temos adolescentes que ficam 23 horas presos por falta de pessoal para levá-los para atividades. E ainda têm histórias de jovens que são soltos sem a ressocialização”, exemplifica.

Em um dos casos que mais assustaram os servidores, um adolescente de 16 anos, apreendido por pelo menos dois anos, foi solto em Anápolis mesmo depois de matar um adolescente ano passado no Case. “O rapaz estava internado porque estuprou e matou uma criança.

Conforme ele, o servidor sofre na rotina com os jovens. “Adolescentes jogam urinas, marmitas, agridem, fazem reféns. E, por isso, muitos dos colegas estão afastados por causa desses traumas.”

Conte reconhece que, em caso de estresse, servidores precisam intervir, com algema. “Mas se algum agride um adolescente ele vai sofrer ao PAD [Procedimento Administrativo Disciplinar]. Temos casos de expulsão”, responde quando a reportagem pede explicações sobre as denúncias.

A coordenadora da escola que funciona dentro do CIP, Norma Célia, se lembra de cada um dos adolescentes mortos no incêndio. “A gente lida com os jovens, mesmo sabendo que temos o grande desafio de convencê-los de que a educação é uma saída para ele. Aqui fora, eles tinha a liberdade, a família, a namoradinha. Lá dentro eles têm a liberdade privada, abstinência das drogas, longe dos amigos”, explica.

Acerca dos desafios de incluir os jovens no processo educacional, Norma afirma que o existem entraves, como a alta taxa de analfabetismo. “Eles normalmente são alunos que não têm leitura, não escrevem. Mas fazemos o possível”, garante.

Segundo Norma, atualmente a educação no CIP é uma das mais eficazes em relação às outras unidades. “A Seduce [Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás] passou a entender que nosso ritmo na socioeducação é diferente.”

O mais importante, diz ela, é o professor que atua no socioeducativo não enxergar o adolescente como “menor infrator, mas como seu aluno”. “Quando os meninos chegam, eles estão desmotivados. Lá dentro a gente ensina que eles precisam aprender a entender o mapa, a tabuada, a ler. Muitos se dedicam, querem realmente aprender porque sabem que é a oportunidade de mudança, mesmo a sociedade achando que 90% não vai se recuperar. Mas precisamos acreditar que todos têm salvação. Eu acredito.”

Carlos Latuff, um dos mais importantes chargistas do mundo, criou um cartoon para lembrar os mortos. Ele transforma em desenho a dor e o desespero de situações indizíveis em palavras. O Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno apresentou o caso do CIP para o premiado chargista e cartunista e pediu que ele fizesse um trabalho que retratasse a tragédia. Latuff falou com exclusividade ao Portal Dia Online.

Para Latuff, o atual modelo de socioeducação não passa de um “simulacro de um programa de extermínio”. Segundo o chargista, existe uma política de eliminação da juventude negra e periférica. “Nesse caso, os adolescentes morreram num incêndio, mas a maioria morre de tiro”, conta, se referindo à violência a qual é submetida a juventude em situação de vulnerabilidade.

O renomado cartunista ainda menciona a ingerência política como uma das principais violadoras dos Direitos Humanos não só em Goiás, mas em todo o país. “O conceito de Direitos Humanos no Brasil é ficção científica”, afirma.

–

Destaque: Em cartoon, Carlos Latuff resume horror em incêndio.