Uma ofensiva geral ameaça territórios, direitos e saberes em nome do desenvolvimento — mas para instalar um neoextrativismo. O que está em jogo. Que normas expressam o ataque. Por que falamos num “colonialismo persistente”

A covid-19 desnuda nossas injustiças e devem ser confrontadas

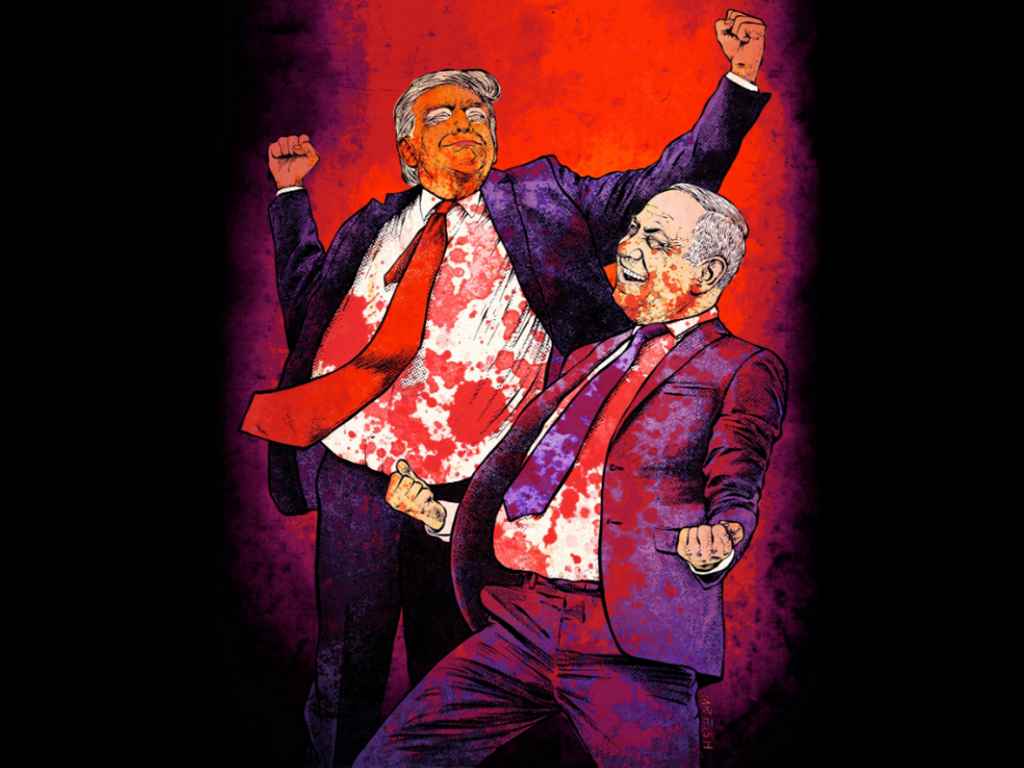

As tendências históricas de injustiças, exclusão radical e violência contra indígenas e outros grupos vulnerabilizados se agudizam num contexto em que múltiplas crises se convergem: ecológica, política, econômica, social e sanitária. Nos dias que correm, a dimensão sanitária da crise civilizatória está em maior evidência devido à pandemia de covid-19, que vem infectando milhões de pessoas e já matou mais de 330 mil no planeta – números impressionantes que continuarão a crescer até que vacinas e terapias em desenvolvimento estejam disponíveis. No Brasil crescem vertiginosamente os números de infectados e mortos, e nos aproximamos tragicamente dos EUA, atual epicentro da pandemia. Uma aproximação não casual entre países cujos presidentes compartilham ideários neoliberais com narrativas racistas e negacionistas.

Esse texto apresenta elementos históricos e atuais sobre o processo de vulnerabilização de uma população particularmente ameaçada no Brasil, os povos indígenas. Nosso foco são as ameaças aos direitos territoriais, culturais, ambientais e à saúde no contexto do avanço da mineração e do garimpo sobre suas terras, que já existiam, mas que são reforçadas em tempos de pandemia. Com o necessário isolamento social enfrentamos um duplo desafio: de um lado, ações em curso como as do garimpo intensificam a propagação da covid-19, cujas consequências são agravadas pela fragilidade do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI/SUS). De outro, o isolamento dificulta ainda mais a participação na arena política e espaços de decisão numa conjuntura que ameaça os direitos indígenas. As ameaças estão em pleno curso com o Projeto de Lei (PL) 191/2020 que tramita na Câmara dos Deputados e regulariza a exploração de recursos minerais, hidrocarbonetos, agronegócio e o aproveitamento de recursos hídricos; a Medida Provisória (MP) 910/2019, recentemente substituída pelo PL 2.633/2020 que está em discussão no Congresso Nacional e, em essência, regulariza a grilagem, ou seja, as ocupações em terras públicas federais; e a Instrução Normativa (IN) 09/2020, emitida pela Funai em 22 de abril de 2020. Por meio dela, em vez de proteger os direitos indígenas o órgão passa a ser uma instância de certificação de imóveis para posseiros, grileiros e loteadores de Terras Indígenas.

Os efeitos sociais e econômicos da maior pandemia deste século são incertos, mas já se prevê que sejam profundos devido à paralisia da economia mundial e da necessidade dos Estados nacionais socorrerem empresas e pessoas, colocando em suspensão todo o receituário econômico neoliberal que dominou corações e mentes pelo menos nos últimos quarenta anos. Espera-se que a crise econômica irá afetar principalmente os países periféricos, que dependem da exportação de commodities e do turismo para assegurar o equilíbrio de sua balança comercial.

Os próximos tempos serão estratégicos na confrontação entre duas possibilidades na encruzilhada civilizatória em que nos encontramos. Ou teremos realinhamento de políticas sociais e econômicas de proteção aos grupos mais vulneráveis frente a covid-19; ou a manutenção de políticas neoliberais alinhadas a ideologias racistas, que pretendem manter ou mesmo acelerar o crescimento econômico e o neoextrativismo, multiplicando injustiças sociais, ambientais e sanitárias. A crise global abre brechas para que povos indígenas e outros grupos sociais se mobilizem junto com a sociedade para protegerem seus direitos territoriais e modos de vida. Mas também possibilita o avanço de uma agenda política excludente e anti-indígena face ao caos político e social que o país vive e com o qual deverá continuar a conviver nos próximos tempos.

Neoextrativismo, garimpo e padrão-ouro como colonialismo persistente

As relações entre a sociedade brasileira e os grupos étnicos e raciais politicamente subalternizados que coabitam o território hoje denominado de Brasil são historicamente marcadas por algumas constantes: racismo, violência e negligência em relação ao bem-estar daqueles que estão em desvantagem em uma estrutura social desigual assente em três eixos de discriminação: classicismo, racismo e etnocentrismo.

Quanto menos recursos econômicos e mais distante um povo se encontra do “padrão-ouro” da sociedade brasileira, mais se torna vulnerável a todo tipo de violação dos seus direitos fundamentais, e mais é preciso lutar para vê-los respeitados. A metáfora do padrão-ouro, usado como lastro do sistema monetário internacional em vigor até 1914, mas que até hoje funciona como investimento e enfeite de milionários, nos serve para ilustrar tanto a busca obsessiva por riquezas pelo capitalismo neoliberal, como sua atualização no modelo neoextrativista que incentiva o garimpo, causa de intensa degradação socioambiental em terras indígenas. Serve também para ilustrar o racismo decorrente dos padrões éticos e estéticos excludentes da modernidade eurocêntrica.

Esse padrão-ouro racista se refere, portanto, às tendências históricas de inclusão/exclusão radical e racial de nossa sociedade: branca, eurodescendente, falante do português e mais recentemente do inglês, educada para ver o mundo a partir do olhar do colonizador, envergonhada de suas raízes ameríndias e africanas, economicamente liberal, mas conservadora nos costumes, e extremamente permissiva quanto aos direitos sociais, humanos e ambientais. O padrão-ouro é um símbolo do colonialismo persistente, e que junto com a capitalismo neoliberal e o patriarcado representam as três formas de dominação que diversos processos emancipatórios e lutas sociais buscam confrontar.

Há fluxos e refluxos em diversos setores ao longo da história econômica do País, mas o setor mineral, há mais de quatrocentos anos, tem ocupado uma posição estratégica em nossa pauta de exportações, sendo, junto com o agronegócio, uma das principais frentes de expansão da economia brasileira contemporânea. É também uma das principais ameaças aos povos e comunidades tradicionais, entre os quais se destacam os territórios indígenas, que até hoje, devido às especificidades da legislação indigenista vigente, funcionaram como um freio legal a essas atividades.

As relações entre garimpo ou mineração com a consequente desestruturação do modo de vida e os impactos sobre o bem-estar dos povos indígenas na América são coetâneas ao próprio processo de colonização do continente. Desde o início da conquista das terras americanas pelos europeus, o desejo de rápida riqueza através do extrativismo do ouro, da prata e de outros metais e pedras preciosas tem mobilizado o translado da população europeia para as Américas e impulsionados processos de extermínio e desterritorialização dos povos que aqui viviam. Além disso, contato e contágio quase sempre caminharam juntos. Das cerca de 70 milhões de vidas que se, segundo estimativas, foram ceifadas em decorrência da violência e virulência do processo colonizador, incontáveis foram perdidas devido a epidemia de doenças para as quais os povos indígenas não possuíam imunidade e que dizimavam etnias inteiras rapidamente. Esse processo está se reatualizando com a ameaça da expansão das frentes de mineração e garimpos ilegais em plena pandemia de covid-19.

Extermínio, continuidade e resiliência dos povos indígenas e suas lutas atuais

Tanto as metrópoles coloniais quanto os países que surgiram após as independências na América praticaram algum tipo de extermínio legalizado, muitas vezes chamado eufemisticamente de “guerras justas” ou “guerras indígenas”. Portanto, aos que sobreviveram às epidemias, à violência da escravidão ou ao genocídio patrocinado pelos Estados, restou o confinamento em parcelas exíguas de seus territórios tradicionais, o arrebanhamento missionário ou o isolamento voluntário nas porções mais remotas do continente.

O extermínio não era a única alternativa possível nesses contextos. Em um ambiente desconhecido, por vezes inóspito, e com uma população tão numerosa e diversa como no continente americano, inúmeras situações de negociação se deram entre os povos indígenas e os colonizadores. Especialmente quando estes últimos estavam em desvantagem, alguns povos conseguiram preservar parte de seus territórios tradicionais, mesmo em regiões onde o extermínio foi mais intenso e as frentes de colonização eram mais antigas, como no litoral brasileiro, especialmente no Nordeste, no Sudeste, na região do rio Paraguai, no Centro-Oeste e em algumas regiões da Amazônia.

Nesses espaços de fluxos e trocas, ainda que marcados pela violência e pela crescente subalternização, discriminação e espoliação das populações indígenas, estas fortaleceram formas sutis de resistência que se deram pela delimitação de porções do território nacional exclusivos para usufruto indígena. Se no período colonial estas terras de domínio indígena, ou indigenato, eram consideradas uma cruel “recompensa” concedida pela metrópole portuguesa aos “serviços” prestados pelos povos que nelas subsistiam, muitas vezes envolvendo a guerra contra outros povos indígenas, paulatinamente as terras indígenas passam a ocupar um espaço sui generis no ordenamento jurídico nacional.

Com muitas transformações ao longo do período colonial e republicano, a forma legislativa atual das terras indígenas começou a se cristalizar a partir do Estatuto do Índio, de 1973. Ainda em vigor, ele concebia os povos indígenas como juridicamente incapazes, tal como os doentes mentais, as mulheres, os analfabetos e outros grupos sociais discriminados na mesma época. Estabelecia um regime de tutela estatal a ser conduzida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), criada em 1964 para substituir o antigo Serviço de Proteção do Índio – SPI. Mas esse Estatuto assegura a eles “a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes”. Essas terras ainda não eram vistas como um direito dos povos indígenas, mas parte de uma estratégia de proteção do Estado a fim de garantir que eles não fossem extintos e assegurar espaços mínimos para sua reprodução social enquanto não fossem integrados à sociedade nacional – objetivo último da política indigenista da ditadura militar.

Diferente da política de extermínio e integração forçada vigente nos séculos coloniais anteriores, essa política baseava-se num certo positivismo e determinismo social, que previa ser inevitável a integração dos povos indígenas à “comunhão nacional” quando alcançassem “nosso” estágio de evolução social e desenvolvimento. Ainda que assegurasse o direito à vida dos povos indígenas – nem sempre garantido nas relações entre eles e a sociedade colonial e, posteriormente, o Estado-Nação brasileiro – a reprodução de sua diversidade cultural era vista como uma concessão temporária do Estado até que o “processo civilizador” se efetuasse entre eles.

A conquista do território como um direito indígena inalienável e a reprodução dos seus modos de vida como um direito cultural fundamental só aconteceria depois com a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988. A chamada Constituição Cidadã os reconheceu como cidadãos plenos pela primeira vez, assegurando a eles simultaneamente o direito de existir, subsistir, se organizar e se fazer representar autonomamente. Um marco histórico desse processo foi o discurso feito em 1987 na Assembleia Constituinte por Ailton Krenak, então uma jovem liderança e atualmente autor de livros recentemente publicados como Ideias para adiar o fim do mundo e O amanhã não está à venda.

A partir daquela data, a tutela indígena foi extinta juridicamente e o Estado teria o dever de demarcar todos os territórios tradicionais indígenas em até 5 anos. O seu direito à terra foi inscrito como um direito originário. O processo de demarcação seria, supostamente, apenas declaratório. Foi uma importante vitória política do movimento indígena, cuja auto-organização já vinha se intensificando principalmente desde meados dos anos 1980. Desde então, os territórios tradicionais indígenas foram considerados indisponíveis e inalienáveis, devendo ser registrados como patrimônio da União de usufruto exclusivo dos povos que nele habitam. Tais direitos são mais que a reparação de uma dívida histórica a um conjunto de povos oprimidos pela colonização. Devem também ser vistos como de suma importância para que suas cosmologias, visões de mundo e sabedorias possam interagir na superação da atual crise civilizatória gerada pela modernidade ocidental, que caminham para a destruição e a insustentabilidade a nível planetário.

Essa situação jurídica peculiar protegeu alguns povos indígenas das pressões por fragmentação territorial que historicamente afetaram os territórios e domínios demarcados. Ao longo da História, o esbulho não foi raro e muitas vezes as sesmarias concedidas a determinados povos foram vendidas aos lotes pelos seus beneficiários ou consideradas terras públicas. A lei de Terras, de 1850, determinou que os domínios indígenas deveriam ser reivindicados, o que na maioria dos casos não foi feito, tornando-as vulneráveis a concessão a particulares. Ao mesmo tempo, os povos indígenas têm permanecido vulneráveis a mudanças legislativas propostas com o intuito de sustar ou dificultar o acesso a tais direitos. Isso sempre aconteceu na história da República, e atualmente as conquistas de 1988 encontram-se fortemente ameaçadas.

Há hoje cerca de 110 conflitos ambientais envolvendo mineração, garimpo e siderurgia registrados no Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil(2019), um projeto do Neepes/Fiocruz iniciado em 2008 e disponível na internet desde 2010. Apesar das limitações legais, os povos indígenas estão envolvidos em 36 casos, seja porque foram afetados indiretamente por acidentes ambientais e outras consequências das atividades de mineração, seja porque seus territórios foram invadidos por garimpos ilegais, ou ainda porque o processo de demarcação de seus territórios ainda não foi concluído e eles não conseguem, por causa disso, realizar o chamado processo de desintrusão, através do qual todas as atividades não-indígenas seriam cessadas.

A defesa da mineração e do garimpo tem sido feita sob o argumento de promover a necessária geração de empregos em um cenário de aguda crise econômica que já vinha se configurando no Brasil, e que deve ser aprofundada pela pandemia de covid-19. Tal processo poderá retroceder a situação atual àquela vigente durante boa parte da história da relação desses povos com a sociedade brasileira, qual seja, de cidadãos tutelados que não têm a prerrogativa de decidir o futuro de seus territórios.

As ameaças decorrentes da flexibilização para a exploração de terras indígenas: Marco temporal, o PL 191/2020, IN/FUNAI/09 e o PL 2.633/2020

Marco Temporal: O princípio da flexibilização dos territórios indígenas frente à mineração e ao garimpo começou justamente em resposta a uma tentativa do Estado brasileiro, representado na ocasião pelo governo do estado de Roraima. Deputados e senadores do estado, interpuseram uma ação para sustar a portaria de homologação assinada pelo presidente Lula em abril de 2005, a qual determinava que uma área de 1,7 milhões de hectares seriam de usufruto exclusivo dos povos Wapixana, Ingaricó, Macuxi, Patamona e Taurepangue sob a denominação de Terra Indígena (TI) Raposa Serra do Sol. A demarcação afetava principalmente rizicultores que utilizavam a terra e a água ali disponíveis para produzir arroz. Contudo, apesar de reconhecer a validade da demarcação da TI, o STF estabeleceu para aquele caso condicionantes que estabeleciam as bases para a legitimidade do processo de demarcação. Entre elas, o chamado marco temporal, que estabelecia que os indígenas deveriam estar no território em disputa por ocasião da promulgação da Constituição de 1988. Apesar disso, o STF estabeleceu que essa decisão não seria vinculante, isto é, só se aplicava àquele caso específico.

Ainda assim, o princípio do marco temporal tem sido apropriado por outras instituições do Estado e está sendo usado como pretexto para se negar a demarcação de terras indígenas de povos que ao longo de sua história foram expulsos ou compulsoriamente transladados de seus territórios tradicionais. O primeiro passo nesse sentido foi a publicação, no governo Temer, do Parecer 001/2017 da Advocacia Geral da União, que estabelecia a tese do marco temporal como parâmetro a ser seguido pela Funai em todos os processos de demarcação dali em diante. Seus efeitos só foram suspensos em 07/05/2020, a partir de decisão liminar concedida pelo ministro Edson Fachin.

Projeto de Lei 191/2020: Mas o parecer AGU 001/2017 não é atualmente a maior ameaça aos direitos fundamentais dos povos indígenas. Além da luta diária pela sobrevivência no contexto da maior ameaça sanitária deste século, eles também estão mobilizados em torno da resistência ao Projeto de Lei 191/2020, proposto pelo governo Bolsonaro, que tem atuado para vulnerabilizar a política territorial indigenista vigente e submeter os territórios indígenas à lógica do agronegócio.

O PL191/2020 tem sido considerado mais um passo na agenda anti-indígena do atual governo. Ele exclui do rol de terras indígenas todas aquelas que ainda estão em alguma etapa do processo administrativo de demarcação e por isso ainda não foram homologadas, em consonância com a recente Instrução Normativa 09/2020 da Funai, que também limita a categoria de terras indígenas àquelas já homologadas para efeitos de emissão de declaração de limites e resposta a consultas oficiais sobre a existência ou não de terras indígenas em determinada áreas.

Ambas mudanças legais têm sido denunciadas pelo movimento indígena como tentativas de invisibilizar o histórico de exclusão dos povos indígenas e se aproveitar de ineficácia e inércia de governos anteriores no tocante ao dever de demarcar os territórios tradicionais indígenas para permitir o avanço de empreendimentos danosos nessas áreas. Uma iniciativa que amplia a invisibilidade social indígena que já era o mote do parecer 001/2017 da AGU (do Marco Temporal), citado anteriormente.

Contudo, o PL191/2020 vai além. Se os dispositivos infralegais vulnerabilizavam os povos indígenas cujos territórios ainda não foram demarcados, o projeto de lei pretende também permitir a mineração, o garimpo, a agricultura com transgênicos, além da construção de aproveitamentos hidrelétricos nesses territórios. Se aprovada, essa lei vai na prática transferir para o Executivo a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de autorizar mineração e garimpo em terras indígenas, simplificando ainda mais o trâmite de liberação dessas atividades nas TIs. Além disso, impedirá o poder de veto dos povos indígenas sobre essas questões, limitando a consulta a um processo formal de negociação de compensações.

O PL também prevê a autorização imediata de todos os requerimentos minerários anteriores à homologação das TIs. De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Socioambiental (ISA), isso afetaria diretamente 237 terras indígenas (175 não homologadas e 62 homologadas), sobre as quais existem cerca de 3.843 requerimentos de pesquisa e lavra na Agência Nacional de Mineração (ANM). Isso também afetaria, somente num primeiro momento, cerca de 25 grupos indígenas em isolamento voluntário ou de recente contato. Esse número não leva em consideração a possível aprovação de outros requerimentos que foram propostos após as homologações. Ressalta-se que o PL não versa apenas sobre mineração, mas pretende facilitar o licenciamento de outras atividades que potencializam o garimpo e a mineração, como a geração de energia, a produção de alimentos em larga escala e a infraestrutura logística.

Projeto de Lei 2633/2020: Os povos indígenas atualmente ainda enfrentam outra importante tentativa de flexibilização de seus direitos territoriais. Trata-se da Medida Provisória 910, recentemente convertida no Projeto de Lei 2633. Seu objetivo é “modificar a sistemática legal que trata da regularização fundiária das ocupações incidentes sobre terras situadas em áreas da União”. Tal medida foi considerada pelo Ministério Público Federal como um “estímulo à grilagem de terras públicas” com potencial para ampliar o desmatamento das áreas florestais, intensificar os conflitos no campo e frear a política de reforma agrária brasileira.

De acordo com análise da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), ao liberar a regularização fundiária para interesses privados em todas as áreas da União, o projeto colocaria em risco o“acesso justo e legítimo à terra, mediante reforma agrária, o patrimônio público econômico e ambiental e os direitos de grupos étnicos e culturais”. Poderia regularizar ocupações privadas até mesmo em terras indígenas não-demarcadas, que como já salientamos antes, são constitucionalmente declaradas como indisponíveis e cujos títulos sobre elas são considerados sem efeitos. Apesar da flagrante inconstitucionalidade do texto, sua aprovação pelo Congresso Nacional permitiria que o Incra emitisse títulos sobre as áreas em processo de demarcação (estas foram excluídas do rol oficial de terras indígenas pela IN09), consolidando assim uma agenda que privilegia certos interesses econômicos do país em detrimento dos direitos territoriais, culturais e ambientais indígenas e de outros grupos vulnerabilizados, como quilombolas, comunidades tradicionais e camponeses.

Outro ponto que tem sido denunciado pelo MPF é que o projeto permitiria a regularização de áreas já desmatadas, em flagrante desacordo com a atual legislação ambiental brasileira. De acordo com Daniel Azeredo Avelino, secretário-executivo da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, responsável pela área ambiental, a MP 910:

… pretende regularizar ações ilegais que nós temos hoje em todo o país (…) ela permite que criminosos, aquelas pessoas que desmataram a Amazônia e cometeram os mais variados crimes, fiquem com as suas áreas. E o pior, eles podem fazer isso pagando um preço bem menor do que aquele que é praticado pelo mercado(VídeoMPF contra a MP da Grilagem, O Eco, 11/05/2020).

Por esse motivo, a MP-910 foi objeto de repúdio do movimento indígena, sendo citada no documento final do Acampamento Terra Livre 2020, organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB –, que excepcionalmente devido à epidemia de covid-19 ocorreu pela internet, através de teleconferências e lives por redes sociais.

Uma situação que pode ser ainda mais agravada devido à crescente fragilização das agências estatais que atuam nesses territórios, como a já citada Funai, o Ibama e até mesmo a Sesai. Esse processo tem sido denunciado pela APIB e outras organizações da sociedade civil, justo num momento de pandemia e de necessidade de recursos para que as instituições responsáveis supram a carência de pessoal, de equipamentos de proteção individual e outros recursos para promover mais efetivamente o atendimento da população indígena. Esta encontra-se ameaçada tanto pela covid-19 quanto por outras doenças que já grassavam nesses territórios, como a malária, ou que são intensificadas pela exposição a subprodutos do garimpo e da mineração, como a intoxicação crônica por mercúrio.

O que está em jogo é o futuro do país e do planeta diante da crise civilizatória. Os povos indígenas, seus saberes e práticas representam um lastro de sabedoria fundamental para que a humanidade possa construir as bases de democracia, convívio e respeito à natureza que neste momento encontram-se profundamente abaladas.

–

*Diogo Rocha é sociólogo, Doutor em Saúde Pública (Fiocruz) e Democracia no Século XXI (Univ. de Coimbra), pesquisador do Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde (Neepes/ENSP/Fiocruz).

Marcelo Firpo Porto é engenheiro de produção e psicólogo, pesquisador e coordenador do Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde (Neepes/ENSP/Fiocruz).

> Título original: Povos Indígenas, Neoextrativismo e Colonialismo Persistente

> Este texto provém de um artigo mais amplo originalmente publicado no Observatório Covid-19 da Fiocruz. Para uma análise mais aprofundada das implicações territoriais e sociais das mudanças legislativas em curso, acesse-o aqui.

–

Sônia Bone Guajajara, Coordenadora Executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), durante o Acampamento Terra Livre 2019. Foto: APIB