Quatro hipóteses sobre as eleições. Em meio à derrota dupla de Bolsonaro, e ao retorno de uma direita sem elã, emerge uma esquerda onde já não há hegemonia clara – e que, ao contrário do lulismo, aspira a ser antissistema

por Antonio Martins, em Outras Palavras

O Brasil é um carro em ruínas, que continua a descer a ladeira. Mas o condutor já não pode acelerar a marcha e o volante está em disputa. Além disso, alguns passageiros exigem mudar a rota e outros lhes dão ouvidos. Foi só o primeiro turno – há duas semanas cruciais à frente. Mas vale refletir sobre as eleições de ontem: tanto para agir nos próximos dias, quanto para captar que erros elas expõem e que possibilidades revelam.

O bolsonarismo foi o maior derrotado – tanto política como simbolicamente – e poderá pagar muito caro por isso, logo adiante. Em número de prefeituras e de votos, o triunfo é da direita conservadora e fisiológica. Segundo estes mesmos critérios, os partidos progressistas mantiveram-se no mesmo patamar da grave derrota de 2016. Pagam o preço da falta de projetos, da incapacidade de dialogar com os dramas da maioria e de suas divisões internas. Mas há uma novidade relevante. Surgiu, em várias capitais, uma esquerda capaz de reencantar o eleitorado; de olhar para o futuro em vez de voltar-se melancólica para o passado perdido; em alguns casos, de apontar um horizonte pós-capitalista. Aparece de novo, talvez pela primeira vez desde 2013, espaço para desejar o futuro. A seguir, quatro breves hipóteses sobre o que pode ser um início de virada.

1. Batido, Bolsonaro olha no espelho e vê Sarney:

A esta altura, os fracassos principais do presidente já estão falados e repetidos. Seus candidatos em São Paulo e Rio desidrataram e, a certa altura, tentaram dissociar-se de sua imagem, que lhes fazia perder votos em grande quantidade. Das 27 capitais, ele só tem chances de emplacar um aliado próximo em Belém e Fortaleza. No Rio, suas chances, embora estatisticamente perdurem, são ínfimas. Seu filho Carlos Bolsonaro perdeu, para a Câmara carioca, 33% dos votos que havia obtido há quatro anos. Sua ex-esposa Rogéria, que tentou a carreira política confiando herdar parte de seu prestígio, reduziu-se a pouco mais de 2 mil sufrágios, ficando em 266ª lugar. Seu apoio não bastou para sequer para eleger, à vereança de Angra dos Reis, a “Wal do Açaí” (ou “Wal Bolsonaro”) – em favor de quem ele, pateticamente, pediu votos em locução nacional.

A súbita incapacidade de Jair Bolsonaro para puxar votos é um fenômeno a ser melhor estudado, inclusive porque seus índices de popularidade (ainda?) caíram pouco. Talvez esteja relacionada com a decepção do eleitorado, ao perceber que seu discurso “antissistema” era tão falso quanto as “notícias” que ele se compraz em difundir.

Mas, seja qual for o motivo, o fracasso é grave – porque duplo. Bolsonaro inferiorizou-se claramente na queda de braço que trava com o Centrão. Os partidos fisiológicos apoiam o presidente e se tornaram essenciais para sua sustentação política. Mas já vinham exigindo “concessões” (cargos e verbas para emendas parlamentares) cada vez maiores para continuar a fazê-lo. O que fará o capitão se, vitoriosos nas urnas, estes partidos elevarem o preço de seu “apoio”? Romperá com eles ou cederá a sua chantagem? Na primeira hipótese, ficará desguarnecido no Legislativo, num período em o poder econômico exige dele mais contrarreformas. Na segunda, verá multiplicaram-se os sinais públicos de que cede ao fisiologismo da “velha política” e perderá o fator mais estratégico de seu apoio popular.

Será instrutivo e divertido acompanhar, nas próximas semanas e meses, estes trâmites. Hipótese possível: o Centrão avançará lenta mais consistentemente, arrancando concessões cada vez maiores mas evitando desgastar em demasia o capitão, de cujo governo depende. Nesse caso, a presidência se parecerá, aos poucos, com a de José Sarney. Mas se o sentirem demasiado fraco, e se enxergarem que há uma alternativa segura, os partidos fisiológicos abandonarão Bolsonaro à própria sorte – exatamente como fizeram com Dilma Rousseff.

2. Num país sem projeto, o Centrão é rei:

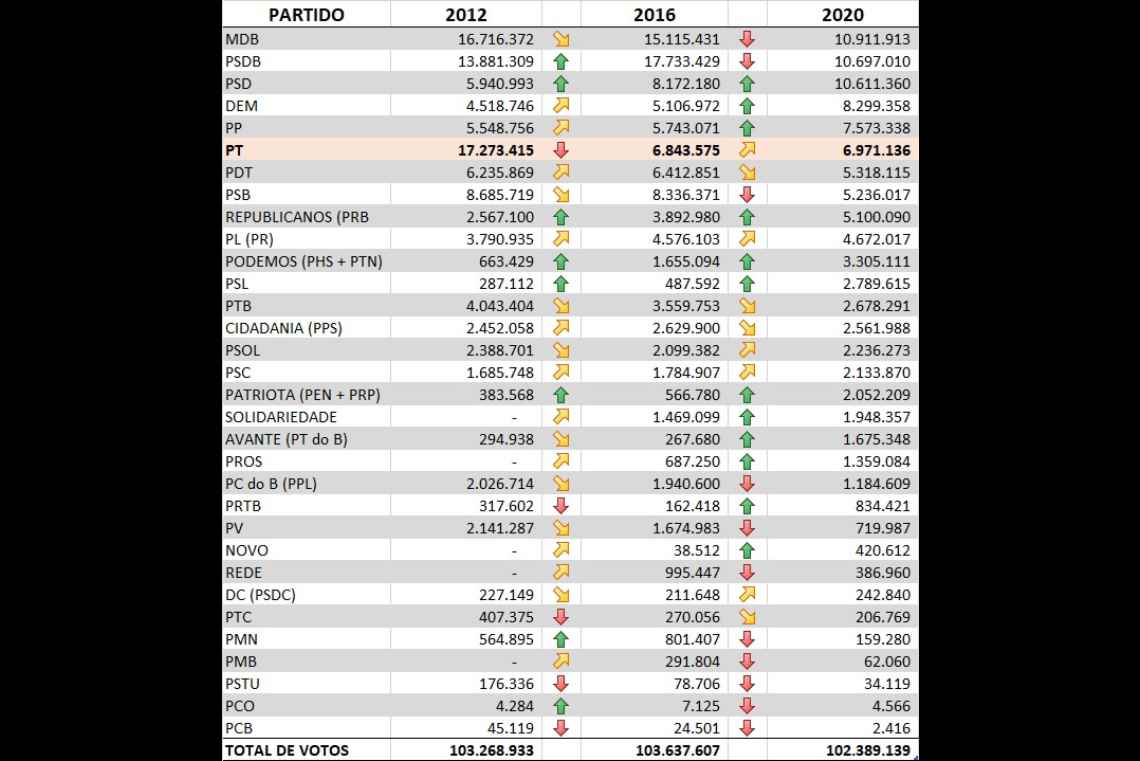

Que ideias mobilizadoras defende o Centrão? Quem líder do bloco é capaz de empolgar a sociedade? Embora seja muito difícil de responder a estas perguntas, algo estranho ocorreu no domingo. O grupo de dez partidos fisiológicos (Progressistas, PSD, PL, PTB, Republicanos, PSC, Solidariedade, Avante, Patriota e Pros) que melhor expressa o esvaziamento da política foi o maior vitorioso. O PSD, de Gilberto Kassab, passou de 8,1 para 10,6 milhões de votos. O PP, que já foi comandado por Paulo Maluf, de 5,7 para 7,5 milhões. O Republicanos, de 3,9 milhões para 5,1 milhões.

Embora não integrem mais o Centrão oficialmente, outros partidos conservadores deram-se bem. Destaca-se entre eles o DEM, que passou de 5,1 para 8,3 milhões votos. E embora tenham perdido apoio, o MDB, com 10,9 milhões e o PSDB, como 10,7 milhões, mantiveram-se como partidos mais sufragados. Todos eles demonstraram, há apenas dois anos, incapacidade completa de conquistar o eleitorado. Os tucanos, por exemplo, que começaram a última disputa eleitoral (em que concorreram com Geraldo Alckmin) com mais recursos, mais tempo de TV e mais apoio empresarial que qualquer outro partido, terminaram com menos de 5% dos votos. Por que esta mudança, agora?

É cedo para uma avaliação definitiva. Mas vão duas hipóteses. A mais importante: ao declínio do bolsonarismo não corresponderam uma esquerda ou centro-esquerda capazes de apresentar um projeto de país. Capturados pelas institucionalidade e pelo cálculo eleitoral primário, os chamados “partidos progressistas” perderam há muito a capacidade de enxergar o país e, ainda mais, de formular alternativas. Nestas eleições foram incapazes, além disso, até mesmo de costurar alianças entre si mesmos. O caso do Rio é emblemático e seria também o de São Paulo, não fosse a súbita arrancada de Boulos, que será tratada a seguir.

Quem vive voltado para o passado dificilmente consegue superar seus rancores. Nos últimos dois anos, Lula e Ciro Gomes por certo perderam muito mais tempo remoendo suas diferenças sobre as causas do desastre de 2018 que pensando em meios de mobilizar a sociedade para afastar o pesadelo em que estamos mergulhados.

Por isso, o Centrão e seus iguais triunfaram. Tiraram proveito também, é claro, do caráter tacanho das eleições municipais, quando não há fatores que as politizem nacionalmente (como ocorreu, em 1988 e 1992 por exemplo). Sem que esteja em debate uma visão de país, predomina nos interiores – mas também nas relações de trocas de favor que os candidatos a prefeito e vereador estabelecem com seus exércitos de “cabos eleitorais”, nas capitais – a lógica dos pequenos poderes.

Se ganharmos nesse distrito, eu serei o subprefeito, e você nomeará o chefe dos fiscais.

Preciso de dinheiro, para que a gente mantenha a prefeitura e renove seu contrato de coleta de lixo.

O bolsonarismo duro, que fingia confrontar o sistema político, refluiu. A esquerda não preencheu o espaço. Que poderia triunfar, em plano nacional, além do poder dos caciques locais?

3. A emergência de uma esquerda pós-Nova República

A eleição de Guilherme Boulos é certamente o fenômeno singular mais destacado das eleições de 2020. Mas que levou o candidato do PSOL a passar dos minguados 1,21%, que obteve nas eleições presidenciais em São Paulo, há apenas dois anos (no plano nacional, ele não chegou nem à metade disso, perdendo até de candidatos folclóricos, como o Cabo Daciolo), aos 20,24% de agora – quase dezessete vezes mais? Que isso projeta, para as próximas disputas eleitorais no Brasil?

A hipótese, aqui, é mais ousada. É possível que esteja começando a se configurar, no Brasil, uma nova esquerda. Ela é pós-Nova República – portanto, também, pós-hegemonia do PT. Sua expressão principal, nas eleições de domingo, é Boulos. Mas ela se expressa também em fenômenos pouco previsíveis, há poucos meses. Edmilson Rodrigues, o urbanista que quer devolver a Belém o rio Guamá-Amazonas, sequestrado pelas elites, teve 34,22% dos votos em Belém (mais de onze pontos acima do segundo colocado). Em Recife, estão no segundo turno dois candidatos muito à esquerda do cenário político brasileiro (João Campos e Marília Arraes). Em Fortaleza, o favoritismo inicial do capitão Wagner, candidato de Bolsonaro, foi vencido no primeiro turno por Sarto Nogueira (PDT) e deverá ser confirmado na eleição final. Em Aracaju, que parece esquecida pela mídia tradicional e mesmo pelas publicações alternativas, Edvaldo Nogueira (um marxista que faz um governo popular e concorre à reeleição pelo PDT) obteve 44,67% no domingo. Em Vitória, o ex-prefeito João Coser (PT) irá à segunda volta depois de obter 22%. Em Porto Alegre, Manuela D’Ávila fará o mesmo, a partir de um patamar superior: 29%.

Em nenhuma destas sete capitais a vitória da esquerda é certa. Mas, em seu conjunto, há fenômenos novos. A esquerda já não surge como fantasma melancólico do lulismo – e sim como alternativa a um capitalismo em crise, num país recolonizado. Boulos, cuja campanha está se transformando num novo paradigma, é o grande exemplo. Ações extremamente criativas na internet, articuladas por uma rede de colaboradores voluntários e sempre confrontando os truques baixos das fake news, conseguiram captar e transmitir a figura de um personagem político transformado. Ele dribla a polarização despolitizante que marcou a esquerda no período de preparação e execução do golpe de 2016. Ele sabe que o futuro não está em regressar a um projeto (o lulismo) que chegou a seu limite e não foi capaz de dar o salto adiante.

4. O caminho da pluralidade inovadora

Saudar a emergência de uma nova esquerda não significa, é óbvio, jogar no lixo o passado. É preciso operar uma transição. Boulos e Manuela, por exemplo, expressam o novo. Outros fenômenos fazem o mesmo. Curitiba, Vitória e Belém elegeram, pela primeira vez, candidatas negras. Em Aracaju, Linda Brasil é a primeira transexual eleita – e também a mais votada para a Câmara. Mas tudo isso ainda é pouco. O gráfico abaixo mostra: mesmo com todas as mudanças gente como Boulos e o PSOL ainda representa, materialmente, pouco. O PT caiu (6,8 milhões de votos) a pouco mais de um sexto do consórcio MDB+PSDB+PSD+DEM+PP (46,5 milhões). O PDT tem ainda menos: 5,3 milhões. Apesar disso, estes dois partidos têm 3,5 vezes mais apoio popular que o PSOL (o PT) e 3,13 vezes mais (o PDT).

Que fazer, diante deste cenário heterogêneo e contraditório? Negar a necessidade de uma transição ao pós-lulismo? Pensar, ao contrário, que ela pode ser feita desprezando a experiência anterior?

As duas alternativas parecem irrealistas e pouco producentes. O primeiro turno das eleições de 2020 sugere outro caminho. Ele indica a chance de uma esquerda plural. Nela, o PT abandonaria sua conhecida pretensão hegemonista. Mas a enorme experiência petista e lulista no diálogo com as maiorias seria aproveitada, valorizada e incorporada… Surgiria uma construção de alternativas em que o desenho que vigora há ao menos 30 anos – a centralidade absoluta do PT – seria substituído por uma Esquerda Plural. Nela, teriam voz não apenas os partidos, mas a vasta tradição brasileira de movimentos sociais autônomos.

Será possível?