Quanto mais se publica sobre este novo desastre, mais se esconde o essencial: o colapso do clima pode ser evitado; basta nos livrarmos do sistema que o produz. Para que isso permaneça ofuscado, os noticiários nos inundam de banalidades

por Daniel Lemos Jeziorny, em Outras Palavras

Vamos colocar tudo na mesa já de saída,

sem meias palavras.

No que diz respeito à crise climática,

sim, chegou a hora de entrarmos em pânico.

(Raymond Pierrehumbert, 2018)

As palavras da epígrafe acima foram originalmente redigidas por um professor de física da Universidade de Oxford, nos EUA, principal autor do relatório do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC) de 2018. Desafortunadamente, não se trata de mero recurso retórico para chamar a atenção para um problema que muitos julgam – ou julgavam – apenas lateral. A humanidade se depara com uma ameaça real, concreta, que talvez pela primeira vez a coloque diante de uma encruzilhada na qual não possa garantir que o futuro será melhor que o presente. A despeito da recalcitrância de teorias conspiratórias e dos escusos interesses de grupos econômicos e negacionistas, há muito a ciência alerta ao agravamento das variáveis que influenciam o aquecimento global, tais como a emissão de gases de efeito estufa, a diminuição da permafrost, a acidificação dos oceanos e o desmatamento de florestas e outros biomas ao redor do planeta. A verdade é que, quanto ao devir da civilização humana no Sistema Terra, projeções de coletivos científicos são cada vez mais sombrias.

Poucos meses após a passagem de um ciclone extratropical que trouxe devastação, prejuízos materiais incalculáveis e mortes ao Rio Grande do Sul, enchentes ainda maiores voltam a castigar a população do estado. Em praticamente todos os telejornais, comentaristas e especialistas afirmam que é necessário se acostumar com um drama que não é exclusivo dos riograndenses, mas experimentado por cada vez mais pessoas ao redor do planeta. Diz-se que é o “novo normal” do mundo em que vivemos, um processo irreversível, resultante das mudanças climáticas em curso. Ao que parece – talvez não pelo caminho mais difícil, mas certamente pelo mais doloroso – depois de muito tempo tentando-se tapar o sol com a peneira do negacionismo, a emergência climática passa a preocupar formadores de opinião pública no Brasil. Mas não apenas estes, haja vista que, além das pessoas que tiveram suas vidas devastadas pelas tragédias climáticas, o tema consterna as que conseguem sentir alguma empatia pela dor alheia ou simplesmente guardam um mínimo de bom senso diante dos fatos.

Contudo, há uma pergunta que parece se evitar a qualquer custo a resposta, a saber: quais as causas de fundo dessa emergência climática que traz prejuízos, desesperança e sofrimento em grande escala? Seguramente muitos responderiam que a causa, em si, é o aquecimento global. É sem dúvida uma resposta atenta ao movimento da realidade concreta tal como a percebemos ou sentimos na carne; mas tampouco alcança a raiz do problema. Afinal de contas, secas cada vez mais longas, enchentes cada vez mais frequentes, ciclones cada vez mais recorrentes, além de acidificação de oceanos e acúmulo de gases de efeito estufa são menos causa do que efeitos do alargamento daquilo que se entende por falha metabólica – ou seja, expressões concretas da disjunção crescente entre o modo de produção e o Sistema Terra. Embora aparentemente rebuscado, esse raciocínio não é difícil de se apreender, especialmente quando se tem em conta que o modo de produção capitalista é um sistema que não se desenvolve no vácuo, mas através do tempo-espaço que reordena em função da lógica do capital. E esta lógica é expansiva e acelerante, visto que comandada pela acumulação capitalista e busca do lucro, em condições de concorrência mercantil. O ato de explorar um espaço finito – como a Terra – a partir de um sistema cada vez mais expansivo choca-se com um limite biofísico; daí as secas, as inundações, os ciclones cada vez mais recorrentes… Como se vê, no fundo, a resposta é outra.

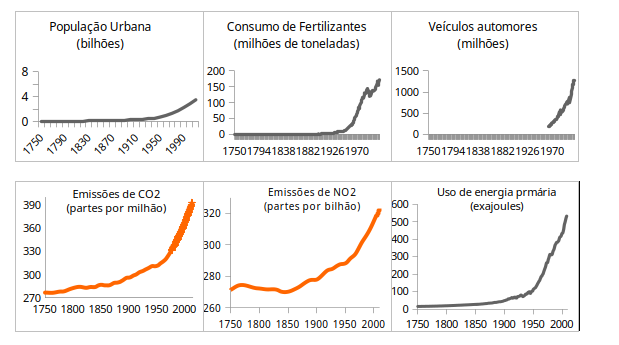

Note-se, por exemplo, o que tem ocorrido desde a década de 1950. As transformações transformações socioeconômicas aceleram-se de forma estonteante. No entanto, no que toca ao metabolismo humanidade/natureza, esse mundo que ganhou impulso com os 30 anos gloriosos do capitalismo e hoje se concretiza repleto de sofisticadas máquinas e inteligência artificial traz consigo implicações preocupantes. Os gráficos abaixo ilustram algumas manifestações concretas da tendência acelerante do sistema capitalista, que ganharam impulso substantivo a partir dos anos 1950 – em consonância com a própria escala sistêmica.

É verdade que o século XX produziu uma explosão demográfica sem precedentes, em especial a partir dos anos 1950. De 3 bilhões, chegamos a cerca de 7 bilhões de seres humanos em meio século, em sua maioria nos espaços urbanos, o que contribui ainda mais à fratura metabólica em curso e implica numa utilização cada vez maior de fertilizantes. Em 1950, a utilização destes era menor que 10 milhões de toneladas; mas ela salta para 200 milhões de toneladas ainda nos anos 2000. O número de veículos automotores também explode nesse meio século: de aproximadamente 200 milhões em 1950, chega-se a cerca de 1 bilhão e 500 milhões em 2000. Nessa toada, conforme ilustram as figuras acima, exacerbam-se também as emissões de CO² e de NO², gases que provocam o efeito estufa.

A grande aceleração das atividades antrópicas ajuda a compreender que a humanidade tornou-se uma força geológica em escala planetária, especialmente a partir de 1950. Do pós-Segunda Guerra até meados dos anos 1970, o sistema capitalista experimentou seus melhores resultados. Quiçá ameaçado pela possibilidade concreta de um modelo alternativo, o sistema capitalista foi impulsionado pela ação decisiva dos Estados, que conformaram, através de pactos tripartites (patronato, sindicatos e governos), os arranjos sociais-democratas de repasses de ganhos de produtividade aos salários e, com isso, garantias de renda, demanda e massas de lucro crescentes. Arranjo que estimulava os investimentos produtivos e o emprego através de um modelo de produção e circulação em massa de mercadorias, que, em conjunto com a reconstrução do aparato produtivo na Europa no pós-Segunda Guerra, engendrou um círculo virtuoso de três décadas de crescimento econômico acelerado, com alguma distribuição de renda nas principais economias. Mesmo que essa etapa do capitalismo tenha sido interrompida com “a virada conservadora” dos anos 1980, essa interrupção não foi acompanhada de uma reversão utilização maciça de combustíveis fósseis e degradação ecossistêmica.

Nessa linha, tragédias como a que estraçalha agora a vida de milhares de gaúchos e gaúchas são menos provocados pela “mãe natureza” e muito mais pela inconsequência de seres humanos que não renunciam a uma espécie de “American Way of Life” e à busca por massas de lucro cada vez maiores em atividades típicas do neoextrativismo — mesmo quando estas acarretam agressões irresponsáveis à natureza. Logo, para não seguirmos a tapar o sol com a peneira, é necessário não escamotear a verdadeira raiz do problema: na sociedade de produção e circulação de mercadorias – ou melhor, no capitalismo – a mola mestra da capacidade humana de transformar a natureza é a acumulação de capital, é ela que está no centro de nosso sistema de reprodução material. E isto significa que o processo pelo qual se obtêm os meios de subsistência e de reprodução da sociedade não é pura e simplesmente um processo produtivo, mas é também – e primordialmente – um processo capitalista. Isto é, um processo de valorização de uma determinada quantidade de valor que é posta em circulação para retornar acrescida ao ponto de onde partiu. O que remete a outro ponto fundamental à compreensão da dinâmica de nossa relação metabólica com a natureza: a aceleração. O sistema não é apenas expansível, ele também é acelerante. Na medida em que a acumulação de capital é a sua mola mestra, e ao passo que capitais que giram mais rapidamente tendem a valorizar-se mais e/ou mais velozmente do que aqueles que não o fazem, a própria concorrência intercapitalista conduz uma corrida pela introdução de inovações que reduzam o tempo de rotação dos capitais. No que toca a reprodução material do sistema, este movimento se consubstancia em tecnologias capazes de produzir mercadorias em períodos produtivos cada vez mais curtos. No entanto, como geralmente estas mercadorias possuem menor valor unitário em vista dos ganhos de produtividade do trabalho, a manutenção de grandes massas de lucro requer volumes cada vez maiores de produção, comercialização e consumo. Dessa forma, as lógicas crescente e acelerante do sistema tendem a se retroalimentar. Quanto maior a escala, maior a necessidade de aceleração – e maiores as repercussões negativas sobre os ecossistemas, que perdem sua capacidade de oferecer serviços ecossistêmicos essenciais, como o de regulação do clima.

Conforme aponta Luiz Marques, no intervalo de tempo de duas gerações – ou o tempo de uma única vida – a humanidade se tornou uma força geológica em escala planetária [daí a ideia de Antropoceno]. Basta ver que entre 1900 e 1930 a taxa média de elevação do nível do mar era de 0,6 mm por ano, que entre 2014 e 2017 essa taxa foi de 5mm por ano, mas que entre os anos de 2018 e 2019 a elevação foi de 6,1mm. Em apenas um século, a elevação do nível do mar decuplicou. E as projeções são de que, em 2040, as inundações que ocorrem em zonas costeiras uma vez por século podem ocorrer anualmente. Se hoje medimos a elevação do nível do mar em milímetros por ano, apenas pelo degelo da Antártida o nível dos oceanos pode subir dezenas de centímetros ainda neste século.

Evitar novas tragédias como a que se atravessa hoje no Rio Grande do Sul passa pelo reconhecimento das contradições da dinâmica da acumulação com as condições naturais de produção, ou seja, da lógica expansiva e acelerante da acumulação que não consegue harmonizar-se com a lógica da biosfera, um sistema de ecossistemas com funcionamento próprio e com dinâmica que não é nem crescente nem acelerante. De maneira geral, a acumulação capitalista tende a trazer sérios problemas na relação humanidade/natureza sempre que a velocidade de consumo de matéria e energia supera a velocidade de regeneração do sistema natural. Mas também quando a escala de dejetos da produção ultrapassa a capacidade que os diferentes ecossistemas possuem de assimilá-los. Estas são, a rigor, as principais vias pelas quais um sistema ecológico pode rumar à desorganização de sua estrutura e, com isto, ter sua mecânica alterada e/ou comprometida em virtude de ações humanas. É neste quadro que se costuma falar em metabolismo ecossistêmico, ou seja, no funcionamento próprio de um determinado ecossistema. É a interação dos elementos que compõem sua estrutura que resulta numa série de funções ecossistêmicas, tais como o sequestro de carbono da atmosfera e as regulações do clima e do ciclo da água.

Por isso, encontrar um caminho que nos afaste de tragédias ambientais exige reconhecer o óbvio: o ser humano não é senhor da natureza, mas parte desta; a Terra não é mera fonte de recursos naturais, mas uma rede de ecossistemas da qual depende o bom funcionamento da própria vida humana. Urge, mais do que nunca, assumir que catástrofes climáticas não são meros acidentes ou obstáculos de percurso, que não há saída tecnológica possível à emergência ecológica – a menos que se abandone o rumo que tomou a civilização humana, embalada por uma superacumulação de capital que se tornou um fim em si mesma e construiu o cenário trágico vivido em diversas porções do planeta – a exemplo do Rio Grande do Sul.

Se a degradação ambiental compromete o fornecimento de serviços ecossistêmicos indispensáveis aos seres humanos, a prevenção de futuras tragédias climáticas implica um corte na raiz do problema – ou seja, acabar com o totalitarismo do sistema que consome substrato material da vida. É possível que ainda haja tempo suficiente para se puxar o freio de emergência, antes que a fratura no metabolismo humanidade/natureza transforme a biosfera num ralo a sugar a espécie humana. O que de fato precisa ser discutido, então, não são meras soluções técnicas, ferramentas que arredem obstáculos de um rumo supostamente natural e inescapável, mas uma forma de se cambiar este rumo, de se construir um modelo civilizacional em que a vida esteja à frente da acumulação, não o contrário.

É nesse sentido que autores como John Bellamy Foster criticam a irrealidade e a irresponsabilidade de muitas das análises desenvolvidas no âmbito do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC). Os modelos que empregam têm o crescimento econômico como pedra angular; logo, a acumulação de capital tal qual santa no altar. Tais análises rebaixam sistematicamente a escala das transformações sociais necessárias e apostam todas as fichas no mesmo mecanismo que conduziu à emergência ecológica – ou seja, o mercado. Assim, ainda que possam acertar no diagnóstico (de que o crescimento econômico acelerado deixou de ser garantia contra as inseguranças do futuro, para se tornar a própria fonte destas inseguranças), tais análises se equivocam nas receitas prescritas, pois passam longe da raiz do problema.

Infelizmente, isto pouco surpreende, pois, como o próprio Foster reconhece, a abordagem do IPCC é ditada em grande medida pela política econômica hegemônica, orientada pelas necessidades de acumulação de grandes corporações transnacionais. Estas – como há muito alertou Milton Santos – tornaram-se o centro frouxo de um mundo desigual, em que a fábula da globalização da economia esconde a triste face do imperialismo. Uma massa gigantesca de recursos é movimentada para fabricar armas e guerras. Mata-se tranquilamente em nome da pilhagem das riquezas de povos que teimam em funcionar com outra lógica – ou de uma superacumulação ensandecida que provoca devastação ecossistêmica.

No exato momento em escrevo, mais de meio milhão de gaúchas e gaúchos são afetados por outra manifestação da falha metabólica em curso. Milhares dessas pessoas não têm a mínima ideia de para onde ir, depois de terem seu lares arrastados ou arrasados por mais uma enchente. Tragicamente, a situação não é muito diferente da que atravessam os milhões de refugiados ambientais em todo o mundo, pessoas que foram forçadas a deixar seus lugares em função de secas, inundações e outras expressões dessa mesma falha metabólica que marca a emergência climática que atravessamos. Para essas pessoas, o sistema calcado na superacumulação não vai desabar em sua relação com a natureza – pois já desabou. Não fechar os olhos a essa realidade é condição indispensável para vislumbrar uma saída do labirinto em que nos encontramos em nossa relação metabólica com a natureza da qual fazemos parte. Um labirinto repleto de tragédias ambientais e guerras, mas não menos por uma concentração material na qual o 1% mais rico da população se locupleta de uma riqueza seis vezes maior do que a de 90% das pessoas do mundo. Um labirinto civilizacional no qual cerca de 46% das pessoas vivem sem acesso a saneamento básico e dois bilhões (23% da população mundial) não dispõem de aceso a água potável. Um labirinto onde os seres humanos não se reconhecem a si mesmos como semelhantes, como partes da natureza e tampouco como integrantes de uma única força capaz de transformar a natureza e a si mesmos nessa transformação. Um labirinto em que a apropriação privada da riqueza coletiva brutaliza, consome energia vital e afasta o ser humano de sua essência, ao matar na raiz a sua criatividade. Um labirinto onde o Minotauro da fome se alimenta do sacrifício de uma vida humana a cada quatro segundos, e onde os que conseguem sobreviver – e não mais do que isso – acreditam que as máquinas que aceleram a acumulação e a devastação ambiental são responsáveis pela riqueza produzida, mas não pela sucção de vida.

Para todos os efeitos, permito-me resgatar uma ideia do filósofo inglês Terry Eagleton, para quem a ideologia é igual a mau hálito – todos têm, mas só incomoda o alheio. Pois, somente com muito mau hálito, ou seja, com muita ideologia, é possível ver como a desenvolvida forma de sociedade humana um labirinto civilizacional que provoca tamanha aflição – ou drama.

Referências

DAILY H. Toward some operational principles of sustainable development, Ecological Economics, v.2, 1990, pp. 1-6.

EAGLETON, T. Ideologia: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 2019

MARQUES, L. O decênio decisivo: proposta para uma política da sobrevivência. São Paulo: Elefante, 2023

JEZIORNY, D. L. “Metabolismo social e pandemias: alternativas ao vírus do crescimento autofágico” pp. 407-428 in Fressato, S. B. & Novoa, J. Soou ao alarme: a crise do capitalismo para além da pandemia. São Paulo: Perspectiva, 2020.

STEFFEN, Will; BROADGATE, Wendy; DEUTSCH, Lisa; GAFFNEY, Owen; LUDWIG, Cornelia. The Trajectory of the Anthropocene: the Great Acceleration. In: The Anthropocene Review, jan. 2014.