Professor considera Bolsonaro como aglutinador de pontos que a transição democrática não resolveu, mantendo vivos os ‘fantasmas da ditadura’. Por isso, seu projeto é levar a cabo o que os militares não conseguiram, capitaneando forças políticas que querem tirar proveito da situação

Por: João Vitor Santos, em IHU On-Line

Desde que essas terras receberam o primeiro europeu e se tornaram uma colônia do império extramarítimo lusitano, foram se forjando modos de viver baseados na expropriação, repressão e desigualdade, insuflando um sentimento despótico que gera uma política de morte. Mas é no período de ditadura civil-militar, entre 1945 e 1985 (ou 1988 como defendem alguns), que essas forças dão as caras. É por isso que o professor José María Gómez diz que no Brasil sempre houve esses sentimentos, mas que no período da repressão se materializam. Para ele, é nesse contexto que se compreende o que é e o que representa a figura de Jair Messias Bolsonaro. “Bolsonaro é a expressão de algo que sempre esteve aí, é ideologicamente a expressão dos grupos dos porões da ditadura militar”, pontua, na entrevista concedida via Zoom ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

Essa concepção do professor culmina na sua tese de que “ele pode desaparecer politicamente, mas o bolsonarismo vai conseguir permanecer, porque já entrou, cresceu e está aí, apesar de todas as crises que estamos padecendo”. “Bolsonaro não se explica por Bolsonaro; se explica por sua inscrição nos processos históricos do Brasil, onde a ditadura é, certamente, uma experiência decisiva”, observa.

Assim, Gómez entende que Bolsonaro tem a missão de levar adiante o projeto de destruição de país, uma forma de frear e acabar com o que ficou acordado lá em 1988, quando da promulgação da Constituição Federal e toda a ideia de ‘transição democrática pacífica’. É como se, nesse processo, não tivéssemos enfrentado todos os nossos fantasmas soltos durante a ditadura e eles seguiram pelas sombras, voltando à luz agora. “O mais paradoxal é que no momento – por volta de 2013, 2014 – em que parecia, do ponto de vista das políticas de Estado, haver um desejo de reparações, verdade e memória, não havia mudado nada em termos de justiça, pois estava bloqueada por meio da Lei da Anistia”, chama atenção.

Por isso, Gómez compreende que os acordos do fim da ditadura e as tentativas de revisitar a História e fazer realmente a memória desses anos de chumbo são tomados como afronta. Enquanto isso, Bolsonaro vai emergindo na cena política como um personagem anedótico dentro dos quartéis, mas, no momento em que essas forças, especialmente militares, se veem mais ameaçadas, ele surge justamente como o sujeito que, sem qualquer pudor, é capaz de realizar o projeto destituinte. “Estava pensando em como nós, até 2017, subestimamos completamente a possibilidade eleitoral de Bolsonaro: pensávamos que ele estava ocupando uma faixa da extrema direita e jamais conseguiria dar o ‘pulo’ para alargar a sua base”, reconhece o professor, ao lembrar do momento histórico que permite a Bolsonaro galgar apoios de diferentes fardas e mesmo não fardados.

Tudo isso nos leva ao momento ímpar na História do Brasil hoje, uma encruzilhada que significa seguir com essa destruição do Estado como conhecemos ou parar esse rolo compressor. “Então, se ganhar a eleição [em 2022], vai ser uma situação extremamente grave porque, como aconteceu em outros países – a Hungria é um exemplo claro –, com um componente mais grave aqui porque há a questão militar, ninguém mais vai pará-lo”, projeta Gómez. “Se não ganhar – olhando um pouco o que aconteceu no assalto ao Capitólio, nos Estados Unidos –, ele já anunciou que obviamente não vai aceitar perder e aí, sim, todos os mecanismos que ele tem serão mobilizados”, conclui.

Gómez é enfático ao defender que “estamos em uma situação em que o impeachment tem que ser um imperativo, dado que isso não vai parar e vai corroendo todos os mecanismos de controle”. Mas ressalta que é importante não se esquecer que Bolsonaro tem domínio sobre o Centrão, a potente classe política que domina o Congresso. Para o professor, esse grupo que compõe qualquer coalizão para se safar só pode romper com o presidente se sentir a intensidade e a força das ruas. “O Centrão só vai abandonar o osso quando perceber que a coisa já está cozida. E até lá ele vai aproveitar o máximo que puder, como, aliás, está aproveitando”, resume.

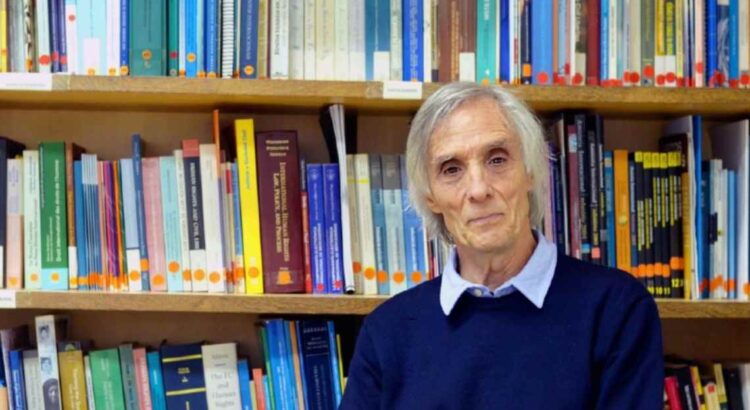

José María Gómez é argentino, chegou ao Brasil no final da década de 1980 e acompanhou todo o processo da Lei da Anistia e a chamada “conciliação transitória” do regime militar. Realizou pós-doutorado em Direito no Centre de Recherches en Droits Fondametaux, na Université Paris X Nanterre, na França, e em Ciência Política no Centro de Estudios de Estado y Sociedad, em Buenos Aires, na Argentina. Ainda possui doutorado em Ciências Políticas e Sociais pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, e mestrado em Ciências Políticas e Sociais pela mesma instituição.

É graduado em Direito pela Universidad Católica de Córdoba, na Argentina e, atualmente, é professor Associado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, ainda tendo sido professor titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Recentemente, contribuiu com Cruzando a Linha, publicação do Coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação, realizado em parceria com uma equipe de pesquisa sobre Memória, Verdade e Justiça do Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Como o senhor tem acompanhado a conjuntura política, especialmente o que tem acontecido nesses últimos dias?

José María Gómez – Desde que o governo se instalou, as crises são permanentes, são episódios que vão pautando uma dinâmica enlouquecedora. Se olharmos para trás, nesses dois anos e meio veremos que são crises atrás de crises, porque é uma estratégia de crise permanente que está animando o próprio governo. Mas essa crise de agora se coloca com elementos que me parecem extremamente importantes e novos. Isso na medida em que se pode colocar não apenas a questão que mais fragiliza o governo hoje, que é justamente essa espécie de desgoverno no tratamento da política sanitária da pandemia, mas também com essa reviravolta em torno do próprio trabalho da CPI da Pandemia e sua busca por encontrar essa pontinha de corrupção que seria um elemento importante para desmascarar algo que é óbvio, mas que ainda é levantado por Bolsonaro e seu governo de que não estão sendo atingidos pela corrupção. Aliás, o que é uma barbaridade, porque todos os indícios, a começar pela própria família e distintos ministros, estão mostrando que isso é apenas uma cortina de fumaça.

Ao mesmo tempo, pensar que isso abre caminho para o impeachment é ilusório, até porque depende de muitos passos, a começar com o que vai fazer o procurador-geral da República [Roberto Gurgel], que já escolheu colocar tudo em banho frio. Isso até pelo próprio interesse a respeito do que vai acontecer com ele mesmo, se vai ser reconduzido ou se vai ser o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal – STF. Agora, tudo vai depender de como e quando os avanços na busca por indícios vão se acomodar ou se articular cada vez mais com o imperativo das mobilizações. Mesmo que o quadro da pandemia coloque em risco qualquer aglomeração, é óbvio que sem as ruas, que já foram tomadas há cinco anos pela direita e extrema direita, nada poderá avançar.

Há todo um debate sobre se é conveniente que Bolsonaro seja impedido, porque então viria o vice-presidente, o que não é garantia nenhuma de que a coisa possa avançar de uma forma melhor. E há outros que veem essa escalada de Bolsonaro, o que me parece óbvio por todos os indicadores, como uma aposta dele para ganhar a eleição em 2022. E, mesmo perdendo, vai fazer de tudo para contestar os resultados e precipitar esse projeto antidemocrático e de golpe que ele anima desde o seu primeiro dia.

Então, se ganhar a eleição, vai ser uma situação extremamente grave porque, como aconteceu em outros países – a Hungria é um exemplo claro –, com um componente mais grave aqui porque há a questão militar, vai ser como um rolo compressor, ninguém mais vai pará-lo. Até porque ele está destruindo todos os mecanismos de controle. E, se não ganhar – olhando um pouco o que aconteceu no assalto ao Capitólio, nos Estados Unidos –, ele já anunciou que obviamente não vai aceitar perder e aí, sim, todos os mecanismos que ele tem serão mobilizados.

Impeachment como imperativo

Estamos em uma situação em que o impeachment tem que ser um imperativo, dado que isso não vai parar e vai corroendo todos os mecanismos de controle. Por isso a mobilização é um elemento central a tudo isso, inclusive é importante que desloque mais gente num arco político muito mais amplo, que não sejam apenas os grupos mais de esquerda. Acho, também, que ele ainda tem o controle do Congresso e o Centrão só vai abandonar o osso quando perceber que a coisa já está cozida. E até lá ele vai aproveitar o máximo que puder, como, aliás, está aproveitando.

IHU On-Line – O senhor então, está acreditando no poder de mobilização das ruas e defende as mobilizações desse final de semana?

José María Gómez – Sim, eu acho que é essencial.

IHU On-Line – E com essa mobilização, se for grande e massiva como o senhor coloca que deveria ser, o Centrão “aceita esse cozido” e faz avançar o processo de impedimento de Bolsonaro?

José María Gómez – Sim, porque eles são pragmáticos. Não podemos esquecer que eles têm esse pragmatismo que lhes permite atravessar as décadas e estar sempre em qualquer coalizão. Porém, acontece que Bolsonaro não é qualquer um, é um projeto antidemocrático explícito. Isso é uma questão que coloca tudo em risco, pois é um projeto de destruição, não de construção, não se tem um projeto de país. Esse é um projeto destrutivo e é a sua primeira missão.

E vem sendo assim em todas as áreas, não sobra uma. Veja a educação, cultura, meio ambiente, direitos humanos, toda a questão destituinte de direitos trabalhistas e sociais, enfim, é um escárnio permanente e não há área que se salve desse projeto extremamente reacionário e que tem esse primeiro momento destrutivo. Por isso não há gestão de governo, é uma estratégia de desgoverno. O tempo passa muito rápido, porque embora até 2022 falte bastante tempo, estamos num quadro de crises permanentes, múltiplas e simultâneas. Veja a questão econômica e social. Aliás, a questão social é terrível, há um aprofundamento de desigualdades, de exclusões, de fome, de coisas que já parecíamos ter resolvido há bastante tempo e que agora estão todas aí.

E a recuperação, se existe uma, vai ser muito fraca. Mas Bolsonaro vai apostar nessa recuperação, vai também apostar, paradoxalmente, nos efeitos da vacinação ao longo de todo este ano e certamente aposta que a CPI, nesse momento, não avance muito e não crie uma dinâmica política que o obrigue a estar constantemente na defensiva. A mobilização, aí, é sempre um fator fundamental, e foi assim nas duas situações de impeachment no Brasil. E isso é decisivo porque Bolsonaro está controlando o Congresso, com os dois presidentes, do Senado e da Câmara; isso não é qualquer elemento secundário.

Os militares

O problema não acaba aí, pois o problema fundamental continua sendo os militares, pois eles voltaram com Bolsonaro. Tinham já voltado com Michel Temer, mas com Bolsonaro há uma articulação explícita desde antes da campanha. Essa crise do mês de março e esse último episódio do Eduardo Pazuello com o comando do Exército significa um quadro muito incerto e é, sem dúvida, um problema estrutural dos militares no poder.

Claro que há uma base de apoio diversificada, construída desde muito tempo atrás, e isso é o que muitas vezes a gente não via. Mas, sim, essa base foi construída desde que Bolsonaro decidiu se lançar, já em 2014, à presidência, algo que parecia um delírio. E sua primeira campanha iniciou onde? Na Academia das Agulhas Negras, no estado do Rio de Janeiro, e desde então a mantém o tempo todo.

IHU On-Line – O senhor nos afirmou que Bolsonaro é um projeto de destruição de país. Que projeto é esse, onde ele começa e por quê?

José María Gómez – Há todo um lado que ele se encarregou de encarnar, simbolizar e anunciar explicitamente ao longo de toda a sua vida política, mas que foi afunilando justamente a partir de 2011, 2012, para se precipitar em 2014 na explícita campanha para presidência. Ele tem declarações feitas, inclusive muito fortes, em 2014, em que se anuncia como a cara da nova direita que o país precisa. A partir daí, justamente, vai enunciando os objetivos de desmontagem, tudo o que tem que ser freado e desmontado a partir do que para ele eram os avanços que ocorreram em nome do comunismo, da guerra cultural, de tudo que faz parte de seu linguajar e estava encarnado e explicitado em todo o processo político, sobretudo depois de 1988.

A chamada normalização democrática, para ele, nunca foi algo sobre o qual se aceitava a regra do jogo. Desde o início, ele explicita que não é via Congresso, que isso não serve para nada, e o único que pode avançar é aquele que provoca uma ruptura fundamental na regra do jogo para desmontar os perigos que estão em todos os planos.

E, assim, ele já se articula desde 2014, e se percebe essa articulação muita clara no escárnio que foi o seu voto no impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando ele, em quatro linhas, revela tudo ao evocar a ditadura, com o torturador-mor Ustra, ao mesmo tempo reivindica [Duque de] Caxias e as Forças Armadas, invoca a Deus e estabelece a intencionalidade de avançar no seu projeto político presidencial.

Além disso, já vai acordando e levantando alianças com o agronegócio e, cada vez mais, com os neopentecostais e vai encontrando toda sua base de apoio, além daquela que já era incondicional desde 1986 e 1987, quando ele se revela reivindicando aumento de soldo, de salários dos soldados, uma reação das baixas patentes contra a cúpula oficial e, depois, em 1987, com a tentativa de atentado, para chamar a atenção.

Daquele período para frente, toda a sua carreira política é feita anunciando os seus valores mais reacionários e, ao mesmo tempo, invocando permanentemente a necessidade de golpear as instituições democráticas. Se observarmos como foi se articulando a sua base social específica, que é eminentemente corporativa desde o início – ele se representa e é representado como portador das baixas patentes do exército –, veremos que, pouco a pouco, essa base se alarga e se amplia para a polícia militar, os bombeiros e todo o círculo vinculado às Forças Armadas e forças de segurança. Essa é a sua base eleitoral fundamental até 2014, quando ele é o candidato a deputado federal mais votado do Rio de Janeiro.

Capitalizando apoios

É claro que, mais a frente, ele vai se articular com o mercado, com o apoio do capital financeiro, e vai encontrar todos aqueles que, com a Lava Jato, levantavam as bandeiras da luta contra a corrupção – logo ele e sua família. É fantástico porque a conjuntura parece apagar tudo que ele foi anunciando e representando ao longo do tempo. Então, é uma situação muito forte, em que percebemos como ele vai articulando seus apoios e, depois, a própria conjuntura eleitoral de 2018 foi um episódio decisivo. Esse período está muito fresco para nós.

Subestimando Bolsonaro

Estava pensando em como nós, até 2017, subestimamos completamente a possibilidade eleitoral de Bolsonaro: pensávamos que ele estava ocupando uma faixa da extrema direita e jamais conseguiria dar o “pulo” para alargar a sua base. Mas o que descobrimos depois é que foram se articulando componentes essenciais em sua estrutura: o poder militar, que entra com tudo, a volta dos militares à política – os quase sete mil militares que ocupam áreas estratégicas do Estado e da administração estão aí para provar. Trata-se de um projeto político. Não nos enganemos: esses militares não entraram para correr o risco de sair no ano que vem se perderem as eleições. Aí há outras coisas muito mais profundas.

IHU On-Line – Há uma discussão entre os pesquisadores dessa área de que ou Bolsonaro seria parte de um projeto maior dos militares ou ele teria captado os militares, em função da conjuntura, e os trazido para si, começando então a constituir um projeto de poder. Afinal, Bolsonaro é um projeto dos militares ou o contrário?

José María Gómez – Isso coloca em questão a relação entre Bolsonaro e o bolsonarismo. Bolsonaro, sem dúvida, desempenha um papel-chave até o momento em que ele é reconhecido e se atribui o caráter de mito. Tudo o que ele faz até 2010, quando entra nas redes sociais, no Twitter e, depois, a série de itinerários que ele faz pelo país, passeatas e eventos públicos, foi feito antes da campanha. Então, o que está na base do bolsonarismo precede Bolsonaro.

Sem dúvida, Bolsonaro é ideologicamente a expressão dos grupos dos porões da ditadura militar. Isso que se apresenta de maneira absolutamente escandalosa e repugnante, que é sua votação no impeachment da Dilma, expressa tudo que aí está. Mas não dá para subestimá-lo, porque ele também representa muito dessa base; ele é como a encarnação dessa base e, obviamente, ele pode desaparecer politicamente, mas o bolsonarismo vai conseguir permanecer porque já entrou, cresceu e está aí, apesar de todas as crises que estamos padecendo. O que não podemos esquecer é que as condições estão aí.

O próprio Bolsonaro, por outro lado, sempre fez a defesa e a celebração da ditadura, da tortura e sempre questionou por que não mataram mais ao invés de torturarem, porque este era justamente o perigo: terem vencido a guerra, mas não terem concluído o trabalho. Isso foi dito explicitamente ao longo dos anos, inclusive mais recentemente, nos anos 2000. Esse vínculo dele com a ditadura e essa idealização estão pautados. Em seu gabinete, na Câmara, estavam as fotos de todos os presidentes militares, com preferência por [Emílio] Garrastazu Médici. Para ele, o ideal da ditadura foram os anos de 1969 a 1974.

Não é que ele rompa como um outsider. Não, ele expressa tudo isso e começa sua carreira política sendo representante do baixo clero, mas tendo uma base corporativa fundamental, que é a base das Forças Armadas e das forças de segurança, sobretudo as polícias militares, que depois foram agregando a polícia civil e todo esse enorme segmento de segurança privada que há em toda parte.

Neopentecostais

Depois, ele abraçou os neopentecostais. Sabemos que Lula e Dilma tiveram o apoio dos neopentecostais na primeira eleição e tiveram voto majoritário nesse setor. Mas isso, a partir de 2013 e 2014, começa a se desmanchar. E aí entra toda essa questão que, por outro lado, se articula com vetores que não são apenas nacionais, mas internacionais, como a guerra contra as famílias que não seriam monogâmicas, com todos os padrões tradicionais e cristãos.

Isso ganha um impulso novo diante do que seria o que chamam de “o perigo de dissolver a família tradicional” contra as famílias de novas formas e novos tipos, as questões de gênero etc., que são vistas como algo muito fundamental em setores que não são somente o dos neopentecostais, mas também o dos católicos e o dos setores conservadores.

Educação e fatores históricos

A questão da educação também foi colocada como bandeira de defesa – o que depois seria a crítica ao Movimento Escola sem Partido. Então, há uma convergência de condições e fatores históricos do Brasil e que não vêm somente da ditadura, mas vão além, vêm lá de trás, do mito fundador, que funciona para invisibilizar as violências constitutivas das relações sociais, de trabalho, que podem ser remontadas no tempo. Na ditadura, isso ganhou um peso muito forte, até porque 21 anos não é pouca coisa e o Brasil foi muito transformado [depois da ditadura], mas isso [aquela visão de mundo] ficou lá.

Transição democrática e feridas não cicatrizadas

Como a transição da ditadura para a democracia foi feita sem um acerto de contas com os crimes da ditadura, tem aí um elemento que se mantém, que se preserva, até porque a memória militar transmitiu para outras gerações a sua visão do que foi a ditadura. Ela deixou legados de todo tipo, que não são apenas legais, institucionais, administrativos, de imaginário, de prática concreta. As polícias militares que estão aí e são fundamentalmente um recurso decisivo da ditadura, passam a ter novas funções a partir dos estados para, no lugar do inimigo político, do subversivo e do comunista – com todas essas expressões da Guerra Fria e das experiências ditatoriais –, colocar os novos inimigos internos: jovens, negros e pobres das grandes cidades.

Então, em termos de democracia liberal, da Constituição de 1988, começa uma espécie de genocídio sistemático em matéria de segurança pública: um Estado que prende e mata em nome da guerra contra o crime, contra as drogas. Vemos que essa democracia é uma democracia de fragilidades constitutivas desde o início e a ditadura permanece em seus valores, práticas e legados completos. É fundamental entender que há fios diretos desse passado que não passa, porque jamais o Brasil acertou as contas com a ditadura e, quando começou a fazer algo, foi de forma lenta, tardiamente, de maneira assimétrica e truncada, porque a Justiça estava truncada.

Foi uma transição política sem justiça de transição e sem construção de uma memória crítica da ditadura militar. Prevaleceu, no plano hegemônico da memória histórica, aquela visão que encontra, na própria Lei da Anistia e sua interpretação dominante, o dispositivo político, ideológico e jurídico, no qual se foi construindo uma memória hegemônica pública de reconciliação nacional via esquecimento. Depois, quando o Brasil avançou em matéria de comissões de reparação, com os dois mandatos de Fernando Henrique [Cardoso], isso se deu de maneira tímida, apolítica, privatista.

Mais tarde, se avançou muito mais nesta questão, durante o segundo mandato do ex-presidente Lula, quando não apenas houve um trabalho de reparação às vítimas e perseguidos políticos, mas se fez isso com uma perspectiva, limitada e contraditoriamente, de projetar essa situação para a sociedade, avançando em matéria de produção de verdade. Essas comissões tiveram enormes contribuições nos depoimentos das vítimas e culminaram nas três comissões da verdade, entre 2007 e 2014. Esse momento catalisa a oposição mais intransigente das Forças Armadas e dos grupos mais ultraconservadores da sociedade, porque eles entendem que a memória é perigosa e a memória pública, ainda mais. Essa memória era sempre bloqueada pela Lei da Anistia, com a interpretação que domina até hoje no próprio Supremo Tribunal Federal – STF.

Massas enormes de condicionamentos explicam muito do porquê isso que parecia ter ficado para trás, não ficou. O avanço que representava a mobilização em torno da própria Constituinte, de um texto que, para além de suas contradições e de seu caráter heterogêneo e contraditório, teve progressos substantivos, mostra, por outro lado, que isso [aquela visão de mundo da ditadura] nunca desapareceu, sempre esteve ali e conseguiu, inclusive, alargar-se para gerações muito jovens.

Uma das coisas que mais me impactou foi ver a capacidade de recrutamento, inclusive em distintos setores sociais: não estou falando somente daqueles que sempre apoiaram a ditadura, mas dos setores mais pobres, inclusive nas favelas. Nas favelas do Rio de Janeiro os comitês de direita são explicitamente muito jovens. Tudo isso não é linear, atravessa circuitos sinuosos e contraditórios, que incorporam novas dimensões, e que permitem entender por que Bolsonaro, uma pessoa tosca e do baixo clero, que só chamava atenção pelo exótico e absurdo, de repente, pela conjuntura criada pelas crises econômica e política desde 2013 e 2014, chegou ao poder. Essa conjuntura precipitou uma série de descontentamentos e paralisou os governos, criando condições que, mais à frente, levaram ao impeachment, que é um ponto decisivo, e fundamentalmente, levaram ao governo Temer.

Início da (re)militarização

Temer começa a militarização do governo e com ele começa também a desmontagem de tudo que tinha se avançado em matéria de justiça de transição, e nasce uma embrionária construção de uma memória pública crítica da ditadura, não a memória social que sempre se teve acerca do que foi a ditadura, ou seja, uma disputa hegemônica pela memória pública do que foi a ditadura. Nesse campo se avançou muito pouco e, rapidamente, aquela visão foi desmontada e apagada frente ao rolo compressor da extrema direita, que começou a ganhar as ruas e gerações novas a partir de 2015. Isso me parece decisivo para entender por que Bolsonaro é Bolsonaro.

2018 foi um ano-chave, quando tudo se precipita, mas tudo foi antecipado desde 2014, quando começou a desvelar-se na ocasião em que Aécio Neves negou o resultado das eleições, acusando o processo de fraude. Quando ele não aceitou as regras do jogo que são elementares em um regime liberal democrático, aí começou a se gestar, junto com a crise econômica, o que seria colocado nos anos seguintes.

Bolsonaro não se explica por Bolsonaro; se explica por sua inscrição nos processos históricos do Brasil, onde a ditadura é, certamente, uma experiência decisiva. Fundamentalmente, o que acontece depois da ditadura, ou seja, o fato de nem a sociedade nem o próprio Estado acertarem as contas com a ditadura, fez com que o crime e a violência fossem constituídos a partir da experiência ditatorial. Mas insisto: Bolsonaro e a extrema direita estão operando uma série de construções míticas constituídas bem antes da ditadura, com todo o racismo estrutural, as desigualdades desastrosas de um capitalismo periférico que aí está, agravando suas próprias condições de origens, com todas as recriminações e exclusões que se tem.

Anistia e seus limites

O mais paradoxal é que no momento – por volta de 2013, 2014 – em que parecia, do ponto de vista das políticas de Estado, haver um desejo de reparações, verdade e memória, não havia mudado nada em termos de justiça, pois estava bloqueada por meio da Lei da Anistia. Ao mesmo tempo no Chile e no Uruguai, mantendo as leis e a anistia, a interpretação jurídica mudou para colocar a responsabilização criminal em distintos repressores e figuras importantes das ditaduras uruguaia e, sobretudo, chilena. Não se precisava mudar a Lei da Anistia, mas rever o fato de que nisso não se podia mexer. Permitiu-se que isso durasse enquanto se incorpora um pouco de reparação, depois muita reparação, mas na política pública direta de memória os grupos conservadores – a começar pelas Forças Armadas, mas não somente – colocaram um veto.

Por isso que vemos, inclusive com entrevistas, mas fundamentalmente com o livro do comandante do Exército, [Eduardo] Villas Bôas [o livro a que o entrevistado se refere é General Villas Bôas: conversa com o comandante (Rio de Janeiro, FGV, 2021)], que desempenhou um papel-chave em 2018 para permitir a eleição de Bolsonaro, excluindo e precipitando a prisão de Lula no pleito, como justamente considerou a Comissão Nacional da Verdade – CNV a gota d’água. Aliás, não se acertavam desde 1995, quando Fernando Henrique implantou a primeira comissão de reparação, a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos. Ou seja, as Forças Armadas jamais perderam a possibilidade de que sua memória fosse transformada ao longo da ditadura (1964-1985), depois dela e até hoje.

Nesse fio, desde o seio das próprias Forças Armadas, mas também projetando-se em distintos segmentos, públicos e contingentes muito grandes da população, a memória se preservou tal qual. Bolsonaro é um emergente, é uma expressão emergente de tudo isso com as características que lhe são próprias. Ele vai encontrar uma base que representa esses ideais, os chamados “homens de bem”, manifestos nos homens brancos, jovens, com virilidade inconteste e que vão “acabar com tudo o que está aí”. É um efeito complexo que, se não inscrevemos isso em um processo histórico, com camadas distintas e impactos diferentes, não conseguimos compreender como Bolsonaro emerge. Nosso caldo de cultura está ligado à crise que, a partir de 2014, irrompe com a crise econômica e implica uma série de realinhamentos políticos e evidentemente a crise política. Isso vai se retroalimentando e depois vem a crise pandêmica com Bolsonaro que vai sobredeterminar tudo.

Há dois paradoxos que me parecem enormes. O primeiro é que tudo aquilo que parecia ter sido um acerto com a experiência ditatorial anterior, há 60 anos, e cujo ponto culminante é a CNV, é um ponto importante que se abriu, não apenas com a multiplicação de outras comissões da verdade, setoriais e públicas. Assim, são vetores de debate, de difusão, de um avanço do jornalismo investigativo sobre experiências da ditadura, as corrupções que existiram ali, perseguições de grupos econômicos que vão emergindo, e, lentamente, essa memória social, que sempre foi muito recalcada e ficou muito subterrânea, aparece.

Mas esse tempo em que esteve no subterrâneo dificultou que se emergisse uma visão crítica da ditadura. Estes são elementos que vão se costurando, em uma perspectiva de plasticidade enorme que em toda crise grave, ainda mais quando são várias crises simultâneas, se estabelece no país. Daí essa sensação que temos de vertigem, inclusive com Bolsonaro, que faz da crise um elemento fundamental de sua estratégia política. Ele vai promovendo constantemente crises e, por outro lado, prossegue na destruição de tudo aquilo que havia avançado de 1988 até aqui.

A resistência do bolsonarismo

Bolsonaro é um pouco tudo isso, mas se Bolsonaro desaparece politicamente, o “bolsonarismo” está aí e isto é o mais grave, porque não é qualquer coisa e é um contingente muito grande, sobretudo com uma base social muito corporativa que ele constantemente celebra, que é justamente a força policial, as baixas patentes das Forças Armadas, aqueles que constituem sua base incondicional. Há ainda a estratégia clara e aberta de armamento da população, que não é simplesmente um direito individual de autodefesa. Ao mesmo tempo sabemos que se trata de um projeto antidemocrático e ele mesmo diz que “não haverá um golpe porque o povo está armado”. Mas um povo na concepção de Bolsonaro é uma ideia de “povo” muito restrita, recortada, em termos de gênero, raça, mentalidade e imaginário violento.

Essa pergunta que você coloca sobre o que, afinal, representa e constitui Bolsonaro, sintetiza, de uma maneira trágica para o Brasil, esse personagem que nunca poderia ter ascendido não fossem todas essas condições sociais, históricas, econômicas e ideológicas que criaram essa possibilidade de existência. Por isso Bolsonaro pode acabar, mas o fantasma do bolsonarismo está aí. Esta é a ameaça maior, sobretudo porque tem conseguido capturar muita gente jovem e gerações jovens.

Nós vivemos com tantas crises e crises simultâneas, bem como com enormes ameaças de todo o tipo, que o próprio governo expressa, cada vez mais sob a vertigem que gera esquecimento do passado imediato, de um mês atrás. A CPI, que há dois meses não tínhamos ideia de como seria e achávamos que o trabalho seria muito difícil, também pela composição, vai gerando uma dinâmica de crises internas, que por sua vez está dentro de uma dinâmica maior de crise política. Mas não temos nenhuma certeza do que vai acontecer daqui para frente, nos próximos dois meses. Estamos sempre esperando o amanhã, um amanhã incerto e que vai nos surpreender dentro da “não surpresa” deste convívio permanente de dois anos e meio do inaceitável.

Mal-estar

Tudo isso gera um mal-estar enorme, porque percebemos a profundidade gravíssima das crises nas quais estamos mergulhados. No horizonte não há expectativas para que possamos dizer “estamos avançando”; estamos em um processo defensivo brutal, pois os riscos disso se tornar dominante estão muito perto. É essa democracia em frangalhos que aí está, embora sempre fosse frágil, cuja imagem da consolidação institucional tem uma inconsistência brutal. E veja que, embora haja um Supremo, que também desempenhou um papel que beneficiou Bolsonaro lá atrás, além do próprio Congresso, esses poderes são absolutamente insuficientes para reverter esse processo.

É necessário um movimento muito maior e mais profundo, por isso as mobilizações são essenciais. Uma mobilização que amplie o arco de presenças políticas na cena pública, pois não sabemos o que vai acontecer. Se Bolsonaro ganhar, repito, terá portas abertas para fazer o que ele bem entender. E quando digo “ele”, me refiro à estrutura de poder que está por trás. E, se ele perde, vai precipitar tudo. Não é daqueles que vai sair e dizer “ok, aceito” e, ainda, tem um elemento importante, que são os atores armados.

IHU On-Line – E se o impeachment ocorrer antes da eleição, o que pode acontecer?

José María Gómez – Confesso que eu me recuso, às vezes, a imaginar o pior, embora o pior esteja sempre nos assombrando. É evidente que isso que vimos em 2019 e 2020, sobretudo pelas polícias militares – que são, em sua maior parte, apoiadores incondicionais de Bolsonaro – e o projeto de lei que trata de tirá-las da esfera estadual, é um elemento de importância fundamental no país, o que inclui, também, altas patentes. Todas estas investidas no sentido de destruir o Estatuto do Desarmamento e entrar com tantas medidas provisórias que visam facilitar o acesso a armamento é algo que está explicitado, mas que, ao mesmo tempo, ninguém quer levantar muito a bola. Isso é o mais perigoso, porque faz parte de um projeto. Não é para autodefesa diante do bandido, do crime, mas inscreve-se em um projeto político que é antidemocrático. Isto não é qualquer elemento, mas algo chave na conjuntura.

O que vai acontecer com os atores militares é uma questão absolutamente complexa, porque ao mesmo tempo vemos que há enormes tremores de terra aí, pois evidentemente isso significa tensionamento. Mas ninguém pode responder de uma maneira clara e precisa até onde isso vai. Dependerá do desenvolvimento da própria crise política, atrelada à econômica e social, com a pandemia mediando tudo. Quando imaginaríamos, ano passado, que morreriam 515 mil pessoas e não surgiria nada em termos de revolta? Pensávamos que isso não ia acontecer, que haveria um momento em que presenciaríamos reações muito fortes.

Enfim, há uma reação institucional que é a CPI, mas vamos ver no que dá, porque ao mesmo tempo isso não está articulado com mobilizações. O Congresso ainda está controlado no sentido de intervir para que Bolsonaro seja impedido. Isso tudo, portanto, vai depender de muitos outros elementos e de episódios concretos; por exemplo, se a CPI descobrir algo determinante, pode-se chegar a fazer uma bola de neve, mas não esqueçamos que a bola de neve sempre vai encontrar nas ruas um adversário que também ocupa esse espaço e que está armado. Além do mais, ele tem um apoio considerável de distintos segmentos da população.

Necessidade da rua e suas complexidades

É uma questão extremamente complexa e perigosa, porque justamente há um bloco incondicional aí. Não importa quanto, mas se sabe que é significativo, em primeiro lugar porque há um contingente da população muito relevante e, por outro, há a criação de um núcleo duro armado que apoia esse governo. Como chegaremos às turbulências que foram anunciadas, desde o princípio, na campanha de reeleição? Bolsonaro já lançou sua campanha de reeleição no primeiro dia, ainda mais agora com a ascensão de Lula e esta espécie de “ressurreição” judicial e política, mas eu não consigo imaginar como as coisas vão se dar, exceto pelo fato que tendem a se dar mediadas por muita violência.

À medida que a polarização vai se cristalizando cada vez mais, eu tenho mais temor em relação ao que Bolsonaro pode fazer em atos estratégicos ou desesperados. Bolsonaro não é qualquer um, nem pela mentalidade que tem, nem pelo fato de representar quem ele representa. Os cenários são extremamente turbulentos, não há um sequer em que se pode dizer que está mais ou menos tranquilo. Tudo está para uma exacerbação brutal do conflito. Por isso é melhor pensar dia a dia e pensar o que está acontecendo na conjuntura da conjuntura. É uma sucessão infinita de conjunturas, de modo que a CPI dá um alento novo à dinamização das mobilizações, pois, evidentemente, a rua tem um papel muito importante. E isso, por si só, é tremendo porque também há o risco da contaminação pela Covid-19, ainda mais em um momento como o que estamos, de fortíssimo contágio.

Não será, porém, pelo virtual que se resolve esse problema, mas na rua. É na rua e tratando de construir um arco bem grande que se oponha ao projeto explícito de democracia. A destruição do atual governo vai colonizando, aparelhando muito o Estado e as agências do governo. A destruição opera por dois registros, pelo que incorpora e pelo que apaga. Se aguardarmos chegar ao final de 2022, as coisas estarão muito, muito mais graves.

Eu não quero imaginar o que vai ser um projeto de reconstrução do Estado, da política, das instituições e, sobretudo, do tecido social. O processo que estamos vivendo deixa consequências e sequelas tremendas. Vamos ter bolsonarismo por muito tempo e esse é o desafio maior.

IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?

José María Gómez – Estamos trabalhando com uma equipe de pesquisa, em um projeto mais longo de monitoramento das políticas públicas de direitos humanos e de justiça, transição e memória desde sua instalação até hoje. Então, fizemos uma tabela listando as falas, gestos e medidas tomadas sobre a questão da ditadura e do golpe, vinculadas, fundamentalmente, às políticas de justiça transicional que [Bolsonaro] vai demonstrando e apagando. Porque se pode ver toda a fúria com que ele impõe a memória dos vencedores e celebra a ditadura. Celebra militares na comissão de anistia, dentro do grupo especial sobre mortos e desaparecidos. Esta é a dimensão da destruição que estamos vivendo, mas isso se inscreve na perspectiva maior do processo.

Há negacionismo e revisionismo apologético que visam à destruição e apagamento da memória da ditadura. Há quatro pilares em matéria de política de transição: reparação, liberdade, não repetição e memória pública. Eu trabalho, fundamentalmente, com a memória, que é o fio condutor que nos permite entender em grande parte o que Bolsonaro representa enquanto povo. É um pouco do que falamos, neste fio sinuosíssimo, de como sem a memória não se pode entender isso, inclusive no que se refere ao apoio de segmentos que votaram em Bolsonaro sem ser bolsonaristas. São quase 58 milhões de votos. Contudo, não podemos colocar todas essas pessoas como um bloco homogêneo, o que seria um suicídio político, mas também não podemos subestimá-los.

–

José María Gómez (Foto: Arte Memória)