Até 20 de setembro, foram 1.572 casos e 20 óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde entre indígenas do Xingu. De acordo com os dados do último boletim da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), entre os povos indígenas da Amazônia foram 1.006 mortes, até o dia 25 de agosto. Desinformação divulgada pelo próprio presidente Bolsonaro aumenta vulnerabilidade de indígenas. Leia a primeira parte do especial sobre a pandemia e fake news no Xingu

por Fábio Zuker e Thomaz Pedro, no Le Monde Diplomatique

Na aldeia Aiha, do povo Kalapalo, localizada no Território Indigena do Xingu, os finais de tarde são marcados pela reunião de homens que se encontram no centro da aldeia para conversar. A aldeia é formada por um grande círculo feito de trinta casas comunais, construídas em formato ovalado e cobertas por sapé. No centro fica a “casa das flautas”, local em que, depois de um longo dia de pescaria ou de trabalho na roça de mandioca, acontecem essas reuniões diárias para jogar conversa fora, dar risada ou mesmo para debates e tomada de decisões comunitárias.

Foi nesta dinâmica, em meio a esse anoitecer no Xingu, em fevereiro de 2020, que as primeiras notícias de que o novo coronavírus (Sars-Cov-2) já se encontrava no Brasil chegaram às aldeias da região, localizadas no nordeste do Mato Grosso. Os primeiros casos de Covid-19 estavam distantes, concentrados em São Paulo, a mais de 1.600 km dali. Mas o receio com a possível devastação que o vírus poderia causar já estava disseminado.

As conversas no centro da aldeia Aiha adquiriram tom sério, de preocupação, e a comunidade Kalapalo tomou uma decisão: isolar-se do mundo não indígena para se proteger. Para tanto, era preciso fechar a estrada que liga a aldeia à cidade de Querência. No dia 20 de março de 2020, Theue Kohozinho Kalapalo, um dos professores da aldeia, junto com outros Kalapalo, pegaram suas motos e dirigiram até um ponto da estrada onde derrubaram quatro grandes árvores. “Eu mesmo bloqueei a estrada, para impedir a saída da comunidade para a cidade e a entrada também”, conta Theue.

Esse medo concreto em relação ao vírus tinha razões de ser. Além da letalidade associada ao novo coronavírus, os Kalapalo sabem, pelo histórico de epidemias de sarampo que acompanharam o contato dos indígenas com a sociedade não indígena ao longo dos anos 1950, que seu modo de vida compartilhado facilita a disseminação de doenças infecto-contagiosas vindas de fora. A troca e o compartilhamento de alimentos, com grandes casas onde moram várias pessoas, tornaria impossível o distanciamento social. Sabiam também que, caso o vírus entrasse, o mais provável é que ocorreria uma ampla contaminação.

Os relatos do tempo do sarampo, da quase dizimação de diferentes etnias xinguanas, é uma memória quase adormecida, mas que prontamente veio à tona com as notícias do novo vírus letal. A partir daquele momento, a regra era clara: ninguém entra, ninguém sai, até a situação melhorar.

Ou pelo menos, a regra parecia clara no momento em que foi estipulada. Não tardou muito para a iniciativa de se isolar gerar tensões e divergências de opinião. A estrada, que foi aberta em 2018 – ela mesma uma decisão controversa -, passou a ser o principal acesso à cidade de diferentes etnias, como Nahukuá, Matipu, Kuikuro, Yawalapiti, Waurá, entre outros. O trajeto, que antes poderia levar mais de 15 horas e precisar de carro e barco, passou a ser feito em apenas 3 horas por motos pela nova estrada. “Informamos todas as aldeias que frequentam essa estrada”, explica Theue.

Mesmo assim, segundo ele, “algumas aldeias sentiram falta de sabonete, combustível, linha de pesca”. A pressão foi tamanha que a comunidade decidiu retirar as árvores algumas semanas depois. Os Kalapalo, tentando retomar a sua estratégia de isolamento, colocaram um portão. Menos agressivo como instrumento de controle, a ideia era que ele seria aberto para passagem apenas em ocasiões excepcionais, possibilitando rastrear a entrada e saída dos indígenas e equipes médicas. “A pessoa encomendava combustível e outras mercadorias e a entrega acontecia lá mesmo, no portão”. Segundo Theue, eles tentaram manter o portão, mas ele foi retirado e recolocado diversas vezes, até meados de novembro de 2020, quando a passagem finalmente foi liberada.

Os motivos para esse vaivém nas estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus são muitos. Em parte, tem a ver com a relação com a cidade. Contrariando uma visão exotizante que os não indígenas cultivam sobre os indígenas, as idas à cidade compõem o cotidiano das pessoas na região. Indígenas saem em busca de um atendimento médico mais complexo, para fazer compras básicas e retirada dos benefícios do Bolsa Família. A ida à cidade é também um passeio atrativo. Algumas famílias passaram a morar nas cidades do entorno para estudar ou trabalhar. De tal forma que a relação com a cidade é uma dimensão prática da vida de muitos indígenas no Brasil hoje.

Mas foi outro fator que minou a estratégia inicial de isolamento, e que fez os indígenas se exporem ao vírus mais do que haviam previsto inicialmente. Com a instalação de um ponto internet em 2017, um novo espaço de encontro, mais distante do centro da aldeia, passou a reunir pessoas mais jovens. Todos os dias, no final de tarde é ligado o sistema de conexão com a internet, alimentado por painel de energia solar, e as pessoas se juntam perto da escola, onde fica o roteador de sinal de wi-fi.

Usando o whatsapp e o facebook pelo celular, elas conversam com outros parentes e amigos de aldeia vizinhas. Formam uma cena bonita, com seus rostos iluminados pela luz azul das telas em contraste com o céu alaranjado do final de tarde. Situações similares se repetem em outras aldeias dos diferentes povos indígenas da região. Mas na pandemia, celulares e redes sociais foram também os meios pelos quais os indígenas receberam grande quantidade de desinformação sobre o vírus: as fake news passaram a circular abundantemente nas redes de comunicação xinguanas. Algo que Theue Kalapalo considera inédito: “antes essas fake news não chegavam muito assim”, relata ele.

Eram vídeos e áudios produzidos deliberadamente para minimizar os perigos da doença, incentivar o uso de medicamentos ineficazes, ou questionar a própria existência do vírus em tom conspiratório. Segundo Theue, parte da pressão pela abertura do portão e livre circulação da cidade vinha dos próprios indígenas do Xingu influenciados por essa peças de desinformação:

“Eles falavam que já tinham encontrado remédio. Outros falavam assim: a doença não mata. Outros diziam que o próprio hospital está matando pacientes. E outros falavam: ‘eu vi no jornal, o caixão sem corpo dentro, foi descoberto!’. Esse é o argumento que eles passavam, pra gente deixar o portão aberto”, reflete Theue, “a comunidade ficou cansada de levar essa pressão e deixamos aberto”.

Contrariando epidemiologistas, que entendem que uma comunicação clara, com informações precisas e sem gerar alardes desnecessários é fundamental para combater a pandemia, o Brasil teve no governo de Jair Bolsonaro, em seu Ministério da Saúde e no chamado “gabinete paralelo”, um polo difusor de informações falsas ou imprecisas. O objetivo da desinformação e das ações do governo, segundo estudo coordenado por Deisy Ventura, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), era promover a circulação do vírus para atingir a chamada imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho.

A ideia propalada pelo presidente e por um grupo de médicos, microbiologistas, congressistas e empresários de fora do Ministério da Saúde, mas com afinidade ideológica ao governo, era de que quanto mais pessoas se contaminassem, mais rapidamente terminaria a pandemia e a economia poderia ser retomada. Os indígenas, tal como o resto do país, foram tragados por esta verdadeira epidemia de desinformação.

A partir do dia 11 de março, no mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarava a existência de uma pandemia, e o Brasil contava com apenas 69 casos confirmados da doença, Bolsonaro passa a ser um polo central na emissão de desinformação no país. Nesse dia, ele disse: “o que eu vi até o momento é que outras gripes mataram mais do que essa”. E, dez dias depois, o presidente pronuncia aquele que se tornou uma espécie de bordão entre negacionistas, e daria o tom da forma como ele administrou a crise sanitária a partir de então: “caso fosse contaminado pelo vírus, [eu] não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho”.

O relato de Theue Kalapalo sobre como a desinformação influenciou o transcorrer da pandemia em sua aldeia não é uma exceção. De certa forma, o indígena faz um comentário possível de ser expandido para o Brasil como um todo: “infelizmente, as fake news ficaram muito famosas, e impediram nossa proteção, de ficar direto na aldeia”, resume. Vivendo realidades culturais, sociais e políticas específicas, a desinformação teve impactos singulares entre indígenas, distintos daqueles da população geral no Brasil.

“Essa situação de fake news, que passou aqui principalmente pela rede social, deixou a comunidade confusa. As pessoas falavam assim: o governo falou no Jornal Nacional, o Bolsonaro falou que essa doença era uma gripezinha. Aí a comunidade que assistia o jornal, e via a rede social, dizia que o governo estava dizendo que não está grave, que não é doença mortal. Assim, ficou todo mundo totalmente confuso”, conta Theue.

Afastar-se da cidade

Terra indígena mais antiga do Brasil, o Território Indígena do Xingu foi demarcado em 1961 por Jânio Quadros. Seu nome oficial é Parque Indígena do Xingu, mas os indígenas reivindicam substituir “parque” por “território” para evitar a associação entre parque e jardim zoológico. O local é a casa de cerca de 8.126 pessoas, segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Apesar de sua vasta extensão territorial, ocupando uma área de 2.642 mil hectares de florestas, rios e igarapés, os indígenas do Xingu sentem o impacto das fazendas de soja e gado que os cercam. A região é um dos principais polos produtores de soja do Brasil. De acordo com os últimos dados disponibilizados pela plataforma Trase, em 2018, os nove municípios onde está localizado o Parque Indígena do Xingu produziram mais de 5 milhões de toneladas de soja, das quais 3,7 milhões foram exportadas para a China continental.

O agronegócio que estrangula o território para alimentar outras partes do planeta aumenta a vulnerabilidade dos indígenas, em especial, ao afetar seus sistemas alimentares. Algumas das etnias, como aquelas que vivem no Alto Xingu, não praticam a caça e sua alimentação está centrada na pesca. O peixe, porém, tem se tornado cada vez mais raro em decorrência do clima mais seco gerado pela expansão dos campos de monocultivo ao redor do parque e do uso intensivo de agrotóxicos.

Isso significa que se há menos peixes do que o necessário, os indígenas são obrigados a se deslocar para a cidade para comprar alimentos com o valor que recebem do Bolsa Família. Embora esta seja uma realidade compartilhada por diversos povos que habitam o Xingu, o modo como cada povo atravessou a pandemia foi diferente.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) é uma estrutura federal de atenção à saúde indígena vinculada à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. O Dsei-Xingu é dividido em quatro polos: Polo Leonardo Villas Boas, Wawi, Pavuru, Diauarum – cada um atende a um grupo de aldeias específicas. No Polo Leonardo, que atende a onze povos indígenas, entre os quais os Kalapalo e os Yawalapiti, a pandemia passou por momentos de total descontrole, ao passo que ao redor do polo de saúde Wawi (à leste), os indígenas Kysêdjê e Tapayuna ficaram praticamente isolados durante toda a pandemia, apenas se abrindo após a vacinação.

Entre os Kuikuro, a epidemia foi enfrentada pela Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu com o auxílio de uma ampla equipe de médicos da Escola Paulista de Medicina (Unifesp), Instituto Socioambiental (ISA) e pesquisadores – todos atuantes entre os indígenas há décadas. Quando a pandemia começou a se aproximar, e se tornou evidente a necessidade de se preparar para a chegada do novo coronavírus, um verdadeiro gabinete de crise foi formado, contando com a participação de lideranças indígenas e Kauti Kuikuro, agente indígena de saúde.

Os Kuikuro e seus aliados elaboraram um esquema de isolamento, que contou com uma ampla rede de doadores e campanhas internacionais, para montar uma enfermaria na aldeia Ipatse, a maior aldeia Kuikuro, capaz de atender cerca de oitocentos indígenas. “Montamos uma unidade de pronto atendimento indígena, aqui na aldeia. Compramos oxigênio, equipamento que a gente estava necessitando, remédio também. Além disso, contratamos uma médica e um enfermeiro para gente trabalhar junto com equipes que envolviam também técnicos, pajés, nossas lideranças e professores”, relembra Kauti. A iniciativa deu certo. Todos os Kuikuro que contraíram a doença foram atendidos na própria aldeia, e nenhum que estava sob responsabilidade da iniciativa morreu de Covid até agora.

Carlos Fausto é professor de antropologia no Museu Nacional (UFRJ) e trabalha junto aos Kuikuro desde 1998, com os quais realiza pesquisa acadêmica e projetos de capacitação e realização de vídeos e filmes. Ele conta que um dos principais desafios enfrentados pela equipe de apoio à associação Kuikuro foi “fazer uma espécie de contra-informação” para superar a desinformação que circulava amplamente pelos celulares dos indígenas. Ou seja, desmentir as fake news que pudessem colocar os indígenas em risco.

Para Kauti, o trabalho de informar era diário, pois as peças de desinformação não paravam de chegar. “Todos os dias, de manhã e de tarde, a gente falava no centro da aldeia que não era para sair na cidade, que esse vírus estava matando muita gente.”

Caixões vazios e racismo

Um vídeo que circulou com frequência entre os indígenas do Xingu foi protagonizado por Anthony Ferrari. O enfermeiro, autointitulando-se médico, participa de uma filmagem estranha, encenada por ele e publicada em seu canal no Youtube, no dia 11 de junho de 2020. De jaleco, com o estetoscópio colocado ao redor do pescoço para dar algum ar de autoridade, Anthony, como ficou conhecido entre os indígenas, faz um discurso exaltado. A estética é macabra e a produção parece propositadamente ruim, com luzes piscando freneticamente, alternando imagens fora de foco de hospitais e caixões.

O tom da peça de desinformação é de que uma verdade está sendo revelada. O enfermeiro questiona as mortes atribuídas à Covid, e chega a afirmar que 60% delas decorrem da política de isolamento. Um ponto particularmente sensível para os indígenas xinguanos é quando Anthony afirma que “existia, e existe ainda, venda de mortos pelo Covid-19”. Em abril de 2021, o próprio enfermeiro veio a falecer, vítima da doença.

Este vídeo é apenas um de uma enxurrada de outros compartilhados entre os indígenas e que são difíceis de serem descritos. São sequências de imagens sem continuidade, mas que mostram ou caixões vazios sendo carregados, ou pessoas sendo retiradas pelos seus familiares de dentro de uma ambulância.

Nenhum desses outros vídeos aos quais a reportagem teve acesso possuem uma “tese” tão clara quanto o de Anthony. Mas o que eles possuem em comum é essa capacidade de atribuir imagens aos rumores de que os corpos estavam desaparecendo nos hospitais. Nesse sentido, esses vídeos confundem a percepção da realidade da pandemia: “aquele que se identifica como doutor, o Anthony, deixou a comunidade toda doida. Esses vídeos, deixaram o pessoal confuso. As fake news se espalharam muito no Xingu, não é só da comunidade Kalapalo”, reflete Theue.

Esse tipo de notícias falsas circulou amplamente pelo Brasil. A ponto de postagens do facebook no final de abril de 2020 afirmando que em Manaus (AM) caixões estavam sendo enterrados vazios levarem familiares a abrirem caixões lacrados para conferir se dentro estava, de fato, o corpo do falecido por Covid. Entre indígenas do Xingu, esse tipo de desinformação teve um efeito específico: ele foi recebido no contexto de um histórico de discriminação racial e maus tratos que os indígenas usualmente recebem nos hospitais locais.

Sob anonimato, um profissional de saúde que atuou no Xingu traz o relato da experiência ruim que o cacique Vanité Kalapalo, da aldeia Sapezal, teve durante seu tratamento de Covid no Hospital Regional de Água Boa (MT). No início de junho de 2020, Vanité foi o primeiro indígena a testar positivo para Covid no Xingu, junto com seu filho Adolfo, e seu neto, de 45 dias. Os três foram internados no Hospital e “tiveram uma experiência horrível na cidade”, afirma.

O bebê veio a falecer após ser transferido para uma UTI em Cuiabá (MT). “O pai e o filho foram muito destratados durante a internação. Com relato de que não davam água para eles, de que os médicos não conversavam, de que o bebê foi tirado da mãe pela noite e depois só avisaram que estava morto”, relata o profissional de saúde.

O profissional faz um contraponto, e ressalta que diante de uma situação em que um bebê encontra-se em estado grave, o hospital deve agir rapidamente. Mas complementa: “me parece que foi muito mal conduzido”. A falta de diálogo e de não terem dado água para os pacientes indígenas correu solta pelas redes de comunicação xinguana e, em um dia, já havia se espalhado por todas as aldeias. Um boato adicional amplificou essa sensação de indignação e medo: ressoando as fake news de vendas e desaparecimento de corpos, começou a circular entre os indígenas o rumor falso de que o bebê teria sido morto pela equipe de médicos.

“Vieram muitos relatos de uma atitude muito preconceituosa com os indígenas. Não só xinguanos, mas Xavante também. E isso gerou um pânico gigantesco de sair para o hospital, de sair para o Hospital de Água Boa, principalmente”, reflete o profissional de saúde.

Procurado pela reportagem, o Hospital Regional de Água Boa não respondeu às questões enviadas.

Para Theue Kalapalo, a experiência de Vanité e sua família é um caso recente de uma situação que perdura há tempo: “é muito preconceito. A gente sente muito esse preconceito. Nunca fomos tratados da forma como a gente quer”. A experiência traumática de Vanité e sua família no hospital da cidade encontrou ressonância nas notícias falsas de que pessoas estariam lucrando e desaparecendo corpos.

A circulação de desinformação durante a pandemia não é de todo disparatada. Ela opera sobrepondo elementos concretos a elementos falsos. A alta mortalidade entre pessoas entubadas em UTIs, e essas experiências traumáticas dos indígenas nos hospitais da cidade, criaram o ambiente perfeito para a recepção de vídeos como os de Anthony. Com este primeiro caso tão traumático vivido pelo cacique Vanité e sua família, o profissional de saúde não conseguiu referenciar nenhum outro paciente xinguano nos hospitais das cidades vizinhas: “é um pouco da experiência e um pouco também desse acesso a essas histórias assustadoras, como caixões vazios etc. Isso também contribui para os indígenas não quererem sair [para o hospital]”, relata o profissional de saúde.

Fábio Zuker é jornalista e antropólogo. Thomaz Pedro é documentarista e pesquisador.

—

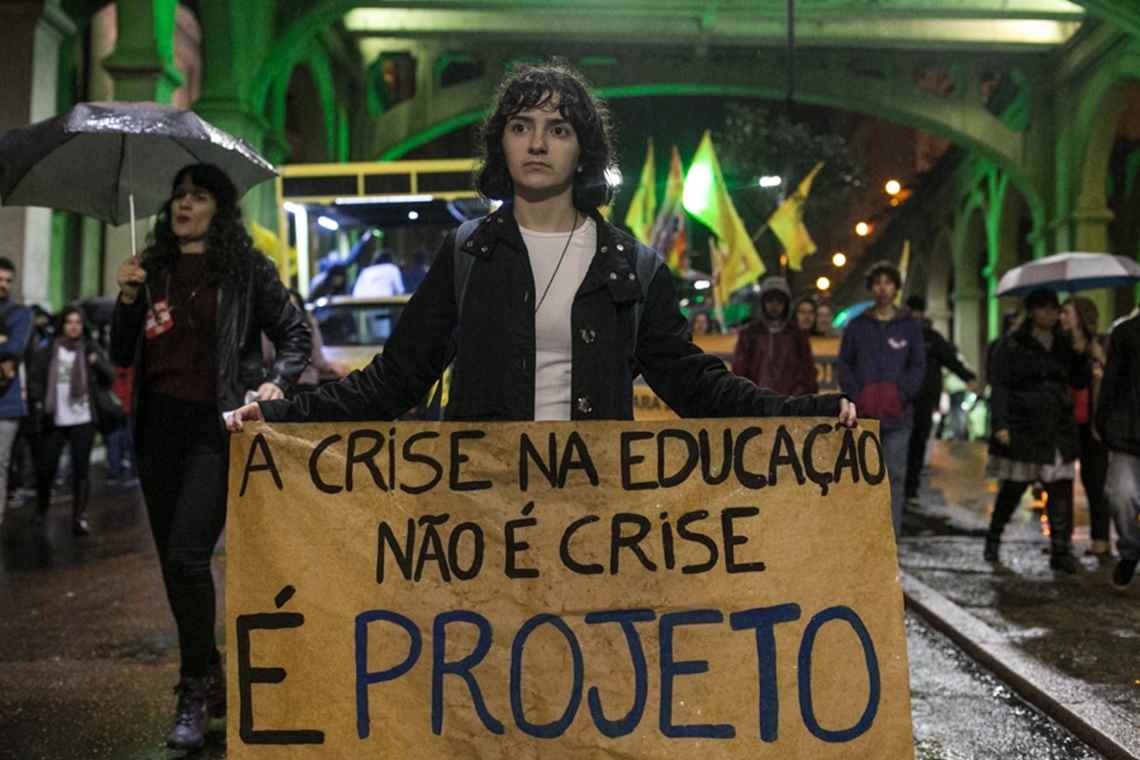

Imagem: Theue Kohozinho Kalapalo, na aldeia Aiha do povo Kalapalo no Território Indígena do Xingu (Foto: Thomaz Pedro)