O princípio da estrita legalidade da lei penal e a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade

No GGN

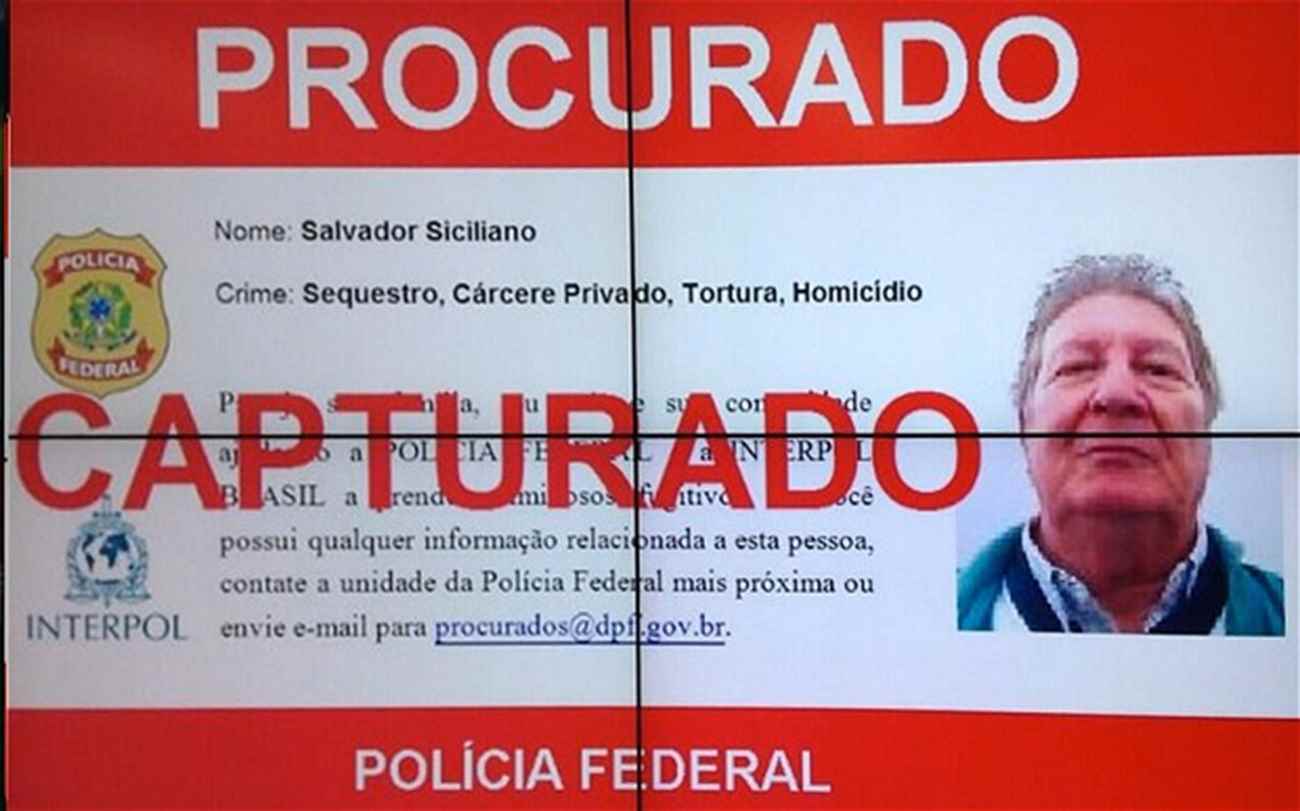

Estamos assistindo a debates sobre a vigência no Brasil da regra da imprescritibilidade de crimes contra a humanidade (crimes praticados por agente de Estado contra seus cidadãos), em razão do julgamento – ainda em andamento – do pedido de extradição de um dos agentes da ditadura argentina, Salvador Siciliano, que está foragido no Brasil (n. 1.362).

Tais debates demonstram que os jurístas brasileiros, em sua maioria, se fundamentam nas lições relativas à forma de interiorização de tratados internacionais para concluir que, como o Brasil não ratificou a Convenção da ONU de 1968 sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, essa regra não atinge os crimes contra a humanidade cometidos nos períodos das ditaduras latino-americanas. Isto porque, pelo tempo decorrido, os crimes de assassinato, cárcere privado, maus tratos, estupros, entre outros, já teriam prescrevido de acordo com a lei interna brasileira.

Entretanto, a regra de imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade não está inscrita em um tratado internacional ordinário. Vejamos, pois, se o Brasil pode estar vinculado a ela.

Vamos tomar como exemplo os crimes contra a humanidade cometidos contra o povo judeu na Alemanha, na década de 1940. Eles ocorreram muito antes da Convenção da ONU acima citada ser redigida, mas foram julgados com base na regra da imprescritibilidade. Por que isto ocorreu?

Já naquele tempo, não se tratou da instituição de um tipo penal para aplicação retroativa, mas sim da consolidação escrita de um conceito construído desde o início do século XX, no direito internacional.

Como se sabe, após a Primeira Guerra Mundial, que teve como um dos panos de fundo o massacre da minoria armênia residente na Turquia (em torno de um milhão de pessoas), foi celebrado o Tratado de Sèvres (1920), trazendo o embrião da responsabilidade internacional em crimes praticados por agentes de um Estado contra seus próprios cidadãos. Após a Segunda Guerra Mundial, ficou claro que outra minoria interna fora massacrada, os judeus. Houve então a primeira formalização do crime contra a humanidade no artigo 6º do Estatuto do Tribunal de Nüremberg (1945), e os agentes do Estado alemão nazista foram julgados e condenados, sendo que, até hoje, em todo o mundo, não se negam extradições de nazistas que ainda forem localizados.

Isto ocorreu e ainda ocorre com base no princípio geral de direito do “jus cogens” (consuetudinátio), segundo o qual os crimes contra humanidade (agentes de Estado contra seus cidadãos) são ontologicamente imprescritíveis. Esse atributo é essencial, pois crimes dessa natureza raramente são punidos ao tempo em que são praticados. É preciso um amadurecimento das instituições para que promovam essa responsabilização, o que sempre demanda muito mais que 20 ou 30 anos, tempo ordinário das prescrições.

Em 1947, a Assembléia Geral da ONU determinou que esses princípios de direito internacional utilizados pelo Tribunal de Nüremberg fossem consolidados em um documento escrito, cuja elaboração foi confiada à Comissão de Direito Internacional (Resolução nº 177 – II-, de 21.11.1947). A Comissão, em 1950, aprovou um rol de sete princípios, valendo destacar o segundo princípio: “O fato do direito interno não impor punição a um ato que constitui crime segundo o direito internacional não exime a pessoa que cometeu o ato de ser responsabilizada perante o direito internacional.”

Tal princípio estabelece, portanto, uma barreira à impunidade nos crimes de guerra, contra a paz e contra a humanidade. Sempre que o direito interno de um país (ou suas instituições) não for apto a punir os autores desses delitos, deverá ser aplicado o direito internacional para garantir a responsabilização pessoal do perpetrador da violação. Óbices de qualquer natureza devem ser afastados, desde atipicidade, até anistias ou prescrições.

Portanto, assim como em 1945 e em 1950, a Convenção da ONU de 1968 sobre Imprescritibilidade apenas formalizou o costume internacional e é por isso que dispensa qualquer ratificação, conforme reiteradas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH – de outros tribunais internacionais.

O Brasil, por sua vez, está vinculado a tal regramento da comunidade internacional. Ele reconheceu o caráter normativo dos “princípios jus gentium preconizados pelos usos estabelecidos entre as nações civilizadas, pelas leis da humanidade e pelas exigências da consciência pública” ainda em 1914 (!), quando ratificou a Convenção Concernente às Leis e Usos da Guerra Terrestre, firmada em Haia em 1907 e que mencionava esses exatos termos que colocamos entre aspas.

Depois, o Brasil ratificou tais intenções quando se submeteu a esse regramento tanto pela Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (OEA, abril de 1948), como pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, dezembro de 1948). E, de acordo com o art. 4º, inc. II, da CF/88, a “República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais” pelo princípio da “prevalência dos direitos humanos”.

Portanto, não é possível sustentar que o Brasil estaria infenso a esse regramento internacional, ao qual se submeteu a Alemanha ao condenar os autores do genocídio judeu, a Argentina, ao pedir a extradição de Salvador Siciliano e ao condenar tantos outros agentes de sua ditadura, a despeito do tempo decorrido.

Com efeito, não há que se falar em necessidade de ratificação de qualquer tratado internacional, pois normas oriundas do costume internacional dispensam incorporação formal e, em se tratando de uma obrigação internacional, a recusa em observar a disciplina dos crimes contra a humanidade é inadimplemento de deveres do Estado brasileiro perante a comunidade internacional.

O próprio Supremo Tribunal Federal reconhece o costume internacional como fonte de direito perante a jurisdição nacional. No voto do Min. RICARDO LEWANDOSWKI na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510-0, ficou assente o dever dos três Poderes brasileiros de cumprir os comandos de resoluções de direitos humanos oriundas de Organização Internacional da qual o Brasil é parte. No caso, tratava-se da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO. Nas palavras do Ministro: “O Brasil, pois, como membro da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e signatário da Declaração elaborada sob seus auspícios, está obrigado a dar concreção a seus preceitos no âmbito dos três poderes que integram sua estrutura estatal, sob pena de negar conseqüência jurídica à manifestação de vontade, formal e solene, que exteriorizou no âmbito internacional.” (grifo nosso)

Mas não bastasse a vinculação do Brasil aos costumes internacionais, por força da sua participação na comunidade internacional nos termos das declarações acima citadas, é preciso recordar que o ordenamento jurídico interno é compatível com regras de imprescritibilidade.

A prescrição penal não é garantia constitucional. Ao contrário: a CF/88 previu expressamente que existem crimes para os quais é inadmissível a aplicação do instituto da prescrição. Trata-se de instituto do plano normativo infraconstitucional e que se refere a uma proteção do cidadão contra a lentidão dos órgãos de Estado na punição de crimes ordinários, e não a uma proteção a crimes para os quais o próprio Estado concorreu

O Código Penal brasileiro, ao regular genericamente a prescrição, não afasta normas especiais, entre as quais se incluem, indubitavelmente, as que vigoram no sistema internacional e se constituem em um princípio geral de direito.

Sendo assim, não há outra conclusão senão a de que o princípio da estrita legalidade é consentâneo com a regra da imprescritibilidade de crimes contra a humanidade. Ainda porque, em qualquer país, o agente não é julgado por um tipo penal novo (o de crimes contra humanidade), mas é julgado pelos tipos penais definidos pela lei em vigor no local à época dos fatos. O que ocorre é apenas a inserção desses crimes na esfera do direito internacional, já que não foram praticados por agentes comuns, mas do próprio Estado em tese responsável pela sua punição, e por isso são afastadas as normas de prescrição, que por sua vez não compõem a tipificação ou a sanção cominada.

Essa conclusão é possível mesmo sem se considerar o fato de que o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH -, no ‘Caso GOMES LUND’ (Sentença de 24 de novembro de 2010), a afastar “disposições de direito interno, como prescrição, coisa julgada, irretroatividade da lei penal e ne bis in idem, nem qualquer excludente de responsabilidade similar” para que responsabilize agentes de crimes contra a humanidade. Assim o fizemos, pois os votos já proferidos na citada Extradição n. 1.362, tanto o voto condutor, a favor da extradição (Ministro Edson Fachin), como o voto divergente, contra a extradição (Ministro Teori Zavascki), não ressaltam esse aspecto da posição brasileira. Isto nos parece um mau sinal, já que a ADPF 153 (sobre a Lei de Anistia brasileira) aguarda reanálise que precisa ser feita justamente à luz dessa condenação sofrida pelo país perante a CIDH.

Enfim, mesmo que se desrespeite tal decisão – o que nos parece impensável, pois o Brasil vinculou-se à CIDH pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 -, caso se mantenha o rumo do julgamento da Extradição n. 1.362 (a maioria já votou contra a extradição), irá se concretizar o risco assinalado no voto proferido pelo Ministro Fachin: o Brasil vai se transformar “em um abrigo de imunidade para os autores das piores violações contra os direitos humanos”.

*Procuradora Regional da República, Mestre em Direito Constitucional (PUC/SP), co-autora das primeiras ações de responsabilização dos agentes da ditadura no Brasil e presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (Lei 9.140/95).