Por Tomás Chiaverini, no The Intercept Brasil

Quatro anos depois de ter sido confundido com um traficante e preso junto a estupradores, assassinos e membros do PCC, Heitor* ainda não se conforma com uma porção de coisas. Não se conforma com o fato de a polícia ter ignorado que ele trabalhava havia dois anos no mesmo emprego e que pagava em dia o aluguel do barraco onde morava, na periferia de São Paulo, com o preconceito dos vizinhos e colegas, que ainda custam a acreditar em sua inocência, mas, acima de tudo, não se conforma em ter dado boa tarde ao policial responsável por jogá-lo numa espiral de burocracia e injustiça que ainda lhe provoca pesadelos.

Heitor é um rapaz negro, magrelo, com jeitão tímido, que sonhava em fazer carreira como rapper. No dia em que foi preso, 15 de novembro de 2012, tinha 25 anos, uma filha de 2, outra na barriga da mãe. Ele conta que estava de folga do hospital onde trabalhava como segurança e jogava videogame em casa quando o policial bateu à porta, ele se levantou, abriu e deu boa tarde.

O homem pediu que ele saísse para conversar. Ele obedeceu e escutou que estava preso. Quando argumentou que era pai de família e trabalhador, o policial mandou que provasse. Ele entregou a carteira de trabalho junto com o RG. O PM perguntou se não tinha mais nenhum documento, e Heitor apresentou a carteira de reservista. “Isso pra mim é a mesma coisa que nada”, conta que ouviu do PM, que jogou o papel no chão.

Do lado de dentro, um segundo policial conversava com a mulher de Heitor, que ainda não sabia do que era acusado. Enquanto isso, do lado de fora, o tom da conversa mudava. “Vem cá, vamos conversar”, disse o PM, aproximando o rosto do rapaz. “Você tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa pra gente?” Heitor custava a entender. Não tinha nada, disse. O salário mal cobria as contas do mês.

Outros policiais chegaram. Vizinhos e curiosos lotaram a viela úmida da casa de Heitor. Ele olhou pra dentro e viu que a mulher passava mal e chorava. Pediu que a ajudassem. O policial voltou a perguntar se ele tinha dinheiro, um carro, uma moto. Argumentou que logo chegariam outros e que o prejuízo seria maior. Heitor repetiu que não tinha nada. Estava cada vez mais nervoso.

Quando o policial disse que finalmente iria levá-lo para a delegacia, Heitor entrou em casa, fez menção de resistir. “Olha, o meu papel é levar você vivo”, teria dito o PM. “Mas você escolhe. Eu também posso te matar aqui, colocar uma arma na sua mão e fica por isso mesmo”.

A viela estava tomada de gente. As ruas do entorno haviam sido interditadas por viaturas. Um helicóptero sobrevoava o local e imagens eram transmitidas ao vivo no programa do apresentador José Luiz Datena, na TV Bandeirantes. Vizinhos gritavam que Heitor era trabalhador, outros jogaram pedras nas viaturas. A polícia os mantinha afastados de armas em punho. Quando percebeu que não havia mesmo alternativa, Heitor estendeu os braços diante do corpo com os punhos cerrados, se entregando.

No caminho para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), no porta-malas de um Palio Wekeend, ele lembra que o PM dirigia com uma mão enquanto, com a outra, mantinha a pistola apontada em sua direção. Lembra do barulho das sirenes e lembra que esperneou e chutou, depois sentiu falta de ar e os dedos das mãos e dos pés se dobrarem involuntariamente.

Quando chegou ao DEIC, no centro de São Paulo, as coisas pareceram melhorar. “Eles me tratavam como se eu fosse mesmo o cara”, contou Heitor. “Tiraram as algemas, me ofereceram suco, cigarro, até pizza.” Ele diz que recusou tudo. Só fazia chorar e perguntar quando poderia ir pra casa. “Você vai sair logo, fera”, os policiais respondiam. “Daqui a pouco está em casa. É só dizer o que vai arrumar pra gente.”

Heitor continuava sem saber do que era acusado até que o algemaram, o levaram para outra sala e o colocaram ao lado de uma mesa com meia tonelada de maconha e cocaína. Os entorpecentes tinham sido apreendidos num laboratório que ficava em cima da casa dele. Como não havia ninguém no local na hora da batida, sobrou para ele a acusação de tráfico de drogas, crime cuja pena varia de 5 a 15 anos de prisão. Uma dezena de fotógrafos e cinegrafistas registraram esse momento.

De volta à sala anterior, Heitor tinha vontade de enfiar uma esferográfica no pescoço do policial que o prendera. “Se eles estavam me levando inocente, então eu ia cometer um crime lá dentro. E mesmo que o juiz me desse 30 anos, pelo menos eu ia estar ciente de que foi merecido.”

Heitor não atacou ninguém. Tentou fugir correndo uma vez e foi agarrado antes de sair da sala. Pediu para ir ao banheiro, mas não permitiram. Mandaram que ele fizesse ali mesmo. Ele obedeceu. Afastou o short e urinou no chão. O escrivão reclamou, praguejou, mas limpou sem alertar os outros. Passava da uma da manhã quando Heitor foi levado a uma cela onde passou três dias antes de ser transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, que à época abrigava cerca de 6 mil pessoas – o triplo de sua capacidade.

Idade média

A chance de um detento ser morto atrás das grades é cerca de seis vezes maior do que a de um cidadão comum ser assassinado do lado de fora. O dado é do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), publicado em junho de 2014 – portanto não leva em conta os 134 mortos nos massacres recentes.

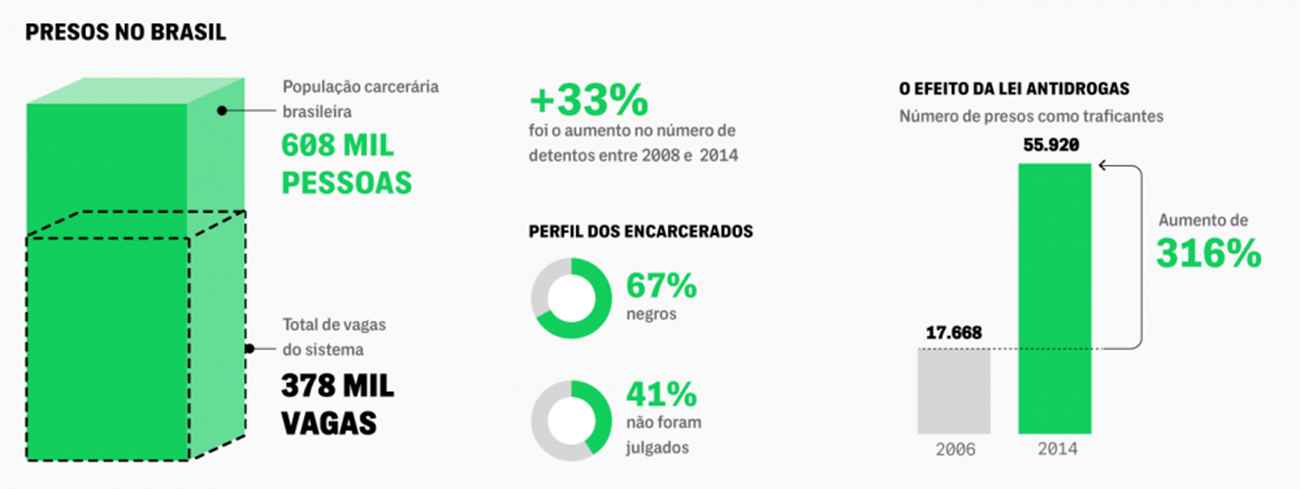

O levantamento mostra que, à época, a população carcerária brasileira somava cerca de 608 mil pessoas, quase o dobro das 378 mil vagas disponíveis. Que entre os anos de 2008 e 2014, a quantidade de detentos aumentou 33%. Que, a exemplo de Heitor, a maioria dos encarcerados (67%) era da raça negra e que quase a metade deles (41%) estava atrás das grades sem ter passado por julgamento.

Para o advogado e diretor-executivo do Instituto Sou da Paz, Ivan Marques, as prisões brasileiras se assemelham a masmorras da Idade Média. “Existem epidemias de sarna e de tuberculose, doenças erradicadas em qualquer sociedade com saneamento básico mínimo. É um sistema medieval, e uma passagem por ele provoca danos e estigmas para o resto da vida”, afirma.

Segundo ele, a situação atual tem a ver com o fato de nossos governos historicamente terem aberto mão do controle interno dos presídios, permitindo o florescimento de organizações como o Primeiro Comando da Capital (PCC). “Não existe vácuo de poder. Se o Estado não controlar esses espaços, alguém vai controlar.”

Ao descaso do poder público, soma-se a superlotação que, para o advogado, deve-se a uma série de fatores. Entre eles, Marques destaca a cultura de encarceramento em detrimento de penas alternativas; a falta de infraestrutura da Justiça, incapaz de julgar na velocidade necessária; e a existência de leis mal elaboradas.

Cita como exemplo a Lei Antidrogas, que deixou para a polícia a decisão de indiciar cidadãos flagrados com entorpecentes como usurários ou como traficantes. Duas pessoas presas com uma mesma quantidade de drogas podem ser autuadas como usuários – e liberadas após preencherem um termo circunstanciado; ou como traficantes – e condenadas à prisão. Como resultado, ainda segundo dados do Infopen, o número de presos por tráfico saltou de 17.668 em 2006 (quando a lei foi promulgada) para 55.920, em 2014 – um aumento de 316%.

Por fim, Marques destacou que a superlotação do sistema seria ainda maior se a polícia civil tivesse maior capacidade de solucionar crimes. A taxa nacional de resolução de casos de homicídios, por exemplo, é de 8%, segundo estimativa do Sou da Paz.

“Imagina você saber que está deitado do lado de um cara que matou uma menina de dois anos, ou de um que matou a avó com uma machadinha”

A cela onde Heitor foi preso comportava 12 pessoas, mas abrigava 45. Pertencia ao CDP III, setor do complexo prisional que abriga os detentos mais suscetíveis a agressões – membros de facções criminosas ou acusados de crimes sexuais, como estupro. Nessa ala, cada uma das oito celas abriga presidiários de um grupo, para evitar brigas e rebeliões. A de Heitor era dominada pelo PCC.

Como a comunidade onde ele morava também era dominada pela facção, o que poderia ter sido um problema acabou ajudando. “Eles perguntaram se não tinham me dado uma roupa, ou um Prestobarba. Eu disse que não tinham me dado nada”, conta Heitor, que estava havia três dias sem se trocar. Os outros detentos coletaram o básico entre si: bermuda e camiseta, barbeador, meio sabonete, escova de dentes usada.

À noite, Heitor não pregava os olhos, tentando não encostar nos companheiros que dividiam o mesmo colchão. Chorava e pensava em algum jeito de escapar dali. Os outros tiravam sarro. “Tá cheio de gente preso por duas baganas. Você veio com meia tonelada. Vai mofar aqui”, diziam.

Heitor passou três dias nessa primeira cela, até que um carcereiro gritou seu nome no corredor. “Medicação”, disse e abriu a grade para ele sair. Heitor não entendeu, mas obedeceu. Dois homens o conduziram por alguns metros pelo corredor, abriram outra cela e mandaram ele entrar. Naquele instante, teve certeza de que sua vida tinha terminado.

A cela para onde estava sendo transferido pertencia ao Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, uma facção que se opunha ao PCC. Por ter menos espaço e menos poder, o CRBC aceitava conviver com presos diversos, inclusive acusados por crimes sexuais. Só não tolerava membros da facção rival.

Heitor sabia disso. E, vindo da cela inimiga, achava que seria morto assim que entrasse. Mesmo se sobrevivesse, uma vez solto, tinha certeza de que nunca mais poderia voltar para sua comunidade, dominada pelo PCC. “Vocês são loucos, vão me colocar aí dentro?”, falou para os agentes penitenciários. Depois sentou no chão, abraçou os joelhos e chorou.

“Fica com nóis, de boa. A gente vai te dar uma assistência…”

A decisão pela mudança de cela foi, provavelmente, uma tentativa de protegê-lo.

Desde o dia da prisão havia uma intensa movimentação por parte do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba (CDHS) – ONG que atua na vizinhança de Heitor – para libertá-lo.

Segundo o coordenador da organização, Damásio Gomes da Silva, é provável que a campanha pela soltura tenha feito a administração penitenciária se atentar para o caso do rapaz. E para o fato de que ele estava num dos locais mais perigosos do CDP: a cadeia do PCC. Já a estratégia de chamar para a medicação visava evitar incidentes. “Se falassem que iam transferi-lo pra cadeia da oposição, podiam achar que ele estava ali para colher informação e isso levaria a violência”, explicou Silva.

Nessa segunda cela, havia cerca de 60 pessoas, a maior parte dormindo no chão, praticamente uns sobre os outros. Heitor passou a ser interrogado assim que entrou: “Você ficou na cadeia dos caras? Tá fazendo o que aqui agora?”. Ele respondia apenas que tinha sido preso inocente e tentava não encarar os presos encapuzados, empunhando facas improvisadas na penumbra do fundo da cela, constantemente à espera de um ataque inimigo.

Apesar da tensão, falava abertamente que preferia ter ficado na primeira cadeia, com os membros do PCC. Até que um ou dois dias depois, um detento o chamou de lado e disse que ele estava conversando muito. “Me levou num quarto lá, que tinha uns mafioso cheio de tatuagem”, contou Heitor. E relembrou o diálogo:

– Deixa eu te fazer uma pergunta – disse o detento que parecia estar no comando. – Você já derrubou sangue desse pessoal da sua cadeia?

– Claro que não.

– Então por que você tá com medo? Fica com nóis, de boa. A gente vai te dar uma assistência…

Depois disso Heitor tratou de falar menos. Se adequou às regras, mas continuava sem conseguir dormir. Passava as noites tenso, remoendo a injustiça de estar ali, e com medo de ser atacado. “Imagina você saber que está deitado do lado de um cara que matou uma menina de dois anos, ou de um que matou a avó com uma machadinha”, disse.

Também tinha dificuldade de comer, mas se forçava. Havia quem não comesse, com medo de ser envenenado, de encontrar pedaços de rato ou cacos de vidro na comida, provida pelo Estado mas manipulada por presos de outras facções. Só comiam aos domingos, alimentos trazidos pela família. Heitor lembra de um deles que já não conseguia levantar da cama. Passava os dias deitado, e companheiros tinham de lhe dar água na boca.

A justiça que tarda

“O nosso sistema prisional é um genocídio em andamento”, afirmou a defensora pública Mariana Py Muniz Cappellari, coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Um genocídio que, segundo ela, poderia ser minimizado simplesmente diminuindo o número de pessoas encarceradas.

“Dentre os presos sem julgamento, quantas pessoas poderiam ser absolvidas?”, questionou. “Isso sem falar dos condenados que podiam ter pena privativa de liberdade substituída por pena privativa de direito”, disse. Esses são, segundo ela, exemplos de que no Brasil “primeiro a gente prende e depois vai ver o que aconteceu”.

Ainda de acordo com Cappellari, a predileção pelo encarceramento é agravada pela dificuldade de acesso a defensores públicos. “Em todo o país nós temos um número muito pequeno de defensores. A maioria da população encarcerada é pobre, de baixa renda e tem dificuldade de buscar as defensorias e desconhecimento de seus direitos”, disse. Isso, segundo ela, atrasa a defesa e faz com que as prisões provisórias se alonguem, chegando a durar anos. “Tive um caso de uma pessoa que passou quatro anos presa, sem julgamento”, contou. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) o Brasil tem um déficit de 10.578 defensores estaduais.

Nem Mano Brown salva

Pouco mais de um mês após a prisão, Heitor estava novamente inconformado. Naquele dia, sem qualquer explicação, as grades não haviam sido abertas para o banho de sol. E não tinham servido nem café da manhã nem almoço. Quase 24 horas sem comida.

Quando uma bomba de efeito moral explodiu no pátio, seguida por latidos de cachorros, o pessoal levantou e começou a tirar a roupa. Desorientado, Heitor perguntou aos companheiros o que estava acontecendo. Explicaram que era a “blitz” mensal. A cada 30 dias agentes penitenciários entravam nas celas em busca de armas, celulares e drogas.

“Mano, mas a gente tá preso. Tão jogando bomba por quê?”, questionou Heitor. Ouviu o conselho de que tirasse logo a roupa e parasse de fazer perguntas. “Facilita pros caras e acaba mais rápido.” Ele obedeceu. Saiu da cela nu, com as mãos pra cima. Agachou três vezes diante de um agente e foi se sentar num canto do pátio, junto aos demais. “Um bagulho desumano”, resumiu.

Mal sabia ele, contudo, que a desumanidade tinha horas contadas. Naquela mesma noite, foi novamente chamado por um agente penitenciário. Dessa vez para receber a notícia de que seu processo havia sido arquivado por falta de provas. Estava livre.

Apesar do medo da repressão por ter ficado na cela do CRBC, Heitor voltou pro mesmo barraco. Na primeira noite, lembra que escutou um barulho, acordou, mas não abriu os olhos. Tinha medo de que, se abrisse, descobriria estar novamente na cela, espremido em meio a 60 presidiários. Não estava. Mas as coisas também não voltaram a ser como antes.

Nos primeiros dias de liberdade, foi abordado pela criminalidade local. “A sua sorte é que você é inocente. Se tivesse feito qualquer coisinha e ficasse na cela dos caras, a gente ia te pegar aqui fora”, lembra de ter escutado. E de responder no mesmo tom: “Mano, vocês põem droga na minha cabeça e ainda querem me ameaçar?”.

Além das ameaças e dos olhares desconfiados dos vizinhos, Heitor só conseguiu o emprego de volta depois que membros do CDHS se reuniram com o secretário de saúde do município. Só assim a prestadora de serviços a hospitais concordou em contratá-lo de volta, como assistente de jardinagem.

É onde Heitor trabalha hoje. Ganha R$ 1.100, paga R$ 400 de aluguel e sustenta dois filhos e a esposa, grávida do terceiro. Acha que, por ter estado preso, tem poucas chances de ser promovido. Diz que não é mais o mesmo e que, apesar de inocente e livre de antecedentes criminais, está condenado a carregar a marca de ex-detento para o resto da vida. “Hoje eu posso gravar CD com mano Brown, com quem for, que vão sempre bater o pé e falar: ‘esse cara aí, é do crime’”.

*Para preservar a segurança do entrevistado, optamos por utilizar um pseudônimo.

–

Ilustração: Estevão Ribeiro