No blog do Sakamoto

”O ódio. Eu não consigo, até agora, entender de onde vinha tanto, tanto ódio.”

A dúvida de Maria Aparecida bem caberia neste 27 de outubro, véspera de eleição presidencial, em que deixamos de nos reconhecer como semelhantes simplesmente por pensarmos diferente e passamos a enxergar inimigos em cada esquina. Mas é mais antiga.

Durante as sessões de tortura realizadas no 36o Distrito Policial (local que abrigou a Oban e, posteriormente, o DOI-Codi, na capital paulista), durante a ditadura, os vizinhos do bairro residencial do Paraíso reclamavam dos gritos de dor e desespero que brotavam de lá. Tente dormir tendo, ao lado, um ser humano sendo moído em paus-de-arara, eletrochoques, ”cadeiras do dragão” e tantos outros métodos criativos aplicados por militares e policiais. As reclamações cessavam com rajadas de metralhadora disparadas para o alto, no pátio, deixando claro que aquilo continuaria até que o sistema decidisse parar. Mas o sistema não parava. O sistema nunca para por conta própria.

A noite de Maria Aparecida Costa durou três anos e meio, dos quais dois meses torturada lá. ”Fiquei presa ali”, apontou para mim o primeiro andar do prédio quando estive com ela no local. Não gostaria de repetir aqui esse registro que fiz aqui tempos atrás, mas não é culpa minha e sim da História – que se repete à nossa frente não como farsa, mas como delírio.

A tortura firmava-se como arma da disputa ideológica. Era necessário ”quebrar” a pessoa, mentalmente e fisicamente, pelo que ela era, pelo que representava e pelo que defendia. Não era apenas um ser humano que morria a cada pancada. Era também uma visão de mundo, uma ideia. Ainda hoje, Cida tenta entender o que ocorreu. ”Tinha mais alguma coisa. Claro que a justificativa era ideológica. Mas tinha mais alguma coisa. Porque eles sentiam prazer de verdade no que faziam. Prazer de verdade em torturar.”

Talvez o ódio surgia, como lembra Cida, da sensação de poder. De fazer porque se pode fazer enquanto o outro nada pode.

O Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) era integrado por membros do Exército, Marinha, Aeronáutica e policiais. Ficou na mão de um açougueiro-torturador, o falecido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra (cujo livro repousa na cabeceira de Jair Bolsonaro, de acordo com o próprio em entrevista ao programa Roda Viva), após Cida ser transferida para outra instalação.

Dizem que carrascos não podem pensar muito no que fazem sob o risco de enlouquecerem. Mas também dizem que os melhores carrascos são os psicopatas que gostam do que fazem. E se dedicam com afinco a descobrir novas formas de garantir o sofrimento humano. Muitos dos que fizeram o serviço sujo para a ditadura e passaram pelo prédio do DOI-Codi amavam sua ”profissão”. Como o psicopata Ustra que acabou se transformando em exemplo para muita gente, dentre eles o general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, que não apenas o chamou de ”herói” como justificou o sangue nas mãos dele com um ”heróis matam” – em entrevista concedida à Globonews num icônico 7 de setembro.

A metodologia desenvolvida durante esse período e a certeza do ”tudo pode” continua provocando vítimas em periferias das grandes cidades, onde a vida vale muito pouco. Bolsonaro quer que policiais não sejam devidamente responsabilizados caso matem civis em supostos confrontos. Ou seja, menos punição ainda por mortes que não se enquadrem como legítima defesa. O que não deve melhorar a vida nem de policiais, nem de civis. Ao todo, 5.144 pessoas foram mortas em intervenções policiais em 2017 (alta de 20% em relação ao ano anterior) e 367 policiais mortos (queda de 4,9%) – um policial morto e 14 mortos por policiais todos os dias, de acordo com levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os torturadores, como Brilhante Ustra, não acreditavam simplesmente estar em uma guerra. Se assim fosse, haveria protocolos internacionais proibindo o que foi feito, como as Convenções de Genebra. Muito menos em uma missão divina porque Deus, se existir, nunca ouviu os gritos que saíram de lá. O que havia nas celas era, para eles, a representação do mal. E o mal precisava ser extirpado.

Tal qual ouvimos hoje: que há pessoas ou grupos que precisam ser extirpados. Tal como disse Bolsonaro, no último domingo (21), ao prometer ”uma limpeza nunca vista na história” após eleito. ”Vamos varrer do mapa esses bandidos vermelhos do Brasil”, afirmou. ”Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.”

Na superfície dessa afirmação, há ódio. Mas se escavarmos um pouco, chegaremos à ignorância e, depois, ao medo sobre o outro. Medo que foi sistematicamente semeado por Jair Bolsonaro durante sua campanha e que foi explicitado pelo ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, neste sábado, através de sua conta no Twitter: ”pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato me inspira medo. Por isso, votarei em Fernando Haddad”. Independente de quem ganhe neste domingo, colheremos todo esse medo na forma de ódio, com fatura, em 2019 e nos anos seguintes. Ódio que, vale lembrar, não precisa de terreno fortalecido com democracia para florescer.

Políticos dizem não incitar a violência com suas palavras. Por vezes, não são eles que atacam, mas é a sobreposição de seus discursos ao longo do tempo que distorce o mundo e torna a agressão banal. Ou, melhor dizendo, “necessária” para tirar o país do caos e levá-lo à ordem. Acabam por alimentar a intolerância, que depois será consumida por fãs malucos ou seguidores inconsequentes que fazem o serviço sujo.

O grosso da população, incendiada no período eleitoral, deve voltar ao ”normal” após a apuração dos votos da mesma forma que houve uma descompressão após a votação do impeachment. O que não significa que parte da sociedade não se mantenha em guerra, alimentada pelo ressentimento ou pelo não reconhecimento de derrota eleitoral de seus líderes. Com a vitória de Bolsonaro, grupos radicais, sentindo-se empoderados pela mudança de governo, vão estar à vontade de ir às ruas, atuando como milícias políticas, para monitorar e punir opositores do governo, militantes pelos direitos humanos e jornalistas.

O golpe e a ditadura são temas que não fazem parte de nosso cotidiano em comparação com outros países que viveram realidades semelhantes e que almejam ser democracias. Passadas mais de três décadas de seu término, começamos a esquecer e a relativizar. O presidente do Supremo Tribunal Federal diz que se sente mais confortável de chamar o golpe de 1964 de ”movimento”. Bolsonaro já afirmou que concorda com a tortura – tortura, que é a prova de que um Estado não obedece regras e, portanto, qualquer cidadão pode ser vítima de arbitrariedade, quanto ao seu corpo, suas crenças, suas propriedades. O Datafolha apontou que 69% apoiam a democracia, mas o estudo ”Medo da Violência e Autoritarismo no Brasil”, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com levantamento do próprio Datafolha, mostrou que, em uma escala de zero a dez, a sociedade brasileira marca 8,1 na propensão a endossar posições autoritárias em nome de soluções para sua vida. Ou seja, cada um defende sua ideia de democracia – que, não raro, inclui tortura, prisões sem mandados, morte de adversários.

Em suma, lidamos com o passado como se ele tivesse automaticamente feito as pazes com o presente. Não, não fez. E, agora, podemos estar mergulhando em uma aventura autoritária achando que três décadas de construção de instituições vai nos manter seguros. Não, não vão. Porque, ao contrário do que se repete insistentemente, ”as instituições [não] estão funcionando normalmente”. E podem ser desconstruídas. De acordo com Eduardo Bolsonaro, deputado reeleito com a maior votação da história do país e filho do presidenciável, basta um cabo e um soldado para fechar o STF.

Como sempre digo, o impacto de não resolvermos o nosso passado se faz sentir no dia a dia das periferias das grandes cidades, em manifestações, nos grotões da zona rural, com o Estado aterrorizando, reprimindo e torturando parte da população (normalmente mais pobre) com a anuência da outra parte (quase sempre mais rica). Temos visto nos últimos dias o que isso significa nas universidades públicas, com policiais e a Justiça Eleitoral censurando atos contra o fascismo.

Independentemente de quem ganhe, desejo que a história do período entre 1964 e 1985 continue a ser contada nas escolas até entrar nos ossos e vísceras de nossas crianças e adolescentes a fim de que nunca esqueçam que a liberdade do qual desfrutam não foi de mão beijada. Mas custou o sangue, a carne e a saudade de muita gente. Pois Cida é torturada novamente e novamente, todos os dias, no Brasil, sob outros nomes, crenças, gênero ou cor de pele. Normalmente, jovens, negros e pobres, em nome da tranquilidade de alguns ”homens e mulheres de bem”.

Só dessa forma, poderemos garantir que a minoria que hoje clama por golpe militar e pela volta da ditadura continue a ser vista pelo restante da sociedade como mal informada, ignorante ou insana – e tratada com todo o carinho possível e paciência. Pois, talvez um dia, compreenda o que significa a liberdade que está diante de seus olhos olhos, mas que não consegue enxergar.

–

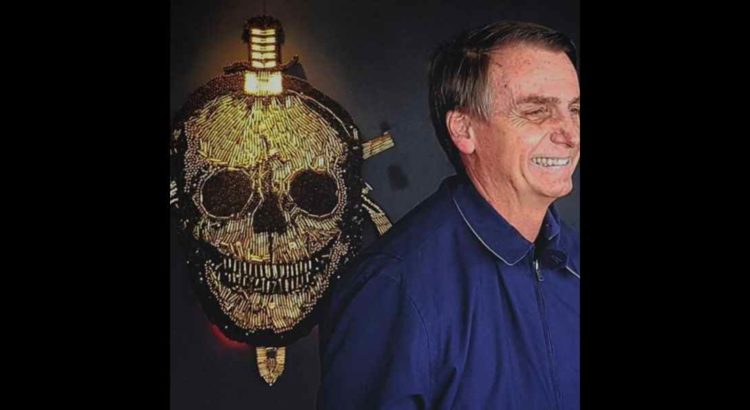

Bolsonaro no BOPE. Foto: Estadão