Rebelião dos marinheiros da Armada brasileira contra o uso dos castigos corporais foi liderada por João Cândido, que ficaria conhecido como o Almirante Negro. Foi o primeiro marinheiro a comandar, durante cinco dias, uma frota de navios, entre os quais dois modernos couraçados.

por Luís Leiria, em Buala

“[O algoz] apanhava uma corda mediana, de linho, atravessava-a de pequenas agulhas de aço, das mais resistentes e, para inchar a corda, punha-a de molho com o fim de aparecerem, apenas, as pontas das agulhas. A guarnição formava e vinha o marinheiro faltoso algemado. O comandante, depois do toque de silêncio, lia uma proclamação. Tiravam as algemas das mãos do infeliz e o suspendiam nu da cintura no pé de carneiro, ferro que se prende à balaustrada do navio. E então, Alípio, o mestre do trágico cerimonial, começava a aplicar os golpes. O sangue escorria. O paciente gemia, suplicava, mas o facínora prosseguia calmamente o seu mister degradante. Os tambores, batidos com furor, sufocavam os gritos. Muitos oficiais voltavam o rosto para o lado. (…) A marinheirada, possuída de repulsa e de profunda indignação concentrada, murmurava:

– Isto vai acabar!” (depoimento do marinheiro brasileiro Eurico Fogo, no final do século XIX, citado no livro “A Revolta da Chibata”, de Edmar Morel1.)

A prática dos castigos corporais na marinha brasileira, nomeadamente o açoite, teria acabado em 1889, por força de um decreto publicado no segundo dia de vida da República brasileira. Mas a lei era uma coisa, e a realidade dos navios da Marinha brasileira era outra muito diferente: ignorando a lei, os oficiais continuaram a usar o castigo da chibata durante mais duas décadas a coberto do código de conduta da Marinha.

Qualquer falta poderia ser pretexto, e ao abuso punitivo somava-se o sadismo dos comandantes, que ignoravam o limite máximo da antiga lei, de 25 chibatadas, e chegavam a multiplicá-las por dez.

A marinha poderia ser republicana, mas a prática era medieval e possuía raízes profundas: “vinha dos tempos da escravidão”, argumentava o escritor Gastão Penalva, antigo oficial da Marinha.

Um oficial branco para cada dez marinheiros negros

A tripulação de um navio de guerra reproduzia quase caricaturalmente a sociedade brasileira: os oficiais vinham das classes nobres, da aristocracia rural ou da burguesia urbana; os postos inferiores eram preenchidos por voluntários, por homens vindos da Escola dos Aprendizes e, como estes não fossem suficientes, a Marinha usava o recrutamento forçado, muitas vezes feito à saída das prisões, para completar as tripulações. Assim, os navios de guerra brasileiros eram governados por oficiais brancos e aristocráticos que tinham de impor a sua autoridade sobre marinheiros quase todos eles negros ou mestiços, sendo de um para dez a proporção entre oficiais e postos inferiores.

Para manterem a disciplina nos navios, o recurso aos “aviltantes castigos” era constante. O almirante Eduardo Wandenkolk, segundo o já citado Penalva, “não se pejava de dizer que, a seu juízo, mais valia a chibatada como castigo ao réu confesso, do que os maçantes e delongados conselhos de guerra.” Proibir a chibata, argumentavam os seus adeptos, era ameaçar a vida dos oficiais, já que “só com o temor do castigo é que podem ser contidos os marinheiros negros mal encarados.”2

Mas a ordem imposta pela violência e o medo, sem uma contrapartida de melhores condições de vida (os marinheiros recebiam pagamentos miseráveis e cumpriam ritmos de trabalho extenuantes) não podia ser duradoura. Além disso, depois de alistados, os marinheiros só podiam sair da Marinha ao fim de 15 anos. Isto é: aquele que era alistado à força sentia-se numa condição pior que a do preso. Resultado: multiplicavam-se as deserções e os atos de indisciplina.

Uma das maiores frotas navais de guerra do mundo

Os governos do início da República, porém, pareciam cegos diante desta realidade. Investiam pesadamente na renovação da frota, mas nada faziam para melhorar as condições de vida da marinhagem. Em 1910, o Brasil detinha uma das maiores frotas navais de guerra do mundo. As estrelas desta frota eram os couraçados Minas Gerais e São Paulo, ambos novos em folha e já construídos de acordo com o novo conceito de navio de guerra, o dreadnought, dotado de armamento de calibre único e cuja propulsão era assegurada por turbinas a vapor.

O Minas Gerais aportou pela primeira vez no Rio de Janeiro no dia 18 de abril de 1910. Foi recebido pela população com manifestações de alegria e emoção patriótica. Dizia um jornal da época3: “Longamente o povo brasileiro se havia preparado para a forte emoção, mas essa prolongada expectativa não fez senão aumentar cada vez mais o entusiasmo cívico em que ele ontem, em milhares de lenços brancos ou gritando vivas calorosos, manifestou todo o seu imenso júbilo.”

A bordo estava o marinheiro João Cândido, então com 30 anos, negro, filho de um tropeiro da cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Ele fazia parte de um grupo de marinheiros brasileiros que viajara para a Inglaterra, onde o navio fora construído, para acompanhar a fase final da obra, receber formação sobre o seu funcionamento e trazê-lo para o Brasil. Como poderia imaginar o jovem marujo que, sete meses e poucos dias depois, estaria ele no comando daquela monstruosa máquina de guerra, manobrando na baía da Guanabara e disparando os seusimagem widget canhões sobre as fortalezas que o poderiam ameaçar?

Começa a revolta

Muitas rebeliões já tinham ocorrido anteriormente em navios da Marinha do Brasil. Mas nenhuma delas contou com o nível de preparação e organização encontrados na revolta de 1910. A ação dos marinheiros foi discutida em sucessivas reuniões. A ideia de uma ação abarcando vários navios começou a germinar no estaleiro inglês que construiu os modernos couraçados, onde se reuniram algumas centenas de marinheiros brasileiros para lá levados para receber formação no manejo das novas máquinas de guerra.

A ideia era empreender uma revolta que acabasse de uma vez por todas com os castigos corporais. Cada navio, dos envolvidos na conspiração, tinha um comité para preparar a revolta, e representantes num comité revolucionário geral. A revolta foi marcada e remarcada para várias datas, mas um episódio decidiria o dia definitivo: em 21 de novembro, ocorreu o castigo do marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, o “Baiano”, condenado a receber 250 chibatadas no Minas Gerais. Provocou uma tal revolta que os marujos, obrigados a presenciar a “cerimónia”, saíram de lá murmurando: “este será o último”.

Compreendendo que não se podia esperar nem um só dia mais, o comité geral revolucionário decidiu antecipar para o dia 22 a revolta que estava marcada para a noite de 24 para 25.

E assim foi. Na noite do dia 22, os marinheiros apropriaram-se dos navios à força, em rápidas ações que nalguns casos provocaram mortes de oficiais e marujos. No Minas Gerais, o comandante do navio, Capitão-de-Mar-e-Guerra Batista das Neves foi morto em combate à espada com os amotinados, morrendo também dois oficiais; no Bahia, um oficial foi morto, bem como no São Paulo. Neste último, porém, os rebeldes negociaram e deixaram sair os oficiais, garantindo que o movimento era contra os castigos, não contra eles. Nos combates corpo-a-corpo, ocorridos durante a rebelião, alguns marinheiros também perderam a vida.

Às 22h50, o marinheiro de 1ª classe João Cândido, que assumira o comando do Minas Gerais, mandou disparar um tiro de canhão, o sinal combinado para comunicar aos outros que o navio caíra nas mãos dos rebeldes. Recebeu respostas do São Paulo e do Bahia. O Deodoro, com uma situação indefinida nesse momento, ficou mudo. O novo comandante do Minas Gerais enviou então uma comunicação ao Palácio do Catete, sede do governo, comunicando que a esquadra estava levantada para acabar com os castigos corporais.

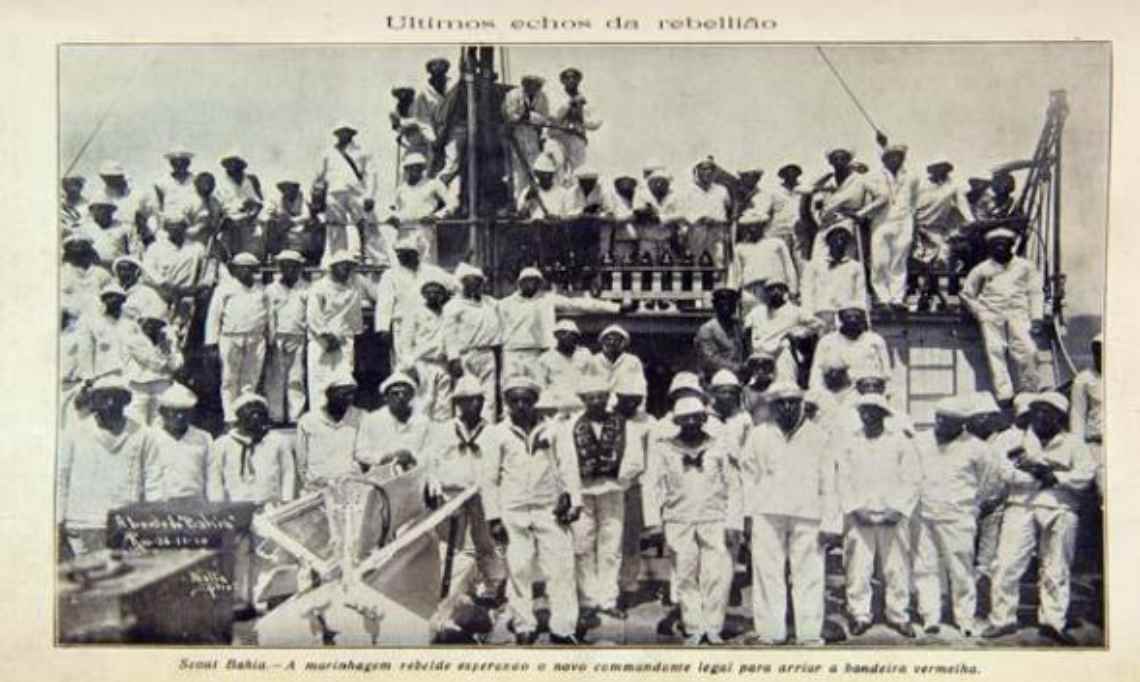

Às 5h da manhã, os navios que tinham aderido à revolta eram: o São Paulo e o Minas Gerais (os dois modernos couraçados), e ainda o Deodoro, Floriano, Primeiro de Março, Benjamin Constant, e Bahia. Todos eles tinham hasteado a bandeira vermelha da revolta. Mas João Cândido decidiu concentrar o movimento em quatro embarcações, já que todas elas tinham as tripulações muito reduzidas. Assim, transferiu marinheiros para os navios que iriam protagonizar toda a revolta, Minas Gerais, São Paulo, Deodoro e Bahia, ficando as restantes naves ancoradas e com apenas alguns marinheiros a bordo.

Os rebelados advertiram as fortalezas de Santa Cruz, Laje e São João a não dispararem os seus canhões sobre as naves de guerra rebeladas, sob pena de serem arrasadas. Os navios fizeram alguns disparos de aviso, aos quais as fortalezas não responderam, mantendo-se mudas. O poder de fogo dos couraçados era muito superior ao das fortalezas e aos contratorpedeiros que não entraram na revolta. João Cândido, o primeiro marinheiro a comandar uma frota de navios, era consciente do seu poder. Na torre do Minas Gerais, permanecia com o seu uniforme de marinheiro, ao qual apenas acrescentara um lenço vermelho, símbolo da rebelião. Se quisesse, teria arrasado o Rio de Janeiro. Mas não era esse o objetivo do “Almirante negro”, como passou a ser conhecido.

Reivindicações

Numa carta enviada ao marechal Hermes da Fonseca, presidente da República recém-eleito, os revoltosos apresentavam as suas reivindicações: 1) Afastar “os oficiais incompetentes e indignos de servirem a Nação Brasileira”; 2) Reformar o código que regia os marinheiros, de forma a fazer desaparecer a chibata e os outros castigos corporais; 3) Aumento do soldo; 4) “Educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda.”

Os revoltosos davam o prazo de 12 horas para receberem uma resposta satisfatória “sob pena de ver a Pátria aniquilada”.

O governo reagiu pondo em curso duas opções diferentes. A primeira foi negociar. Mandou para encontrar-se com o líder da revolta o deputado e comandante da Marinha José Carlos Carvalho; mas, ao mesmo tempo, procurava elaborar um plano de ataque, envolvendo a frota de contratorpedeiros fiéis ao comando.

O enviado do governo foi recebido com todas as honras pelos marinheiros do São Paulo e depois do Minas Gerais. Os revoltosos mostraram-lhe como o navio se encontrava em boa ordem, e esclareceram que tinham mandado borda fora todas as bebidas alcoólicas a bordo. Mostraram em especial como o cofre do navio estava guardado por quatro marinheiros armados. “Aquilo é sagrado”, insistiram, repetindo que tudo o que queriam era o fim dos bárbaros castigos corporais e obterem meios para trabalhar compatíveis com as suas forças. Além disso, pediam que o Presidente da República lhes desse um perdão pela revolta. O enviado confirmou que os navios estavam a movimentar-se com precisão, e que se encontravam prontos a entrar em ação ao primeiro sinal que partisse do Minas Gerais. Confirmou também não ter visto nenhum oficial a bordo.

Entretanto, a primeira reação da população da zona sul da cidade foi a de fugir do alcance dos canhões dos couraçados, deslocando-se, os que podiam fazê-lo, para a periferia, para Petrópolis e outras cidades da serra. Da Central, os comboios partiam a abarrotar.

Mas entre a maioria da população, que não tinha como sair da cidade, o movimento dos marinheiros começou a ser visto com simpatia.

Exibição de maestria

Enquanto decorria o prazo dado pelos rebeldes, o Almirante Negro mantinha os navios em movimento. Um jornal da época descrevia assim a movimentação das naves de guerra sob o comando rebelde: “Os couraçados Minas Gerais e São Paulo e o scout4 Bahia (…) puseram-se em marcha, manobrando para o canal e aproando a barra. Na testa ia um couraçado, seguindo-se-lhes o scout e o outro dreadnought.”

“Foi uma sortida magnífica pela disposição corretíssima da divisão revoltada, evoluindo com precisão, guardando distâncias regulares e rigorosas, mantendo marcha idêntica os três navios.”

“Fora da barra, a Esquadra evoluiu e virou de bordo, rumando de novo em direção à nossa baía, vindo o São Paulo na frente, o scout no centro e o Minas Gerias fechando a retaguarda da divisão.”

“O São Paulo, passando por Villegainon, lançou ferros, ancorando; o Bahia passou por ele, amarando a cerca de duzentos metros, mais adiante, deixando o canal livre, por onde prosseguiu serenamente o Minas Gerais até além da ilha Fiscal. Nessa altura, o Minas Gerais rapidamente girou sobre si mesmo, voltando até as vizinhanças do seu irmão São Paulo, ficando parado entre o Bahia e o Deodoro. Tudo nisto feito com maestria.”

O escritor, diplomata e jornalista Gilberto Amado publicou em O Paiz um artigo que ficou conhecido como “a mais bela página sobre a marujada sublevada”5:

“Fora, João Cândido, árbitro do Brasil, evoluía, fazia curvas complicadas, piruetava na baía, na costa – a mais ridícula e a um tempo a mais formidável ameaça que ainda apavorou uma cidade. João Cândido, o Minas, o navio amado, orgulho do nosso patriotismo superficial, trasmudado em navio-fantasma, instrumento do mal e do horror que nunca imagináramos.”

“Entretanto, entre o assombro, a maravilha – Vejam como navegam os revoltosos! Que perícia magistral!”

“(…) Isto bastou para, cessada a hipótese do perigo, borbotar o fácil entusiasmo nacional. Quase chegamos a abençoar a revolta, pela surpresa da revelação.”

“Certo, o direito que animava os revoltosos era uma garantia desse entusiasmo, da alegria popular. Eles mataram o Comandante Batista das Neves, o tenente Cláudio, mas tinham por si o direito da dignidade humana, o primeiro de todos os direitos, que a chibata feria.”

Estes dois exemplos da imprensa da época mostram como João Cândido tinha perfeita noção de estar a fazer uma demonstração de força ao governo e à Marinha, deixando claro que não era pela falta de oficiais que os vasos de guerra eram menos ameaçadores. Ao mesmo tempo, oferecia à população carioca uma exibição de perícia e de capacidade de manobra dos mais modernos navios da esquadra sublevada, que evoluíam na baía da Guanabara sob o comando de simples marinheiros, humilhando também os aristocráticos oficiais da Marinha, expulsos dos seus postos e forçados a tudo assistir, impotentes.

Governo impotente

No dia 23, o comandante José Carlos Carvalho, o enviado de paz à frota sublevada, foi ao plenário da Câmara Federal fazer o relatório da sua missão, descrevendo o que encontrara a bordo dos navios revoltosos e a sua determinação de manter a revolta até que o governo pusesse fim aos castigos. Para ilustrar o que queriam dizer, trouxeram diante do enviado o marinheiro punido na véspera do início da revolta. “As costas desse marinheiro assemelhavam-se a uma tainha lanhada para ser salgada”, exclamou o comandante.

Mas ao mesmo tempo que os senadores e deputados preparavam a amnistia, os comandantes dos contratorpedeiros e destroieres fiéis ao governo dirigiam-se ao Ministério da Marinha para propor um plano de ataque aos revoltosos. Os navios fiéis mobilizavam nas suas tripulações mais homens que os rebeldes; mas o seu poder de fogo era incomensuravelmente inferior. Optaram por uma ação baseada na artimanha de simular a adesão à revolta, içando o estandarte vermelho, na esperança de se poderem aproximar e torpedear os couraçados. O ministro concordou com o plano.

Mas este nunca foi posto em prática. Ao anoitecer, João Cândido recebeu uma mensagem: “Tenha cuidado com a noite. Os destroieres vão atacar”. Os revoltosos tinham simpatizantes do outro lado.

O Almirante Negro determinou então a saída da esquadra, à noite, para fora da baía da Guanabara. No mar aberto, os destroieres não teriam qualquer hipótese frente aos couraçados.

A vitória

No dia seguinte, o Senado discutiu uma proposta de amnistia apresentada pelo senador Rui Barbosa, político que fora derrotado nas eleições presidenciais. A proposta, curta e direta, concedia “amnistia aos insurretos, se os mesmos, dentro do prazo que lhes for marcado pelo Governo, se submeterem às autoridades constituídas.” Defendida pelo autor e pelo senador Pinheiro Machado, chefe do Partido Republicano que apoiara Hermes da Fonseca, a proposta foi aprovada e passou para a Câmara Federal.

À tardinha, o Minas Gerais recebeu uma mensagem do comandante José Carlos Carvalho informando que o senado já votara a amnistia e que a Câmara o faria no dia seguinte. “Confiem no Presidente da República. Qualquer imprudência será prejudicial”, concluía.

A lei seria efetivamente aprovada pela Câmara federal no dia seguinte. Com a amnistia aos revoltosos, estava terminada a rebelião. João Cândido radiografou para o comandante José Carlos Carvalho a seguinte mensagem: “Entraremos amanhã ao meio-dia. Agradecemos os seus bons ofícios em favor da nossa causa. Se houver qualquer falsidade o senhor sofrerá as consequências. Estamos dispostos a vender caro as nossas vidas. – Os revoltosos.”

É curiosos notar uma ponta de desconfiança nesta última mensagem, pois dias mais tarde, quando a traição mostrou a verdadeira cara do governo, o Almirante Negro manteve até o fim – até ser preso – a confiança ingénua no Presidente da República.

No dia 26, às 13 horas, as quatro naves, alinhadas, prestaram homenagem aos mortos da insurreição. Depois, foi o próprio João Cândido, diante da tripulação formada no convés, que passou o comando do Minas Gerais ao oficial enviado. Este, depois de ler o decreto da amnistia, percorreu o navio, encontrando-o em perfeita ordem. João Cândido tirou do pescoço o lenço vermelho, guardando-o no bolso.

A traição

A Revolta da Chibata foi vitoriosa, porque nunca mais esse castigo aviltante foi imposto na Marinha brasileira. Claro que continuaram a existir injustiças no tratamento dos marinheiros, claro que os oficiais continuaram a exercer a sua arrogância e arbitrariedades. Mas a chibata nunca mais lacerou as costas da marujada. Os protagonistas da revolta, porém, pagaram cara essa vitória.

Os enxovalhados governo e comando da Marinha não poderiam deixar passar a humilhação que haviam sofrido diante de toda a população sem pôr imediatamente em movimento a vingança.

O plano da traição começou nos dias seguintes. Para prevenir a possibilidade de novas ameaças, o Minas Gerais e o São Paulo foram desarmados. E cerca de 1.300 marinheiros foram dispensados da Marinha.

Mas o pior ainda estava por vir. A tensão ia crescendo, boatos de medidas repressivas cruzavam-se com outros boatos que falavam de novas rebeliões. No dia 9 de dezembro, foi abortada uma rebelião no Rio Grande do Sul. No mesmo dia, o Batalhão Naval, na Ilha das Cobras, declarou-se amotinado e foi bombardeado impiedosamente pelas forças governamentais. Quando os amotinados hastearam a bandeira branca, o governo recusou-se a parar o ataque, com o intuito de forçar a declaração de Estado de Sítio.

No dia 10, o governo prendeu 600 pessoas, a maioria marinheiros amnistiados, e entre eles quase todos os líderes da Revolta da Chibata (escapando apenas o cabo André Avelino, líder da revolta no Deodoro, que fugira para o Norte do país). João Cândido, junto com outros 17 marinheiros, que estavam presos no 1º Regimento de Infantaria, foi transferido para uma cela subterrânea da Ilha das Cobras. Destes 18, apenas dois sairiam de lá, todos os outros morrendo por inalação de cal. O líder máximo da Revolta da Chibata foi um dos dois sobreviventes, mas saiu seriamente abalado, sendo internado num hospital psiquiátrico. Apenas 18 meses depois, já recuperado, ele e outros nove marinheiros foram absolvidos da acusação de envolvimento nas rebeliões de 9 e 10 de dezembro. Mas todos foram desligados da Marinha.

A vingança, entretanto, mostrara mais uma face na forma de um “navio-fantasma”, o Satélite, embarcação civil mas capitaneado por um militar, com mais de cem marinheiros amnistiados no porão, junto com umas centenas de bandidos e 45 mulheres. No caminho, sete marinheiros foram fuzilados na sequência de uma rebelião simulada. Os outros foram forçados a trabalho semiescravo na extração da borracha, a maioria morrendo de doenças tropicais.

Nunca esquecido

O ódio dos regimes autoritários a João Cândido permaneceria aceso durante a história, até porque ele nunca foi esquecido. Em 1934, o jornalista e editor Aparício Torelly, mais conhecido como o Barão de Itararé, publicou um artigo no Jornal do Povo exaltando o papel de João Cândido e foi agredido por oficiais da Marinha. Com o bom-humor que o caracterizava, afixou na porta de seu gabinete no jornal um cartaz que dizia: “Entre sem bater”.

Apesar da repressão, as evocações do Almirante negro sucediam-se; Gustavo Barroso ensaiou recompor o quadro que levou à revolta de 1910 e foi chamado ao DIP; Raimundo Magalhães Júnior publicou oito páginas de fotografias da Revista da Semana sobre João Cândido.

O jovem jornalista Edmar Morel foi reunindo todo o material e lia-o para o próprio João Cândido, recolhendo depois o seu depoimento e publicando em 1958 aquele que é até hoje o livro de referência sobre a rebelião de 1910, a que deu o título “A Revolta da Chibata”.

O lançamento do livro foi um assinalável sucesso, que trouxe de novo João Cândido para a ribalta. Compareceram à noite de autógrafos Jorge Amado, Vinicius de Morais, Clarice Lispector e Manuel Bandeira. João Cândido, que na altura vendia peixe no centro do Rio de Janeiro, assumiu completamente o livro, afirmando que era a sua história e literalmente “assinando em baixo”: ele autografou, ao lado de Morel, os livros na noite do lançamento. Tinha 78 anos. Morreu em 1969, aos 89 anos, em plena ditadura militar.

Mas não foi esquecido. Seria estender demasiado este artigo lembrar todas as homenagens que ele ainda viria a receber. Vale a pena, pelo menos, lembrar duas. Em junho de 2008, em cerimónia no palácio do Planalto, foi sancionada pelo presidente Lula da Silva uma amnistia póstuma a João Cândido e aos outros marinheiros que se rebelaram em 1910. Uma estátua de três metros reproduzindo o Almirante Negro foi a princípio instalada nos jardins do Museu da República, depois reinaugurada na Praça XV, no centro do Rio de Janeiro.

A segunda é a homenagem imortal de Aldir Blanc e João Bosco, cantada por Elis Regina.

João Cândido foi o Mestre-sala dos Mares. Mas até nesta letra há um exemplo da perseguição dos regimes ditatoriais e da cúpula da Marinha brasileira a João Cândido: a referência ao Almirante Negro foi vetada pela censura do regime militar, com o argumento de que nunca houve um almirante negro no Brasil. Para que a música passasse, João Bosco teve de propor a substituição por Navegante Negro.

Mestre-sala dos Mares

Há muito tempo nas águas da Guanabara

O dragão no mar reapareceu

Na figura de um bravo feiticeiro

A quem a história nunca esqueceu

Conhecido como Navegante Negro

Tinha a dignidade de um mestre-sala

E ao acenar pelo mar

Na alegria das regatas

Foi saudado no porto

Pelas mocinhas francesas

Jovens polacas

E por batalhões de mulatas

Rubras cascatas jorravam das costas dos santos

Entre cantos e chibatas

Inundando o coração do pessoal do porão

Que a exemplo do feiticeiro gritava então

Glória aos piratas, às mulatas, às sereias

Glória à farofa, à cachaça, às baleias

Glória a todas as lutas inglórias

Que através da nossa história

Não esquecemos jamais

Salve o Navegante Negro

Que tem por monumento

As pedras pisadas do cais

Mas salve

Salve o Navegante Negro

Que tem por monumento

As pedras pisadas do cais

–

Bibliografia

“A Revolta da Chibata”, Edmar Morel, organização de Marco Morel, São Paulo, 2009, 5ª edição

“A Revolta da Chibata faz cem anos”, por Mário Maestri, Antíteses, v. 3, n. esp. p. 24-38 , dez. 2010.

“Vidas de marinheiro no Brasil republicano: identidades, corpos e lideranças da revolta de 1910”, por Sílvia Capanema Pereira de Almeida, Antíteses, v. 3, n. esp. p. 90-114, dez. 2010.

“A imprensa e o contexto da Revolta da Chibata: história e historiografia”, por Tania Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira, Antíteses, v. 3, n. esp. p. 11-23, dez. 2010.

“Sou escravo de oficiais da Marinha”: a grande revolta da marujada negra por direitos no período pós-abolição (Rio de Janeiro, 1880-1910), por Álvaro Pereira do Nascimento, Revista Brasileira de História. São Paulo, 2016.

Notas:

1.Morel, Edmar, “A Revolta da Chibata”, São Paulo, 2009, 5ª edição, p. 68

2.Idem, p. 41.

3.Citado em Morel, Edmar, “A Revolta da Chibata”, São Paulo, 2009, 5ª edição, p. 69.

4.O mesmo que cruzador.

5.Ver Morel, Edmar, “A Revolta da Chibata”, p. 59.