O documentário “A Última Floresta” mostra o modo de vida, as lutas e sonhos do povo Yanomami

Vanessa Nicolav, Brasil de Fato

“Quando eu estava filmando ‘Ex-Pajé’, que é um documentário que tratava de uma comunidade em que o pajé está sendo destituído do seu poder, eu pensei, ‘agora eu preciso fazer o contrário, preciso fazer um documentário que mostre uma comunidade onde os pajés estejam muito fortes, resistindo à igreja e ao capital’”. É assim que o roteirista e diretor Luiz Bolognesi conta como nasceu a ideia do documentário “A Última Floresta”, que estreou no Festival de Berlim do início de março, e no Festival É Tudo Verdade em abril.

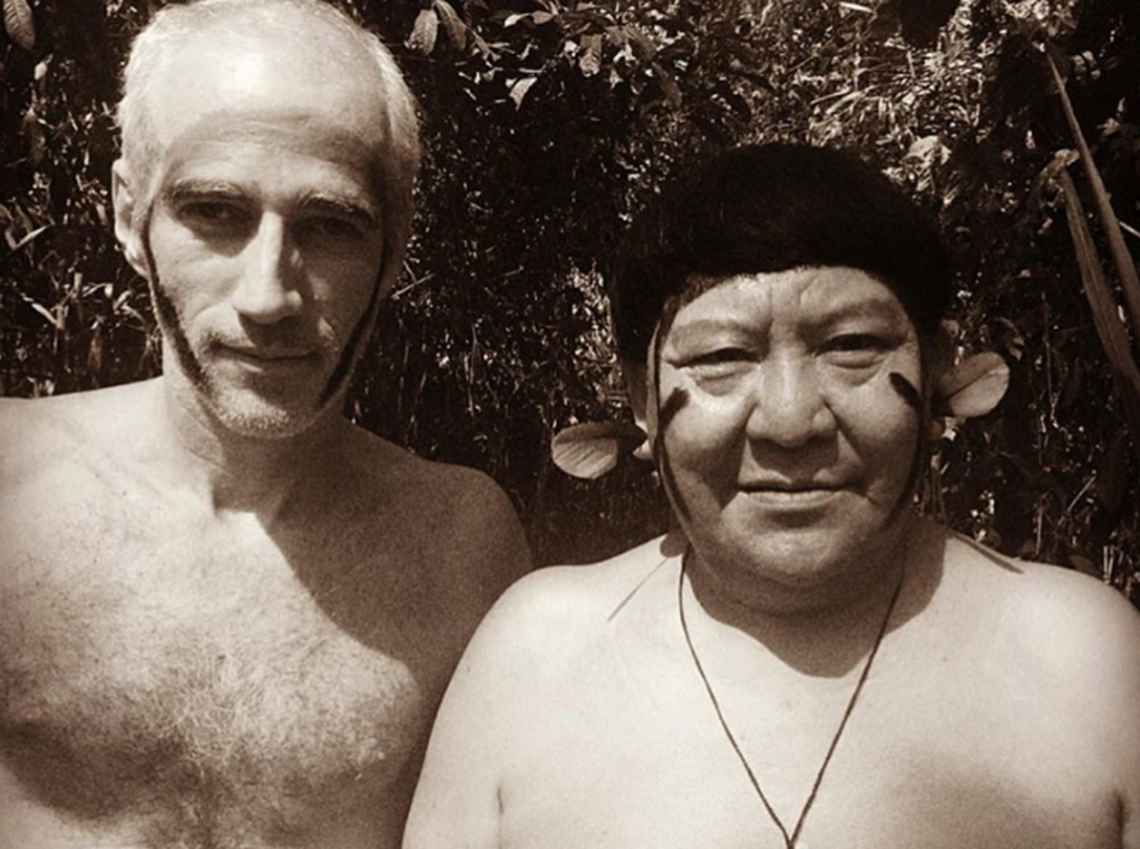

A comunidade escolhida para rodar o filme foi a dos Watoriki, que vivem praticamente isolados no norte do país e ao sul da Venezuela. Além de protagonizarem todo o filme, os indígenas também colaboraram intensamente na produção. O xamã e liderança Yanomami Davi Kopenawa é inclusive co-roteirsta do documentário.

“Eu já conhecia o Davi Kopenawa pela literatura, e por entrevistas, e sabia que ele era um xamã da resistência. No território Yanomami, por exemplo, ele não permite a entrada da igreja evangélica, e ele também resiste à entrada do modo de vida capitalista. Por exemplo, ele recusou o Bolsa Família, dizendo para a sociedade que o benefício iria tirar do jovens o ímpeto de caçar. Por isso, também, ele não permite que os jovens cacem com espingarda, ele e as lideranças locais impõem que a caça seja feita com arco e flecha”, relata Luiz.

Com mais de vinte anos de carreira, o roteirista e diretor fez filmes que retrataram de forma única, as lutas, sonhos e cotidianos do complexo emaranhado de culturas de nosso país.

“Bicho de Sete Cabeças” (2000), que conta com roteiro escrito por Bolognesi, retratou o cotidiano de violência e violação de direitos nos manicômios brasileiros, e contribuiu para a luta antimanicomial. Na produção de “Cine Mambembe, o Cinema Descobre o Brasil” (1999), Bolognesi viajou pelo interior do país, exibindo curtas-metragens brasileiros em praças públicas e assentamentos do MST.

Em entrevista ao Brasil de Fato, quadro que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20h, na Rede TVT, Bolognesi comenta sobre as possibilidades de luta e resistência por meio cinema, fala sobre o interesse pela questão indígena e detalha como foi a convivência com os Yanomami durante as gravações.

Confira os principais trechos da conversa:

Brasil de Fato: Você possui diversos filmes dedicados às culturas indígenas, Ex-Pajé, Amazônia, Uma História de Som e Fúria, e agora, A Última Floresta. De onde vem esse interesse?

Luiz Bolognesi: O que me encanta é que esses povos todos é que eles desenvolveram ao longo de milhares de anos, uma tecnologia, ciência e tecnologia que a gente ignora. E que era capaz de prover, num modo de vida bastante coletivo e solidário, fartura alimentícia, fartura filosófica, metafísica e religiosa. Num ambiente de muita coletividade. São considerados por muitos sociedades contra o Estado, portanto sociedades anarquistas. Há dispositivos dentro das sociedades ameríndias que foram construídos ao longo de anos para evitar a formação do Estado. O próprio modo circular de viver, há estudos que mostram que isso é um impedimento de privilégios e vértices. Não é o comunismo, mas tem valores do pensamento utópico do Marx que foram desenvolvidos durante centenas de anos. A maneira coletiva como eles educam crianças, a noção de negar a propriedade privada, a noção de negar o feitiço da mercadoria. Tudo isso me encanta. Então eu desenvolvi um trabalho intelectual e o cinema se aproximou dessa descoberta. E o que eu entendo eu quero traduzir através do cinema para os não indígenas poderem conhecer para além dos preconceitos que foram construídos.

Como foi a produção de “A Última Floresta”?

Eu conhecia o Davi Kopenawa pela literatura, e por entrevistas, sei que ele é um xamã da resistência. No território Yanomami ele não permite a entrada da igreja evangélica, e ele também resiste à entrada do modo de vida capitalista. Por exemplo, ele recusou o Bolsa Família, dizendo para a sociedade aqui, o Bolsa Família vai tirar do jovens o ímpeto de caçar. Ele não permite que os jovens cacem com espingarda, ele e as lideranças locais impõe que a caca seja feita com arco e flecha.Eles, claro, são um um grupo indígena que pode se dar a esse luxo porque o território deles permite isso.

Aí eu decidi fazer um filme sobre isso, mergulhar na floresta. Porque eles vivem num lugar de difícil acesso, no coração da floresta Amazônica. E convidei ele não só para ser protagonista, mas também para ser autor. Eu o convidei para ser roteirista comigo e definir que histórias íamos contar e como íamos contar. Assim nasce o projeto.

Eu fiquei duas semanas com ele pensando no roteiro e nas histórias. Depois voltei com uma equipe de cinco pessoas. E durante cinco semanas nós filmamos. Depois ficamos um ano montando esse filme.

Os Yanomami estão muito presentes no aqui agora. Eles conseguem fazer coisas mais bem feitas que a gente.

Qual aprendizado você destacaria dessa relação com os Yanomami?

O relacionamento com os Yanomami foi uma coisa que mudou minha vida. E minha equipe faz o mesmo relato. São 200 pessoas que vivem num modo muito coletivo. A produção econômica é coletiva, os processos educativos são coletivos.

Nós, brancos, temos dificuldade de entender os indígenas e criamos uma série de imagens muito deturpadas: que são vagabundos, que não são inteligentes, que não sabem escrever. Uma cortina de fumaça para justificar massacre, roubo de terra, estupro de mulheres e invasão. Quando você convive, nada disso cola. Eles trabalham muito, o tempo todo. Os homens trabalham muito e as mulheres mais que eles. Elas cuidam da roça, da comida e cuidam do fogo a noite inteira. É obrigação delas manter o fogo acesso. Às vezes um branco chega numa terra indígena e vê um cara às 10 da manhã na rede. Mas ele sabe que esse indígena acordou às 4 da manhã para caçar…

Fora isso, a gente nota que eles acham uma loucura essa coisa de viver tentando administrar o futuro. Tudo nosso tem hora marcada, segue o relógio. Eles acham um processo falido essa neurose de planejar tudo. Como administrar se vai chover ou não? Então calma, se chover você vai fazer uma coisa; se não chover, outra.

Eles estão muito presentes no aqui agora. Eles conseguem fazer coisas mais bem feitas que a gente. Conseguem tecer, cozinhar, caçar com calma. Ou mesmo ser ator de um filme, com um presença, com um foco que nenhum ator ou atriz branca com quem eu trabalhei consegue entregar.

Em “A Última Floresta”, você filmou não apenas o dia a dia, mas também a dimensão dos sonhos e da mitologia Yanomami. Como se deu essa escolha?

Eles sonham muito, como todos nós, só que para eles o sonho é real, eles não fazem separação. Eles leem como acontecimentos reais. Os seres mitológicos não são folclore, eles estão no dia a dia, explicam o sucesso de uma caça, explicam o desaparecimento de um caçador, uma doença que chegou. Então eu falei: ‘Poxa, se meu documentário é com os Yanomami, nós temos que filmar isso, mostrar de dentro para fora, que esse universo mágico, está no dia a dia’. Então nós começamos a filmar sonhos e mitos que eles escolheram da mesma maneira que a gente filmava o cotidiano deles, caçando, plantando, lidando com questões da comida.

E para fazer isso eles atuaram como atores e atrizes, representando os próprios sonhos que tinham, dando vida para os sonhos, para os mitos, para as histórias fantásticas de criação do mundo Yanomami pelos deuses Omama e Yoasi. Nós construímos a maneira de interpretar a direção de arte, juntos.

Como você vê o papel do cinema na tarefa de contar histórias sobre o nosso país?

Eu vejo que cinema tem dois caminhos predominantes. Tem um que é um produto capitalista, de entretenimento. Ele vem para divertir a gente que está cansado, ele é um mergulho buscando uma experiência rápida de esquecer seus problemas, se divertir e encher os cofres de quem produziu. E tem um outro cinema, que é um cinema trincheira. O cinema pode construir narrativas de resistência. Ele tem esse poder, ele toca nosso coração.

Por exemplo, esse desenho animado que eu fiz, “Uma História de Amor e Fúria”, ele é um filme que tenta contar a história do Brasil do ponto de vista dos vencidos, que estão na luta. “Bicho de Sete Cabeças” foi um filme que ajudou a luta antimanicomial e acabou fazendo com que mudasse a lei. Os hospitais psiquiátricos foram transformados em hospitais-dia. O filme acabou ajudando na luta para humanizar o tratamento de quem tem sofrimento mental.

Esse cinema autoral vem sendo atacado pelo governo Bolsonaro. O projeto fascista detesta cultura. Porque a verdadeira cultura faz pensar, ela aponta o dedo para as desigualdades, ela toca as feridas. E esse projeto que eles vendem tenta esconder que temos ferida, que temos desigualdade.

Edição: Raquel Setz

—

Imagem: Luiz Bolognesi e Davi Kopenawa, durante as filmagens de “A Última Floresta” – Reprodução Instagram