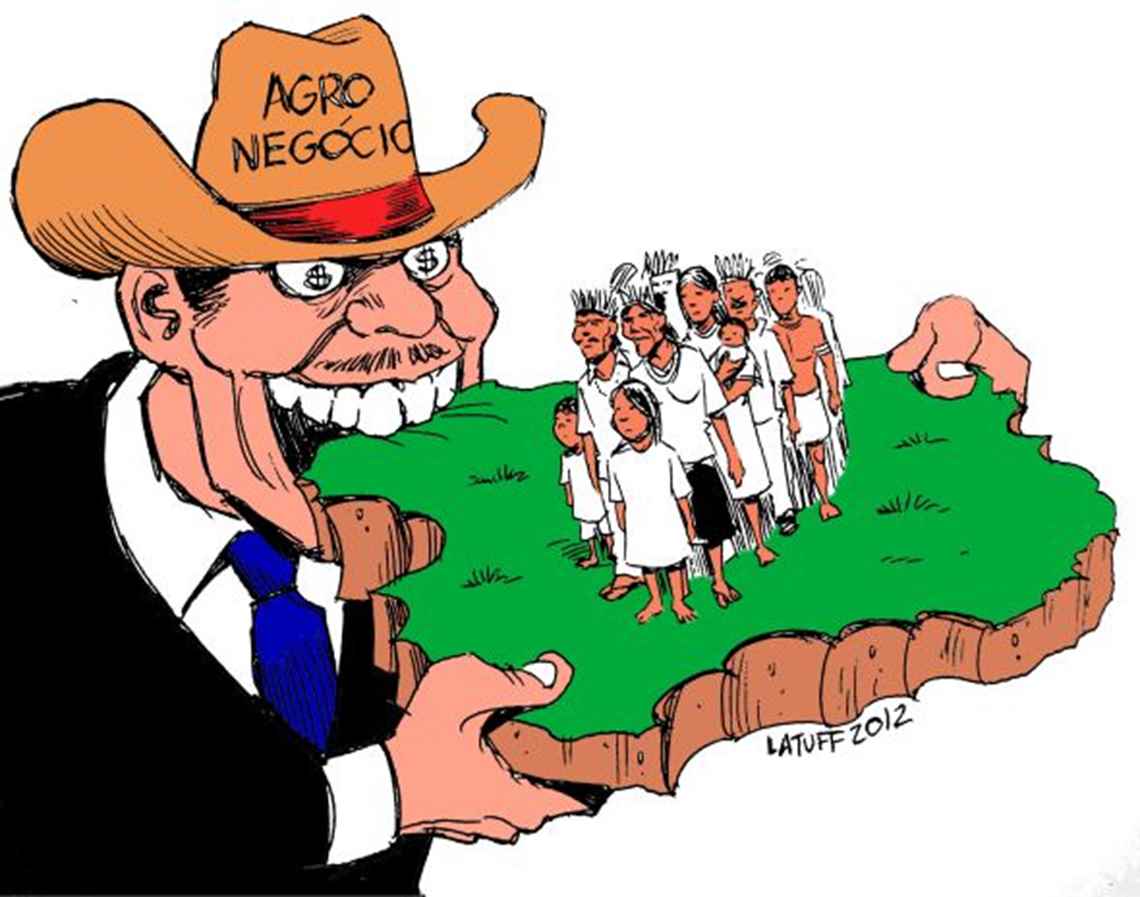

O agronegócio é o principal garantidor do governo Bolsonaro: “é o DNA do fascismo neocolonial e do capitalismo de asfixia e ‘pacificações’”, afirma a antropóloga

Por: Patricia Fachin, em IHU

A pandemia de Covid-19 pode ser compreendida como uma das evidências “da catástrofe do capitalismo extrativista”. É a partir dessa leitura que Alana Moraes busca analisar não só a crise sanitária, mas também a conjuntura política e social da sociedade brasileira, que agora vive mais um capítulo sob a gestão do governo Bolsonaro.

No atual contexto de “catástrofe”, ela acentua, ainda não foi possível “construir mobilizações sociais ou mesmo uma convicção coletiva que pudesse fazer da luta pela vida digna, em outras relações com a Terra, uma luta inegociável”. Ao invés de bradarmos os slogans “vacina e comida no prato”, diz, “seria o momento de nos perguntarmos se esse afã tecno-solucionista em torno da vacina não seria uma forma de resolvermos rápido demais um problema que tem a ver com o colapso desse mundo e seus aparatos técnicos (o que inclui obviamente a indústria farmacêutica, parte importantíssima do agronegócio); ou de nos perguntarmos se a ‘comida’ que chega ao nosso prato não é também essa que o agronegócio produz às custas de pandemias, envenenamento e devastação ambiental”.

Nesta entrevista, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Alana ressalta que o que está em jogo hoje no Brasil “é a expressão mais radical da Guerra de Mundos que estamos vivendo e muitos dos seus termos excedem a política moderna porque justamente revelam nossa fratura colonial. Ou seja, é uma guerra que não adquire inteligibilidade nos termos da política instituída porque ela convoca – entre aqueles que se defendem – entidades outras que humanas: espíritos, outras espécies, a memória dos mortos, as roupas marcadas de sangue, visões, o sagrado, pressentimentos, o tempo do sonho, adoecimentos, cozinhas e curas – dimensões que se encontram fora dos termos dessa democracia ou das heranças republicanas”.

A seguir, ela também reflete sobre a “política algoritmizada”, que “define estratégias discursivas, fabrica candidatos e lideranças políticas hibridizados”. E adverte: “Temos que nos perguntar continuadamente sobre o que está, de certa forma, ‘desaparecido’ dessa política algoritmizada; quais os ‘pontos cegos’ dessa política de engajamentos e mobilizações permanentes, o que é aquilo que resiste a tornar-se recurso, identidade, e que nos sinaliza assim para lugares mais promissores de criação e sustentação de outros mundos”.

Alana Moraes é graduada em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, mestra em Sociologia e Antropologia pela mesma universidade, e atualmente cursa doutorado no Programa em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. É feminista e integrante do coletivo Urucum pesquisa-luta.

Confira a entrevista.

IHU – Na entrevista que nos concedeu em 2018, você destacou as tensões sociais que estavam em curso na sociedade brasileira quando o presidente Bolsonaro foi eleito. Elas se intensificaram ou foram de algum modo reorganizadas, a partir da análise da sociedade acerca do governo Bolsonaro, especialmente na gestão da crise sanitária?

Alana Moraes – Durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19, nós abrimos um laboratório coletivo e remoto entre pesquisadoras, artistas, lutadoras, professoras, para pensar “juntes” o significado daquele acontecimento que tinha a força de reconfigurar nossas vidas e práticas de conhecimento em uma inflexão planetária geo-histórica. O laboratório se chamou “Zona de Contágio” porque nos parecia importante retomar a força do contágio, não pelo emergente medo imunitário, mas pelas possibilidades de assumir um lugar de risco, imprevisibilidade e vulnerabilidade como ponto de partida para nossas conversas.

Naquele momento, houve uma explosão de reflexões, muitos textos e previsões sobre os impactos da pandemia – algumas análises apostavam que a experiência pandêmica iria abrir fraturas sem precedentes no regime capitalista e suas formas de domínio; outras falavam em um recrudescimento do controle securitário e da biovigilância. Enquanto tentávamos dar conta de todas as leituras, sentíamos também que era preciso criar um “lugar de mirada”, um regime de sensibilidade que nos permitisse compreender o que se passava; uma localização ética e estética que pudesse conter todas as fricções que naquele momento se faziam presentes entre nós: a domesticidade e seus ordenamentos, a escassez da presença, o cansaço do corpo, a saturação informacional, o luto coletivo, o colapso da forma metrópole, a degradação das nossas condições psíquicas, o assombro – tudo aquilo que os ambientes tecnomediados pareciam querer esconder como “ruído” nos pequenos quadrados e novos protocolos de conversa, aulas, avaliações, trabalhos que as plataformas nos exigiam.

Rapidamente nos pareceu importante voltar a questões muito simples como, por exemplo, pensar sobre o que é um encontro nessas condições ou que tipo de experiências ainda era possível criar? Ou como experimentar variações do corpo diante das telas, recuperar os silêncios e as interrupções não previstas; como seria praticar coletivamente uma forma de conhecimento que assume as ruínas, a catástrofe, a destruição como forma de cumplicidade?

Enquanto isso, o Brasil se tornava um dos maiores laboratórios pandêmicos do mundo. Mas apesar de todas as evidências da catástrofe em curso, nos pareciam insuficientes as respostas oferecidas em enunciados bastante reduzidos como o de “fique em casa” ou “viva a ciência”. Então partimos em busca de outras paisagens que fossem além dos textos modernos. Levar a sério a intrusão viral e a emergência pandêmica nos fazia tentar recompor a cartografia patogênica que conectava nossos corpos a um mundo de monoculturas, toxicidades, extração e simplificação ecológica. A escassez produzida pela monocultura e a expansão das fronteiras agropecuárias, da máquina extrativista e suas tecnologias – tornada opaca pela forma-cidade – se expressavam agora em nosso corpo como doença infecciosa e era essa coextensão entre o humano e o mundo vivo que entrava em cena como a grande questão febril dos nossos tempos, implodindo todas as escalas que pretensamente separavam o “local” do planetário. Era uma condição já anunciada por pensadoras da terra, xamãs, mestres quilombolas que testemunham também a guerra biológica em curso pela contaminação das águas, mortes de outras espécies, pela degradação de ecossistemas inteiros que se expressa também no enfraquecimento do corpo em uma espécie de violência lenta, metabólica.

O problema é que a escassez e brutalidade desse mundo extrativista, que de certa forma conferem a materialidade do que se pode chamar de “bolsonarismo”, também se expressam na obstrução imaginativa da política progressista que segue operando em termos de “retomada do crescimento”, “inclusão”, “desenvolvimento”. Parte importante das tradições de esquerda segue então pensando o mundo a partir de uma separabilidade constitutiva (e moderna) entre o que seria o “meio ambiente” e a “justiça social”, segue renovando a promessa de “inclusão” nesse mundo de destruição acelerada, adoecimentos, de extração racializada, desconsidera os testemunhos sensores do corpo vivo e inconforme como revelações das inscrições do poder, como objeto e limite de toda política.

A pandemia de Covid-19 fornece a trágica materialidade para a inadiável constatação da intrinsecabilidade entre as “questões sociais” e as “questões ambientais”, mas também nos apresenta os limites da forma-metrópole como esse conjunto de dispositivos que faz funcionar o ocultamento da relação entre o que nos alimenta, nos abastece, nos transporta com os mundos que precisam sucumbir para servir a essa ficção (bem policiada) de “bem-estar”.

IHU – A crise, intensificada pela pandemia, está, em alguma medida, criando possibilidades de reação social a partir das últimas manifestações, por exemplo?

Alana Moraes – Essas evidências da catástrofe do capitalismo extrativista (mesmo em sua gestão progressista) se dissiparam rapidamente e não foram capazes de constituir mobilizações sociais ou mesmo uma convicção coletiva que pudesse fazer da luta pela vida digna, em outras relações com a Terra, uma luta inegociável. Ao invés de “vacina e comida no prato” seria o momento de nos perguntarmos se esse afã tecno-solucionista em torno da vacina não seria uma forma de resolvermos rápido demais um problema que tem a ver com o colapso desse mundo e seus aparatos técnicos (o que inclui obviamente a indústria farmacêutica, parte importantíssima do agronegócio); ou de nos perguntarmos se a “comida” que chega ao nosso prato não é também essa que o agronegócio produz às custas de pandemias, envenenamento e devastação ambiental.

Bolsonarismo e agronegócio

O bolsonarismo, por sua vez, não tem dúvidas sobre apostar todas as suas fichas nos ataques contra direitos territoriais indígenas, ocultação ou falsificação de dados sobre desmatamento, autorização para o tráfico ilegal de madeiras e para o uso de mais agrotóxicos, o avanço da grilagem e do garimpo ilegal. De certa forma, é o agronegócio o principal garantidor desse governo, é o DNA do fascismo neocolonial e do capitalismo de asfixia e “pacificações”. A Fiocruz acaba de divulgar uma pesquisa que mostra a relação entre a disseminação de Covid-19 na Amazônia e a expansão da fronteira agrícola, da pecuária e do extrativismo.

Por outro lado, a indústria da agropecuária é um setor que testemunha uma das maiores taxas de suicídio no Brasil entre seus trabalhadores. No Brasil, de 2007 a 2015 foram registrados 77.373 suicídios, cerca de 8.597 por ano nesse setor. Algumas pesquisas vêm apontando a relação entre substâncias químicas presentes nos agrotóxicos atuando no sistema nervoso central, podendo desencadear quadros de depressão e ansiedade entre os trabalhadores. Há registros de crescente uso de agrotóxicos para suicídio por envenenamento, por parte de trabalhadores que os manuseiam. Ainda assim, todos esses materiais que ajudam a compor a catástrofe ambiental-sanitária-sócio-extrativista em que vivemos hoje parecem não ter espaço na cena do político.

Os mapas das mortes decorrentes de Covid-19 também revelavam uma outra paisagem própria da biopolítica/necropolítica extrativista, uma paisagem repleta de zonas racializadas de descartabilidade, exaustão e militarização. Os “serviços essenciais” tornam-se parte importante do dispositivo legal que permite a morte de alguns em nome do “sacrifício” pela economia nacional que beneficia uma pequena minoria. São também considerados territórios sacrificáveis aqueles que podem ser inundados por grandes hidrelétricas, por grandes projetos de mineração em nome do “desenvolvimento” e da “inclusão” em um “projeto nacional” que supostamente beneficia “maiorias”.

As ocupações das pessoas que mais morreram pela doença infecciosa fabricada pelo colapso socioambiental são aquelas que fazem funcionar silenciosamente o desempenho dos fluxos do capital nos grandes centros urbanos (que são responsáveis pela emissão de mais de 70% dos gases de efeito estufa): motoristas, entregadores, trabalhadoras da limpeza, dos cuidados, trabalhadores do agronegócio. Essas pessoas também são parte de territórios racializados que testemunham o avanço da militarização, territórios nos quais as operações da polícia cresceram junto com a disseminação do vírus. Estamos já vivendo – nas cidades, nas florestas – a catástrofe do novo regime climático do capitalismo de asfixia, mas ainda assim nos custa compreender como essa constatação não entrou no horizonte das esquerdas institucionais. Como conta um dos slogans virais do Comitê Invisível: “todas as razões estão reunidas”, mas, no entanto, “não são as razões que fazem as revoluções, são os corpos. E os corpos estão diante das telas”.

As fraturas e a sensibilidade das esquerdas

Por que essas fraturas não entram nos mapas e nos regimes de sensibilidade das esquerdas progressistas? Por que a água cheia de veneno que sai das nossas torneiras e cozinha nossos alimentos não é uma evidência suficiente para deslocar nossos sentidos de urgência? Por que as chacinas e avanço de grupos armados no massacre de corpos racializados e seus territórios não adquire lugar nas cenas do político? Penso que o que está em jogo hoje no Brasil com mais de 500 mil mortes pela Covid-19, ameaças e assassinatos de lideranças da terra, avanço da contaminação da terra, das águas, do desmatamento, das chacinas e extermínio autorizado, é a expressão mais radical da Guerra de Mundos que estamos vivendo e muitos dos seus termos excedem a política moderna porque justamente revelam nossa fratura colonial. Ou seja, é uma guerra que não adquire inteligibilidade nos termos da política instituída porque ela convoca – entre aqueles que se defendem – entidades outras que humanas: espíritos, outras espécies, a memória dos mortos, as roupas marcadas de sangue, visões, o sagrado, pressentimentos, o tempo do sonho, adoecimentos, cozinhas e curas – dimensões que se encontram fora dos termos dessa democracia ou das heranças republicanas.

Algoritmização da política

Desde um certo ponto de vista mais institucionalizado, cujo horizonte é o Estado, a urgência está concentrada no pleito eleitoral de 2022, na construção de alianças eleitorais, no fortalecimento das figuras públicas que estão desde já trabalhando a visibilização de si nas redes sociais. Ou seja, trabalhando para os algoritmos das plataformas corporativas que hoje canalizam e administram uma dissimulação de “esfera pública” que, por sua vez, se apresentam como o espaço total de toda política. São esses algoritmos que impõem suas métricas e modos de hierarquização de assuntos e temas, administram nossos estados psíquicos que alimentam fracos ou fortes “engajamentos”, nos oferecem recompensas, produzem fronteiras identitárias bem ajustadas para essa economia cognitiva que nos mantém mobilizados ainda que distantes, gerando informações, reagindo ao fluxo incessante de estímulos, produzindo lugares éticos e estéticos de compreensão do mundo.

Essa dinâmica cibermediada que se acentuou ainda mais na pandemia toma uma centralidade inaudita, se infiltra na construção política e seus índices de “sucessos” ou “fracassos”, define estratégias discursivas, fabrica candidatos e lideranças políticas hibridizados em “influenciadores” que convocam adesões a partir de enunciados simplificados, mas intensamente mobilizadores. Essa política algoritmizada (uma somatopolítica, nos termos do Preciado) nos impõe uma nova temporalidade, um regime estético e sensível, fortalece projetos individuais e uma nova geometria de “clusters” em torno de indivíduos. Toda ação está submetida a um cálculo midiático de circulação de imagens-iscas que possam ser convertidas em capital eleitoral – seja uma votação em uma comissão no Congresso Nacional, seja na ação de entrega de cestas básicas, em uma cena do cotidiano doméstico, seja a presença em uma manifestação: tudo pode ser convertido em número de visualizações e métricas de “alcance” competindo pela nossa atenção.

A algoritmização do político é um fenômeno inescapável para a compreensão do momento que estamos vivendo de colonialismo digital e ela entrou em uma relação forte de retroalimentação com a política eleitoral: ambas fazem funcionar disposições quantitativas de adesão, zero ou um, ganhar ou perder; ambas, em associação, fazem funcionar um conjunto de dispositivos maquínicos, subjetivos, metabólicos que convertem a vida, as lutas coletivas, nossos afetos, revoltas e diferenças em recursos. Acabam assim neutralizando ou obstruindo uma série de práticas que não são “rentáveis”, que não são funcionais para a máquina de mobilização total, de antecipação e condução de comportamentos.

Isso tudo tem um impacto ainda pouco considerado pelas tradições de esquerda: ainda que nos pareça evidente que a algoritmização do político é um fator extremamente relevante para compreender o bolsonarismo e toda a chamada alt-right, precisamos nos perguntar como esse fenômeno reconfigurou as lutas coletivas, os movimentos sociais, as formas coletivas de fazer e de decidir; como ele envenenou nossas práticas, conhecimentos e imaginações não “rentáveis”, as que não demandam nem reconhecimento, nem representação: seja uma inteligência de combate que nos exige invisibilidade, não-rastreamento; seja nossas práticas de cuidado que nos exigem uma atenção ao corpo, ao que pode o corpo em muitas formas de experimentações relacionais e dissidentes com humanos e outros que humanos; seja uma outra temporalidade de comunicação, outras poéticas de relação e dramatizações compartilhadas que implodem a gramática de reações limitadas oferecida pelas redes sociais e sua total transparência. O Glissant (bem lembrado pelas “amigues” do Fecundações Cruzadas) falava sobre a importância de pensarmos sobre um “direito à opacidade” quando a gramática do “direito à diferença” se esgota e parece ser um combustível fundamental para a política algoritmizada de visibilidades que concorrem para nossa atenção e adesões.

Temos que lembrar que o Podemos (partido da “nova esquerda” da Espanha), durante alguns anos, serviu como “paradigma” para a renovação da esquerda brasileira – muito porque os espanhóis pareciam ter tido sucesso nas estratégias comunicativas das redes; pareciam ter compreendido o funcionamento dessa política algoritmizada, sua linguagem e códigos para chegar ao poder. Mas o partido se deteriorou em pouquíssimo tempo e muito dessa deterioração acelerada teve a ver com guerras internas entre suas lideranças supermidiáticas; uma dinâmica que inviabilizou a construção coletiva e consumiu por completo todo o impulso inventivo da revolta do 15M que o permitiu surgir. Será que nossos horizontes estão mesmo nessas experiências europeias de novos populismos cibernéticos? O que nos ensinam as zapatistas que sabem há tempos a importância da opacidade para a sobrevivência do levante e que agora reinventam o encontro com a Europa mudando radicalmente os termos desse encontro, sugerindo uma “conquista inversa” que atua na radicalidade da “luta pela vida”? O que nos dizem as experiências históricas de lutas e existências coletivas de quilombos, aldeias, terreiros, Canudos e muitas outras pequenas comunas dissidentes (inclusive do regime de sexo-gênero) cuja existência esteve firmemente vinculada a estratégias de invisibilidade, esquivas, enganações, opacidades – um tema aliás muito presente nas narrativas míticas ameríndias como conta Lucas Keese em seu livro sobre a dança-luta dos xondaro dos Guarani-Mbya?

Pensar e atuar a partir de uma outra política

Temos que nos perguntar continuadamente sobre o que está, de certa forma, “desaparecido” dessa política algoritmizada; quais os “pontos cegos” dessa política de engajamentos e mobilizações permanentes, o que é aquilo que resiste a tornar-se recurso, identidade, e que nos sinaliza assim para lugares mais promissores de criação e sustentação de outros mundos. Assumir essa Guerra de Mundos nos exige então pensar e atuar a partir de uma outra política, outros movimentos. Esses movimentos já estão em curso se olhamos as zonas de conflitualidade que trazem para a cena política termos que excedem a algoritmização do político e o horizonte estatal de mobilização de maiorias e de identidades bem fixadas. São movimentos que sugerem outras geometrias.

As mães que lutam por justiça quando têm seus filhos assassinados pelo Estado em “operações de rotina” – uma luta que arrasta para a cena do político um trabalho de recomposição do corpo desumanizado de seus filhos, sua carne, memórias, falas, as conversas que elas fazem com eles pelos sonhos, as doenças que elas carregam no corpo por conta da perda desses filhos. Os Munduruku que ocuparam as obras de Belo Monte denunciando o massacre da política de desenvolvimento e hoje lutam contra a invasão do garimpo e a contaminação das suas águas, corpos e peixes, assim como os Yanomami que há mais de um mês enfrentam ataques do garimpo ilegal, ambos convocando a força de seus antepassados, da relação com os espíritos e seres da floresta que mostram caminhos, fortalecem o corpo para as batalhas cotidianas. As pequenas associações de pescadores, ribeirinhos, quilombolas que resistem às políticas de “compensação” das grandes obras mostrando que o mundo de que são parte não cabe nas métricas de indenização. Os Guarani-Mbya na terra indígena Tenondé Porã que, agora durante a pandemia, decidem experimentar uma outra forma para a escola indígena, uma que não interrompa o momento de falar sobre os sonhos em volta da fogueira pela manhã como contou Aline [Costa]. Os que lutam pelo fim da polícia e das prisões criam ruídos na imaginação carcerária e punitiva que infiltra nosso cotidiano.

A tessitura de uma sensibilidade coletiva

Podemos falar sobre muitas experiências que evidenciam essa outra forma de pensar a política e revelam a tessitura de uma sensibilidade coletiva que não atua pelo desejo de “hegemonia”, totalização, unificação ou grande adesão – elas abrem espaços para a diferença, para os silêncios, para os sinais presentes no mundo vivo, para o risco da experimentação, para a ousadia da recusa, a hesitação, o contágio. Não é à toa que as experiências de lutas coletivas mais férteis dessa última década têm a ver com esses mundos não computáveis pelos termos da democracia e dos ambientes cibermediados.

Podemos falar sobre um “fenômeno de vidência” nesses movimentos de recusa – recusa de grandes obras, da militarização racializada, dos consensos do desenvolvimento, recusa em “ser maioria”. A vidência pode ser entendida como uma sensibilidade coletiva minoritária que se permite ver o imponderado, que hesita e excede os enquadramentos impostos pela gestão das posições em um determinado conflito, uma visão que também se faz com os mortos que já se foram, com a terra, com o corpo, com a natureza e a sobrenatureza, com variadas substâncias, que seguem muitas pistas desconhecidas pela política moderna. Se tomamos como perspectiva privilegiada essas vidências coletivas de lutas localizadas e seus movimentos de recusa, já era possível antever que o bolsonarismo fazia mundos bem antes da vitória eleitoral. Todos esses movimentos nos sinalizam também para outros horizontes de transformação. Como bem identifica Luiz Simas, talvez o horizonte seja mesmo pensar em como fazer o Brasil dar errado. O Brasil da conquista, das grandes obras, o “Brasil do futuro”; do garimpo e da soja, o Brasil que decide todas as vezes pela herança dos conquistadores: esse Brasil precisa dar errado.

Gosto de pensar que estamos nesse momento de voltar a experimentar “zonas de contágio”, esses espaços de cumplicidade, das artes, da atenção imanente, das investigações compartilhadas, práticas de conhecimento insurgentes e multiespécie que possam saber ouvir e se associar aos movimentos que perfuram a democracia algoritmizada e a política do empresariamento de si e intuem outros movimentos, outros ritmos, formas de sonhar, outras tecnologias que podem, de repente, “pegar”. O contágio, como escreveu Peter Pal Pelbart, “carrega partículas de mundos diversos e os espalha a seu bel-prazer, misturando domínios e embaralhando os gêneros, espécies, linhagens e hereditariedades”.

Uma ciência para esse tempo das catástrofes só poderá ter sucesso na medida em que abrir seus laboratórios e a produção de conhecimento para aqueles que, como chama também Stengers, “não foram convidados para as assembleias modernas”, aquelas que fazem, todos os dias, esse Brasil dar errado mais um pouco. Se estamos em guerra, não é evidente ainda para nós quais são as formas de lutar essa guerra – como também pergunta Amador Savater: qual é a guerra das que não querem a guerra, das que se recusam converter-se em soldados? Qual a guerra daquelas que não querem a conquista, o palanque, o like, a visualização ou o poder? Qual a guerra daquelas que não querem obedecer aos comandos militaristas, centralizados, daqueles que – em nome de combater um inimigo comum – se pensam comandantes de uma guerra pelo restabelecimento da ordem? Como insistir nos espaços de cumplicidade, experimentação e hesitações, na urgência da luta pela vida como convocam as zapatistas, apesar do calendário eleitoral e seus imperativos? Como retomar o corpo vivo do combate, as experimentações de cura e as coreografias da esquiva? Jota Mombaça fala sobre um tipo de cuidado que não deseja restituir a “funcionalidade” do corpo, mas que atua como “solvente”, dedicando atenção às coisas que deterioram; na desmontagem do “imperativo do ser”. Um cuidado que seja também uma inteligência sensível que atua nas infiltrações e rachaduras que a todo tempo criam ruídos no sistema e permitem vazamentos inesperados.

–

Imagem: Latuff