Regime militar perseguiu jovens que participavam de bailes soul e propagou mito da “democracia racial”. Estatísticas do período sobre “violência comum” escondem números de vítimas políticas

por João Pedro Soares, em DW

No final dos anos 1970, jovens negros que dançavam ao som de James Brown foram vistos como uma ameaça pela ditadura militar. O movimento Black Rio, que reunia milhares de pessoas em bailes soul nos subúrbios da cidade, foi classificado pelos órgãos de inteligência do regime como uma ameaça à segurança nacional.

Os militares identificaram nos jovens que se vestiam à moda black a intenção de “criar no Brasil um clima de luta racial”, como mostram documentos oficiais do período. As suspeitas da ditadura iam além: o regime entendia que os jovens agiam sob influência dos Panteras Negras, partido político revolucionário que surgiu nos Estados Unidos, nos anos 1960.

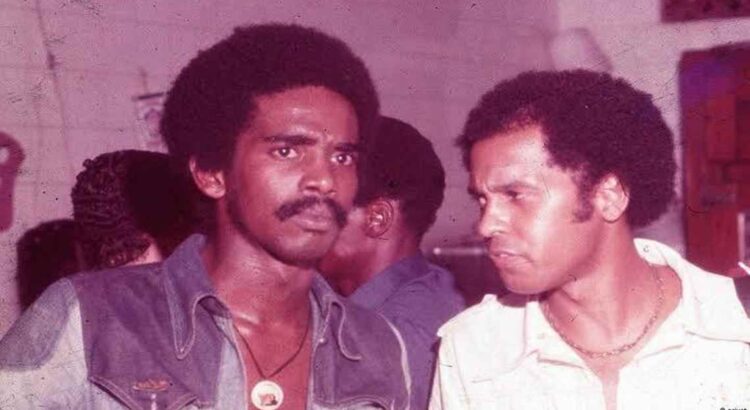

As ilações não correspondiam à realidade, e chegavam ao extremo de sugerir que se desejava criar um bairro independente na zona norte do Rio de Janeiro. Mesmo assim, o regime perseguiu as lideranças responsáveis por organizar os bailes soul. Dentre eles, Asfilófio de Oliveira, o Dom Filó, à frente da equipe de som Soul Grand Prix (SGP).

“Nos bailes da SGP, a música e o posicionamento político fluíam através de mensagens codificadas na minha voz e nas grandes imagens projetadas nas paredes dos grandes ginásios dando o tom no comportamento da juventude negra. Plantava-se ali a identidade e autoestima naquela juventude leve e positiva que circulava em bandos por todo o estado”, relembra Filó, em entrevista à DW Brasil.

Em 1976, ele foi preso após ser capturado na saída de um baile. Lançado em um carro encapuzado, Filó passou a madrugada em uma sala úmida, sem saber onde estava. Outros DJs e artistas que participavam dos bailes, como Gerson King Combo, também foram presos e interrogados por sua participação nas festas.

“Democracia racial”

A afirmação de elementos da cultura negra incomodava a ditadura por ir de encontro à tese da “democracia racial” propagada pelo regime. “Havia deliberadamente um desejo da ditadura, dos governos militares, de apresentarem o Brasil como um paraíso racial, como um lugar que não havia racismo”, comenta a historiadora Gabrielle Abreu, pesquisadora do Instituto Vladimir Herzog.

Para ilustrar a afirmação, Abreu relembra que o Censo de 1970, organizado pelos militares, suprimiu a categoria “raça”. Além do apagão de dados gerado por essa decisão, a postura do regime sobre a questão racial no Brasil contribuiu para silenciar as pautas do movimento negro, na avaliação da historiadora.

“Vivemos hoje um certo iletramento racial que vem muito da herança desse período, por conta de toda a interdição da discussão sobre raça e racismo e da dificuldade do movimento negro em atuar naquele período”, argumenta.

O silenciamento descrito por Abreu contribuiu para enraizar uma visão segundo a qual somente militantes organizados foram alvo da violência política. Esses grupos eram compostos, em sua maioria, por jovens brancos de classe média. Portanto, a violência de Estado sobre outros grupos acabou invisibilizada.

De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), 434 pessoas foram mortas ou desaparecidas por motivos políticos entre 1964 e 1985. Porém, este mesmo documento afirma que ao menos 8,3 mil indígenas foram mortos em massacres, remoções forçadas e torturas neste período.

Essa incongruência também se aplica à opressão vivida pela população negra durante a ditadura. Com anuência oficial, esquadrões da morte formados nas polícias de Rio e São Paulo promoviam execuções sob a lógica do justiçamento nos subúrbios e periferias das grandes cidades.

“O número oficial, reduzido, de vítimas da ditadura, esconde um conjunto grande de violências que foram perpetrados contra vários setores da sociedade e, particularmente, a população negra. E não apenas pela perseguição a pessoas envolvidas em movimentos políticos e culturais da população negra. Essa visão vai se expressar naquilo que a gente historicamente chama de ‘violência comum'”, afirma o historiador Lucas Pedretti.

Violência política x violência “comum”

Em seu trabalho de doutorado pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP), Pedretti se dedicou a analisar as “fronteiras” da violência política durante a ditadura. O foco de sua tese recai sobre o período de abertura democrática. Com o retorno da democracia, os setores vinculados à esquerda foram reabilitados na vida política e ajudaram a consolidar uma visão de repúdio sobre a violência direcionada a eles.

Em contrapartida, a opressão que deriva do racismo estrutural e historicamente atinge a população negra continua a ser enquadrada como “violência comum”. Portanto, cria-se uma distinção clara com relação à violência política, restrita à caracterização do arbítrio do Estado contra opositores, na visão do historiador.

“É justamente na abertura que vemos o desenvolvimento de ideias como ‘bandido bom é bandido morto’, ‘direitos humanos para humanos direitos’. Ao mesmo tempo que o Ulysses Guimarães fala na promulgação da Constituição que tem ‘ódio e nojo da ditadura’, a própria Constituição reproduz as estruturas militarizadas que geram cifras inacreditáveis de milhares de mortos pelas mãos da polícia a cada ano no Brasil”, diz.

Dom Filó, que viveu na pele a violência de Estado durante a ditadura, enxerga uma clara continuidade desse processo nos dias atuais. A diferença entre os períodos estaria na visibilidade que o extermínio dos jovens negros passou a ter. Aos 72 anos, ele olha para trás com orgulho do que ele e seus pares empreenderam.

“Particularmente, vejo como uma missão cumprida e estar vivo para repensar todo o processo é um privilégio. O fato é que o movimento Black Rio foi uma importante luta negra nos últimos 40 anos, a partir da juventude. Hoje, o seu legado está associado ao diálogo com intelectuais ativistas e acadêmicos”, celebra.

Em 2019, Filó participou como conferencista em um congresso na Universidade de Harvard sobre “transnacionalismo negro na América Afro-Latina”. Ele foi o único não acadêmico a palestrar. O convite partiu do DJ e pesquisador alemão Matti Steinitz, professor da Universidade de Bielefeld e coordenador do Black Americas Network no Centro de Estudos Interamericanos da instituição.

“O Black Rio conseguiu o que gerações de intelectuais e ativistas negros como Abdias do Nascimento não conseguiram: através do consumo coletivo de soul music estadunidense, centenas de milhares de jovens afro-brasileiros tomaram consciência pela primeira vez de dimensões específicas da ideologia da democracia racial e da discriminação contra identidades negras”, analisa Steinitz.

–

Dom Filó (esq.) organizava os bailes da Soul Grand Prix (SGP), no Rio de Janeiro. Foto: privat