Por Tatiana Mendonça, do A Tarde, no Geledes

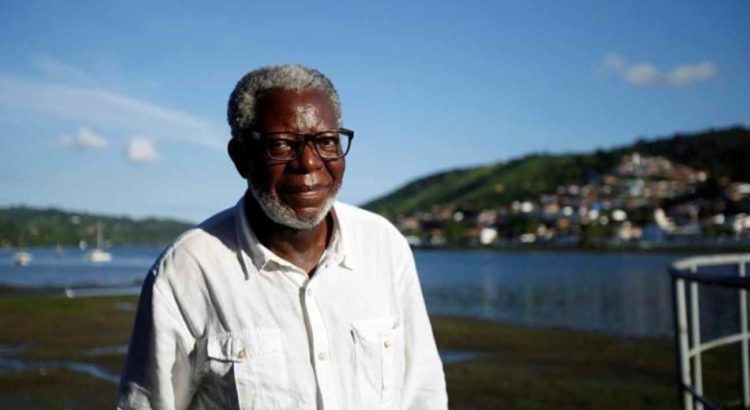

Kabengele Munanga anda apressado pelas ruas de Cachoeira, como se tivesse sempre um destino certo, a ponto de ser preciso perguntar que idade tem. Conta que no próximo dia 22 faz 78 anos. “Portanto, já pode botar assim”. Desde 2014, quando se tornou professor visitante sênior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), ele vive na cidade. Gosta de quando ouve estranhos cumprimentado-o com um “boa tarde, pai”. Antes disso, passou mais de 30 anos dando aulas na Universidade de São Paulo (USP), onde se aposentou. Foi lá também que concluiu seu doutorado em antropologia, após deixar contra a vontade seu país de nascença, o Congo, exilado do regime militar.

Aqui, interessou-se logo por descobrir a África que existia no Brasil, por entender como viviam as comunidades negras no país e, especialmente, investigar como se construíram nossas relações raciais. Lembra que nos primeiros encontros em que foi para discutir o tema, só havia brancos falando de negros. Em 1986, Kabengele publicou seu primeiro livro relacionado à questão, Negritude: usos e sentidos. Desde então, não parou mais de esmiuçar os conceitos de raça, etnia, mestiçagem e suas implicações. Costuma falar sobre o tema com suavidade, sem se exaltar, coisa rara nesses tempos tumultuados, talvez por estar ancorado na certeza de que “a diversidade é uma riqueza da humanidade”. Em entrevista à Muito, ele defende que as relações não devem ser “sectárias” na luta comum contra a discriminação.

Recentemente, a cantora Fabiana Cozza desistiu de interpretar a sambista Ivone Lara no teatro depois que alguns segmentos dos movimentos negros disseram que ela não seria negra o suficiente. Como o senhor analisa esse episódio?

Conheço Fabiana, ela foi colega de colégio do meu filho. O que acontece é que algumas pessoas não têm consciência do conceito de negro. A definição de negro no Brasil é uma definição política. Há muito tempo, o movimento negro vem construindo esse conceito. Negro compreende aqueles que o IBGE chama de preto e de pardo. Nesse sentido, Fabiana se assume como negra. E ela se identifica muito com dona Ivone, domina a música dela, por isso foi convidada, porque tinha essa relação. O que aconteceu é aquilo que alguns chamam hoje de colorismo. As pessoas são discriminadas de acordo com a nuance da cor da pele, do mais claro ao mais escuro. Em alguns contextos, uma negra como ela é chamada de morena; em outro, se torna uma neguinha metida; e numa outra situação pode ser discriminada por ser mais clara. Nos Estados Unidos, basta ter uma única gota de sangue africano para ser considerado totalmente negro. Obama, por exemplo, tem pai queniano e mãe branca, mas politicamente é considerado negro, sem ambiguidades. No Brasil, se criou essa ambiguidade. E agora os próprios negros estão se dividindo entre eles. Pode ser uma questão de uma pessoa não consciente ideologicamente ou pode ser simplesmente uma questão individual de inveja, de uma pessoa que achava que podia fazer aquele papel, se sentiu preterida, e aí afasta o outro buscando essa diferença. Entre seres humanos, em casos de competição, para excluir o outro, você tem que criar uma explicação. É preciso condenar isso, dizer que essa não é uma postura do movimento negro. E pedir a Fabiana que reconsidere sua decisão.

Vai lá no Sul e diz para os gaúchos que eles são mestiços. Eles vão dizer que são brancos! Não dá para dizer que todos são mestiços

Este é também um debate sobre mestiçagem, um tema sempre tão polêmico no Brasil, país que o senhor já definiu como o “mais colorido do mundo racialmente”.

A mestiçagem é um fenômeno genético. Não há uma sociedade humana que não tenha mestiços. Até onde tinha lei proibindo casamentos inter-raciais, nos Estados Unidos, na África do Sul, nasceram mestiços. Geneticamente, os sujeitos são mestiços, mas é preciso ter uma posição política. Alguém pode simplesmente considerar-se um mestiço na vida ou pode escolher de que lado se coloca na luta pela transformação da sociedade. Cada pessoa tem o direito de definir quem é. O Brasil nunca assumiu seu preconceito, e por isso nasceu o mito da democracia racial. Se defendia que o Brasil não era racista, porque somos um povo mestiço. Não tem mais negro, não tem índio, não tem branco… Mas vai lá no Sul do Brasil e diz para os gaúchos que eles são mestiços. Eles vão dizer que são brancos! Então não dá para dizer que todo mundo é mestiço… Pegue a história do mundo ocidental, a que se ensina aos brasileiros, e o que tem de mestiço ali? É a história do branco da Europa. Pegue a estrutura de poder: quantos mestiços nós temos no Congresso, no Executivo, na Justiça? E qual é o lugar na sociedade brasileira para aqueles que produzem a música baiana que nós gostamos, a comida? Vem o Carnaval e eles estão lá na rua vendendo cerveja para ganhar migalhas, enquanto os outros estão nos camarotes de luxo tomando champanhe, nos lugares de patrão. É isso que eles querem manter. E é algo que se naturalizou tanto que as pessoas não veem a ausência do negro na sociedade brasileira. Onde estão os negros aqui? Onde estão?

É curioso porque houve um crescimento dessa consciência nas últimas décadas, muito fruto da luta dos movimentos negros, que derivaram nas políticas afirmativas, mas os lugares de poder, de fato, ainda não foram ocupados.

Não foram. Não estamos lá. Então tudo isso para negar o racismo, para dizer que somos um povo mestiço. É claro que a pureza é um mito. A pureza não existe. De um lado ou de outro, é claro que nós somos todos mestiços. Mas tem os mestiços que nasceram entre as pessoas que pertencem a raças que foram consideradas degeneradas, inferiores, dentro da história da humanidade. Então, o que se tem na nossa sociedade é um uso político da mestiçagem, numa proposta clara de dividir a luta dos oprimidos e continuar a dominar. Se um dia toda a população brasileira descendente de africanos se mobilizar em torno de uma única identidade, que é uma identidade política de luta, será uma força muito grande. Lembro que anos atrás estava em Salvador, na época que se organizou a Conferência Internacional de Intelectuais da África e da Diáspora, e veio me buscar um motorista para me levar à Uneb. E ele me falou que estava muito contente por ver tantos africanos, porque tinha uma mulher negra. E eu olhava o cara e, para mim, ele era negro! (risos).

O senhor já demonstrou preocupação pelo paradoxo de que “racistas e antirracistas” acabem carregando a mesma bandeira, baseada no “respeito às diferenças culturais”. Os marcadores identitários estão servindo mais para promover uma divisão do que de fato a diversidade? Como resolver isso?

Não se resolve pelas leis, mas pela educação, que começa no lar e depois vai para as ruas, para a escola. Uma educação para conscientizar as pessoas e mostrar que a diversidade é uma riqueza da humanidade. Somos o que somos porque somos diferentes.

Um intelectual branco pode escrever sobre a questão do negro, para contribuir na luta contra o racismo, e não pode ser discriminado

As bandeiras identitárias ganharam uma força muito grande, especialmente nas redes sociais. Para o senhor, em que medida essas reivindicações contribuem com as bandeiras sociais, como o fim do genocídio dos jovens negros? É um desvio de foco ou no fim das contas é tudo a mesma luta?

Acho que a luta é a mesma. É a luta comum contra a discriminação, apesar das especificidades. As mulheres se uniram para lutar contra o machismo, mas têm que saber que a mulher negra tem sua especificidade, por ser duplamente discriminada. Tem que cruzar as políticas ditas generalistas com as políticas específicas, e não criar uma luta maniqueísta disto ou daquilo. É saber encontrar um lugar-comum de todos os oprimidos. Criar uma plataforma em que as vítimas estão juntas. Se as mulheres estão nas ruas, os homens que têm consciência estão junto com elas. Se os negros estão nas ruas, os brancos conscientes estão com eles, juntos. Então, é preciso unir as lutas, sem abrir mão das especificidades. Um intelectual branco pode escrever sobre a questão do negro, para contribuir na luta contra o racismo, e não pode ser discriminado por ser branco, como eu já ouvi. ‘Ah, ele é branco, não pode dizer isso…’. Mas ele é membro da sociedade! Ele quer transformar a sociedade. Não precisa ser negro para falar da questão do negro. Mas os brancos também não podem considerar o negro como objeto de pesquisa, achando que ele não tem capacidade de entender seus problemas. Os negros, além da capacidade intelectual, têm a experiência de vida, que é intransferível. É como você perguntar a alguém que nunca passou fome o que é a fome. Mas não podemos ficar simplesmente numa relação sectária. Numa sociedade como a nossa, precisamos negociar com quem está no poder. Porque não temos as armas, não vamos para a guerra. A humanidade nunca ganha com a guerra. O soldado pode ganhar a batalha, mas a humanidade não ganha nunca. Então, precisamos negociar, pressionar e conscientizar o povo. Isso não se faz de um dia para o outro. Quando cheguei ao Brasil, você ia a um encontro intelectual sobre a questão dos negros e eram só os brancos falando dos negros, sem negros. Isso não existe mais. É um processo. É lento, mas tem que continuar.

Pelé, apesar de ser o rei dos brasileiros, não tem essa consciência. Nossas estrelas do futebol… Você acha que Neymar tem consciência racial?

Quando um jovem negro morre nos Estados Unidos numa operação policial há uma comoção enorme, com protestos que ganham as ruas. Por que nós não vemos isso no Brasil?

Nos Estados Unidos, o modelo de ideologia racista, com leis segregacionistas, conscientizou muito mais as vítimas de racismo, que se mobilizam sempre que há alguma violência. No dia seguinte, você já vê pessoas nas ruas protestando, negros e brancos. No Brasil, você não vê isso, porque não há a mesma consciência racial. É o resultado do modelo brasileiro de racismo, da ideia de democracia racial. Nos Estados Unidos, pessoas que são estrelas da sociedade, ícones do esporte, como Muhammad Ali, têm muito mais consciência racial que Pelé (risos). Pelé, apesar de ser o rei dos brasileiros, não tem essa consciência. Nossas estrelas do futebol… Você acha que Neymar tem consciência racial? Nos Estados Unidos, aqueles jogadores de basquete todos têm. O racismo brasileiro é um crime perfeito. Além de matar fisicamente, mata a consciência das vítimas.

O senhor trabalhou por mais de 30 anos na USP, uma das últimas universidades públicas a adotar o sistema de cotas. E agora está na UFRB, que é possivelmente uma das universidades mais negras do país. Como foi essa transição para o senhor, pessoalmente?

A UFRB adotou as cotas antes mesmo da lei federal, de 2012, o que faz com que hoje tenha o perfil de uma universidade plural. Você entra numa sala e vê o verdadeiro Brasil, com negros – pardos e pretos – e também brancos. E como está numa região em que a maioria da população é negra, a tendência é que no futuro a maioria dos estudantes sejam negros, e quem sabe um dia a maioria de professores também. É um processo. A gente vai vencer alguns obstáculos psicológicos, de nós mesmos, negros, de pensar que aquele lugar não é para nós.

Mas que tipo de ganho o senhor acredita que essa diversidade traz para a própria construção do conhecimento?

Muita riqueza. Os horizontes foram alargados. Antes da entrada dos estudantes negros na graduação e pós-graduação, havia temas que não eram tratados, como a questão da mulher negra, ou os problemas sociais dos negros após a escravidão.

Construiu-se uma imagem da Bahia muito calcada nas heranças africanas. O senhor reconhece algo da sua terra enquanto caminha por Cachoeira?

Ah, aqui eu me sinto em terras africanas. Basta eu abrir a porta e é: ‘boa tarde, meu tio’, ‘boa tarde, meu pai’, ‘boa tarde, meu velho’. São terminologias carinhosas, afetivas, que não existem no tratamento europeu. É como quando vou para a África. Lá também é tio, pai, não é senhor. Senhor é uma terminologia distante. Então, no próprio tratamento você vê essa herança africana. Não é como em São Paulo, que você nem conhece as pessoas que moram no seu próprio prédio. Aqui, todo mundo me conhece. Em Salvador, apesar de ser uma cidade grande, é a mesma coisa. Há a vida comunitária, o dividir com quem não tem. Se você for num bairro popular de Salvador, acredito eu, não vai encontrar pessoas dormindo na rua. Aqui também, em Cachoeira, é raro. Isso é um dado da solidariedade africana, que deixa um pouquinho o individualismo de lado.

De que modo o senhor acredita que a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana nas escolas, está ajudando na prática a construir um país mais diverso?

Essa lei é muito importante. Em 1995, houve uma marcha do movimento negro em Brasília, que coincidiu com os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Foi a primeira vez que o movimento negro entregou um manifesto a um presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e foi a primeira vez que se falava de cotas para negros e da obrigatoriedade de se ensinar a história da África, da cultura negra no Brasil. Por quê? Porque excluir a história do outro é um dado do racismo. É como dizer: sua cultura não vale nada. E o negro contribuiu para o processo de construção cultural do Brasil. Trouxe religião, visão de mundo, culinária, conhecimentos medicinais… Isso não pode ser deixado de lado. E produziu riqueza, construiu o Brasil com seu suor e sangue. Graças a essa lei, hoje temos textos de qualidade para trabalhar a questão da história do negro e também propostas pedagógicas diferentes, que vêm a enriquecer. Numa aula de educação física, por exemplo, em vez daquela fila indiana, um atrás do outro, fazendo polichinelo, você pode fazer uma roda de capoeira, com as pessoas se olhando, se comunicando, um vendo a performance do outro. É outra proposta corporal, mas também filosófica, muito mais rica. Apesar das resistências, de alguns municípios não trabalharem e de não haver monitoramento, a lei trouxe benefícios muito grandes. Elevou a autoestima dos alunos negros. Hoje eles sabem que seus antepassados não chegaram aqui sem nada. Eles trouxeram, também, sua civilização, sua cultura.

Como o senhor vê esse momento político que o Brasil está vivendo?

Estamos num contexto político delicado, preocupante, assustador. Estou há 43 anos no Brasil. Cheguei no regime militar. O presidente era Ernesto Geisel. Vi o Brasil se construindo politicamente até chegar aonde estamos. Na época do presidente Lula, o Brasil era admirado no mundo inteiro pelas políticas sociais, de distribuição de renda. Era citado como um exemplo. De repente, de um dia para outro, tudo isso está sendo confiscado. Só o povo pode mudar esse quadro, pelo voto. Se não houver mudança nas próximas eleições, teremos um ciclo que vai demorar pelo menos 30 anos. Como você congela despesas públicas por 20 anos? Nestas duas décadas, nascem jovens, aumenta a população estudantil, e na saúde, aumenta a população de idosos. E tudo isso está congelado para as pessoas gastarem dinheiro com os serviços privados. Temos que ter um presidente que tenha um compromisso com o país. Se for de direita, que ao menos seja um nacionalista, que defenda os interesses da nação, e não do capitalismo transnacional, como se vê hoje.

Nesses anos todos em que está no Brasil, o senhor já pensou em voltar a morar no Congo?

Não. Saí de lá por causa do regime militar, não porque eu queria. Quando terminei meu doutorado, voltei imediatamente, mas a ditadura não me deixou ficar. Depois, fui para lá duas vezes. Em 2001, quando caiu a ditadura militar, fui ver os parentes. Percebi que não havia mudança. Simplesmente, era um regime que não era mais militar, mas era uma nova ditadura. Os problemas da população permanecem os mesmos. Dez anos depois, voltei, quando fui convidado a participar de uma conferência internacional. Mas creio que não volto mais, porque sempre volto deprimido.

–

Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde