No Taqui Pra Ti

“Há, portanto, toda uma geografia ( e uma cronologia) cultural da verdade”. (Foucault citado por Rosário Gregolin em “Mídia, Poder e Resistência”).

No Rio, um professor guarani confessa que na escola de sua aldeia ele faz o maior esforço para não dar aulas. Em Roraima, a funcionária da Secretaria de Educação censura um docente makuxi por se ausentar da sala no horário de trabalho. No Amazonas, um educador waimiri-atroari interrompe a alfabetização de seus alunos para sair correndo com a turma atrás de uma paca. Afinal, que escola indígena é essa? Esses e outros fatos foram relatados na mesa redonda “Memória e Educação Escolar Indígena: Diálogos Interculturais” no “IV Colóquio Internacional Discurso e Mídia na Amazônia: interculturalidade e resistência” (DCIMA) realizado em Marabá (PA) de 7 a 9 de agosto.

A abertura teve o discurso esclarecedor sobre a função social da Universidade feito pelo reitor Maurilio de Abreu Monteiro da Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará (Unifesspa), onde estudam 96 indígenas de diferentes etnias, a maioria do povo Gavião. Durante três dias, professores e alunos expuseram pesquisas concluídas e em andamento e fizeram uma senhora “balbúrdia” em conferências, simpósios temáticos, rodas de conversas e mesas-redondas, uma das quais mediada por Hiran Moura Possas com a participação de Maxim Repetto da Universidade Federal de Roraima, de Rosany Fernandes Kaingang e deste locutor que vos fala.

Contra a aula

No meu falatório contei a visita feita há alguns anos com 30 alunos do Curso de Pedagogia da UERJ a uma aldeia guarani. Fomos recebidos pelo professor que foi bombardeado de perguntas. Ele falou sobre o funcionamento da escola, o projeto político-pedagógico, o material didático, o calendário escolar, o lugar dos saberes tradicionais no currículo intercultural, a introdução da leitura e da escrita em língua guarani e em português, a relação dos alunos com o livro e com a biblioteca. No final do encontro que durou manhã e tarde, uma aluna lhe perguntou:

– Você falou sobre quase tudo, mas falta uma coisa: como é que um professor guarani dá aula. É muito diferente de nós?

– Em primeiro lugar quero dizer que na nossa escola a gente faz um enorme esforço para não dar aulas – ele respondeu.

– Mas vocês são pagos para dar aulas – ela cobrou.

– Pois é – ele disse. Mas nós só damos aula uma vez por mês quando vem o fiscal da Secretaria de Educação.

– Ué, nos outros dias vocês não trabalham?

– Trabalhamos e cumprimos o horário, mas não damos aula.

– E o que fazem?

– A gente vai pro mato mostrar as plantinhas e os passarinhos aos alunos, observa árvores e bichos, conversa com os velhos, conta histórias, canta, reza, brinca, faz teatro até com bonecos, desenha, pinta e borda. Essa é nossa forma de ensinar e aprender – disse o professor, que acabou, sem querer, nos dando uma alegre aula sobre seus “processos próprios de aprendizagem”, aquilo que podemos denominar de “pedagogia guarani” que pode ser contextualizada na “pedagogia do oprimido” de Paulo Freire.

Eles não dão aquele aulão por entenderem que é algo muito chato, distanciado da realidade, onde só um fala e os outros escutam. No entanto, trabalham bastante para garantir o processo ensino-aprendizagem em atividades nas quais usam outros métodos e nem sempre dentro das quatro paredes, como mencionado em evento no qual participei em Boa Vista.

Atrás da paca

Foi em 2002, no 2º Seminário de Formação Indígena na Maloca do Canauam, em Cantá (RR) em mesa compartilhada com uma funcionária da SEDUC de Roraima e com dois professores – um Makuxi e outro Wapixana. Na sua fala, a zelosa funcionária criticou publicamente os índios que “recebiam salário sem trabalhar”, conforme ela mesma constatara na visita surpresa que fez à escola de uma aldeia macuxi, completamente vazia em pleno horário de aula.

– Só se foi numa quarta-feira – disse um dos palestrantes que era professor daquela escola ali denunciada.

A professora consultou sua agenda e confirmou:

– É. Foi numa quarta-feira. E daí? É domingo por acaso? Ninguém trabalha?

O professor explicou que eles tinham um calendário próprio e que esse dia da semana era reservado à aula de pesca:

– Se a senhora faz tanta questão que a gente ensine a pescar dentro da escola, coloque um lago com peixes na sala de aula, que de lá não sairemos – ironizou o professor.

Existem funcionários dedicados, comprometidos em assegurar a autonomia da escola bilíngue e intercultural, mas há os que não estão preparados para conviver com suas especificidades. Estão bitolados. Querem impor um modelo de escola que não se ajusta à realidade indígena e que está sendo implodido atualmente em sociedades avançadas. Têm dificuldades para entender, por exemplo, o que aconteceu numa aldeia Waimiri-Atroari, cuja escola é um malocão em forma circular, sem portas, toda aberta, onde qualquer um entra e sai facilmente. Às 7 horas da manhã, a maloca-escola já estava ocupada por professor e alunos, sem camisa, sem uniforme, para a aula de alfabetização na língua do povo Kiña. Transcorridos uns vinte minutos, um grito ecoou lá fora:

– Olha a paca!

O professor deu um assobio e saiu em disparada com seus alunos, que deixaram cadernos e lápis para correr atrás da paca. Aquela aula de alfabetização foi bruscamente interrompida para se transformar em aula de caça, que não pode ter horário fixo, nem fazer parte de um currículo rígido, porque a paca, como até o ministro Weintraub sabe, não usa relógio e nem anuncia o horário em que vai passar. Paca, tatu, cutia… também.

Uma embaixada

Os exemplos abundam. As escolas indígenas, com altos e baixos, estão mostrando ao Brasil que outro modelo de escola é possível, que existem diferentes formas de organizar o processo de ensino-aprendizagem. Segundo o Censo Escolar do INEP de 2017, existem hoje 2.765 escolas indígenas no Brasil com 246 mil alunos, além de 56.750 estudantes indígenas no ensino superior, grande parte em cursos de licenciatura intercultural.

A imposição pelo Estado de um modelo para essas escolas – em sua maioria bilíngues e interculturais – podem contribuir para o fracasso de um projeto que tem por objetivo original fortalecer as línguas e os conhecimentos indígenas. Alguns professores desconfiaram. Logo que foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em dezembro de 1996, Bruno Ferreira, professor kaingang, advertiu:

– A escola entrou na aldeia como um corpo estranho e se tornou dona da comunidade, quando devia ser o inverso.

O guarani Leonardo Werá Tupã comparou a escola indígena à embaixada de um país estrangeiro que tem plena soberania no território do outro. Com isso concorda o antropólogo José Augusto (Guga): “A escola não é dos índios, é do Estado que constrói o prédio, dá a merenda, paga salários. É uma instituição de fronteira, de diálogo entre instituições sociais, instância de comunicação, campo de disputas, de efervescência política, de luta no plano simbólico”. É essa luta que se trava agora pelo controle de uma escola efetivamente intercultural.

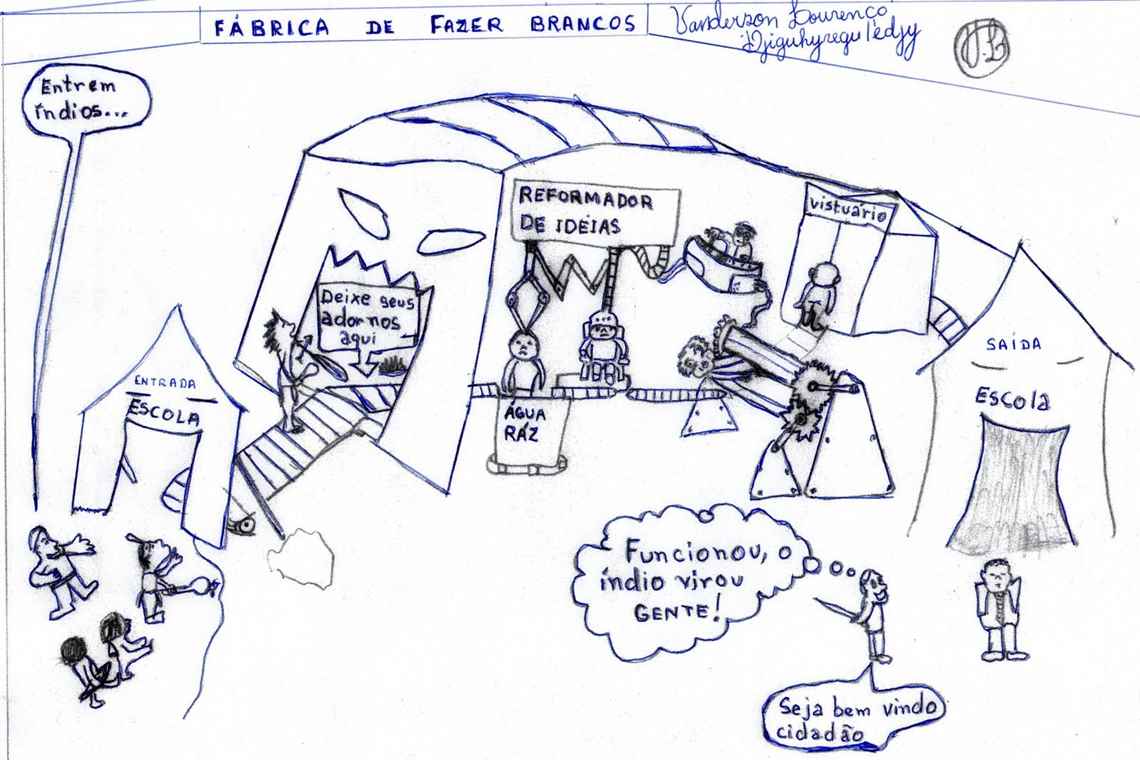

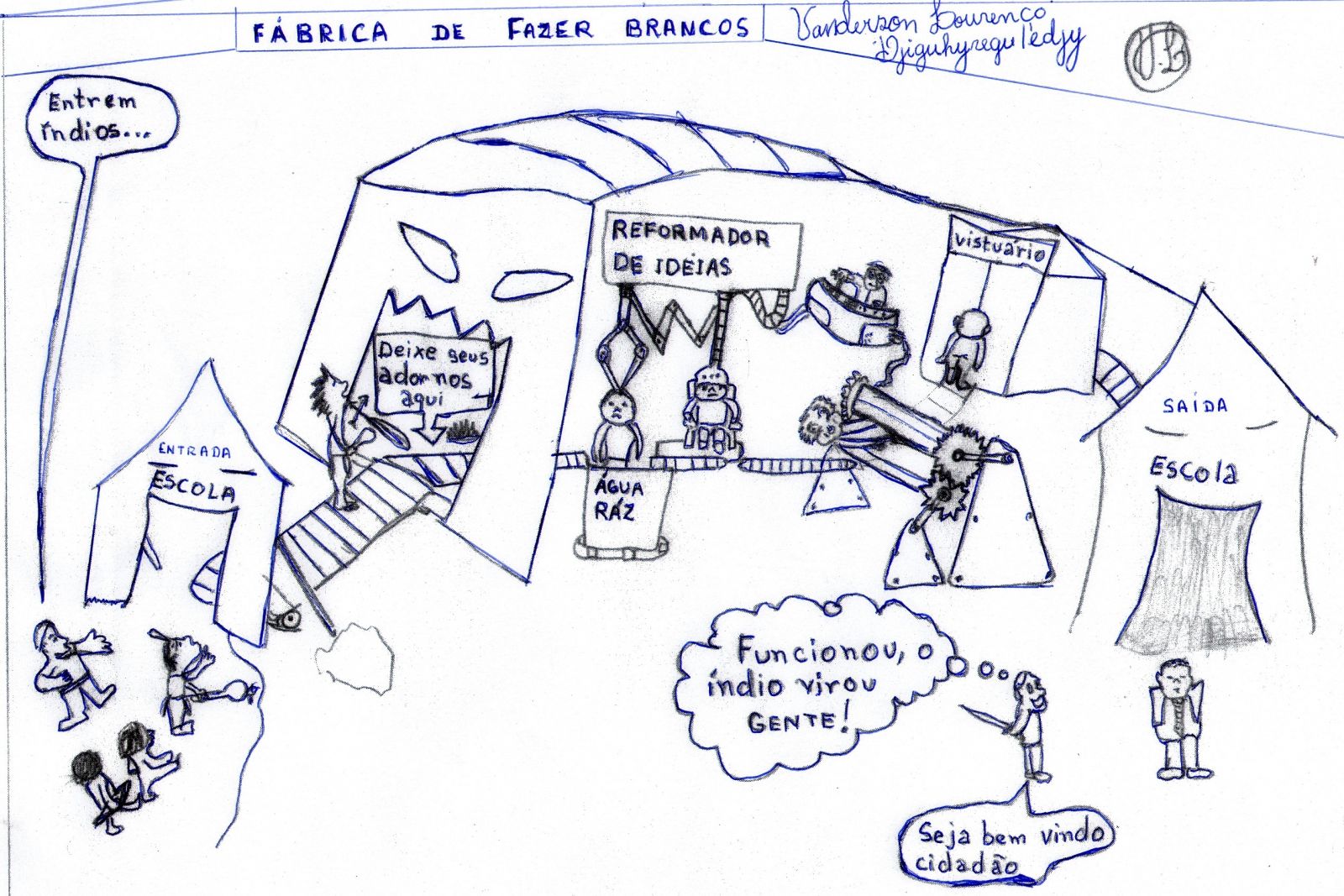

– “A interculturalidade é uma teoria bonita, um projeto razoável de pedagogia do diálogo, mas na prática está se tornando ponte para o unilinguismo. Neste caso, esse bilinguismo de transição funciona como o ópio das línguas e constitui séria ameaça aos idiomas nativos” – escreve Bartomeu Meliá, de 87 anos, 60 dos quais vividos com os Guarani. Ele considera que sem o controle dos índios sobre a escola e com interferências autoritárias do Estado, a escola pode funcionar como “uma fábrica de fazer brancos”.

Isso ocorreu em diferentes regiões do Brasil. Numa disciplina que ministrei no Curso de Formação de Professores Indígenas do Acre, organizado por Nietta Monte, da Comissão Pro-Índio, me contaram que indagado sobre se seu filho falava a língua Huni Kuin e conhecia as narrativas míticas, um velho Kaxinawá respondeu:

– Não, minha filha! Coitadinho! Ele frequentou a escola. Não sabe nada.

*

P.S. – A premência do tempo nos obrigou a centrar esta coluna do Diário do Amazonas no texto que já estava redigido e nos impediu de dar aqui um espaço maior às duas conferências magistrais instigantes que “lavaram a égua” e marcaram o IV Colóquio Dcima: a abertura feita por Maria do Rosário Gregolin (UNESP de Araraquara-SP) e o encerramento com Antonieta Antonacci (PUC-SP). A primeira chamou a atenção para “a dispersão dos sujeitos que podem produzir verdades, (espalhando essa função de “verdade-demonstração que era prerrogativa dos cientistas) e da “verdade-acontecimento” (que era um dom dos adivinhos, dos profetas, dos inocentes e dos sábios). Não é à toa que vivemos os dilemas das Fake News e o dispositivo de Fact Checking”. Já Antonieta Antonacci abordou as culturas afro e nativas no Brasil.

Foram organizadas várias mesas-redondas entre as quais “Memórias e Imaginários” com Rosaura Andazabal (UNMSM – Perú), Agenor Sarraf (UFPA) e Hiran de Moura Possas (Unifesspa) mediada por Jerônimo Silva e “Discurso, Corpo e Mídia” com Denise Witzel (Unicentro – PR), Ivânia Neves (UFPA) e Nilton Milanez (UEFS) mediada por Nilsa Brito Ribeiro (Unifesspa), além de várias rodas de conversa e 11 simpósios temáticos, onde dezenas de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil apresentaram suas pesquisas, entre outros Maurício Corrêa (GEDAI), Regina Baracuhy (UFPB), Mônica Cruz (UFMA), Hildete Pereira (Unifesspa), Flávia Lisbôa (Ufra), Marília Leite (Ufopa).

Discutiu-se questões relevantes para o Brasil, para a Amazônia, para a ciência e para os estudos foulcaultianos: discursos de resistência na mídia e na educação, práticas contra hegemônicas nos discursos indígenas, territorialidades amazônicas, resistências nos cenários regionais, identidades, mundo do trabalho, visualidades na Amazônia contemporânea, biopolítica. Quem participou saiu dali cheio de esperança com o rigor das pesquisas quase todas comprometidas com o destino da região, do país e de suas populaçoes. Nenhum “aulão”, mas muitas lições. Uma delas é que Bolsonaro pode mandar fazer cocô um dia sim e outro não que certamente haverá resistência na defesa da floresta, dos rios e de seus moradores: homens, bichos, plantas.