A Constituição de 1988 representa uma clivagem em relação ao sistema constitucional pretérito, uma vez que reconhece o Estado brasileiro como pluriétnico, e não mais pautado em pretendidas homogeneidades, garantidas ora por uma perspectiva de assimilação, mediante a qual sub-repticiamente se intalam entre os diferentes grupos étnicos novos gostos e hábitos, corrompendo-os e levando-os a renegarem a si próprios ao eliminar o específico de sua identidade, ora submetendo-os forçadamente à invisibilidade.

Idêntica mudança de paradigma pode ser observada no direito internacional: a Convenção 107 da OIT, de 5 de junho de 1957, afirmava já no preâmbulo o propósito de integrar as populações indígenas à comunidade nacional. A Convenção 169, de 7 de junho de 1989, tendo por pressuposta a evolução do direito internacional, passou a reconhecer “as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida de seu desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas entidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram”.

Para que se possa dimensionar corretamente essa mudança de perspectiva no campo jurídico e potencializar seu alcance hermenêutico, faz-se necessária a análise, ainda que simplificada, dos pressupostos, principalmente epistemológicos, que pautaram o modelo anterior. Como suas raízes podem ser encontradas no que se denominou modernidade, tomemos como marco inicial, no âmbito filosófico, o iluminismo, e no jurídico-político, a Revolução Francesa.

A modernidade se caracterizou pela ruptura definitiva com o cosmologismo e o teologismo do pensamento medieval, substituindo-os por esferas axiológicas diferenciadas como a ciência, a moral e a arte, regidas pela razão e submetidas à autodeterminação humana (Rouanet 1987: 149). Com Kant, inaugurou-se a filosofia do sujeito transcedental, que constitui o mundo como o conjunto de objetos da experiência possível. Sua razão opera por meio do conceito, subsumindo o real às suas próprias categorias apriorísticas. Assim, é inerente à dinâmica dessa razão a identidade, que possibilita a unidade e as grandes sínteses homogeneizadoras. Em conseqüência, o conhecimento científico postulado é aquele que opera causalmente, aspirando à formulação de leis à luz de regularidades observadas, ou seja, aquele que se assenta na redução da complexidade. À vista desses pressupostos epistemológicos e das regras metodológicas que lhe são inerentes, a ordem passou a ser a forma hegemônica de saber, tendo como contraface o caos, forma hegemônica da gnorância (Santos 2000:79).

A primeira manifestação de cumplicidade entra a ciência e o Direito modernos se deu na sistematização e racionalização do jusnaturalismo, culminando no movimento codificador do século XIX e não positivismo jurídico que o acompanhou, causando o abandono da retórica e sua substituição pela dogmática. O Direito assim concebido seguia o modelo mecanicista das ciências naturais, reconstruindo abstratamente a ordem social segundo esquemas universais e operando metodologicamente como um plexo hipotítico-dedutivo de proposições. O racionalismo condutor kantiano inspirou ainda o Estado-nação, um dos parâmetros do Estado liberal pelo qual Sieyès clamava em 1789, que faz da idéia de nação seu cadinho de unidade e indivisibilidade.

Também resultou desse idealismo a indistinção entre alter e ego, posto que, como observa Gadamer (1986), o outro era experimentado como o outro de mim mesmo, abrangido por minha pura autoconsciência. O saber absoluto, em que a consciência constitui o objeto segundo suas características apriorísticas, em última análise implica que o outro existe apenas a partir do ego, ou seja, o outro é antecipado e apreendido reflexivamente pro meio de mim mesmo. Como a razão centrada no sujeito transforma os sujeitos autocentrados em objetos uns para os outros (Foulcaut 1966), observa-se um trânsito da filosofia do sujeito para a filosofia comunicativa, segundo a qual o trabalho da razão é inseparável de um intersubjetividade mediada pela linguagem da qual alter e ego se orientam por pretensões de validez. 1

Esse conhecimento, caracterizado pelo logocentristmo, pela semelhança, pela adequação e pela unidade, bem como os constructos teóricos por ele engendrados, foram questionados inicialmente por Nietzsche, que o via como desconhecimento, uma vez que, ao comparar coisas entre si, ignorava as diferenças, cumprindo seu papel sem nenhum fundamento na verdade. Seguiram-se Foulcaut, Heidegger, Adorno e Derrida, denunciando a colonização da diferença pelo sempre igual e pelo homogêneo e anunciando o reino do fragmento contra a totalização, do descontínuo e do múltiplo contra as grandes narrativas e sínteses.

Os paradigmas do conhecimento científico postulado pela modernidade entraram em crise dentro de seu próprio espaço epistemológico.Einstein, com a teoria da relatividade da simultaneidade, negou o espaço e tempo absolutos de Newton, que passaram a depender de sistemas de referência. Em seguida, a mecânica quântica demonstrou a impossibilidade de observar um objeto sem alterá-lo. Em ambas, estava em xeque o rigor do conhecimento científico e a complexidade da distinção sujeito/objeto (Santos 2000:68-9)

Desfez-se ao mesmo tempo a cumplicidade do Direito com as ciências naturais, uma vez que a formulação de leis, antes de atender a um procedimento empírico-analítico, orienta-se pro categorias de mundo formuladas em representações que cobram uma explicação hermenêutica de sentido. Compreende-se que o Direito não escapa à finitude da razão humana e não está absolutamente alheio à experiência vivida da sociedade concreta. Antes de ser universal, é contingente, buscando atualidade a cada aplicação.

Por fim, a visão do Estado-nação orientado por uma lógica unitária e legiscentrista foi atingida pela obsolescência, ao ser confrontada com os problemas gerados por uma nova noção de nação, cuja unidade pressuposta na verdade ocultava o fenômeno da pluralidade do corpo social, e mesmo com a noção de soberania, traduzida na capacidade de ordenação autárquica dos fatos sociais sob seu domínio territorial, à vista principalmente do capital transnacional, que engendrou uma legalidade supraestatal e retirou do Estado a possibilidade de previsão e controle de aspectos relevantes da vida social. Assim, o que o direito recobra, e a Constituição brasileira, a exemplo dos demais campos do saber, revela, é o espaço ontológico do outro, do diferente, antes destituído de qualquer conteúdo porque subsumido ao universal.

A Constituição de 1988 o fez de forma absolutamente explícita. Primeiro, impondo ao Estado o dever de garantir “a todos o pleno exercício dos direitos culturais”, apoiando e incentivando “a valorização e a difusão das manifestações culturais […] populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (art. 215, caput e §1o), que se traduzem em suas “formas de expressão e em seus modos de criar, fazer e viver” (art. 216, I e II). Tratou exaustivamente e em caráter pragmático do território cultural necessário ao exercício desses direitos pelas populações indígenas, emprestando-lhe significado especial, divorciado da pauta patrimonial, porquanto espaço essencial à existência de uma coletividade singular (art. 231, caput e §1º). Por essa razão, o texto constitucional assegura a inviolabilidade desse território de forma quase absoluta, admitindo alguma relativização apenas na hipótese de “relevante interesse público da União”, a ser definido em lei complementar (art. 231, §6º), exigindo-se autorização do Congresso Nacional e aquiescência da comunidade afetada (art. 231, §3º).

É importante assinalar que, ao assumir o caráter pluriétnico da nação brasileira, que não se esgota nas diferentes etnias indígenas, como evidencia o parágrafo 1º do art. 215, a Constituição de 1988 tornou impositiva a aplicação analógica do tratamento dado à questão indígena e aos demais grupos étnicos. Assim, diante desse novo padrão de respeito à heterogeneidade da regulamentação ritual da vida, impõe-se a exata compreensão das pautas de conduta que agora orientam os diversos atores sociais, em particular os agentes públicos e políticos.

Em princípio, a inserção do Estado na vida desses grupos deve respeitar primeiramente o fato de que “grupos étnicos são categorias atributi vas e identificadoras empregadas pelos próprios atores” (Barth 2000:27), razão de a Constituição lh es assegurar auto-representação (art. 216, I), uma vez que formas de expressão são conjuntos de signos por meios dos quais se rev ela a representação da realidade (Foulcaut 1966: 89). Assim, requer-se que a coletividade possa se reconhecer em suas formas de expressão , sob pena de lhes negar realidade, o que implica dizer que a representação da realidade partilhada envolve necessariamente a representação de si própria, ou seja, a autocompreensão do grupo2. Dessa forma, interdita-se ao legislador, ao administrador, ao juiz e a qualquer outro ator estranho ao grupo dizer o que este é de fato3.

Corolário do mesmo preceito constitucional é o bani mento definitivo das categorias, positivadas no ordenamento jurídico pretérito no trato da questão indígena, de aculturados ou civilizados, seja porque a noção de cultura como totalidade, como perfeita coerência de crenças unívoca e homogeneamente partilhadas, é ultrapassada, seja porque, nas relações interétnicas, as situações de contato não significam o abandono d os códigos e valores que orientam cada grupo, verificando-se antes a possibilidade de articulação em alguns setores ou domínios específicos de atividades, mantidas as proscrições de interações tendentes a proteger partes de sua cultura da confrontação e da modificação (Barth 2000:35)4.

Assim, a atuação do Estado em relação a esses grupos, de modo a garantir seu direito à identidade, pressupõe a compreensão de suas formas de ver e conhecer o mundo. Sendo uma compreensão de sentido, todavia, a compreensão de u ma outra cultura não se dá mediante a atitude objetivamente adotada pelo observador diante de estados e sucessos fisicamente mensuráveis, requerendo-se, ao contrário, a participação em um processo de entendimento. Como observa Habermas,

a realidade simbolicamente pré-estruturada constitui um universo que permanece hermeticamente fechado, ininteligível às olhadas do observador. O mundo social da vida só se abre a um sujeito que faça uso de sua competência de linguagem e ação , estabelecendo relações interpessoais. Só se pode penetrar nele participando, ao menos virtualmente, nas comunicações dos membros e convertendo-se, ele mesmo, em um membro, ao menos potencial (Habermas 1991:460)

Assim, a atuação do Estado é antecedida por essa “tradução”, feita necessariamente pela mediação antropológica5 que torna o outro inteligível6. Isso se verifica na própria esfera legislativa, uma vez que, sendo o Direito um conjunto de representações sociais, toda a normatividade que contemple esses grupos étnicos tem que se pautar por sua compreensão da vida, sob pena de inconstitucionalidade e carência de eficácia em função da subversão dos valores que orientam a consciência coletiva.

Sempre que estejam em causa interesses de grupos étnicos, a aplicação do Direito pelo juiz se sujeita ao mesmo postulado da inteligibilidade . A despeito de já abandonada a orientação positivista e compreendidas as situações de fato e normas como esferas axiológicas que não se resolvem em um sistema lógico-formal do tipo hipotético-dedutivo, vê-se o julgador diante de premissas, valores e experiências dos quais não com partilha e para os quais necessita de tradução, de modo que se revele sua essência subjacente. Isso é válido tanto para as normas que especificamente os tenham por objeto quanto para as que tomam por pressuposto a comunidade nacional como um todo, justamente pelo fato de sua aplicação não poder passar ao largo da forma como esses grupos se representam. O juiz não pode olvidar que, à mudança do paradigma epistemológico, corresponde necessariamente a mudança de metodologia. A abertura para o outro, experimentando-o como tal de modo a fazer valer sua pretensão, afasta a atitude monológica e impõe a recuperação da retórica, mediada pela intervenção antropológica que, ao experimentar significativamente uma realidade, está apta a traduzir os topoi que orientação a discussão.

Impõe-se ao Estado-administração a ruptura definitiva com a visão etnocêntrica que o orientou até agora, a começar pelos chamados projetos de desenvolvimento nacional que, para merecerem efetivamente a qualificação de nacionais, requerem o estabelecimento de uma relação dialógica, de modo a não desprezar a representação de desenvolvimento desses grupos, garantindo-se que haja na expressão de um sentido, se não nacionalmente compartilhado, ao menos devidamente ponderado7.

Tendo em vista que os territórios físicos nos quais esses grupos estão reunidos se constituem em espaços simbólicos de identidade, produção e reprodução cultural, não sendo portanto algo exterior à identidade, mas imanente a ela, as políticas públicas, com as cautelas prévias de inteligibilidade à respeito da diferença, devem ser efetivadas. Enfim, diante dessas territorialidades, que geram cada qual formas de poder e conseqüentemente formas específicas de direito, está imanente o princípio de limitação dos poderes do Estado8.

Por fim, não há como fazer uma transição paradigmática sem certo desassossego, em razão mesmo da desorientação dos indicadores cognitivos. É passada a hora, contudo, de superar os fundamentos positivistas da ação indigenista inspirada no modus operandi do “rondonismo” (Oliveira & Almeida 1998) e garantir aos índios, bem como aos demais grupos étnicos, o exercício de sua cidadania.

1 “O ego tem de interpretar a manifestação de alter como saber” (Habermas 1991:466)

2 “O mundo determinado gramaticalmente é o horizonte em que é interpretada a realidade” (Habermas 1991: 211)

3 Recentemente, a FUNAI constituiu um grupo técnico para definir se os ocupantes da autodenominada TI Borboleta, no Rio Grande do Sul, são índios, a despeito de a própria pretensão quanto à regularização da terra pressupor, e portanto revelar, a auto-identificação do grupo com o tal.

4 No julgamento do HC 79.530, o Supremo Tribunal Federal reforça a categorização, ao ter como aculturado o índio Bênkaroty Kayapó (Paulinho Paiakan), negando-lhe avaliação antropológica e intérprete por se tratar de um “índio alfabetizado, eleitor e integrado à civilização, falando fluentemente o português”.

5 “Os antropólogos abalaram nossa segurança ao expor vividamente um tal variedade de costumes e crenças humanas que fizeram com que a noção de um padrão único de julgamento político e moral parecesse nada mais que uma racionalização válida para uma breve pax da história européia” (Moore 1987:19)

6 A diferença sem intelegibilidade conduz à indiferença (Santos 2000: 30-1).

7 Até agora, os projetos de desenvolvimento, pautados por uma visão meramente econômica, passam ao largo da questão étnica, como são exemplos mais evidentes as obras do Programa “Avança Brasil”.

8 Já há precedente judicial nesse sentido. No julgamento da ação criminal n. 92.0001334-1, em curso na 1ª Vara Federal de Roraima, o Tribunal do Júri afastou a possibilidade de aplicação de pena ao tuxaua Basílio Alves Salomão, que matara outro índio, considerando que o mesmo já havia sido “julgado e condenado segundo os costumes da comunidade indígena”.

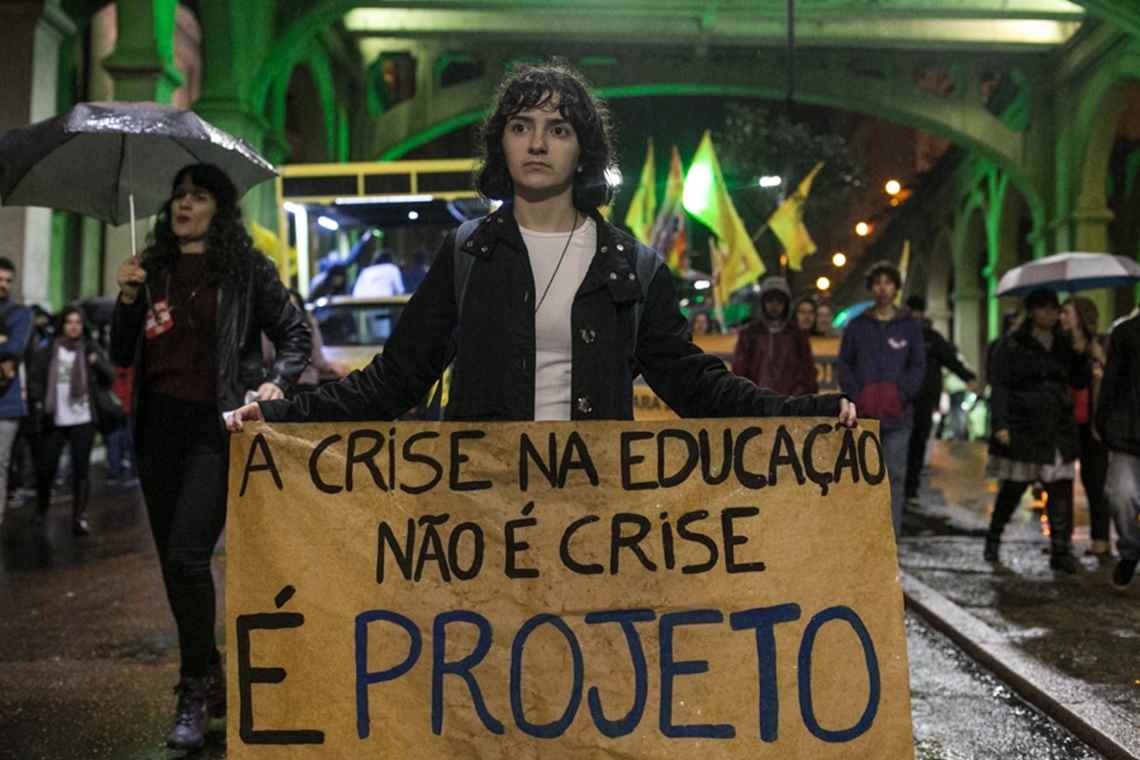

Constituição Federal manchada de sangue em ato simbólico durante a Marcha das Margaridas. Foto: Fernanda Ligabue/ISA