Determinados fenômenos ganham mais repercussão em função das diversas análises do que por eles em si. Foi o caso do filme da Beyoncé, Black is King, produzido pelos estúdios Disney. O filme em si seria mais uma das megaproduções de um dos maiores oligopólios midiáticos se não fosse a repercussão da polêmica gerada pela crítica da professora Lilia Schwartz e as respostas em vários outros artigos, entre eles o de Djamila Ribeiro, Aline Ramos, Aza Njeri (que propõe uma leitura afrocentrada da produção de Beyoncé), entre várias outras. A repercussão continuou com um pedido de “desculpas” da própria Lilia Schwartz em seu Instagram no dia 4 de agosto. E, depois, Maria Rita Kehl volta a colocar o tema em pauta com um artigo intitulado “Lugar de cale-se”.

Boa parte do debate se centra na legitimidade de determinados sujeitos se posicionarem ante a discussão do combate ao racismo. Com o aumento da visibilidade desta agenda, particularmente após a repercussão do trágico assassinato do estadunidense George Floyd e a eclosão de diversos protestos antirracistas no mundo todo, muitas vozes – do campo político, acadêmico, cultural – passaram a se posicionar. Evidente que as divergências são muitas, mas o que mais incomoda é a incompreensão de determinados conceitos, principalmente quando eles são banalizados e esvaziados do seu sentido.

Wilson Gomes, professor da UFBA, defende a ideia que os conceitos têm uma determinada funcionalidade política, daí que “falar de deturpação ou distorção do conceito por aqueles que o empregam faz pouco sentido, vez que dificilmente se pode separar significado de uso.” Esta fala de Gomes é uma resposta a quem critica um suposto uso inadequado do conceito de lugar de fala. Para ele, o que importa é o sentido dado quando um determinado conceito se transforma em instrumento de luta e que, portanto, expressa uma funcionalidade ideológica.

Entretanto, o que está em jogo aqui não é uma funcionalidade conceitual, mas sim um processo político de deslocamento de uma agenda que ganha visibilidade: a agenda antirracista. E esse deslocamento opera no sentido de colocá-la fora de uma perspectiva histórica e política. Em outras palavras, o que se está discutindo aqui é uma determinada perspectiva político-ideológica de tratar o problema do racismo. As visões sobre o racismo e a luta contra o racismo são plurais. Como são plurais as visões sobre classes sociais, gêneros, capitalismo, socialismo. Tratá-las como um bloco monolítico não só deturpa conceitos, visões e olhares como também interdita debates mais aprofundados.

Este é o fundo das polêmicas. O principal problema: vincular diretamente a agenda antirracista a identitarismo. Existem visões identitaristas da agenda antirracista, mas não são as únicas. E boa parte delas foi construída justamente por segmentos hegemônicos.

Nancy Fraser, em artigo publicado em 2018, fala do “neoliberalismo progressista”, uma articulação conservadora entre duas dimensões nas quais se exerce a hegemonia política – a da distribuição e do reconhecimento. Para Fraser, esse movimento do neoliberalismo progressista foi uma forma de construção de um bloco de poder nos Estados Unidos nos anos 1980 em que, ao mesmo tempo que impunha um modelo econômico de concentração (portanto, não redistribuição de riquezas), combinava com o reconhecimento da diferença (de gênero, classe, etnia) dentro da perspectiva da meritocracia, valor caro ao american way of life. É com base nisso que ideias como “empoderamento”, “diversidade”, “ambientalismo”, entre outros passam a fazer parte do vocabulário não apenas político, mas da gestão de negócios.

No artigo intitulado “Making differences matter: a new paradigm for managing diversity”, David Thomas e Robin Ely, da Universidade Harvard, defendem que a promoção da diversidade nas empresas deve transcender a mera questão ética (a “imoralidade” dos preconceitos) para uma busca de qualidade na gestão. Os autores mostram que, a partir dos anos 1980/90, grupos sociais historicamente discriminados demonstram potencialidades de consumo pressionando para que a diversidade das corporações se transformasse em uma estratégia comercial. Em um segundo momento, o panorama da diversidade trouxe para dentro do ambiente corporativo o estoque informativo da diversidade cultural gerando novos desafios de gestão. Assim, a indiferença à diferença que, segundo os autores, teve certa importância como gestão da diversidade (“todos são iguais dentro deste ambiente corporativo”), já não cumpriria mais o papel, uma vez que os vínculos identitários dos sujeitos reverberam dentro do ambiente corporativo.

O que se percebe nessa articulação do reconhecimento com a não distribuição é o afastamento da perspectiva estrutural e histórica das construções das hierarquias, essencializando as classificações. É um pós-estruturalismo que, na prática, desloca o olhar estrutural para classificações mitificadas da chamada “diversidade”. E, decorrente disso, valores com profundo sentido ideológico, como “mérito”, “qualidade”, “eficiência”, se dogmatizam. O capital, como categoria histórica de um determinado modo de produção, também se essencializa e se espraia para tipologias como “capital humano”, “capital social”, entre outros.

O problema é que a crítica ao identitarismo e ao conceito de lugar de fala se faz apenas dentro dessa perspectiva ideológica.

Há algo subjacente a essa perspectiva da agenda da diversidade, que chamarei aqui, ainda sob rascunho, como diria Jacques Derrida, de “minorização estrutural”. Minorização não no sentido numérico, mas no conceito de menoridade de Kant: a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem uma direção alheia. As falas dos sujeitos pertencentes a esses “grupos minorizados” são deslegitimadas sem a validação de um tutor. A ruptura com a condição de menoridade, segundo Kant, se dá com a liberdade.

O mesmo Kant fala que entre a condição de menoridade (não esclarecido) e liberdade (esclarecido), há o momento de esclarecimento, um período intermédio no qual um chefe de Estado deve proporcionar um ambiente de liberdade que possibilite o pleno uso da razão esclarecedora por parte dos cidadãos.

O que se percebe, então, é uma enorme dificuldade de se colocar a agenda antirracista no centro do debate político e, mais ainda, deslocar os seus sujeitos – negras e negros – do lugar de menoridade (portanto, sem fala legitimada e, portanto, necessitada de uma tutoria externa) para de esclarecido (portanto, dotada de racionalidade e reconhecida politicamente).

Não se trata apenas de reconhecer o problema do racismo, mas das experiências e protagonismos dos sujeitos que lutam contra isso. O desconhecimento dessa experiência é nítido. Quando se confunde o conceito de lugar de fala com negação de fala; quando se considera todo o movimento negro como identitário; quando se acha que movimento negro é só o MNU (Movimento Negro Unificado) ou ainda quando se usa a expressão “precisa entender”.

Provavelmente os fundamentos raciais e de gênero do conhecimento que sustentam o padrão colonial de poder ajudem a explicar isso. Lugar de fala é considerar que toda a fala é atravessada por aspectos sociais, econômicos, históricos dos seus sujeitos enunciadores. Como afirma Foucault, o discurso é o lugar do poder.

Mas não se trata apenas de uma questão epistêmica. Essas hierarquias de falas sustentam uma sociedade na qual a maioria condena o racismo mas convive, mesmo 32 anos após a promulgação da Constituição cidadã, com forças de segurança que encarceram e assassinam jovens negros nas periferias a todo momento e com um Judiciário que é extremamente ágil para garantir o direito à propriedade quando este é questionado por ações de movimentos sociais, como o MST, mas é lento quando se trata de aplicar dispositivos legais de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica ou negras e negros que sofrem casos de racismo.

A luta contra o racismo não é apenas identitária, é estrutural. Pois é nessa ambiência que o Capital (aqui como sujeito do modo de produção capitalista) pisca, sorri e transgride o conceito de Marx, pagando à força de trabalho valores inferiores às suas necessidades de reprodução.

O Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos) calcula que o valor do salário mínimo para dar conta das necessidades básicas deveria ser superior a R$4,3 mil – o que é considerado como renda de “classe média”. O salário médio do trabalhador negro não chega nem a metade disso. Crianças negras são escravizadas na República do Congo para extrair o coltan, matéria-prima das telas de cristal líquido dos celulares e outros dispositivos que usamos, inclusive, para ler este texto. Não se trata apenas de identidade.

–

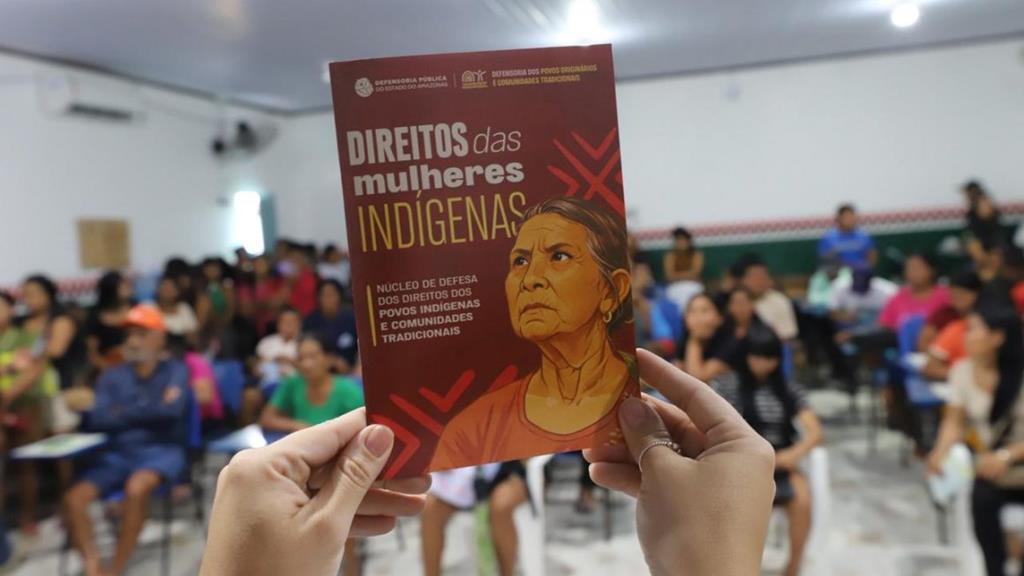

Reprodução: Rede Mulher e Mídia

Dennis de Oliveira, professor da Escola de Comunicações e Artes (ECA) e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP