Por Maurício Brum, The Intercept Brasil

Na noite de sexta-feira, pouco mais de 24 horas após o atentado a Jair Bolsonaro em Minas Gerais, seu candidato a vice já estava a postos para uma sabatina. Nos estúdios da GloboNews, participando das entrevistas que o canal tem promovido com os integrantes das chapas presidenciais, o general Hamilton Mourão acabou mais enredado em discussões militares do que sobre programas de governo – entre outros temas, teve tempo de justificar a hipótese de um “autogolpe” diante de uma situação de “anarquia generalizada” e chamar o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra de “herói”. Apesar da fala, Mourão não foi penalizado: não sofreu advertências mais sérias dos entrevistadores e, na última pesquisa Datafolha, sua chapa seguiu em primeiro lugar.

No dia ataque, com Bolsonaro hospitalizado, o candidato à vice-presidência já havia apontado em uma direção oposta ao discurso apaziguador utilizado por seus oponentes na sequência do atentado: “Se querem usar a violência, os profissionais da violência somos nós”, afirmou o general. De fato: uma das acusações contra Ustra, o “herói” de Mourão, dá conta de quando o torturador levou os filhos da militante Amélia Teles para vê-la passar pelas atrocidades sexuais da prisão: as crianças de quatro e cinco anos assistiram à mãe nua, coberta de fezes e urina. O depoimento dela aparece na página 410 do primeiro volume do relatório da Comissão Nacional da Verdade.

Enquanto o Brasil vê uma chapa de viúvas da ditadura liderando suas pesquisas eleitorais, o Chile está punindo militares pelas atrocidades cometidas no pinochetismo com uma série de processos judiciais, cobranças de indenizações e até mesmo a prisão. Em um dos casos mais famosos definidos recentemente, a justiça condenou em julho oito responsáveis pela execução de Víctor Jara, um dos cantores e compositores mais populares na época do golpe, que era ligado ao Partido Comunista. Neste dia 11 de setembro, o levante militar que conduziu Augusto Pinochet ao poder no Chile é lembrado – e, em que pese a popularidade que o velho ditador ainda goza em certos setores da sociedade chilena, as exaltações à brasileira (e a participação de militares na política) são uma realidade muito mais distante no discurso público do país andino.

Não era para menos: enquanto o Brasil só foi organizar uma comissão da verdade aprofundada em 2014, meio século após seu golpe, o Chile tentou reconhecer as dores de seu passado já no primeiro momento após a entrega da faixa presidencial por Pinochet. O lema de Patricio Aylwin, o primeiro presidente civil depois de 17 anos de ditadura, era buscar “a verdade, e a justiça na medida do possível”. A tarefa inicial de relatar os fatos foi dada a um grupo conhecido como Comissão Rettig, montado ainda em 1990, um mês após a troca de governo.

Embora com grandes limitações (só foram avaliados os casos de vítimas fatais, ignorando os milhares de sobreviventes das torturas), o informe resultante das primeiras investigações foi um importante primeiro passo simbólico. O relatório não tinha poder punitivo, em função da Lei de Anistia que por lá também seguiu vigorando após a volta à democracia, mas abriu caminho para políticas reparatórias e um pedido de desculpas formal – na noite de 4 de março de 1991, Aylwin entrou em cadeia nacional de televisão e, com a voz embargada, pediu perdão à sociedade em nome do Estado.

Justiça apesar de Pinochet

O curioso é que, no Chile, essa busca por reparação teve início a despeito de a ditadura ter deixado um país em condições aparentemente muito melhores do que os militares brasileiros foram capazes de fazer. Ainda que o pinochetismo tenha entregado o país com uma das maiores desigualdades econômicas do continente, com privatizações no setor educacional e previdenciário que ainda hoje causam dores de cabeça às classes médias e populares do país, o Chile parecia bem assentado no trilho do desenvolvimento econômico continuado. O Brasil de 1985, por outro lado, era um país endividado, a caminho da hiperinflação e das reformas monetárias fracassadas que se estenderiam por outra década quase inteira.

Mais do que isso, os primeiros governos democráticos chilenos tiveram que lidar não somente com o saudosismo militarista e o crescimento do PIB eternamente atribuído às políticas neoliberais de Pinochet: também precisavam pisar em ovos diante da presença do próprio general. Augusto Pinochet deixou a presidência, mas não o comando do Exército, que seguiu sob seu controle por outros oito anos, até 1998. Ele frequentemente ameaçou os governos, indicando que, se os poderes civis tocassem um dedo em seus homens, as tropas seriam mobilizadas outra vez, como naquele 11 de setembro. Mas nem o desempenho econômico nem a continuada proeminência de Pinochet na vida cotidiana impediram que o Chile buscasse encarar o seu passado.

A cultura de investigações iniciada com a Comissão Rettig fez com que, ao longo dos anos, Chile e Brasil se distanciassem mais e mais após decidirem por caminhos opostos diante da encruzilhada de como lidar com o seu passado. Hoje, o país andino conta com mais de 260 recintos de memória espalhados por seu mapa, antigos locais de detenção e tortura convertidos em museus e memoriais da violência. O Estádio Nacional de Santiago, principal campo de futebol do país e utilizado como prisão nos dois primeiros meses após o golpe, até hoje tem um setor interditado atrás de um dos gols, recordando os prisioneiros – “um povo sem memória é um povo sem futuro”, anuncia.

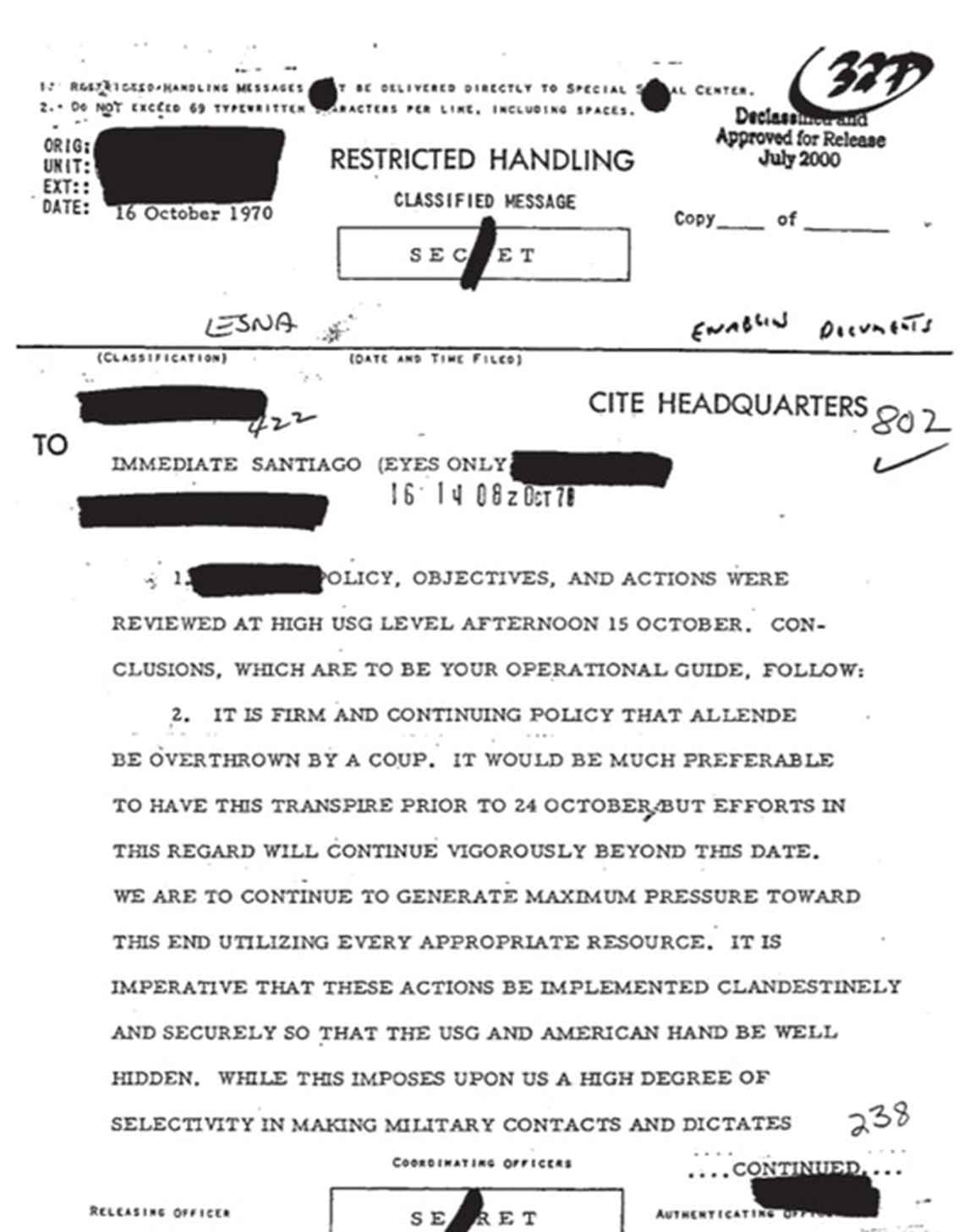

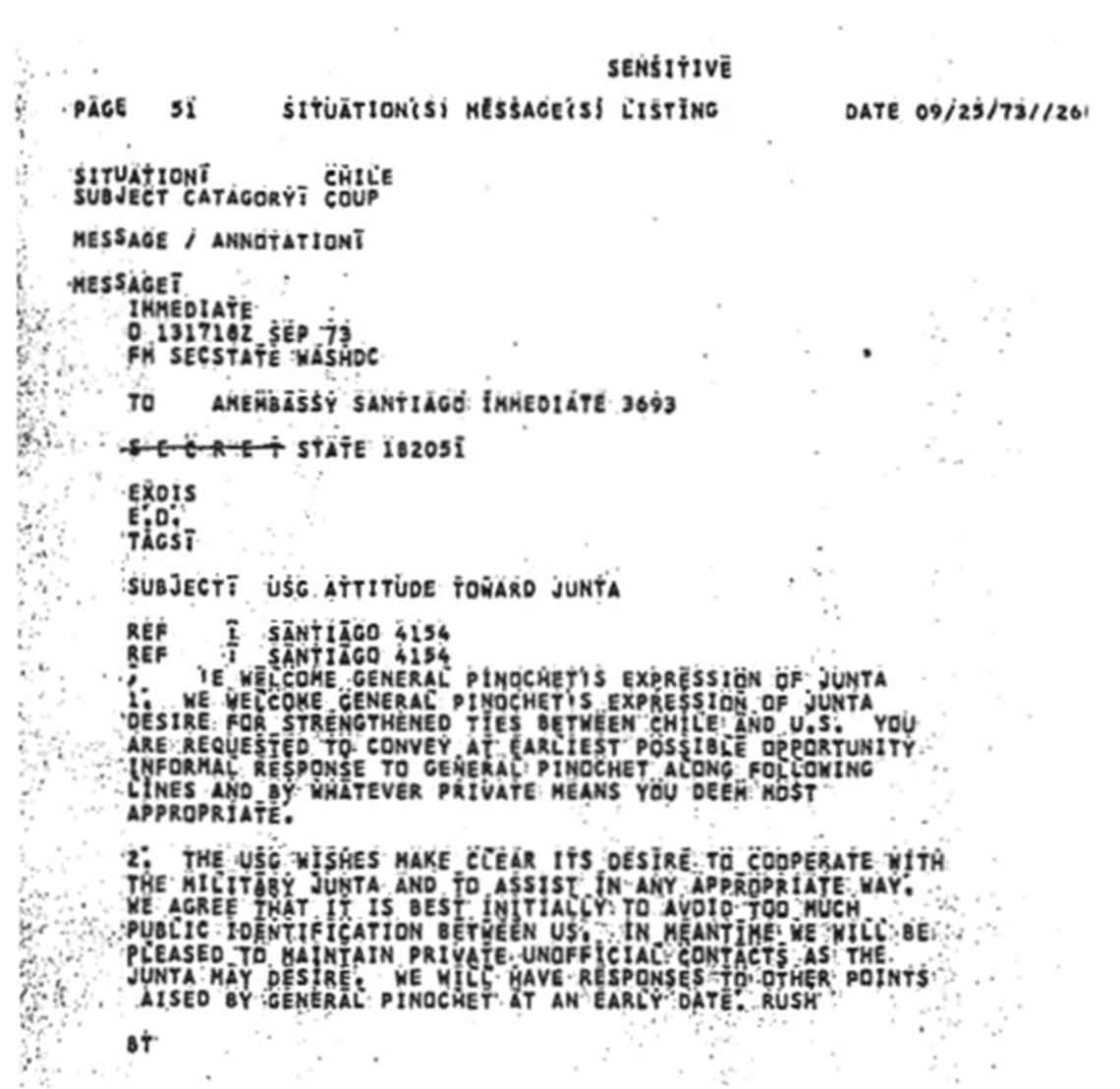

A seu favor, durante a ditadura, os exilados chilenos também haviam contado com a solidariedade estrangeira recebida após o 11 de setembro de 1973. O experimento de socialismo democrático de Salvador Allende havia sido acompanhado com grande interesse internacional, fosse para defendê-lo ou desacreditá-lo, nos quase três anos em que seu governo durou. Quando tudo ruiu, a violência imediata e o choque tornaram os horrores chilenos muito mais visíveis do que os brasileiros. Isso possibilitou que, na redemocratização, as pressões fizessem com que os Estados Unidos concordassem em liberar documentos secretos das suas agências de inteligência, ajudando a preencher as lacunas deixadas pelos arquivos destruídos dentro do Chile – uma conquista que, aqui, ainda engatinha. Iniciado pelo governo Clinton, ao longo dos anos o Chile Declassification Project já liberou mais de 24 mil documentos da CIA e outras organizações relativos ao golpe e à ditadura chilenos.

Arquivos abertos

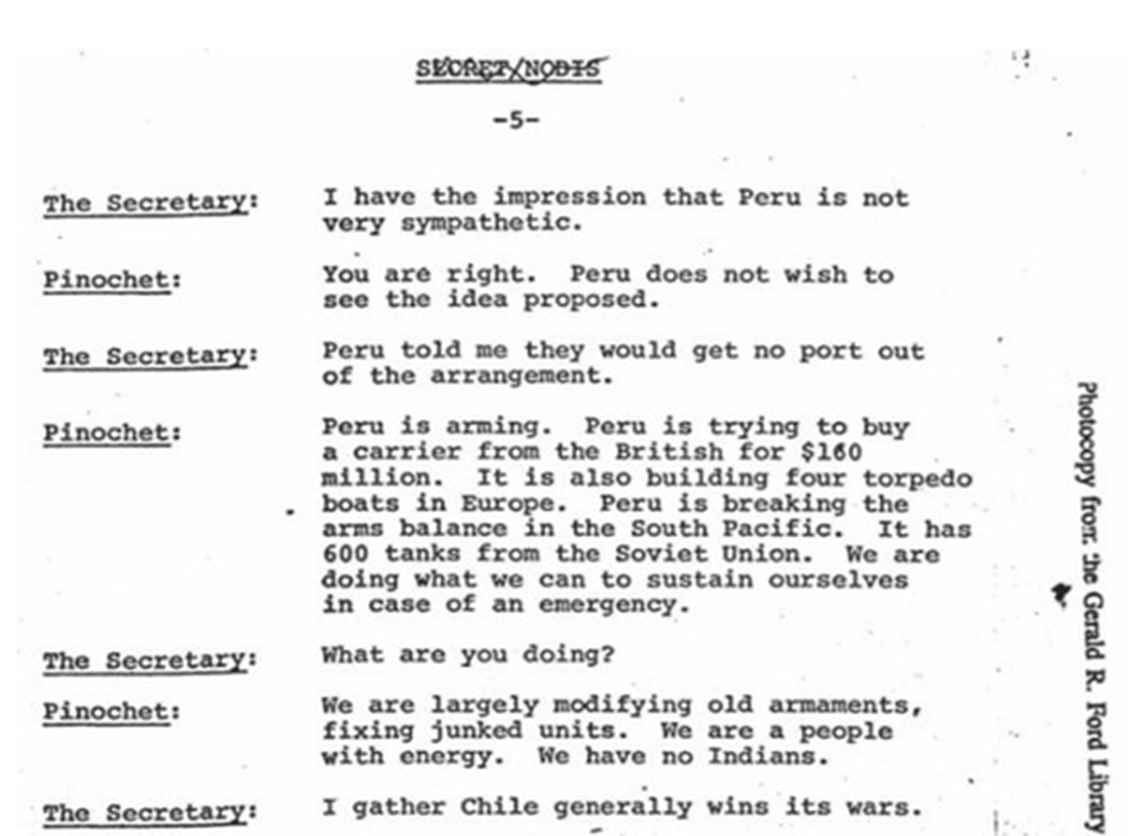

Na virada do século, graças a esses papéis, o Chile passou a embasar com documentos o que até então era apenas uma suspeita forte. Os arquivos da Inteligência norte-americana pintavam uma imagem bem diferente daquela vendida pelos militares a respeito de si mesmos – a de patriotas exercendo um dever cívico de salvação nacional. Todos os passos pareciam ter verificação do Norte – um documento datado de 25 de setembro, duas semanas após o golpe, relatava que “o governo dos EUA quer deixar claro seu desejo de cooperar com a Junta Militar e assisti-la de todas as formas possíveis”. Os papéis também mostravam que as conspirações golpistas já haviam se iniciado ainda em 1970, antes mesmo da posse de Allende, revelavam o racismo velado de Pinochet (“aqui não temos índios”, disse, em 1976, sobre a suposta superioridade militar em relação ao Peru) e, eventualmente, comprovariam sua corrupção, com desvios de dinheiro público.

Quase vinte anos atrás, em outubro de 1998, o cerco se fechou a tal ponto que a justiça europeia condenou Pinochet pelas violações de direitos humanos – o ex-ditador permaneceu em prisão domiciliar, em Londres, por 503 dias. O governo chileno acabaria intercedendo, defendendo seu direito a julgá-lo no próprio país – onde, seus apoiadores sabiam, Pinochet estaria relativamente protegido. Ainda assim, embora tenha morrido sem conhecer a cadeia, o general seguiria fugindo da justiça até sua morte, no final de 2006. Os processos por crimes contra a humanidade e corrupção se acumulavam, e ao velho general só restou a alternativa de alegar repetidos problemas de saúde, demência e outros pretextos para não comparecer aos tribunais em função da idade avançada.

Esta foi, efetivamente, uma das diferenças mais notórias entre o Chile e o Brasil no momento de olhar para o terrorismo de Estado de seu passado: o país andino abriu caminhos judiciais para efetivamente punir seus militares. A Lei de Anistia chilena só contemplava crimes entre 1973 e 1978, mas, no entendimento dos tribunais locais, os casos de prisioneiros desaparecidos permaneciam como crimes em aberto muito além da data do perdão – equivaliam, na prática, a sequestros não resolvidos. Assim, os oficiais envolvidos de alguma forma com desaparecimentos poderiam ser julgados e condenados. Os casos começaram a se acumular e, diante da perspectiva real de punição, o governo construiu até uma prisão especial para os militares, a 50 quilômetros de Santiago.

Conhecida como Penitenciária de Punta Peuco, essa estrutura foi criticada como uma espécie de “hotel de luxo”, criado para dar uma aparência de punição aos criminosos sem penalizá-los realmente. Ainda assim, muitos deles acabaram aprisionados ali – em 2016, eram 122 os condenados mantidos em reclusão. O general Manuel Contreras foi o principal deles. Homem forte da repressão, diretor da Direção de Inteligência Nacional, a polícia secreta do regime, suas condenações acumuladas ultrapassavam os 520 anos de cárcere. Morreu em 2015, sem jamais recobrar a liberdade. Durante seus vários processos, fez questão de incriminar seu superior, por quem se sentia traído. Chegou a acusar o ex-ditador de envolvimento no narcotráfico, uma denúncia que não foi levada adiante após a morte de Pinochet. No Brasil, nenhum militar foi preso. Mesmo Ustra, o único torturador condenado, só teve sua condição reconhecida na esfera cível, mas não podia ser processado criminalmente em função da Anistia.

A 45 anos do golpe, as condenações continuam. Após a Comissão Rettig, o governo realizou outra, conhecida como Comissão Valech, expandindo a área de atuação da primeira: tratou dos torturados que sobreviveram, acolheu novas denúncias, e chegou aos atuais números oficiais de 40.018 cidadãos vítimas de violações de direitos humanos e 3.065 mortos e desaparecidos.

No Chile, um mês atrás, o recém-empossado ministro da Cultura, Mauricio Rojas, relativizou a violência da ditadura no país, criticando a exposição do Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Santiago. Foi destituído de seu cargo quatro dias depois – e isso em um governo de direita. No Brasil, a semana começou com o general Mourão reforçando seu posicionamento em relação ao passado: “as pessoas que chamam o regime militar de ditadura não reconhecem o que era realmente”, disse, à rádio Jovem Pan. Horas depois, no levantamento divulgado pelo Datafolha, sua chapa seguia liderando com folga as intenções de voto.

—

Foto da capa: Augusto Pinochet, que tomou o poder 45 anos atrás. Foto: AP Photo/S. Llanquin

Enviada para Combate Racismo Ambiental por Isabel Carmi Trajber.