O modelo de desenvolvimento que vem despontando nessa transição energética aponta para os mesmos problemas que desde os primórdios da colonização vivenciamos

Francisco Adilson da Silva e Moema Hofstaetter*, Le Monde Diplomatique Brasil

Os efeitos e impactos das energias tradicionais e não renováveis na atmosfera fizeram com que se aprofundasse as discussões no planeta de tal forma que a comunidade científica e política percebeu a necessidade iminente de mudanças, em vista de um menor impacto no meio ambiente e no modelo de desenvolvimento mundial.

É necessário entendermos que “energia” e “meio ambiente” estão de tal modo intrinsecamente conectados que não podemos, de modo algum, separá-los; o modo de produção energética nos indica o modelo de desenvolvimento que queremos, isto é, para que e para quem ela é destinada. Claro que não podemos negar que a eletricidade, da Revolução Industrial para cá, melhorou em muito a vida das pessoas em todo o mundo e alavancou o desenvolvimento social e econômico de tantos grupos, mesmo sabendo que boa parte da população ainda está longe de desfrutar de uma melhor qualidade de vida.

O consumo de eletricidade e o consequente uso das tecnologias fazem aumentar a necessidade de conforto. Isso aprofunda um modelo de desenvolvimento e a busca por novas fontes produtoras de energia para serem exploradas no dia a dia. Estas, no entanto, sempre ficam restritas a pequenos grupos de maior poder aquisitivo, muitas vezes sobrando à grande maioria da população apenas os seus impactos negativos.

Desse modo, nos últimos anos, com o aumento do perigo da escassez das energias fósseis e com as mudanças climáticas gerando catástrofes em todo o planeta, tem-se aprofundado a discussão sobre a produção de energias renováveis. Oriundas do sol e do vento, portanto, elas se renovam, não cessam e são consideradas energia “limpa”.

Energias renováveis, sim. Mas limpas, não! A destruição provocada em todo o processo de composição, desde a manufatura de peças, com a utilização de minérios (como cobre, alumínio, silício, lítio etc. por exemplo) – que por si já deixam um rastro de destruição, tendo em vista a forma como as mineradoras agem para extraí-los, muitas vezes com trabalho análogo à escravidão, exploração de menores e desrespeito ao meio ambiente –, até a instalação com processos de desmatamento – destruindo berços da fauna e da flora – poluição sonora, poluição visual etc. – atesta que não são tão limpas como propagado pelas empresas e governos.

Nessa perspectiva, o Serviço de Assistência Rural e Urbano-SAR e um conjunto de organizações parceiras, sociais e de ensino e pesquisa, demandados pelo clamor de várias comunidades atingidas por estas energias vêm acompanhando a situação ambiental e social no Nordeste e, sobretudo, no Estado do Rio Grande do Norte.

Em 2023, foram realizadas oficinas territoriais com a participação de lideranças e agentes sociais de várias comunidades atingidas que culminaram com a criação de Cartografias Sociais que apontam não apenas os impactos negativos das energias renováveis, como também os aqueles pontos essenciais que cada comunidade julga imprescindível que permaneça intocáveis em vista do equilíbrio ambiental, social, cultural e religioso em seus territórios. Esses aspectos foram denominados de “achados territoriais”.

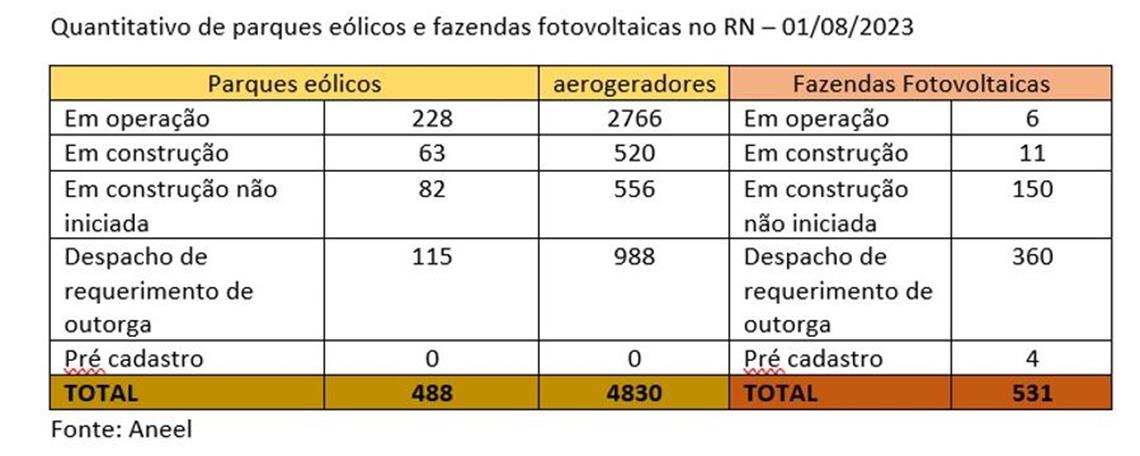

Importante ter presente que, no final de 2023, só no Rio Grande do Norte, de acordo com a Aneel, entre parques onshore (i) operando, (ii) em construção, (iii) já licenciados, mas com construção ainda não iniciada, e aqueles (iv) aguardando o licenciamento (DRO), estão previstos um total de 488 parques eólicos com um montante de 4830 torres. Igualmente em relação às fazendas fotovoltaicas ou parques solares, a previsão é de instalação de 531 fazendas, apenas considerando o Rio Grande do Norte, conforme tabela abaixo:

Uma preocupação que começa a ser levantada na fala de várias pessoas nas comunidades diante desses dados é em relação à questão da soberania. Isso porque as energias renováveis – e neste caso somente os parques eólicos construídos até agosto de 2023 – já detém 262 mil hectares (o que equivale a 5% do território potiguar). Essas área estão nas mãos dos chamados “latifundiários dos ventos”, que detêm 27 empresas brasileiras e 19 estrangeiras. Chama-nos a atenção para o fato de que muitos proprietários e agricultores familiares cujas terras foram arrendadas reclamam que “perderam o controle da terra e não recebem os valores prometidos”.

Em relação a esta questão da soberania, destacamos ao menos três situações preocupantes:

a) Soberania Alimentar e Nutricional: Os proprietários e agricultores que arrendam suas terras não podem mais cultivar suas lavouras e nem criar animais naquela área. Isso significa que, paulatinamente, haverá uma perda na produção de alimentos tanto para a comercialização como para a própria subsistência, atingindo sobretudo a produção da agricultura familiar da qual esses alimentos compõem, no geral, 70% do que consumimos. Além disso, esse modelo agrava a situação previdenciária dos agricultores e agricultoras que perdem seus direitos e seus benefícios, como a aposentadoria rural.

b) Soberania hídrica: num território encravado no semiárido brasileiro onde há escassez de água – e, diga-se de passagem, já desertificado pela ação humana – e diante de uma crise hídrica mundial, é um risco entregar, seja vendendo diretamente ou arrendando, territórios inteiros que ficam sob o controle dessas empresas que poderão explorar ao seu bel prazer os recursos naturais daquela propriedade, inclusive a água.

c) Soberania territorial: Arrendamentos de glebas de terra por uma média de quarenta anos (podendo ser renovados automaticamente por igual período) indicam um risco de grilagem com a perda da propriedade que hoje encontra-se, boa parte, nas mãos dos agricultores e agricultoras familiares, sobretudo nos assentamentos da reforma agrária. É uma reconcentração de terra nas mãos de um novo tipo de latifúndio. Essa é uma realidade que aponta sérios riscos, inclusive da constituição de “territórios estrangeiros” dentro do próprio território nacional, com a perda total, por parte das comunidades, do acesso e do uso da terra por essas comunidades.

Estas questões foram levantadas pelas lideranças e agentes sociais presentes nas oficinas territoriais que elaboraram as Cartografias Sociais, cujos dados acima mencionados fizeram parte de todo um debate. Também foram levados em consideração não apenas os parques de energia eólica onshore e as “fazendas fotovoltaicas”, mas também os futuros parques offshore que ameaçam uma atividade milenar e que vai gerar uma onda de desempregos diretos e indiretos ligados à pesca artesanal, atingindo mais de 10 mil pescadores (a pesca artesanal é responsável por colocar na mesa do brasileiro cerca de 70% do pescado que é consumido no dia a dia). Só na região litorânea do Rio Grande do Norte, entre a divisa do estado com o Ceará até o município de Touros, serão instaladas mais de 1.200 torres de energia eólica no mar, onde nove grandes parques disputam o espaço que tem o objetivo também de produzir hidrogênio verde para exportação. Daí também a existência de um projeto de construção do chamado “Porto Verde” que, por suas dimensões afetará sobretudo Caiçara do Norte e municípios pesqueiros circunvizinhos que constituem importantes territórios pesqueiros do Rio Grande do Norte.

Outras questão apontada pelas comunidades é a saúde, que começa se deteriorar com a proximidade das torres das casas, a poeira no trajeto dos carros com os equipamentos para a instalação das torres (inclusive impedindo a produção de alimentos em várias comunidades), a gravidez precoce de adolescentes sem o reconhecimento paterno (filhos dos ventos), o aumento nas comunidades das infecções sexualmente transmissíveis, o aumento da drogadição, entre outros.

Além da devastação ambiental e social, outro problema grave é o desrespeito à Convenção 169, da OIT, da qual o Brasil é signatário. Esta trata da importância de realizar uma “consulta livre, prévia e informada sempre que alguma obra, ação, política ou programa for ser desenvolvido e afete os povos tradicionais, independente da iniciativa pública ou privada” e, pelo que consta e pelo que cada comunidade atesta, esse processo não é feito. No máximo é realizada uma audiência pública que por si já não diz muito, tendo em vista as limitações dos comunitários com os dados eminentemente técnicos e de difícil compreensão.

Foi diante de toda esta problemática apontada pelas comunidades que nos dias 25 a 27 de outubro de 2023 o SAR realizou o “I Seminário Vozes dos Territórios por uma Transição Energética Justa e Solidária”. O evento foi promovido juntamente com outros parceiros, atores sociais de estados do Nordeste e diversas lideranças para aprofundar o debate sobre os impactos dos grandes projetos nas comunidades “a partir do olhar sistêmico sobre as relações sociais, econômicas e ambientais impactadas pelos empreendimentos de energia eólica e solar, bem como fortalecer a atuação de grupos e organizações da sociedade civil organizada na geração de alternativas ao enfretamento do modelo de produção de energia nos territórios”. Ao final do seminário, os representantes das comunidades e dos territórios presentes e todos os demais participantes decidiram criar e lançar o Movimento dos Atingidos pelas Renováveis-Mar, que vem promovendo a articulação entre as comunidades atingidas, as organizações parceiras, sociais de ensino e pesquisa pelos estados do Nordeste.

Além da criação e lançamento do MAR, foi também lançado o “Manifesto Vozes dos Territórios por uma Transição Energética Justa e Popular”. O documento “expressa com profunda legitimidade as vozes dos sujeitos de direito que defendem a agenda pública da transição energética e lutam pela construção de um país sem pobreza, sem exploração predatória dos recursos naturais e com maior equidade e justiça social”.

O Manifesto traz as denúncias sobre um modelo de produção energética que não respeita o meio ambiente, não valoriza o modo de viver das comunidades e e gera insegurança alimentar na medida que vai ocupando glebas imensas de terra que ficam sem produzir alimentos e não respeita a biodiversidade e os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Além disso, o Manifesto exige do governo, em suas várias esferas, do poder judiciário, das empresas e da sociedade como um todo, um modelo de desenvolvimento que leve em consideração as pessoas, as comunidades e os territórios, respeitando seus direitos e assegurando a participação da sociedade civil para garantir os direitos constitucionais de todos e de todas.

O modelo de desenvolvimento que vem despontando nessa transição energética aponta para os mesmos problemas que desde os primórdios da colonização vivenciamos, de um racismo ambiental esdrúxulo, em que os pobres e suas comunidades sempre são penalizados em favor dos colonizadores; e agora do capital nacional e internacional cada vez mais explorador dos recursos naturais e das pessoas.

As comunidades têm consciência que há alternativas mais justas e inclusivas. Elas podem levar em conta a segurança alimentar e nutricional e o seu modo de ser e viver, respeitando o meio onde vivem com toda a sua biodiversidade, produzindo de forma agroecológica e sustentável, garantindo qualidade de vida de todos e de todas. O Estado também pode assumir sua responsabilidade e direcionar políticas públicas capazes de atender os mais vulnerabilizados e, legalmente, obrigar as empresas para que assumam uma política de contenção dos efeitos e mitigação dos impactos causados nos diversos processos de produção das energias renováveis.

Assim, o Manifesto esclarece que os mais pobres e vulneráveis não podem, diante desse modelo devastador e concentrador de renda, arcar com as consequências de um modelo desenvolvimentista que reflete um racismo ambiental que se agrava a cada dia e do qual eles são suas principais vítimas.

Ao final, é necessário que todos os cidadãos e cidadãs tomem consciência da problemática e busquemos juntos as devidas soluções, de forma respeitosa e dialógica, para que sejam sanados os passivos sociais, ambientais, econômicos e culturais nas comunidades e territórios atingidos por esse modelo.

Francisco Adilson da Silva é diácono da Arquidiocese de Natal e coordenador executivo do Serviço de Assistência Rural e Urbano-SAR.

Moema Hofstaetter é pesquisadora do LISAT/UFRN e colaboradora do SAR e do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental-RN.