Por Ana Paula Lemes de Souza, no Justificando

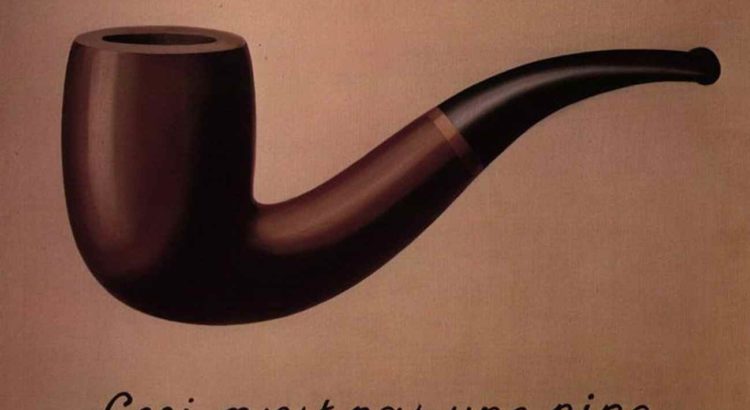

Existe um quadro de René Magritte, pintor surrealista belga, chamado “A Traição das Imagens”, que foi objeto de reflexão e capa de obra clássica de Michel Foucault. A pintura retrata a figura de um cachimbo e, no seu rodapé, contém a inscrição: “Isto não é um cachimbo” (Ceci n’est pas une pipe).

Pois agora, diante da imagem que acompanhamos no julgamento do Habeas Corpus 152.752, caso Lula, podemos exclamar: “Isto não é uma decisão” (Ce n’est pas une décision).

O notório quadro, pintado em 1929, brinca com a ideia das representações e coloca em discussão o próprio racionalismo: o que vemos pintado no quadro não é o cachimbo verdadeiro, mas somente a sua caricatura.

Magritte, com sua obra, levanta reflexões profundas – ainda não superadas – sobre a representação do objeto e o objeto-em-si.

A imagem representada, apesar de se parecer com o cachimbo verdadeiro, brinca e provoca a imagem do real, porém a imagem sempre diz outra coisa que não a coisa em-si e, potencialmente, trai.

A decisão proferida no Habeas Corpus, pelo Supremo Tribunal Federal, fingiu que as palavras são ou podem ser o que não são e jamais foram – talvez porque os ministros saibam que, nessa guerra epistêmica de controles semânticos, ter o controle da imagem das palavras e da coisa-em-si tornou-se questão de poder.

E, por isso, usando um pouco da ironia em nosso título, na dança ou espetáculo do simulacro, data vênia, pedimos licença para dizer que aquilo não é uma decisão, mas apenas a representação da decisão.

O Supremo, enquanto Guardião da Constituição, deveria guardar as palavras no sentido do que elas são e, enquanto são, deveriam ser protegidas e não o oposto, incluindo várias notas de rodapé, muitos “mas” e “se”.

Lembramos o tio Benjen Stark, que disse: “That nothing someone says before that word ‘but’ really counts”. Toda metralhadora de palavras, especialmente na fala de Rosa Weber, poderia ter se resumido à fala de Humpty Dumpty dirigida à Alice: a questão do que a Constituição quer dizer é uma só, saber quem vai mandar, já que as palavras podem significar tantas coisas diferentes.

Estranhamente, o artigo 5º, inciso LVII, é claro, quase cristalino: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.

Presunção de inocência é coisa séria – lembrando Ronald Dworkin, para quem os direitos devem ser levados a sério – e se trata, ao lado de garantismos diversos, de conquistas civilizatórias que contêm muita história de sangues e lutas, que devem ser estabilizadas e não transgredidas a todo o tempo ao gosto e sabor dos poderes.

É por isso que existe o direito – para ser contramajoritário, quando necessário, e não para se jogar aos anseios e desejos modulados a essa figura amórfica que se chama povo, ou, ainda, opinião pública. Aliás, não é demais lembrar que é a política que atua na condensação de opiniões públicas [1] e não o órgão jurisdicional, que serve, ao contrário, para, mesmo contra as opiniões públicas, fazer valer o direito.

Por isso a decisão do Supremo no HC 152.752, apesar de se parecer com uma decisão – cheirar como uma decisão, ter a forma de uma decisão – não é uma decisão. Porque, ao reconstruir o sentido do conflito que lhe foi submetido, usou código de sentido alheio e não o código do direito.

Assim como as imagens, a decisão do Supremo trai, e trai intencionalmente, porque sabe que existem mecanismos de poder que lhe autorizam, frente ao crescente pluralismo jurídico, flexibilizar as palavras e, com elas, o direito.

Assim, tomamos as palavras pelas coisas e as coisas pelas palavras. O direito passa a ser aquilo que, ao sabor dos órgãos julgadores, eles desejam que ele seja, longe de qualquer controle jurisdicional.

Veja-se, na decisão do HC, em várias manifestações de ministros, a ideia da colegialidade para deixar menos rígida a interpretação constitucional da presunção de inocência.

A terrível ponderação dos direitos, que aumenta o poder dos juízes e é largamente utilizada no Brasil, por razões já há tanto tempo conhecidas. O direito se utiliza de código de sentido alheio ao seu próprio para reconstruir o direito – pegando emprestado o código da política, por exemplo, a opinião pública e a possibilidade do aumento da impunidade.

Ora, isso não é uma decisão, pois esse é o código de sentido da política e não do direito. Poderia ser decisão da política se assim quisessem e, procedimentalmente, fosse expedida.

Se o Estado não consegue dar a prestação jurisdicional a contento, em tempo e modo razoáveis, essa é questão de política criminal e não de direito. Se o direito, como vem fazendo, assume o papel de parceiro ou inimigo político e, ao reconstruir o sentido jurídico, utiliza de tudo menos do direito para flexibilizar normas, então, temos que dizer: o Supremo errou, isto não é uma decisão, ce n’est pas une décision.

Não temos acesso à coisa-em-si, mas sabemos como elas aparecem aos nossos sentidos. A manta de possíveis previsões dentro do direito é limitada, pois, enquanto sistema simbólico que é – que faz releituras de realidade – possui falhas, conflitos internos, possibilidades de interpretação diversificadas.

A tela do direito não é completa

Há casos que simplesmente não existem elementos previstos pela lei, por mais completa que a legislação possa ser. Há casos também que não há decisões precedentes que possam oferecer o caminho mais claro e confiável para o magistrado trilhar: ele tem que inventar o seu próprio caminho.

Noutros casos, mesmo a lei prevendo determinada situação, o julgador, ao materializar o texto legal, encontra dificuldades. E há casos em que apesar da existência na lei, inclusive na Constituição, criam-se brechas para se fazer valer os poderes. Essa última possibilidade de decisão jamais poderia ser uma decisão.

Estamos assumindo, diante disso, que as coisas não são como parece. Quer dizer, assumimos a possibilidade de que a promessa de decisão adequada ao direito é exatamente aquilo que ela representa, mas as palavras não são as coisas.

Voltamos àquele velho debate filosófico, mas agora colocado em análise, sobre ser e pensamento e, especialmente, sobre o momento que vivemos agora: o pluralismo, a possibilidade de flexibilizar direitos, porque o cachimbo hora pode ser o cachimbo, hora não.

Uma decisão pode ser uma decisão algumas vezes e em outras não: vira política. Estamos assumindo que o Estado Democrático de Direito – Estado Constitucional – falhou, e permitindo que o Estado de Direito se separe da Constituição e volte a ser somente Estado de Direito, desfazendo a unidade de diferença entre direito e política.

Não é sobre Lula, é sobre todos nós. É sobre a própria existência do Estado Democrático de Direito. Na ânsia punitivista regada a jejuns, orações, os discursos se misturam e se mascaram. Hoje é o Lula, mas amanhã pode ser qualquer um de nós.

–

Ana Paula Lemes de Souza é advogada, escritora, roteirista e pesquisadora. Mestra em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM), Pós-graduada em Filosofia do Direito pela Faculdade de Educação Regional Serrana (FUNPAC), Pós-graduada em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes (UCAM) e Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha (Fadiva). Membro integrante do Grupo de Pesquisa Margens do Direito.

[1] LUHMANN, Niklas. El Derecho de la Sociedad. Tradução de Javier Torres Nafarrate. México: Universidad IberoAmericana, 2002, p. 490.