No contexto do assassinato recente de um cidadão negro e portador de esquizofrenia pela PRF no Sergipe, DW entrevista jurista Wallace Corbo sobre violência policial e suas conexões com o racismo histórico e quotidiano.

Por João Pedro Soares, na DW

O assassinato de Genivaldo de Jesus Santos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última quarta-feira (25/05) em Umbaúba, Sergipe, gerou consternação internacional. As imagens do episódio chocaram pela naturalidade com que os policiais submeteram a vítima a sufocamento com gás lacrimogêneo até a morte, na mala de uma viatura. Genivaldo era negro e sofria de esquizofrenia, segundo familiares.

Na véspera do episódio, uma operação conjunta do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar e da PRF provocara 26 mortes na favela Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A incursão policial foi a segunda mais letal da história recente do estado: com 28 mortos, a chacina do Jacarezinho, que completou um ano em 6 de maio, encabeça a lista.

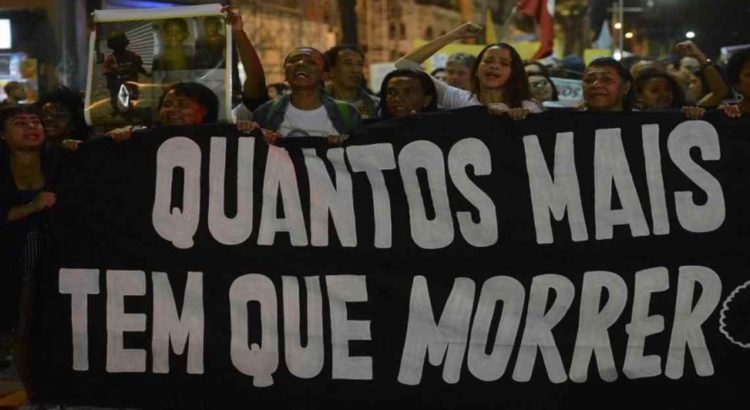

A sequência de ações brutais conduzidas pelas forças policiais reacendeu o debate sobre a alta letalidade policial no país e o viés racista da atuação do Estado na área da segurança pública. Dos 6.133 cidadãos mortos por policiais da ativa no Brasil em 2021, 81,5% eram negros.

“Nossas polícias precisam urgentemente de uma transformação profunda nas suas estruturas”: o diagnóstico é de Wallace Corbo, doutor em Direito Público e professor da Fundação Getúlio Vargas.

Em sua leitura, o cenário descrito pelos dados é perpetuado pelo racismo estrutural brasileiro. Mesmo sem um histórico de leis segregacionistas, o país construiu desenhos institucionais que mantêm a população negra marginalizada.

“O racismo funciona muito bem para legitimar as mortes de quem é considerado criminoso e de quem é considerado vítima também, porque legitima a perda das vidas de pessoas que não têm nada a ver com a questão de segurança pública. Elas não são potenciais criminosos, são cidadãos e estão vivendo suas vidas, mas infelizmente são um ‘efeito colateral’ da política de segurança”, afirma.

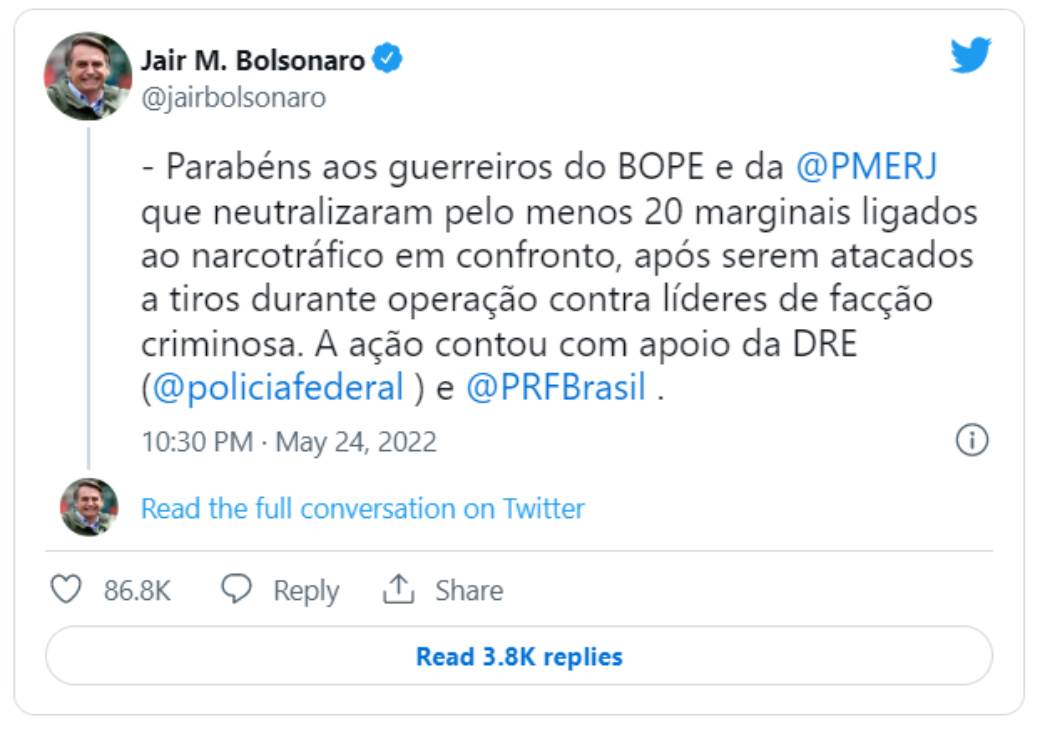

Em pronunciamento nas redes sociais após a chacina da Vila Cruzeiro, em 24 de maio, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a ação.

Cobrada a se posicionar após a indignação provocada pela morte de Genivaldo, a PRF se limitou a emitir uma nota na quinta-feira, na qual afirmou que “técnicas de menor agressividade” teriam sido aplicadas para dominar a vítima. A versão destoa das imagens divulgadas do episódio.

A participação da PRF no caso Genivaldo e na chacina da Vila Cruzeiro chamou atenção, uma vez que a atuação dessa força policial se limita ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Para o professor da FGV, a utilização da PRF nesses contextos causa estranhamento e revela uma instrumentalização perigosa pelo presidente da República.

“Ainda não se tem noção da repercussão que isso pode ter, num cenário em que o presidente da República venha a sofrer algum tipo de derrota, mas já vemos prejuízos graves para os direitos humanos e as formas como eles vêm sendo violados no Brasil, independentemente das eleições.”

DW: Qual paralelo você estabelece entre a chacina da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e a morte por asfixiamento de Genivaldo Santos, no Sergipe?

Wallace Corbo: Os dois casos envolvem a atuação policial. Não é possível fracionar a atuação policial no dia a dia, seja no combate à criminalidade, ao crime organizado, ao tráfico, ao bandido. A polícia pensa que existe para perseguir violentamente criminosos. Quando se tenta dizer que isso é uma coisa, mas que a atuação diária da polícia é outra, ela vai levar essa forma de pensar para o dia a dia e tratar a população sempre como um potencial inimigo a ser neutralizado, eventualmente destruído.

Esse potencial inimigo, no Brasil, costuma ter cor, idade e até mesmo gênero. Em geral, são homens, negros e jovens, eventualmente mais velhos, embora as mulheres negras também estejam sujeitas. É essa violência que vai perpassar toda a atuação da polícia, uma atuação que não é cidadã, mas sim de enfrentamento, oposição e violência.

A frieza dos agentes da PRF na ação que vitimou Genivaldo chama atenção. Que mensagem essa cena passa?

A mensagem de que as nossas polícias precisam urgentemente de uma transformação profunda nas suas estruturas. Agora, só é preciso visualizar que o que nós conseguimos hoje é ver e dar nome. Hoje, as tecnologias permitem que vejamos violações de direitos fundamentais que acontecem no Brasil desde sempre. Agora todo mundo tem uma câmera na mão e pode expor esses casos.

Em outros momentos, essa morte ia passar totalmente despercebida pela imprensa e pela população em geral. Seria mais uma pessoa que morreu ao tentar resistir à polícia e, se bobear, ia ser chamado de criminoso. Em segundo lugar, se consegue nomear, porque não basta ver, a gente precisa ver e saber o que está acontecendo: de um lado, a manifestação de um racismo institucional das polícias e também uma evidência da violência policial e da letalidade da atuação policial. À medida que se pode ver e nomear, nós podemos pensar em mecanismos de solução.

Agora, exatamente porque estamos criticando mais, porque vemos mais, o que surpreende é essa frieza ou, mais até, uma total resistência das polícias a reconhecer qualquer erro. Uma nota da PRF diz que tudo correu bem, quando o vídeo deixa claro o que aconteceu, mostra que as polícias não estão dispostas a se submeter a essa transformação, a fazer uma mínima autocrítica institucional. Elas acham que o correto é dobrar a violência, enfim, não importa.

Talvez a mensagem mais clara seja: temos um problema nas polícias, mas essa é uma mensagem que as polícias não estão visualizando. O nosso desafio para os próximos anos é pensar como vamos conseguir superar esse obstáculo e fazer as polícias do Brasil entenderem que melhorar a atividade policial é também bom para o próprio policial.

Os policiais no Brasil morrem mais, estatisticamente, do que outros policiais, ainda que comparado com o número de civis seja um número muito baixo. Mais do que isso, eles vivem com medo, sujeitos a uma série de pressões psicológicas, pressões físicas. Pode não ser assim, mas para não ser assim, é preciso mudar a mentalidade, a forma como a gente organiza essas instituições.

No Rio de Janeiro, 86% das vítimas de ações policiais em 2020 eram negras, assim como Genivaldo. O que essas tragédias revelam sobre o racismo no Brasil?

Esses eventos confirmam que o racismo brasileiro está vivo, forte e produzindo seus efeitos como ele sempre foi pensado, que é de maneira a legitimar morte. Não leva uma hora, às vezes minutos, para que uma morte numa operação policial seja legitimada, porque aquela pessoa talvez tenha algum vínculo com criminosos. Aquela vida se torna uma vida absolutamente descartável, é mais uma pessoa negra que foi morta.

O racismo funciona muito bem para legitimar as mortes de quem é considerado criminoso e de quem é considerado vítima também, porque legitima a perda das vidas de pessoas que não têm nada a ver com a questão de segurança pública. Elas não são potenciais criminosos, são cidadãos e estão vivendo suas vidas, mas infelizmente são um “efeito colateral” da política de segurança.

Infelizmente, à medida em que a polícia entra numa favela, faz uma operação, alguém vai acabar morrendo, e isso aparece no posicionamento da polícia do Rio de Janeiro. O racismo não opera só legitimando as mortes e matando, mas também dizendo o que se tem direito de fazer ou não fazer na cidade. Cada operação policial gera o fechamento de uma escola, bem como produz uma noção de que a região em que aquelas pessoas predominantemente negras vivem é um espaço sitiado, um espaço de guerra.

Cada vez que uma pessoa negra sai da sua casa e vai para outro local que não seja um território de favela, ela é lembrada de que não pertence àquele lugar. Essa atuação da polícia, tanto nas operações quanto no cotidiano, é central para que esse sistema funcione: esse sistema de violência, de morte, de negação de direitos para a população negra brasileira.

O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, que aqui vigorou por mais de 350 anos. Como a situação descrita por você se relaciona com esse período?

É muito simplista dizer que o racismo no Brasil decorre diretamente da escravidão. Nós abolimos a escravidão há mais de 130 anos, portanto é um nexo causal muito distante para se dar uma resposta tão simples. Em 1888, uma pessoa negra recém-liberta estava na mesma posição social que um um imigrante italiano recém-chegado no Brasil: eram analfabetos, extremamente pobres, em busca de oportunidade, sem quaisquer vínculos sociais.

Pulamos três gerações e vemos que o neto, ou o bisneto daquele imigrante italiano está bem, é alguém de classe média. Mesmo que seja uma classe média baixa, ele tem acesso a direitos. Já o descendente daquele negro liberto está mal. Por quê? O pós-escravidão no Brasil é um período de 130 anos em que vários desenhos institucionais se coordenam para manter a população negra brasileira numa situação de marginalização social.

Pior do que isso: no Brasil, só se começa a falar de racismo na imprensa, de maneira aberta, crítica, de modo a pensar soluções, nos últimos cinco anos, talvez apenas nos últimos dois. Até recentemente, o racismo era um tabu no Brasil. Não se falava de racismo, se tratava como o problema de uma pessoa mau-caráter.

Agora é que se percebe, de uma maneira mais ampla, do que as pessoas negras vinham falando há décadas. O racismo é um sistema muito bem implementado no Brasil e precisa ser combatido desde as suas várias raízes, que são raízes de violência, negação de direitos, negação de espaços, opressão e discriminação contra a maior parte da população brasileira.

Embora casos de violência policial sejam rotineiros no Brasil, a participação da PRF no caso Genivaldo chamou atenção, por não se tratar de uma força policial com esse histórico. A PRF também atuou na operação policial da Vila Cruzeiro. Esse fato novo se relaciona com a instrumentalização das polícias pelo presidente Bolsonaro?

Uma das características do governo Bolsonaro não é só o fato de apelar para as polícias como uma base de apoio, eventualmente até uma base de apoio armada, no caso de ele entender que é necessário. O presidente da República consegue interferir especialmente no âmbito das polícias federais, tanto a PF quanto a PRF.

Isso tem levado, nos últimos anos, a uma certa flexibilização – de constitucionalidade duvidosa – dos campos e esferas de atuação da PRF, o que talvez explique por que, de repente, um tanto quanto do nada, se comece a ver, até no curto prazo, um caso de tortura e o outro de chacina, com participação de um órgão de polícia que, em tese, existe para fins de policiamento ostensivo nas rodovias federais. Essa seria a função da PRF, e não é isso que se está vendo agora.

Isso indica mais um avanço do governo federal no sentido de flexibilizar a atuação das polícias federais, de trazer para elas a mesma lógica que já vinha sendo aplaudida pela família Bolsonaro em relação às polícias militares, especialmente, como no Rio de Janeiro, a lógica da morte, da violência.

Ainda não se tem noção da repercussão que isso pode ter num cenário em que o presidente da República venha a sofrer algum tipo de derrota, mas já vemos prejuízos graves para os direitos humanos e as formas como eles vêm sendo violados no Brasil, independentemente das eleições. Existe uma instrumentalização muito clara por meio dessa desregulamentação de constitucionalidade fortemente duvidosa. Não é para isso que existe a PRF. É estranho que ela esteja aparecendo nesses contextos, nessa forma de atuação.

Das 28 mortes registradas na chacina do Jacarezinho, que completou um ano neste mês, 24 tiveram as investigações arquivadas pelo Ministério Público do Rio. Como a Justiça contribui para perpetuar esse tipo de arbítrio no Brasil?

O sistema de Justiça brasileiro é uma parte determinante para entender por que o racismo continua existindo. Pensando numa operação policial, há uma série de agentes que podem impedir massacres, impedir a negação de direitos ou, pelo menos, responsabilizar os que erraram. Uma atuação policial que gere uma morte indevida pode acontecer em qualquer lugar do mundo, mas a pergunta é: o que acontece depois desse erro?

No Brasil, vemos hoje que nenhum dos agentes do Estado responsáveis por conter os erros está atuando efetivamente. A corregedoria interna da polícia não vê erro, enquanto a Polícia Civil, responsável por investigar, busca se defender dizendo que vai apurar eventuais erros após cada chacina no Rio.

Nós perdemos até o direito ao cinismo institucional: a polícia fala abertamente que não vê problema e não vai fazer nada. O Ministério Público, que é responsável pelo controle externo das polícias, também não faz nada. Existem diversas razões para isso: pode ser porque ele tem um excesso de trabalho; porque não tem estrutura para analisar, ou porque o MP também tem agentes que confiam que o papel da polícia é esse mesmo: a neutralização, a morte de pessoas supostamente criminosas é uma conduta razoável, e o MP tem que cuidar de outros assuntos que não sejam estes.

No campo do Judiciário, a mesma coisa acontece: esses arquivamentos também não são sujeitos a controle, a atuação policial não é sujeita a controle e, eventualmente, por conta de todo um desenho histórico de jurisprudência que nós temos, mesmo os casos que chegam ao Judiciário acabam não gerando a responsabilização dos agentes responsáveis pelas mortes.

Como explicar essa ausência de responsabilização?

Muitas razões podem explicar isso. Uma delas é o fato de que existe, no Rio de Janeiro, uma ideia de que nós vivemos sob um terror, sob uma guerra que legitima qualquer coisa. Isso penetra a cabeça do cidadão e também do sistema de Justiça. A Justiça entende que, havendo guerra, havendo terror, está tudo bem prender provisoriamente uma pessoa negra: depois eu descubro se ela era culpada, mas é melhor prender do que deixar esse elemento perigoso na rua.

Pode-se pensar que isso decorre também do fato de o sistema de Justiça ser extremamente homogêneo, composto por pessoas brancas que vêm predominantemente da classe média e ainda predominantemente homens. É gente com o mesmo background e ideias de que o negro é o outro, que o negro pode ser perigoso, que o negro está em outro espaço.

Aí, não existe uma forma de se sair disso, se esses agentes continuam achando que não tem jeito, e o único jeito é deixar que a polícia mate, legitimar que a polícia mate e não fazer nada. Se existe o caso de uma chacina em que morrem mais de 20, e os responsáveis por aquela operação não são responsabilizados – ou, pior, são promovidos eventualmente –, a mensagem é que está tudo bem, que é isso mesmo e pode continuar ou até piorar, que faz parte, que é isso que o sistema exige.

–

Foto: Fernando Frazão /Agência Brasil