Excluídos da negociação, indígenas da Guiana perdem autonomia sobre território; modelo similar é adotado no Pará

![]()

Por Clarissa Levy | Edição: Marina Amaral | Fotógrafo: Rafael Vilela, Agência Pública

No centro da aldeia fica o campo de futebol. Ao redor dele, se erguem em madeira bem pintada as principais construções coletivas dos cerca de mil indígenas Kapohn que vivem nas margens do rio Kako, em um pedaço de floresta amazônica conservada a menos de 40 quilômetros da fronteira da Guiana com a Venezuela. Perto da igreja e ao lado do centro de saúde, reluz em pintura verde-clara o mais novo empreendimento da aldeia: um shopping, em tradução literal. Ou um “galpão de lojas” em uma definição menos estridente.

O Andy’s Mall é o resultado da primeira remessa de dólares entregue pelo governo da Guiana aos indígenas da Kako, que se orgulham ao dizer que foram os últimos a capitular e assinar o contrato com o governo que sela a conversão de suas florestas em milhares de créditos de carbono, vendidos para uma empresa americana de petróleo.

Para as comunidades indígenas, as principais responsáveis pela conservação florestal, o governo destinaria 15% do valor recebido.

“Nos deram uma semana para decidir o que fazer com o dinheiro do carbono, para entregar um plano. Eu pensei que um shopping seria uma boa ideia para nossos jovens. Todo mundo quer ter seu primeiro negócio”, conta Kathleen Andrews, 54 anos, professora aposentada que integra o conselho de lideranças da Kako.

Construído para abrigar 12 lojas, o empreendimento ainda não engatou. Quando a Agência Pública visitou a Kako, em meados de julho de 2024, só uma loja estava funcionando. Vendendo pão de mandioca, salgadinhos e produtos de limpeza, a indígena que tomava conta da loja contou que atende dois ou três clientes por dia.

Sete meses depois da inauguração, Kathleen desabafa: “Hoje vemos que nossa ideia de construir o mall beneficiou uma pessoa só: o pedreiro”.

Em março de 2023, a aldeia Kako recebeu 114 mil dólares do governo da Guiana, como primeiro repasse financeiro pela venda dos créditos de carbono emitidos em suas florestas. Assim como nas outras 241 aldeias do país, o governo criou uma conta bancária no nome do cacique e avisou que o pagamento poderia ser retirado mediante a aprovação de um plano de sustentabilidade.

“Nós não participamos do projeto, chegou pra nós só uma carta para assinar, para que o dinheiro fosse liberado. Claro que queremos o dinheiro e nos ajuda, mas não concordamos com o modo como tudo foi feito”, diz Mario Hastings, ex-cacique da Kako.

Em 2022, a Guiana anunciou junto com a petrolífera Hess Corporation a venda do primeiro lote de créditos de carbono emitidos pelo país, pelo desmatamento evitado entre 2016 e 2020. A negociação ganhou manchetes internacionais por ser a primeira do mundo em que créditos emitidos em escala nacional e gerenciados por uma instância governamental – “crédito jurisdicional” no termo usado pelo setor – ficam disponíveis para serem vendidos no mercado privado, seja para quem queira compensar emissões, seja para empresas que queiram comprar os “papéis” para revender.

Por que isso importa?

- Diversos estados brasileiros estudam entrar no mercado de créditos de carbono com projetos jurisdicionais similares ao da Guiana.

- O padrão de certificação utilizado na Guiana é o mesmo que será utilizado na recém-anunciada venda de créditos de carbono pelo governo do Pará.

A lógica que sustenta esse mercado é a seguinte: uma área de floresta conservada é um reservatório de carbono. Se essa área não for desmatada, deixará de emitir na atmosfera uma determinada quantidade do gás. Cada tonelada de carbono que deixa de ser emitida equivale a um crédito. Então, essa “não emissão”, contabilizada em créditos, vira um produto: ganha um preço, estabelecido pelo mercado. Dessa maneira, os créditos podem ser vendidos por quem detém a floresta para pessoas ou empresas que queiram comprar as “moedas de não emissão” para compensar o que poluem.

A Guiana foi o primeiro país a criar um projeto de dimensões nacionais do tipo. Quase 100% da área de floresta da pequena nação da América do Sul foi abarcada na negociação. Juntando em um mesmo pacote as florestas públicas e as áreas indígenas tituladas, o governo certificou e emitiu créditos dos cerca de 18,4 milhões de hectares de floresta do país. A venda do primeiro lote de 30% dos créditos rendeu 150 milhões de dólares em 2022.

Segundo dados oficiais, atualmente as terras indígenas tituladas correspondem a 13% do território da Guiana. Considerando também as terras que ainda estão em processo de titulação, as áreas indígenas equivaleriam a aproximadamente 15%, explicou à Pública Predeepa Bholanath, número dois na Estratégia de Desenvolvimento de Baixo Carbono (LDCS) do governo. Foi com base nessa proporção que o governo calculou que 15% do valor pago pela Hess Corporation deveria ir para os indígenas, ela afirmou.

“Fomos forçados a assinar”

Nos meses seguintes à assinatura da primeira venda de créditos para a petrolífera, cada aldeia recebeu uma fatia do pagamento de acordo com o número de habitantes. Somando, em 2023, foram repassados 22,3 milhões de dólares às comunidades tituladas. Todas as aldeias reconhecidas oficialmente foram incluídas no projeto e assinaram cartas de adesão ao programa – condição inicial para acessar os fundos.

“Nós não tivemos ninguém contra, não concordando de vez, não recebendo a verba. Se fosse o caso, bom, a diferença é que o dinheiro ia ficar na conta do cacique sem ele sacar. Porque o governo ia depositar o repasse de toda forma”, disse Bholanath, que coordena as negociações de carbono junto do ex-presidente Bharrat Jadgeo, que criou a iniciativa durante seu mandato.

Hastings, que era cacique da Kako à época, discorda. “Para nós não teve escolha. Fomos forçados a assinar”, diz. “Mas é verdade que toda a maioria dos caciques do National Toshaos Council (NTC) aderiu ao projeto.” Na Guiana, os líderes de cada aldeia, chamados de toshaos, são escolhidos em uma eleição bianual que segue as regras definidas pelo Amerindian Act – legislação de 2006 que estabelece os direitos indígenas e determina os padrões nos quais as aldeias devem se organizar para serem reconhecidas pela institucionalidade do governo. A cada ano, os caciques eleitos que integram o NTC se reúnem na capital, Georgetown, para uma semana de discussões. A agenda do evento é definida pelo governo.

“Claro, todos nós precisamos de dinheiro e quase ninguém quis fazer muitas perguntas”, conta Hastings. “Mas com nosso distrito foi diferente. Nós não queríamos aderir a algo que não conhecíamos. Até quando esse contrato valeria? Quais seriam nossas obrigações daqui a muitos anos? São perguntas para as quais não tivemos resposta.”

Hastings, que também era representante no NTC, conta que foi voto vencido no conselho na discussão sobre o projeto de carbono. Ele relata que foi pressionado a assinar, mas faz questão de dizer que também pressionou o governo para conseguir a inclusão de cláusulas específicas para sua aldeia, que permitem à Kako se retirar do programa se quiser. “Aí por conta disso, de termos muitas dúvidas e não concordarmos, acabamos com pouco tempo para fazer nosso plano de sustentabilidade para receber o repasse”, disse.

Nas divulgações oficiais e discursos de representantes do governo sobre a Estratégia de Desenvolvimento de Baixo Carbono (LCDS) e seus resultados financeiros, comumente as cifras milionárias vêm acompanhadas de expressões como “injetar dinheiro nas aldeias” e “financiar o desenvolvimento sustentável dos indígenas”.

Mas a construção do shopping quase estagnado mostra que, sem a participação dos indígenas com orientação e tempo para que possam elaborar esses projetos, o resultado está longe de corresponder na prática a projetos autossustentáveis. Afinal, os indígenas da Kako seguiram as prerrogativas estabelecidas pelo programa do governo na elaboração do plano anual de desenvolvimento sustentável que incluía a construção do Andy’s Mall e ajuda financeira para jovens que estudam na cidade. Dos 114 mil dólares recebidos, a maior parte foi para a construção do mall.

Não muito diferente do que aconteceu nas outras 241 aldeias da Guiana, com variações nos projetos – algumas investiram na construção de business centers, outras em estruturas para receber turistas e outras em equipamentos para as plantações. Após terem apresentado ao governo e obtido aprovação de seus planos de sustentabilidade, todas as aldeias reconhecidas oficialmente receberam os repasses. Entre março e maio de 2023, fazendo uma média simples, os caciques de cada aldeia receberam em média 81 mil dólares – as aldeias com maior população receberam mais e as menores, menos.

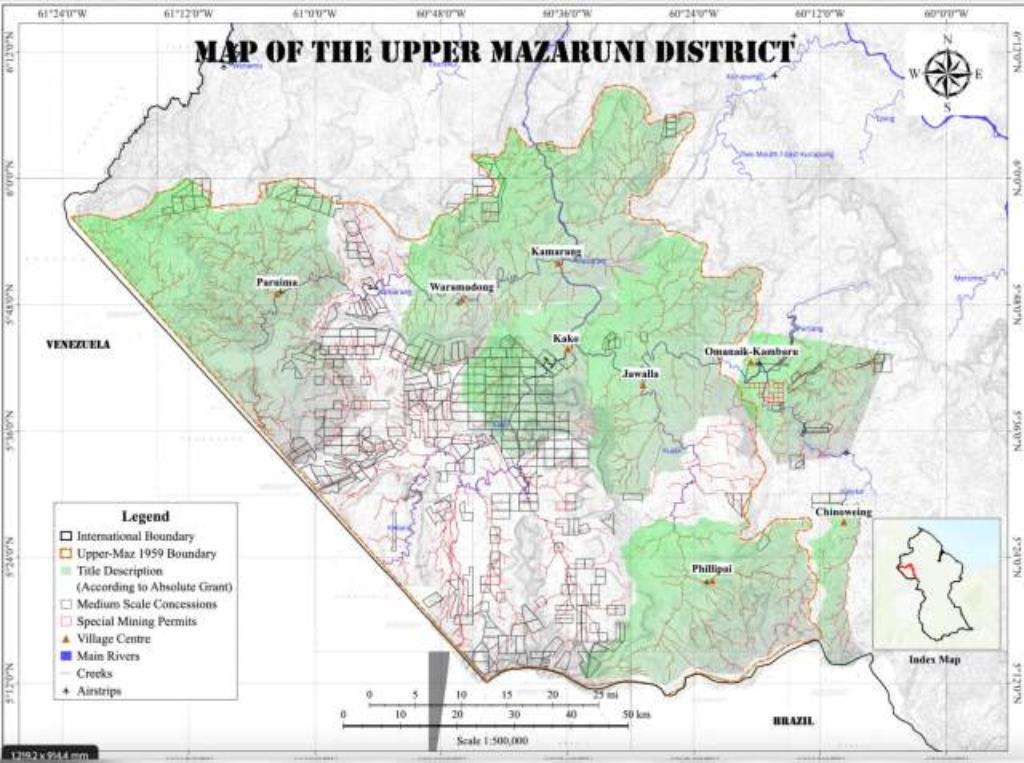

A Pública percorreu o rio Mazaruni e o rio Kako – na porção oeste da Guiana, dentro do Território Essequibo, que ficou conhecido pela disputa envolvendo a Venezuela – e entrevistou 22 indígenas da região, das etnias Akawaio e Arekuna. Todos, sem exceção, reclamaram que o projeto de carbono avançou rápido demais, sem dar tempo para as comunidades entenderem e participarem da construção e da perda de autonomia sobre seus territórios.

“O dinheiro vem também como um controle. A gente não podia fazer o que quisesse. Por exemplo, se quiséssemos contratar um advogado com esse dinheiro para nos defender na ação de titulação das terras, o governo não ia aprovar”, questiona Hastings.

“Do jeito que está é como se o governo fosse dono de todas as terras, e não é assim”, reclama Laura George. A advogada indígena considera que o projeto de carbono significa uma perda de controle dos indígenas sobre suas terras.

“Continuamos com o mesmo problema: a titulação. Várias terras não estão tituladas inteiramente, só tem uma parte assegurada. Mas mesmo naquelas tituladas foram incluídas pelo governo no negócio, como se fossem terras públicas. Mas são áreas indígenas.”

Na legislação da Guiana sobre terras indígenas, a autonomia das comunidades em decisões que envolvem seus territórios é frágil. Segundo a lei, os indígenas devem ser consultados sobre projetos que impactam suas aldeias e o conselho local tem o poder de autorizar ou não determinados usos do território – como arrendamentos de áreas ou exploração de madeira. Mas o mesmo Amerindian Act abre brechas para a execução de projetos do governo em suas áreas, mesmo sem o consentimento dos indígenas, como em situações em que “a mineração em larga escala seja considerada de interesse público”.

Segundo a legislação, em casos como esses, o ministro de Minas tem a prerrogativa de autorizar a operação nos territórios. A lei, de 2006, não menciona negociações ou o direito sobre o carbono acumulado nas florestas das áreas indígenas. Até agora, não há na Guiana outra regulação que trate especificamente desse mercado nos territórios das aldeias.

A verba chega, mas o reconhecimento fundiário não

Em uma manhã quente no final de julho, 47 indígenas da Kako se juntaram no centro comunitário da aldeia para receber a equipe da Pública. Alternando entre falas na língua materna e em inglês, compartilharam suas preocupações e angústias com o projeto de créditos de carbono.

“Essa porcentagem é dada dizendo que devemos usar o dinheiro para desenvolver nossas comunidades. Mas minha pergunta é: por que nos dão essa porcentagem em vez de reconhecerem nossos direitos tradicionais de propriedade sobre as florestas que estão em pé na Guiana?”, perguntou Stephanie Crammer, logo no início da reunião.

A pergunta vem do incômodo dos Kapohn em não terem as terras totalmente demarcadas e protegidas. No mapa oficial de terras indígenas da Guiana, a Kako não existe.

Em 1991, os indígenas conseguiram um título fundiário, mas o documento abarca somente uma parte de suas terras tradicionais – a porção que fica no entorno da aldeia atual. As áreas usadas para plantio e para moradias tradicionais do outro lado do rio, apesar de fazerem parte do cotidiano dos Kapohn, não foram incluídas na demarcação.

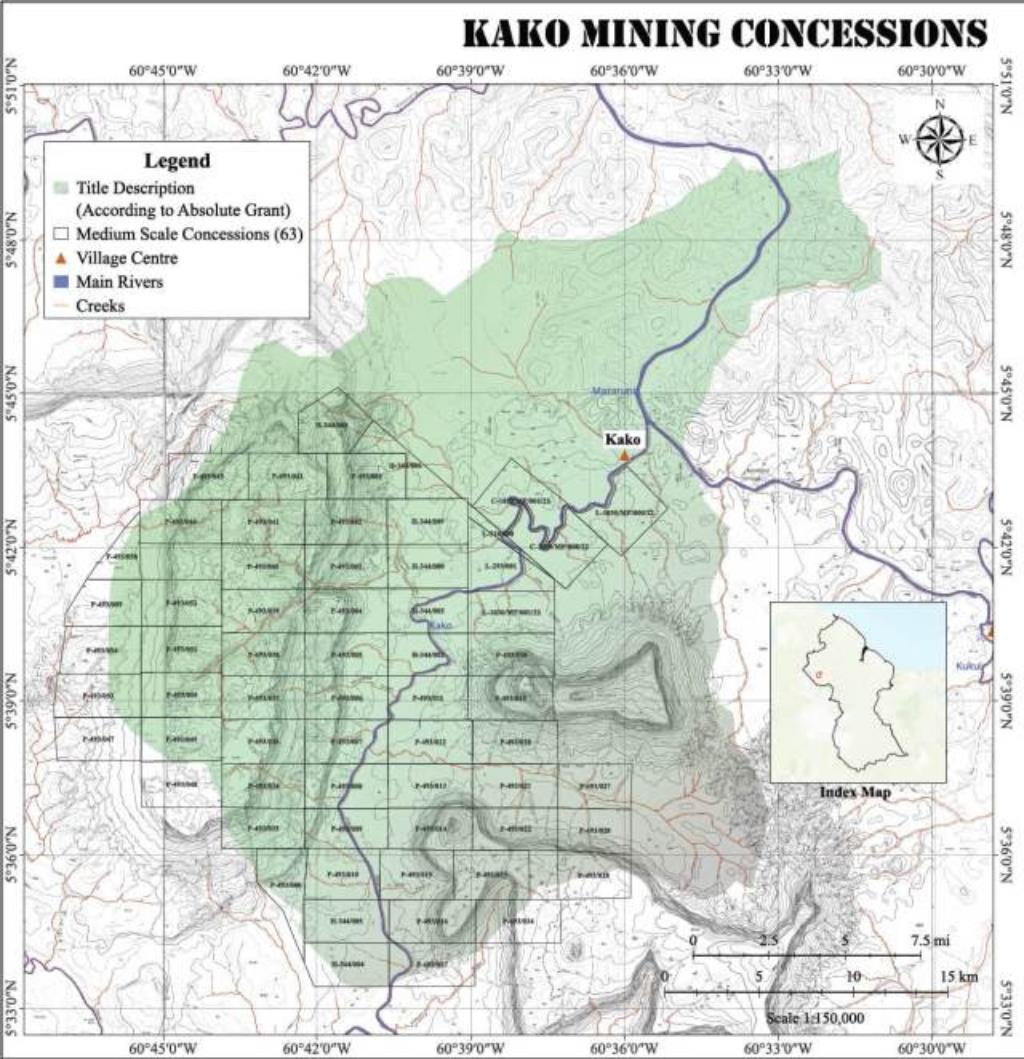

“Nós não estamos no mapa, mas as concessões minerárias estão”, reclamou Derrick Krammer, logo em seguida na mesma reunião.

De fato, apesar de não constar nos mapas oficiais de terras indígenas, o território da Kako aparece em um registro oficial do governo: o de concessões para extração de ouro e diamante. Quase todo o território da aldeia e da parte que reclamam como terra tradicional está fatiado em retângulos que demarcam concessões minerárias de média escala, registradas em nomes de pessoas físicas.

A Pública questionou o governo da Guiana sobre o fato de as áreas desmatadas pela mineração constarem dentro das florestas que geraram os créditos comercializados. Predeepa Bholanath afirmou que ano a ano o governo mapeia via satélite as áreas degradadas pelo garimpo e extrai da conta os hectares que já não tem mais floresta em pé, para manter a contagem de créditos precisa. Nos documentos do projeto de carbono públicos, não há mapas que permitam a visualização exata de quais são os pontos de floresta derrubada subtraídos da conta geral.

“O problema é que o governo não nos consulta sobre os projetos, agora vem falar que vamos ganhar dinheiro com a floresta, mas continua dando concessões minerárias em nossa região”, diz Derrick, que é o encarregado da aldeia para monitorar as atividades minerárias no território e entorno. “Se a mineração seguir assim, como vão ter mais carbono?”, pergunta.

Garimpeiros brasileiros

Ao contrário do que ocorre no Brasil, na Guiana o garimpo dentro das terras indígenas é legalizado mediante o pagamento de uma porcentagem de do ouro e diamante extraídos para os indígenas do território. No caso da Kako, a porcentagem é de 12%.

A região do Upper Mazaruni é tomada por dezenas de áreas de mineração, muitas administradas por brasileiros, que serão mais detalhadas em uma próxima reportagem desta série. Mesmo na aldeia Kako, os indígenas têm um contrato com um garimpeiro brasileiro, dono de duas balsas que operam 24 horas por dia sugando água do rio Mazaruni em busca de ouro.

O perigo de um modelo de desenvolvimento criado longe

Agora, no segundo ano do projeto de carbono, o governo anunciou que as 242 comunidades receberão a mesma quantia do ano anterior, em valores líquidos. No final de agosto, o presidente Irfaan Ali disse que 23,2 milhões de dólares serão “injetados diretamente nas economias das aldeias”, em 2024. Ali ressaltou que, apesar de o país ter recebido menos pelos créditos neste ano (ganhou 87 milhões de dólares no total), o governo decidiu manter o mesmo valor do repasse do ano anterior, aumentando a porcentagem da fatia indígena. Do bolo total, as aldeias receberão 26,7% de todo o lucro do país com a venda dos créditos, segundo o governo.

O anúncio foi feito no encontro nacional dos caciques, durante a agenda oficial do NTC. Novamente, a entidade selou o apoio da maioria das lideranças ao projeto governamental.

Em 2022, o governo da Guiana iniciou um processo de consulta em dezenas de comunidades e aldeias, nas dez regiões administrativas do país. Foram feitas reuniões com representantes dos indígenas, e os apontamentos e questões levantados foram compilados em um documento com mais de 200 páginas. Parte dos resultados da consulta e dos questionamentos foi incorporada na estratégia de baixo carbono LCDS 2030, afirma o governo.

Porém, longe da capital Georgetown, várias perguntas sobre o projeto continuam sem resposta, o que tem angustiado os indígenas que desde o início do projeto reclamam ter sido alijados do debate sobre o destino de seus territórios.

Na região Upper Mazaruni, o governo fez somente uma reunião com as lideranças da área que reúne mais oito aldeias além da Kako, para apresentar o projeto da venda dos créditos. Na ocasião, várias fontes nos disseram que os indígenas fizeram muitas perguntas e pediram ao governo que marcasse um próximo encontro para tirar as dúvidas. A segunda reunião nunca aconteceu.

“O programa nunca foi explicado em detalhes para nós entendermos completamente. Tudo que sabíamos é que existia uma estratégia que já tinha sido desenhada pelo governo, sem as nossas contribuições enquanto indígenas”, diz Alma Marshall, da comunidade Kamarang.

E, mais do que representatividade, Marshall aponta para a falta de efetividade dos projetos criados sem as contribuições indígenas, sem conhecimento do povo e de sua região. Uma hora e meia de barco rio acima, no território da Kako, Stephanie Crammer, faz ressalvas similares. “Eles querem que pensemos em programas que eles gostariam mais, programas que tenham fases de desenvolvimento que eles possam ver. Mas essas medidas vão contra nossa cultura tradicional. Eles não podem querer nos dizer como devemos nos desenvolver.”

“Não queremos ser uma seção no relatório deles para dizer que o projeto foi um sucesso. Nos deem mais espaço”, disse Romario Hastings, o novo cacique da Kako, eleito em junho deste ano para assumir o cargo ocupado em duas gestões pelo pai. “Parece que é sempre sobre uma foto. Nos pedem: ‘Vocês podem me mandar uma imagem do projeto de vocês construído?’. Aí, com a foto, eles mostram que comunidade X, Y ou Z foi beneficiada.”

Na região, além da preocupação com a titulação das terras e concessões minerárias, os indígenas reclamam de serem obrigados a aplicar o repasse financeiro da maneira definida pelo governo. Para alguns, o dinheiro beneficiaria mais a comunidade se pudessem dividi-lo e distribuir uma quantia a cada família. Outros disseram que preferiam não precisar gastar o dinheiro anualmente, almejando projetos de mais longo prazo.

“Eles não precisam nos dizer o que fazer com o dinheiro que estão nos dando. Deem-nos o dinheiro e vejam como iremos nos desenvolver. Porque conhecemos nossa terra. Conhecemos nossos rios. Conhecemos nossos limites. Sabemos como desenvolver nós mesmos”, diz Stephanie.

Muitos apontaram também a pressa embutida no cronograma do projeto como um fator problemático. “Eles impõem o tempo deles nos projetos, em nós. Infelizmente é o que está acontecendo. Mas poderia ser diferente”, diz Romario.

“Gostaria de ver como poderíamos criar e modelar uma trajetória de desenvolvimento que fosse nossa mesmo, não apenas uma réplica do desenvolvimento global”, diz.

Romario diz que percebe uma intenção e uma pressa nos parentes de espelhar o que veem nas cidades ou que entendem como “desenvolvimento”, citando como exemplos a construção do mall na Kako e de business centers em outras aldeias. “Mas isso é realmente tudo o que conseguimos pensar?”, questiona.

Na visão do novo cacique da Kako, uma economia indígena poderia trazer uma nova abordagem para todo esse processo. “Eu penso que nós deveríamos estar falando sobre como criar isso, em vez de apenas seguir completamente copiando o que já existe fora.”

“Eu penso que as pessoas indígenas têm agora a oportunidade de redefinir como modelos alternativos podem ser”, diz. “Podemos criar um futuro onde, por exemplo, o conhecimento indígena tenha mais valor nas nossas comunidades, em como criamos nossas estruturas e vivemos nossa cultura”, diz.

O cacique terminou a entrevista dizendo: “Eu sei que é muita coisa. Mas acho que um homem jovem pode sonhar, não é?”.

Modelo de venda de créditos similar ao da Guiana desembarca no Brasil

No dia 24 de setembro, em um evento em Nova York, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), divulgou a venda de R$1 bilhão em créditos de carbono jurisdicionais do estado. A transação é a primeira anunciada do tipo no Brasil. “Essa é uma agenda extraordinária, será a maior venda de créditos de carbono da história”, anunciou o governador.

A venda do primeiro lote de créditos anunciada integra um plano maior do governo paraense, que planeja mapear e emitir créditos de terras públicas, reservas extrativistas, terras indígenas e unidades de conservação do estado.

A transação está sustentada pela mesma arquitetura de geração de créditos jurisdicionais utilizada pela Guiana, e os créditos receberão o mesmo padrão de certificação do projeto do país vizinho. Em ambos os negócios, os créditos são certificados pelo Art TREES, um programa chamado Padrão de Excelência REDD+.

“O Art TREES sinaliza que a redução das emissões no Pará projetam, até 2027, que possamos chegar a 390 milhões de toneladas já verificadas. Hoje, estamos fechando um acordo de 12 milhões de toneladas, que geram cerca de R$ 1 bilhão em receitas, que serão distribuídas entre as comunidades tradicionais, entre aqueles que colaboram com a preservação e para que o estado continue com sua agenda de redução do desmatamento”, declarou o governador.

Segundo o site, o Art é regido por um conselho que fornece orientação estratégica e garante a integridade ambiental e social do programa. O conselho supervisiona a implementação do programa para garantir que ele esteja de acordo com os processos emergentes da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Outros estados como Acre e Mato Grosso já têm projetos jurisdicionais dos chamados pagamentos por serviços ambientais (PSA), mas o do governo do Pará foi o primeiro anúncio de venda de créditos vinculados à taxa de desmatamento, em modelo similar ao da Guiana. O estado de Tocantins também estuda lançar seu próprio programa nos mesmos moldes.

O anúncio do governo paraense tem gerado muita discussão entre os movimentos indígena e ambientalista. A líder indígena do oeste do Pará, Auricelia Arapium, se pronunciou após o anúncio questionando o fato de o governo do Pará não ter consultado propriamente os indígenas sobre essa negociação. “O governador precisa conhecer nosso direito à consulta livre prévia e informada”, disse. “Se ele acha que apontar no dedo quem são os parentes que ele precisa ouvir é fazer consulta, não é não”, publicou no instagram.

No dia 8 de outubro, 38 organizações indígenas e comunitárias no Pará assinaram uma carta denunciando “a falta de respeito do Estado do Pará em não consultar os povos e comunidades tradicionais antes da assinatura do contrato com empresas multinacionais, para vender créditos de carbono de compensação”.

“Os povos da floresta precisam ser ouvidos e consultados. Nossos territórios não estão à venda!”, escreveram.

De maneira geral, sobre os projetos de carbono no país como um todo, o advogado Ewésh Yawalapti Waurá, do território do Xingu, observa que a maior dificuldade tem sido as empresas e governos seguirem corretamente os procedimentos de consulta. “Os povos precisam estar envolvidos desde a etapa 1, desde aquelas ‘conversas prévias’”, diz. Para ele, o ideal seria que as próprias comunidades construíssem seus projetos. “A gente não consegue fugir desses projetos [de REDD+], mas o que conseguimos é lutar para ter representações, para termos garantidos nossos direitos de consulta, de informação e de equidade na repartição dos benefícios.”

Na primeira semana de outubro, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) organizou uma agenda de três dias de formação e discussões sobre as salvaguardas socioambientais em programas de REDD+ e carbono. O evento reuniu lideranças indígenas e de comunidades tradicionais, que, segundo Ewésh, estão agora na expectativa de ver o que será desenvolvido a partir dos apontamentos e questões levantadas pelas comunidades da discussão. No Congresso brasileiro, tramita um projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono no país. A expectativa do governo é aprovar um texto até a COP30, que ocorrerá em Belém (PA).

—

Imagem: Rafael Vilela/Agência Pública