Maíra Mathias para a revista Poli, no Informe ENSP

Do movimento zapatista, no México, aos movimentos que reivindicam casa e terra no Brasil. Dos governos considerados mais progressistas, como Bolívia e Venezuela, aos mais alicerçados em alianças conservadoras como o Brasil e a Argentina. O jornalista e pesquisador uruguaio Raúl Zibechi parece ter, como poucos, um interesse profundo por todos os grupos que se movem no cenário latinoamericano e que, de alguma forma, contestam a ordem vigente. Com riqueza de detalhes sobre o modus operandi dos movimentos sociais e das forças políticas que se movem neste tabuleiro, Zibechi nos dá algumas pistas sobre como mudar a atual correlação de forças que, como no Brasil, favorece setores conservadores. Ele nos mostra, nesta entrevista, como há lições valiosas impressas na história e que não podem ser perdidas de vista, como a visão equivocada de que a conquista do Estado por si só é suficiente para implementar mudanças radicais. “Precisamos de valores socialistas”, sentencia.

Em seus textos, você identifica características comuns aos movimentos sociais que apareceram na América Latina a partir dos anos 1990, como a centralidade do território, a importância da formação, com formas distintas de fazer escola e construir conhecimentos. Dentre elas, está a luta por autonomia. Qual é o sentido dessa autonomia?

A autonomia é uma característica importante desses movimentos por duas razões básicas. Uma porque estruturalmente as pessoas que necessitam se organizar para mudar o mundo estão “fora do mundo”: fora da institucionalidade, da legalidade, da visibilidade. São basicamente os “sem”. Os sem-terra, sem-teto, sem direito, sem trabalho. São pessoas que o modelo neoliberal extrativo coloca de fora dos direitos. São somente objetos das políticas sociais. Mas autonomia por quê? Vamos falar de uma mulher favelada, mãe, normalmente sem marido. Ela, sozinha, não pode fazer escutar sua voz na sociedade “normal”. Ela necessita trabalhar junto com outras para ganhar visibilidade, para que seu discurso seja ouvido. Segunda coisa: ela não tem um lugar estrutural de dignidade, de cidadã. Uma vida com direitos plenos. A saúde é de má qualidade, a educação também, as periferias ficam a muitos quilômetros do centro e dos lugares de trabalho, a moradia é precária, etc. Então, elas não podem esperar do Estado a melhora da sua situação. Por exemplo, o programa Minha Casa, Minha Vida. As moradias que entregam a este setor da população são de pouca qualidade e muito longe dos lugares onde essas pessoas construíam sua vida. Se moravam na favela, elas tinham suas estratégias de sobrevivência. Agora isso foi completamente desarticulado. Temos estudos que mostram que Minha Casa, Minha Vida reproduz a desigualdade. A moradia agora não é tão precária, mas a distância é uma fragilização de sua vida. Então, as pessoas necessitam se auto-organizar com outros para fazer escutar sua voz e também para construir o mundo de que necessitam.

Pensando no Minha Casa, Minha Vida. Sabemos que as casas são de baixa qualidade, distantes do centro, como você disse. Mas o principal movimento que hoje protagoniza a luta por moradia no Brasil, o MTST, tem a ampliação e continuidade do programa como bandeira ao mesmo tempo em que cobra do governo federal mais controle sobre o processo de construção das moradias. Muitas lutas ainda ocorrem no sentido de melhorar políticas públicas dentro do Estado. Ao mesmo tempo, você está falando que a autonomia é central por fora do Estado também…

Você pode ter uma relação com o Estado, receber dinheiro ou repasse de políticas sociais do Estado e ter autonomia. Autonomia no caso dos sem-teto é ter capacidade e vontade de construir uma moradia de qualidade no local em que considera adequado, mas disputando capacidades financeiras com o governo. Isso não vai contra a autonomia. A autonomia é a capacidade de decidir a qualquer momento a forma de fazer, a forma de tomar decisões e de praticá-las. Mas neste momento é impossível que os movimentos não tenham uma relação com o Estado. Eu não desejo a relação com o Estado, mas na nossa cultura política, o ponto de partida é o Estado, que deve dar saúde e educação para a população. Quando o Estado não cumpre isso, a autonomia é construí-la. Mas não devemos pensar que autonomia equivale a não ter nenhuma relação com o Estado.

A tomada do poder por dentro da institucionalidade do Estado mobilizou a esquerda durante muito tempo. A experiência dos ditos governos progressistas na América do Sul e, agora, sua crise, parecem apontar para um esgotamento ou ao menos uma revisão da crença de que chegando “lá” é possível mudar a correlação de forças, não ser engolido. Ao mesmo tempo, há um regresso da direita “puro sangue”. Entre o diagnóstico do esgotamento e a construção de novas alternativas, o que os movimentos sociais podem fazer?

Vivemos um período da história caracterizado pela derrota do socialismo real. O fim das utopias, da crença de que é possível construir o socialismo, o comunismo, é um elemento central. Partindo daí, há dois caminhos diferentes. Um é o das pessoas que refletem sobre as causas da queda do socialismo. E uma conclusão importante é não conquistar o Estado, porque ocupar o Estado é, em última instância, a obrigação de manejar as dificuldades do sistema capitalista. O Estado é uma força que atrapalha as sinergias de mudança, isso é um debate teórico, mas também uma demanda política, no caso dos zapatistas no México, que aparece em outros movimentos sem tanta clareza. Mas a partir de 1989, outro caminho foi gestado, partindo do princípio que mudar o mundo não é possível, que a revolução está muito distante. É a tentativa de fazer governos que garantam pequenas mudanças. É a pequena política, da qual falava Gramsci. É o mal menor. Estamos vivendo um governo no Brasil que aplica um ajuste estrutural completo, neoliberal. Então qual é a diferença entre o progressismo e o “possibilismo” que triunfou? É um liberalismo light. Mas o fundo do problema não teve solução. Eu acredito que o melhor caminho é lutar, como fazem os zapatistas, os sem-terra, os sem-teto e muitos outros. Avançar o quanto for possível nas lutas em nossos territórios.

Falando desse “possibilismo”, é forte o discurso de que os governos progressistas melhoraram a vida do povo e que, agora, esses avanços estão em xeque porque existe uma “onda conservadora” varrendo o mundo. O senhor faz parte dos analistas críticos que apontam que o governo brasileiro, por exemplo, não rompeu com o neoliberalismo, não feriu interesses dos ricos e que esse suposto “progressismo” é uma forma de domesticação e dominação da rebeldia. Pode falar sobre isso?

Eu concordo que uma parte da atitude dos governos progressistas de melhorar a vida dos mais pobres é importante. Eles puderam, pelos altos preços das commodities, melhorar a situação dos pobres sem tocar na desigualdade. Provavelmente agora, com a crise, a desigualdade no Brasil volte a crescer. A segunda questão é a forma como eles praticaram as políticas sociais, sem mobilização. É o “lulismo” de que fala André Singer. A despolitização, a desmobilização do povo tem consequências. A forma como foram implementadas as políticas sociais, pela inclusão financeira, é a nova face do neoliberalismo. Vivemos um crescimento radical do consumismo, que despolitiza, desorganiza. Isso é resultado dos governos progressistas do PT. No caso do Brasil, Argentina e Uruguai, dá-se um crescimento do consumo e um aprofundamento do capitalismo. A novidade de Lula e do PT é mais capitalismo, não menos. Esse, para mim, é o problema de fundo dos governos progressistas.

O senhor diz que não podemos tratar no mesmo conjunto Bolívia e Venezuela. Mas existem criticas também a esses governos. Quais são as diferenças?

Eu acredito que são governos mais de esquerda, com mais vontade de transformação da realidade. E num ponto-chave, que é a vontade de empoderar o povo. Provavelmente a Venezuela é o melhor exemplo disso. A política de esquerda não é mais dinheiro para as pessoas consumirem. É mais poder. Se você não permite que as pessoas se organizem, se empoderem em seus territórios, você não está à esquerda. Já na Bolívia, o governo se caracteriza por um duplo discurso. Agora mesmo o vice-presidente, Álvaro Garcia, fala na nova política de Lênin para justificar a reunião de Evo [Morales] com os grandes empresários da mineração nos Estados Unidos. É um duplo discurso, porque para justificar mais mineração na Bolívia você não tem que falar de Lênin, você tem que falar de outra coisa [risos]. Mas é importante entender que são todos governos desenvolvimentistas, que acreditam que a natureza está aí para ser explorada, apostam nas commodities.

Como analisa os atuais ataques aos governos progressistas, se eles serviram perfeitamente à estratégia do capital? Não há mais necessidade de intermediários?

Não. Existe uma razão geopolítica. O capital não é uma coisa única e homogênea. Marcelo Odebrecht é parte do capital, mas é também aliado do governo Lula e Dilma. Acho que é um problema geopolítico do imperialismo ianque, que rejeita um Brasil aliado com China, com os BRICs. Hoje temos duas contradições muito grandes no mundo: entre Estados do norte e Estados do sul, e a luta de classes. Com um só olhar você não consegue completar o quadro do mundo, tem que ter esses dois olhares que são diferentes e contraditórios. A situação do mundo é mais complexa do que há 40 anos. Pense no Brasil. É um país dependente e periférico? Sim. Mas em relação a Uruguai, Bolívia e Paraguai, que também são países dependentes e periféricos, há uma diferença, já que em muitos casos, esses países são dependentes do Brasil. O mundo está muito fragmentado, você não pode dizer “luta de classes” e com isso compreender tudo o que acontece. Ou “imperialismo”. Do contrário, não poderíamos compreender porque hoje os donos das empreiteiras estão na prisão. No caso da Odebrecht, parece ser uma empresa que trabalha alinhada aos interesses do Brasil, pela construção dos submarinos nucleares, etc. Não é que eu defenda a Odebrecht, mas, com muito cuidado, poderia dizer que entre esse setor dos empresários que trabalham para o Brasil, outra realidade pior são os Estados Unidos e suas políticas militaristas. São duas realidades, mas não posso dizer que Marcelo Odebrecht é o líder de uma luta emancipatória [risos].

O sr. fala com muita propriedade do Brasil. É de conhecimento público uma história sua, a um só tempo divertida e emblemática, que revela um pouco desse imperialismo regional que o Brasil passou a exercer na ultima década. Ao mesmo tempo sabemos que o Brasil é um motor dessa nova integração regional, que culminou na criação da Unasul. Qual sua percepção sobre isso e o que chama sua atenção no Brasil hoje?

Foi muito surpreendente para mim escutar dos indígenas do Tipnis [terra indígena boliviana] que Evo Morales trabalha para as empresas brasileiras. Ou ver os camponeses paraguaios queimarem a bandeira do Brasil. Não digo que o Brasil seja um país imperialista, eu não tenho certeza disso, mas já não é subimperialista como queria Rui Mauro Marini [intelectual brasileiro criador do conceito de subimperialismo]. Meu interesse pelo Brasil é muito grande por muitas razões: é o maior país da América do Sul, tem a metade da população, a metade da produção e alguns dos maiores movimentos sociais do mundo, como o MST. Agora mesmo tenho interesse no Brasil e nos movimentos sociais para compreender a problemática da população favelada e negra. Faz muito tempo que os favelados urbanos não têm movimentos fortes, mas agora estamos vivendo uma situação dramática de genocídio do povo negro. Essa campanha “Reaja ou será morto, reaja ou será morta” é muito importante porque é a visibilização desse genocídio. No mesmo momento em que há melhores condições de vida para o povo negro, segundo o próprio governo, as mortes violentas de negros nos últimos 12 anos cresceram 38%, enquanto as mortes violentas de brancos caíram 25%. Isso tem que ter uma explicação estrutural, política, de fundo, não de pequena política. Eu tenho interesse em compreender um pouco mais tudo isso. Estou feliz de comprovar que essa situação de subalternidade do povo negro está começando a mudar, embora muito lentamente. Existem experiências de reação diretamente com movimentos ou de forma mais indireta, como os “rolezinhos” no ano passado, ou de reação como no caso Amarildo das mortes nas favelas em geral.

No seu último livro, você aborda um conjunto de lutas e movimentos sociais que nos últimos anos ganharam protagonismo no Brasil: os sem-teto, os comitês populares da Copa, a luta nas favelas cariocas frente ao projeto de cidade negócio. Seu interesse anterior era o MST, o movimento indígena. Você identifica diferenças na maneira como esses movimentos se organizam e articulam suas lutas antes e depois dos governos ditos progressistas?

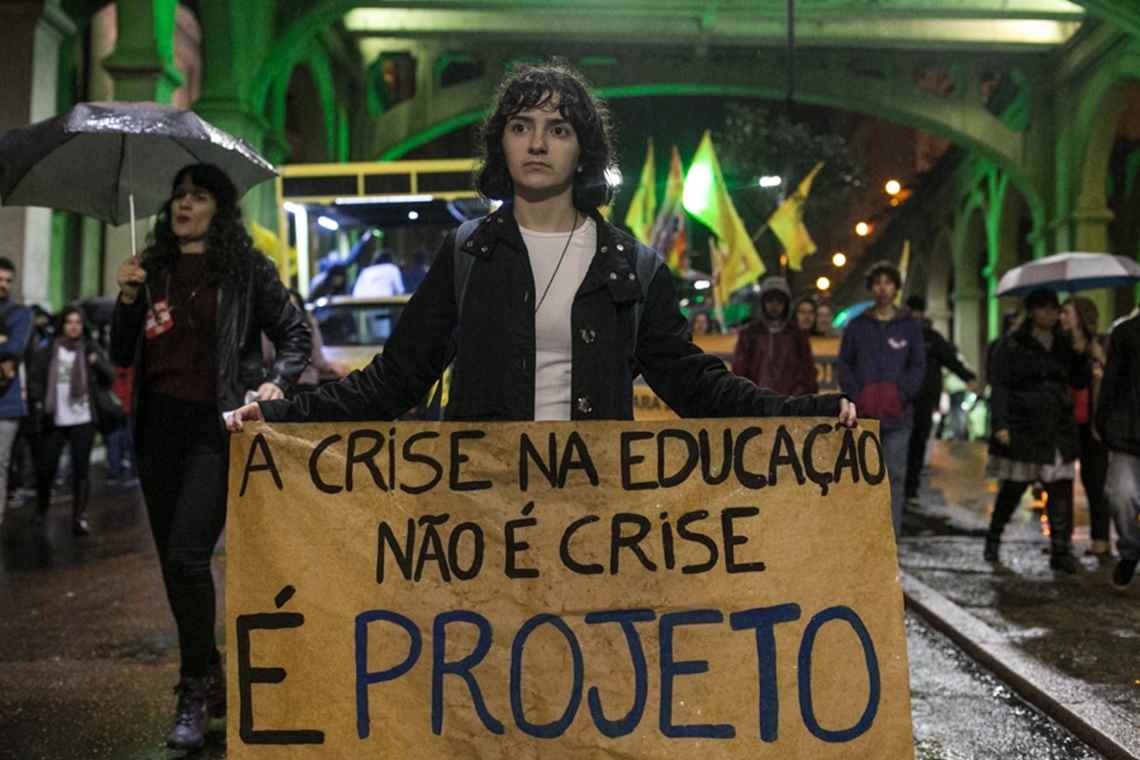

Não é fácil fazer um balanço. Se olharmos para as Jornadas de Junho de 2013, para o Movimento Passe Livre, para outros movimentos de mulheres, sobretudo, a possibilidade é que estejam nascendo e crescendo novas formas de atuação, particularmente nas camadas mais jovens da população. São movimentos que se distinguem da organização tradicional, mais hierárquica como no caso dos sem-terra. São mais horizontais, mais autônomos, mais federalizados, atuam por consenso e não é fácil identificar dirigentes. Essas camadas jovens não tiveram a mesma educação política que seus pais ou seus avós, têm um conjunto de conhecimentos diferentes que estão colocando em prática. Acho que Junho foi uma virada importante na história dos movimentos sociais no Brasil em dois sentidos. Primeiro, foram movimentos espontâneos, não convocados. Segundo, foram movimentos urbanos. Fazia mais de 20 anos que não havia tantas manifestações no Brasil, um país cujo centro da luta foi historicamente o campo. Agora isso parece estar se transladando às cidades, mas ainda é cedo para ter certeza.

É possível fazer um balanço dos movimentos sociais na América do Sul hoje?

Há características comuns. A territorialização, a autonomia, a importância da cultura e da identidade na formação, a capacidade dos movimentos de formar e educar seus próprios militantes – coisa que antes faziam os partidos –, o papel relevantes das mulheres. Essas são características comuns em toda América Latina. Mas as formas de construir são muito particulares por países ou por setores sociais. Temos movimentos indígenas, camponeses, das periferias urbanas, que não são a mesma coisa que um movimento como o Passe Livre, que tem grande participação de estudantes, pessoas que frequentam a universidade. Até mesmo agora, muitos jovens favelados têm a possibilidade de estudar na universidade, tudo isso é novo, está em movimento. Fazer um balanço com muita pretensão para mim é difícil.

Mas pensando na diferença de ação e grau de radicalidade nas lutas, percepção do que deve ser a relação com o Estado, é possível fazer uma leitura que aponte as diferenças entre os movimentos na América Latina?

Se falamos dos movimentos indígenas da América Latina, todos têm algumas coisas em comum. A importância da comunidade, da cultura comunitária, é um ponto comum a todos. Mas a partir daí temos duas grandes correntes. Uma, que agora é majoritária, propõe a construção do Estado multinacional e é principalmente impulsionada pelos equatorianos e bolivianos. Outra corrente, zapatista e mapuche, defende a autonomia, não deseja criar um novo Estado nacional. A atitude frente ao Estado, aos partidos políticos e aos governos progressistas também distingue os movimentos. Um exemplo são os estudantes chilenos, que não colaboram com o governo, como os zapatistas ou correntes dos aymaras tradicionais na Bolívia. E este também é um motivo de divisão ou de desacordos nos movimentos. Depois há uma terceira questão que é mais atual: se é conveniente para os movimentos criar partidos, como foi o caso dos piqueteiros na Argentina. Mas uma coisa é certa: o nascimento dos governos progressistas mudou todo o cenário. O centro da cena política nos anos 1990 eram os movimentos. Se recordarmos a Marcha da Reforma Agrária do MST em Brasília, isso criou uma situação nova. A sociedade teve que se pronunciar em torno da reforma agrária. Mas com o nascimento dos governos progressistas, a realidade mudou radicalmente. O centro da cena passou a ser o governo e a oposição de direita. Os movimentos ficaram submetidos dentro dessa contradição, o que lhes tirou a centralidade que tinham conquistado.

Considera que diante da crise dos governos progressistas e dos partidos políticos que capitanearam esse projeto, os movimentos tendem a ganhar um novo protagonismo?

Provavelmente. Eu acho que para as pessoas verdadeiramente de esquerda no Brasil, nem o PT, nem o PSOL, nem o PSTU são uma alternativa. A alternativa é a luta, é a organização popular, mas não para todos. O que estamos vivendo agora é uma fragmentação no campo da esquerda. Isso é natural, porque você tem dez, 15 anos de governo, no qual os partidos de esquerda tinham um papel importante. Fracassou, e aí? Agora é um período de ofensiva da direita. A história se move como pêndulos. O pêndulo para a esquerda terminou, agora está para a direita. Isso é assim, não podemos fazer nada para evitar além de nos organizar e lutar.

Você fala da capacidade de construir mundos diferentes a partir de visões de mundo distintas, afetos diferentes. A tradição de esquerda pensa em sindicatos, partidos, luta de classes, socialismo. Esses movimentos sociais são antissistêmicos, anticapitalistas, mas o horizonte deles pode ser uma outra coisa? Não é mais o socialismo?

Provavelmente não, porque nós temos uma experiência histórica do socialismo que foi um socialismo do Estado, não um socialismo da sociedade. Era o Estado que organizava o socialismo, um Estado muito opressivo. Agora, muitas pessoas que lutam pela liberdade, pela emancipação, rejeitam o Estado, o veem como parte do inimigo. Mas se o futuro é um mundo diferente, um outro mundo, ele deve ser construído também de forma diferente. O socialismo não é a renda – a renda do petróleo, a repartição dos bens. O socialismo é o trabalho. Sem trabalho não há mudanças. Mas a cultura hoje é a cultura do lazer, do ócio. As pessoas que lutam pela emancipação sempre estão em minoria, sempre têm necessidade de lutar contra a cultura dominante. E hoje a cultura dominante é a cultura do lazer e do consumo. Compactuando com isso não dá para construir uma sociedade não capitalista. E isso implica a necessidade de lutar novamente por valores socialistas, não capitalistas.

Muito bom Tânia. Obrigado pela publicação desse texto.