Grupos de alunos veteranos da Medicina da USP, pertencentes a duas antigas organizações — a fraternidade Show Medicina e a Associação Atlética — reproduzem e perpetuam trotes humilhantes e violentos — machistas, homofóbicos, racistas — aplicados em calouras e calouros. De 2013 em diante, as denúncias cresceram e deixam patente a omissão da direção da faculdade e da Reitoria

Terminou em 14 de março de 2015 o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que, instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em dezembro de 2014, apurou violações de direitos humanos ocorridas no âmbito das universidades paulistas, em especial trotes violentos e crimes sexuais. Antes de ganharem espaço na mídia, com a série de reportagens de Igor Ojeda e Tatiana Merlino na Ponte Jornalismo, os diversos casos de violência praticados em ambientes universitários eram ainda ignorados por grande parte da sociedade, que se chocou ao tomar nota dos casos denunciados na CPI por alunos de diferentes universidades do Estado. Não por falta, contudo, de precedentes gravíssimos.

Há 16 anos, em 22 de fevereiro de 1999, o calouro Edison Tsung Chi Hsueh, da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), foi encontrado morto na piscina da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz (AAAOC), onde foi jogado durante o trote — embora não soubesse nadar, conforme relatou, à época, a família do jovem de 22 anos. Quatro alunos “veteranos” do curso de Medicina foram indiciados e denunciados pela polícia, acusados de serem os autores do homicídio por afogamento, na festa de “recepção” em que calouros levaram sucessivos “caldos”. Um caso emblemático por suas circunstâncias e por seu desfecho. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, em 2006, o trancamento da ação penal, por falta de provas. O Ministério Público Federal recorreu, mas a decisão do STJ foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2013. Todos os ex-réus são hoje médicos formados. Não perderam nem a liberdade, nem o diploma.

O episódio mesclou violência física, racismo e preconceitos diversos. Frederico Carlos Jaña Neto, então aluno da FMUSP e principal acusado da morte de Edison, chegou a ser preso por alguns dias, depois que a polícia descobriu que ele declarara, numa festa: “Eu matei o japonês [sic] que se afogou”. Ivan Marsiglia, repórter do jornal O Estado de S. Paulo, apurou que ao longo de dez anos a família Hsueh, oriunda de Taiwan, não recebeu uma única visita de representantes da USP, ao passo que no seu curto período de cárcere Jaña Neto gozou da solidariedade de oito professores da faculdade. Mas isso não é tudo. Quando o corpo de Edison foi retirado sem vida da piscina, descobriu-se que nas suas costas estava pintado, em tinta colorida, o nome “Santa Casa”, referência depreciativa à escola de medicina que ele cursara por dois semestres, antes de ser aprovado no vestibular do curso da USP.

“Não será tolerado qualquer tipo de manifestação estudantil que cause, a quem quer que seja, agressão física, moral ou outras formas de constrangimento, dentro ou fora do âmbito da universidade”, dizia a portaria divulgada pela USP na esteira do caso, em abril de 1999, reiterando que a punição para atos como estes seria de suspensão ou expulsão. Pura retórica. Embora tenha sido proibido por lei naquele mesmo ano (lei estadual 10.454, de 20/12/1999), o trote universitário ainda é frequentemente visto como um mero rito de passagem, em que estudantes mais velhos, “veteranos”, recepcionam os novos alunos, seus eternos “calouros”, com “brincadeiras”. Assim, apesar da proibição, o trote segue acontecendo em sítios e outros locais distantes das faculdades, ou mesmo em dependências dessas instituições de ensino, travestido de outras formas.

O tema é sazonal e, após denúncias pontuais, cai no esquecimento. “A imprensa, às vezes, o mantém na agenda em fevereiro e março, mas logo depois tudo volta ao que era antes. Essas coisas recrudescem depois que saem da agenda porque a tradição é mais forte”, diz Marco Akerman, professor titular e vice-chefe do Departamento de Prática da Faculdade de Saúde Pública da USP, que desde 2010 pesquisa a prática do trote nos cursos médicos.

Porém, a iniciativa de estudantes que, vítimas de violência em trotes e festas universitárias, romperam corajosamente o silêncio reinante, levou a mídia a dedicar mais atenção à questão. Denúncias de graves violações de direitos humanos que vêm sendo feitas desde 2013 por alunos da FMUSP resultaram na abertura de um inquérito civil pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e Inclusão Social do Ministério Público (MPE-SP) em setembro de 2014, chegando também à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais (CDH) da Alesp. Assim, realizaram-se duas audiências em novembro de 2014, nas quais foram ouvidos depoimentos de estudantes sobre casos de assédio moral e sexual, estupros, racismo e homofobia, a maioria deles ocorrida na FMUSP.

I

Os impressionantes relatos à CPI.

Chocantes agressões a calouras e calouros da Medicina

O então deputado Adriano Diogo (PT), que presidia a CDH, relatou à Revista Adusp que houve fortíssima pressão por parte da direção da FMUSP para que uma das audiências não fosse realizada. Os relatos colhidos nas duas audiências da CDH revelaram uma realidade de profunda discriminação, especialmente contra mulheres e homossexuais, na FMUSP e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), e deram ensejo, por sua gravidade, à criação de uma CPI, finalmente instalada em 17 de dezembro de 2014. A faculdade, lembra Diogo, enviou advogados para embaraçar a CPI. “Todos os dias eles estavam lá me intimidando, me coagindo, esvaziando a sessão para que não desse quórum”, conta.

A legislatura encerrar-se-ia em março de 2015, de modo que a CPI teve menos de quatro meses para trabalhar. Ao longo desse período diretores de unidades, professores, funcionários, vítimas e supostos agressores foram convocados pela comissão, cujo objetivo foi promover não apenas o debate sobre a questão, mas a responsabilização civil, penal e administrativa de pessoas e entidades que tiveram envolvimento com atos de violações, de forma ativa ou omissa. Embora tenha ficado conhecida como “CPI do Trote”, a comissão foi além, ao revelar que tais violências não se restringem ao trote em si, e que este transcende o período de recepção aos novos alunos ao assumir diversas formas que se estendem por todos os anos dos cursos.

Se há casos de trotes violentos em várias universidades paulistas, como se demonstrou durante o trabalho da CPI, estes parecem encontrar terreno especialmente fértil entre estudantes de faculdades tradicionais, como as de Medicina. Grande parte das denúncias apresentadas por estudantes envolve violações de direitos humanos praticadas por membros da Associação Atlética e do “Show Medicina”, que são organizações antigas e fortes da FMUSP, geridas por estudantes mais velhos.

As calouras sofrem as primeira violências na semana de recepção, quando, levadas por veteranos da Atlética a fazer um círculo ao redor do famoso busto do “Dr. Arnaldo”, são obrigadas a ouvir “hinos” machistas e degradantes

Para as calouras da Medicina, os abusos começam já na semana de recepção, quando são colocadas em círculo, por veteranos da Atlética, ao redor do famoso busto de Arnaldo Vieira de Carvalho, fundador e primeiro diretor da faculdade (“Dr. Arnaldo”), e recebem a ordem de gritar “Bu!”, após o que os veteranos emendam um de seus “hinos” altamente machistas e degradantes: “Buceta! Buceta!/Buceta eu como a seco!/No cu eu passo cuspe!/Medicina é só na USP!”. Foi assim que Renata Mencacci, 20 anos, aluna do segundo ano da FMUSP, teve seu primeiro e chocante contato com os “atletiqueiros”, em 2013.

“Eles fizeram a gente andar até a Atlética de ‘elefantinho’, o que é ‘superdesagradável’, porque nessa posição a mão de alguém fica roçando seu genital. Quando cheguei à Atlética, falei que não queria, mas eles abriram minha boca para jogar bebida — ‘tem que beber’. Uma invasão absurda!”, indigna-se a estudante. O abuso não parou por aí: um veterano do sexto ano foi beijando cada uma das calouras. Quando chegou a vez de Renata, ela se recusou a beijá-lo, mas não adiantou. “Ele segurou meu rosto, roubou um beijo e continuou andando. Minha semana de recepção acabou aí, e já fui meio que me blindando”, recorda.

A pressão feita pelos veteranos para que os ingressantes treinem para a Calomed, competição universitária anual entre alunos iniciantes de algumas faculdades de medicina, tornou-se outro grande incômodo para Renata. “Eles começam a colocar essa mentalidade corporativista em você desde o primeiro momento em que pisa aqui”, critica ela. “Eles vêm com um discurso louco de que, se você não treinar para a Calomed, não vai fazer amigos; se não tiver amigos, não vai ter panela no internato; se não tiver panela no internato, vai ter uma formação ruim; se tiver uma formação ruim, não vai passar na residência, enfim. As pessoas são muito coagidas a treinar”. A estudante chegou a participar de dois treinos, mas não gostou do ambiente e, desde então, adotou a atitude que a levou ao ostracismo na faculdade: não frequentar competições nem mesmo para torcer. “Não quero compactuar com as violências que acontecem lá”, explica ela, hoje ativista do Coletivo Feminista Geni.

Assessor da CPI, Ricardo Kobayashi destaca que o fortalecimento das associações atléticas nas faculdades tradicionais se deu no período da Ditadura Militar (1964-1985) como um mecanismo de despolitização dos jovens universitários. “As atléticas são um traço característico das faculdades de Medicina. Todas elas cumprem um papel que é, ao mesmo tempo, político e alienante. E de violência, de um ufanismo cego pela instituição. Elas se fortaleceram a partir de 1965 como uma forma de contraposição política aos então grêmios estudantis, ou seja: uma anulação daquilo que é político de fato. Nesses cursos que têm uma inserção social muito forte e são altamente elitizados e tradicionais, como Engenharia, Direito e Medicina, as atléticas passaram a ter um papel preponderante”, explica Kobayashi, cujo trabalho serviu de fator motivador da CPI, em função dos casos de violência que conhecia e levou à CDH da Alesp.

Augusto Ribeiro Silva, 24 anos, aluno do quarto ano da FMUSP, conheceu de perto tais práticas violentas, o que o levou a depor contra a Atlética na CPI. “O trote não é só violência física, dar tapas e socos, nem só pintar a cara, raspar a cabeça. É um processo complexo, que teve que se construir na Faculdade de Medicina da USP desde a morte do Edison”, inicia o estudante, aludindo ao fato de que, em função de o episódio de 1999 ter atraído a atenção da mídia, os grupos promotores do trote (“trotistas”) passaram a se esforçar para evitar a identificação e divulgação de outros casos de violência na faculdade. Assim, o trote passou por uma ressignificação, assumindo outras roupagens, igualmente violentas. “Eles te absorvem com a Calomed, te seduzem com a ideia de uma autodeterminação de elite, com a afirmação pelo esporte e pela competição esportiva”, relata, em entrevista à Revista Adusp. Num primeiro momento, isso veio a calhar para ele.

“Em uma faculdade de Medicina os professores titulares são quase todos brancos. E quase todos são homens. Então vou me formando dentro de uma cultura machista, de elite branca”, sem saber “o ponto de vista do negro, da mulher”, diz Marco Akerman

Inseguro ao entrar no curso, mas familiarizado com a prática de esportes, viu na Atlética uma chance de se integrar. Ao contrário da maior parte dos estudantes da FMUSP, Augusto não é branco nem provém de uma família de classe média alta. Seus pais se esforçaram para pagar-lhe boas escolas em Santos, onde nasceu, e tudo o que esperavam dele era dedicação aos estudos — expectativa à qual o jovem correspondeu naturalmente. Recém-chegado à faculdade, em 2011, participou do chamado “Churrasco da Invasão”, promovido por veteranos da Atlética, a partir do qual passou a ser chamado de “Léo Moura” (alusão ao jogador negro do Flamengo), apelido que herdou de “um colega maranhense que tinha traços nordestinos”.

A atribuição de apelidos pejorativos a calouros é típica de grupos trotistas, de acordo com o professor Antonio Ribeiro de Almeida Junior, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP). “Nos apelidos dados aos alunos, preconceitos de gênero, relativos à aparência física da pessoa, étnicos, raciais, relativos à opção religiosa ou sexual, entre outros, manifestam-se constantemente”, escreveu ele no texto “Trotes, violências e hierarquias nas universidades”, publicado originalmente no relatório final da CPI. Sociólogo, Almeida Jr. estuda a cultura trotista de longa data e é o maior especialista brasileiro no tema.

“Em uma faculdade de Medicina, os professores titulares são quase todos brancos, não há professores negros. E quase todos são homens. Então eu vou me formando dentro de uma cultura machista, de uma elite branca. O ‘currículo oculto’ vai me conformando como alguém que não sabe o ponto de vista do negro, da mulher, do pobre. Você cria um ponto de vista próprio, então se dá o direito de fazer tudo”, explica o professor Marco Akerman (FSP), outro importante estudioso do tema. No artigo “‘Currículo oculto’: há que se evidenciar ainda mais a sua associação com preconceitos, abusos, humilhações e violências nas escolas médicas”, publicado em 2015, o professor define a expressão como “um conjunto de tradições, valores, normas, regras, rotinas que não estão escritas em nenhum documento da escola, mas que são transmitidas, conscientemente ou inconscientemente, entre professores e estudantes, e que podem gerar tanto um ciclo virtuoso quanto um ciclo vicioso de atitudes e ações que podem marcar o corpo e a alma dos estudantes durante o período escolar, ou para o resto do tempo de vida fora da escola”.

Augusto conta como se sentia ao chegar à faculdade: “Eu não tinha leitura política, ainda não entendia como me enquadrava naquele espaço. Ainda não me declarava negro e não entendia por que alguns espaços lá dentro não estavam abertos para mim”. Convencido do quão difícil seria manter-se no curso, o estudante estabeleceu como meta a construção de uma rede de pessoas que possibilitasse sua integração no novo ambiente, como “uma questão de permanência estudantil”. Ao ver no esporte a chance de integração, entrou para o time de handebol, que, segundo o estudante, é uma das modalidades mais envolvidas com a gestão da Atlética. Possui maior influência quem compõe a diretoria da entidade, mas essa aspiração de grande parte dos “atletiqueiros” não estava nos planos de Augusto.

Nos espaços de confraternização, a hierarquia da equipe se manifesta de forma intensa. “Apenas os mais velhos têm voz, algo que é imposto também de forma violenta”, conta. Uma das tradições do time de handebol é a “pizzada” semanal que “é praticamente obrigatória para quem é do time” e, às vezes, frequentada também por veteranos já formados.

“O estudante que estivesse pela primeira vez na ‘pizzada’ era obrigado, como um ritual de passagem, a contar uma história, que deveria ser misógina ou autodepreciativa”, explica. E a ordem era clara: a história tinha que envolver “putaria” ou o calouro “se dando mal”. “De preferência, os dois”. Em decorrência de episódios que envolveram quebrar pratos e até estapear colegas sobre a mesa, o time chegou a ser expulso e proibido de frequentar algumas das pizzarias onde costumava realizar tais encontros. Assim, algumas “pizzadas” passaram a acontecer na própria sede da Atlética, a poucas quadras da FMUSP. “Há histórias de pessoas que levaram pasta numa ‘pizzada’”, diz Augusto, referindo-se a uma prática repulsiva, empregada por veteranos, da qual ele também foi vítima.

A “pasta” ou pascu é uma espécie de ritual em que se passa pasta de dente no ânus do novato, dando-lhe tapas nas nádegas. Pode ser um ritual de iniciação, apenas por trote, ou significar uma punição, por exemplo no caso de descumprimento de uma ordem dada por veteranos. Aplicam-no aqueles que também já foram submetidos ao rito, no qual, às vezes usando-se lençóis e luvas roubados do Hospital das Clínicas, simula-se um procedimento cirúrgico. A prática ocorre em diversas faculdades médicas — em algumas, ao invés de pasta de dentes, aplica-se pimenta. Segundo Marco Akerman, este é o caso da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), em Santo André, onde o professor tomou nota da ocorrência do pascu em 2010, quando era vice-diretor da instituição e recebeu denúncias anônimas de pais de alunos que haviam sido vítimas.

Embora profundamente envolvido com aquele universo, Augusto passou a se sentir mal com uma série de situações que o abalaram durante o tempo em que integrou a equipe, cujas práticas violentas ele nunca reproduziu. Assim, manteve-se no time, mas, em meio a uma situação de “fragilidade social”, como ele denomina, buscou conhecer outros aspectos da faculdade e, no seu segundo ano de curso, prestou “vestibular” para o Show Medicina. Foi quando conheceu outra face perversa do universo trotista da faculdade.

II

Show Medicina — a fraternidade masculina, homofóbica e misógina e seus trotes violentos

Composto apenas por homens, alguns dos quais membros também da Atlética, o Show Medicina é uma organização constituída em torno de uma apresentação teatral satírica baseada no cotidiano da faculdade. Uma espécie de fraternidade, à semelhança das existentes no exterior. Os ensaios para o espetáculo anual ocorrem por cerca de dois meses, sempre de madrugada, no teatro da faculdade. O espaço reservado às estudantes de Medicina no grupo é chamado de Costura: são elas que produzem as peças do cenário e os figurinos usados pelos homens nas apresentações. E só. Sem participação no Show, elas desempenham somente o trabalho que lhes foi atribuído pelos homens. Como somente estes preparam e atuam nos espetáculos, nos quais representam inclusive papéis femininos, eles são chamados de estrelos.

“As meninas são alienadas do processo criativo, estão ali para servir, porque a demanda vem dos meninos e elas não podem propor nada”, comenta Renata Mencacci. Porém, parte das mulheres recrutadas pela fraternidade não é de alunas da FMUSP. A prostituição feminina também comparece. “O Show Medicina dá alguns papéis claros para as mulheres, que aparecem nele em três momentos: na Costura; nas ‘sociais’ [reuniões festivas da organização], quando contratam prostitutas; e na limpeza, quando pagam funcionárias terceirizadas para fazer um trabalho esdrúxulo, porque eles deixam as coisas em um estado lamentável”, critica a estudante.

Em todos esses papéis, a mulher aparece como uma figura subserviente ao homem, o que começa por esta delimitação de espaço dentro do Show: “Enquanto os homens fazem festas e todo o trabalho criativo, as mulheres ficam reclusas numa salinha”, resume Renata. “Eles podem ocupar todos os espaços, inclusive o da Costura, mas elas ficam só no espaço que é delimitado para elas”, diz a militante, que também depôs à CPI. Ela destaca que não se trata de desvalorizar o ato de costurar, desempenhado profissionalmente na sociedade por homens e mulheres, mas de compreender como o Show reforça o papel destinado ao gênero feminino numa tradição conservadora e misógina.

Renata critica a objetificação da mulher no contexto da contratação de prostitutas pela organização: “Eles fazem um ritual misógino e expositivo, porque, além de usar a mulher como objeto sexual, usam o sexo como forma de declarar e demarcar poder. Quem pode encostar primeiro nas prostitutas são os sextos anos e a diretoria, e só depois isto é permitido aos outros”. Há, ainda, o cargo de esfiha, exercido por um membro do Show cuja função é frequentar prostíbulos para transar com prostitutas de luxo e selecionar aquelas que serão levadas aos demais — incumbência para a qual conta com uma verba da organização.

Para ingressar no Show, o calouro passa por uma espécie de vestibular interno, que pode ser prestado em seu primeiro ou segundo ano de faculdade. Como a organização é permeada por um grande segredo, não se sabia de fato o que acontecia neste “vestibular”, até começarem as denúncias de estudantes na CPI — entre os quais Augusto, que foi submetido ao processo. “As pessoas que vão prestar o ‘vestibular’ estão preparadas para uma prova que avalia habilidade, mas não sabem que a única habilidade que vai ser testada nesse processo é a de silenciar diante de violência para pertencer a um grupo poderoso”, relata o estudante. Ele conta que, ao final da prova com questões “meio impossíveis” sobre temas diversos, veteranos sextanistas e “sapos” — membros do Show que já se formaram e “estão sempre presentes, porque são figuras importantíssimas” — chegam com bebidas alcoólicas e obrigam os calouros a beber. Augusto foi forçado a virar uma garrafinha de Fanta Laranja com alta dose de cachaça que, por sorte, vomitou em seguida, o que evitou que se embriagasse.

Depois, é a vez da parte prática da prova, em que os calouros apresentam suas peças no palco do teatro. “Enquanto apresentávamos a peça, os ‘sapos’ jogavam coisas na gente, xingavam, diziam que nosso trabalho era horrível. Meu amigo estava muito bêbado e o outro, que ia apresentar a peça comigo, estava se debatendo no chão, bêbado também”, narra o estudante. Durante a apresentação, a plateia permanece no escuro, de modo que os novatos não veem, do palco, quem os assiste. Só depois foi que Augusto pôde ver que, na parte da frente, ficam os veteranos já formados, enquanto os que ainda estão na faculdade ficam na parte de trás, sem se manifestar. Tal distribuição não é por acaso. “O fato de o trote ser aplicado por pessoas já formadas é um fator de proteção, porque elas estão imunes a qualquer processo administrativo. Por não serem mais alunos da faculdade, elas não estão numa posição de fragilidade perante a direção, que nem sempre é um aliado dessa fraternidade”.

No chamado “vestibular” do Show Medicina, os veteranos estimulam os calouros a trocarem tapas. “Obrigam a gente a beber mais, nos jogam bebidas, mandam todos ficarem nus. Todo mundo precisa ficar nu. Quem não ficar não passa no vestibular, tem que ir embora”

Após as apresentações dos calouros, todos se reúnem e tem início outra etapa do processo de seleção: “Aí começam as humilhações, o trote mesmo”, momento no qual os veteranos “estimulam os primeiranistas a trocarem tapas, e as pessoas fazem isso”, diz Augusto. “Obrigam a gente a beber mais, nos jogam bebidas, mandam todos ficarem nus. Todo mundo precisa ficar nu. Quem não ficar não passa no vestibular, tem que ir embora”. Neste momento, em que os calouros, despidos, encontram-se completamente vulneráveis, os veteranos simulam um telefonema da mãe do calouro considerado “o mais rebelde durante o processo”, como se esta o estivesse procurando, e torturam-no psicologicamente (“Você ‘tá fodido, mano, sua mãe tá aí!”), até entrar no palco um veterano completamente nu, usando peruca e gritando, representando a mãe do calouro escolhido para a “brincadeira”, e o derruba, simulando um ato sexual, com movimentos caricatos. “A pessoa está embriagada, sem conseguir reagir, naquela situação extremamente absurda, e todo mundo em volta, olhando, sem fazer nada. É uma situação que não te deixa escolha”, recorda Augusto, em tom de indignação.

“Nessa hora, está todo mundo puto. É a hora extrema, de humilhação máxima, em que você pensa ‘se aquilo aconteceu com meu colega, podia ter acontecido comigo’”, prossegue. Após este último número do espetáculo trotista, as luzes, até então apagadas, são acesas. “E aí está todo mundo sorrindo pra você e dizendo ‘parabéns, você é do Show Medicina agora, você foi aceito, você faz parte desta instituição!’, e a pessoa que estava chorando cinco minutos antes de repente está feliz e se sente bem”, conclui Augusto, que atribui esta aparente facilidade para superar o processo de humilhação ao fato de o calouro sentir, quando tudo termina, que recebeu poder.

No Show Medicina, assim como na Atlética, há regras específicas, práticas violentas, forte coesão entre os membros e músicas que revelam o sentimento de orgulho por pertencer a uma elite. “Eu sou aluno da Faculdade de Medicina da USP/Da Faculdade de Medicina da USP eu sou aluno”, entoam repetidamente os veteranos do grupo, cujo símbolo é uma caveira vestida de fraque, gravata, cartola e piteira. Claramente burguês, o signo dispensa maiores esforços para sua compreensão semiológica. Curiosamente, o símbolo da Atlética é igualmente uma caveira. O Show existe há 71 anos: “Foi ganhando esse caráter, até o momento em que eles adquirem uma estrutura de fraternidade sem medo de se assumir. Alguns alunos foram para a França, conheceram fraternidades e trouxeram o modelo para cá”, conta Augusto. “Eles trouxeram uma música francesa que é cantada no Show, rituais de passagem e o trote, uma tradição forte, altamente masculina, homofóbica, misógina e focada no estabelecimento de laços fortes, de cumplicidade em torno de atos extremos e do uso de drogas”. Trata-se de uma cadeia de poder muito bem estruturada.

A cumplicidade entre os membros da Atlética e do Show Medicina evidenciou-se claramente no decurso da CPI, quando todos aqueles que compareceram negaram não apenas seu envolvimento nos fatos de que foram acusados como a prática de violações de direitos humanos por membros das fraternidades de modo geral. Até mesmo os mais indubitáveis elementos foram negados, ainda que diante de evidências incontestes dos fatos (veja abaixo).

Segundo Almeida Jr., a capacidade de silenciar é pré-requisito básico de inserção no grupo trotista. “Nessas escolas existe uma seleção para entrar numa falange, aquela coisa militar, dos caras unidos, indo para a guerra. Então, para entrar, você precisa ser testado. E o teste é se você fica quieto, se você obedece. Por isso as coisas não serão leves. Para ser efetivo, o teste tem que machucar, irritar, provocar, mexer emocionalmente com a pessoa. E aí eles vão ver se a pessoa realmente aceita aquilo, obedece e entra no grupo, ou se ela reage de uma forma que o grupo considera inapropriada, e aí ela é descartada”, explica o sociólogo à Revista Adusp. “O trote é um processo seletivo para entrar em um grupo dessa natureza, que é uma coisa propícia para corrupção, para desmando, para todo tipo de coisa”, completa.

Indagado sobre como o que acontece no “vestibular” do Show Medicina não vaza para o resto da faculdade, Augusto responde prontamente: “Ninguém que não queira arranjar problemas para si fala sobre esses assuntos”. Tal afirmação se confirma na maneira como ele e outros alunos da FMUSP que realizaram denúncias vêm sendo assediados na faculdade desde então, ou relegados a uma espécie de ostracismo.

III

Denúncia: “Show Medicina é uma apologia ao crime. E tem uma regra. Homossexual tem que ser perseguido até desistir”

Houve outra vez, entretanto, na história da instituição, em que estudantes denunciaram práticas violentas da entidade. Isso se deu em 1993, quando textos críticos dos então estudantes Leon de Souza Lobo Garcia e Luís Fernando Tófoli, hoje psiquiatras, foram publicados no jornalzinho Bip, do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz (CAOC), apontando a discriminação de gênero, humilhações e abusos patrocinados pelo Show Medicina, bem como sua “blindagem” na faculdade. As retaliações vieram na forma de faixas com dizeres agressivos e fezes, que foram depositados na sede do CAOC, que foi depredada.

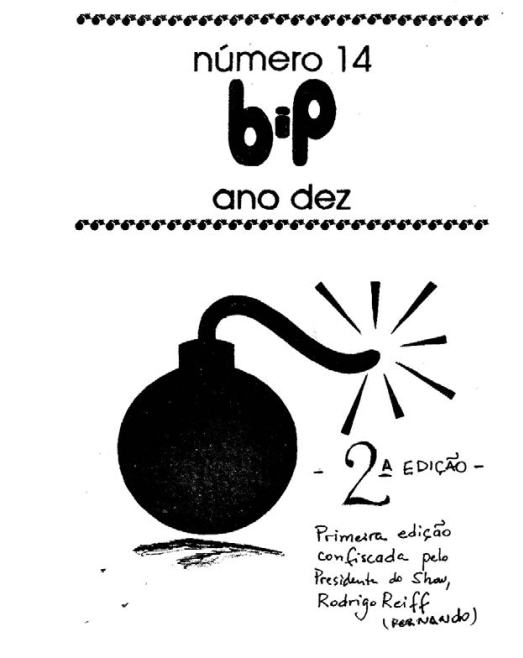

O ataque ao CAOC é narrado, em detalhes, no artigo “Sobre Pontas, Portas e Bostas”, assinado por Tófoli e publicado no Bip número 14, ano 10, que precisou ser reimpresso por razões alheias aos seus editores. Os exemplares da reimpressão, ou “segunda edição”, traziam na capa a seguinte informação, em letra manuscrita: “Primeira edição [foi] confiscada pelo presidente do Show, Rodrigo Reiff” (Reiff formou-se e hoje trabalha como ortopedista). Esse histórico número do Bip trouxe outros textos críticos ao Show, de autoria de Paulo Germano Marmorato, Luciana Gonçalves e “Fredão”.

No seu depoimento à CPI, em janeiro de 2015, Leon Garcia, hoje médico assistente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, contou que a seleção para integrar o grupo, embora “anunciada como apresentação de um esquete humorístico, na verdade não era isso, era apenas um pretexto para que houvesse um trote que era realizado no teatro da faculdade”. Trote do qual participavam muitos novatos que, após apresentarem seus esquetes, eram forçados a ficar nus, a se abraçarem, a pegarem bananas e outros objetos com as nádegas.

Ele também mencionou a ordem de sigilo absoluto dada às vítimas, sob ameaças de serem “prejudicados em sua carreira acadêmica e profissional” em caso de descumprimento — como ainda acontece hoje em dia. “Em resumo, o Show Medicina é uma apologia ao crime, apologia a tudo de ruim que a sociedade imagina. Só que eles ainda estão no século passado, achando que esse tipo de apologia ao crime está no capítulo da vida privada, que a vida privada não está enquadrada na vida pública, como se um homem chegasse, esbofeteasse uma mulher, chamasse um cara de bicha, de gay… [sem que isso seja passível de punição]. E tem uma regra: homossexual não pode se formar médico a não ser que se esconda o tempo todo, porque é como se fosse um alistamento militar. Homossexual tem que ser perseguido até desistir”, registrou Leon Garcia na audiência, lembrando ainda que, na última apresentação do Show, “pegaram um aluno como símbolo, o Felipe Scalisa, para destruí-lo no palco”.

Por ter sido cruelmente satirizado na edição de novembro de 2014 do Show, Scalisa, de 23 anos, hoje aluno do quarto ano da FMUSP, dispôs-se a depor contra a fraternidade na CPI. Militante do movimento LGBT, o estudante tornou-se liderança no combate à violência de gênero na faculdade ao fundar, em 2013, o Núcleo de Estudo em Gênero, Saúde e Sexualidade (NEGSS), reunindo estudantes envolvidos no combate à homofobia. Ao final de 2013, o NEGSS tornou-se autor da primeira denúncia conhecida de estupro à direção da faculdade, tirando da sombra o debate da questão e abrindo espaço para uma sequência de outras denúncias, que culminaram na CPI.

O estupro ocorreu em novembro de 2013 no estacionamento da FMUSP, durante uma “cervejada” do sexto ano, no porão do CAOC. “Conheci dois rapazes que eram de uma turma mais velha, e daí eles me convidaram para ir para o carro deles, que eles iam me dar mais bebida. Eu estava vulnerável porque tinha bebido, eu resisti, e nisso foi quase meia hora de insistência, até que fui até o carro deles, e lá eles começaram a me agarrar à força, a me beijar, enfiaram a mão na minha calça, eu fiquei acuada, comecei a gritar, tentei sair do lugar e eles não me deixavam sair. Até que uma colega surgiu com o namorado no estacionamento, me chamou e eu consegui sair”, relata a vítima, Phamela Silva Feitosa, 22, que na época cursava o terceiro ano.

O parecer da comissão sindicante sobre o caso de Phamela concluiu que não houve abuso, e sim uma relação consensual. “Todo o meu depoimento foi jogado no lixo. Então eu sou louca? Foi um absurdo!”, indigna-se a estudante, que exigiu reabertura do processo

A nota em que o NEGGS, ocultando o nome de Phamela, tornou público o caso, foi mal recebida pela maior parte da faculdade. Mais negativa ainda foi a acolhida às manifestações contra a violência sexual que se seguiram, que propunham debater o tema: “As pessoas nos acusaram de fazer uma acusação leviana e generalizante, alegando que se o suposto caso, que ainda não se sabia se tinha acontecido, fosse verdadeiro, seria um caso isolado, não algo que extrapola para uma realidade”, relata Felipe. “É a principal defesa do estado das coisas. Se aconteceu, é sempre um excesso, não uma essência”, critica.

A partir de uma reunião do NEGSS, alunas da FMUSP sentiram a necessidade de criar um grupo específico para defender a pauta das mulheres, o que resultou na criação do Coletivo Feminista Geni. A coragem de Phamela ao denunciar a violência sexual que tinha sofrido foi “fundamental para quebrar o pacto de silêncio que existe na faculdade”, ressalta Renata Mencacci, uma das fundadoras do Geni.

“O único apoio que eu tive foi dos coletivos. Não tem outro espaço de acolhimento. Porque tem um total descaso da faculdade em relação a isso, e não é só da faculdade como instituição, é das pessoas. Fui ridicularizada, estigmatizada. Foi uma coisa horrorosa”, diz Phamela, hoje no quinto ano. Pressionada pelo NEGSS e pelo Geni, a faculdade abriu uma sindicância para apurar o caso. “A comissão foi formada, na maioria, por homens, que ficaram perguntando coisas relacionadas à minha moral, se eu tinha bebido, feito uso de drogas, com quantos caras eu tinha ficado durante a festa, se eu já tinha saído com os acusados. Eu senti como uma tentativa de desqualificar o que aconteceu, de mudar o foco do assunto”, critica.

O parecer da comissão sindicante, divulgado no primeiro semestre de 2014, concluiu que não houve abuso, e sim uma relação consensual, e atribuiu incidentes do tipo ao consumo de álcool. “O resultado foi lido em congregação e foi um momento de muita revolta. Todo o meu depoimento foi jogado no lixo e eles falaram que foi consensual. Então eu sou louca? Foi um absurdo!”, indigna-se Phamela. As estudantes do Geni refutaram o resultado, apoiando a vítima, que exigiu a reabertura do processo. “Tive que me expor diante de toda a congregação, foi uma fala emocionada. A partir disso, eles resolveram fazer as comissões de investigação de abusos”.

Somente quando prestou depoimento pela segunda vez, para abertura da nova sindicância, é que Phamela constatou o quanto o processo anterior havia sido ilegítimo: “Eu não tive acesso ao documento, ao meu depoimento, não assinei nada, e tinha várias falas adulteradas”, denuncia. A única atitude tomada foi a de desconsiderar o primeiro documento, sem que ninguém fosse responsabilizado pelas adulterações.

A resposta imediata da faculdade à quebra do silêncio sobre os casos de violações foi estreita, o que intensificou a hostilidade aos coletivos. “A instituição abordou o tema que para ela era mais conveniente, que era o do álcool. Então, houve a proibição absoluta do álcool na faculdade, algo que nós, quando denunciamos as violências, não tínhamos como pauta principal”, questiona Felipe. Presidida por Paulo Saldiva, professor titular da FMUSP, a Comissão de Direitos Humanos criada na época discutiria, a princípio, apenas esta temática, mas terminou por se estender à questão da violência de forma mais abrangente. “Na comissão a gente expôs a homofobia, o racismo, o machismo, todos os casos de violência sexual e assédios que conhecíamos. A comissão teve isso relatado, então não tem como a direção da faculdade dizer que não sabe das coisas”, resume o estudante.

Acusados de difamar a faculdade ao denunciar o caso e problematizar a questão, os militantes foram fortemente hostilizados. “Ficamos bastante desamparados e vulneráveis, porque vários grupos que estavam articulados acabaram se desmobilizando. As medidas proibitivas geraram hostilidade, um certo rancor, e teve a criação de núcleos, através dessas diretorias, que tentavam cooptar a pauta, mas sem confiança alguma das vítimas”, relata Felipe.

“Casais homossexuais eram proibidos de entrar numa parte da festa ‘Carecas no Bosque’. A segurança dizia: ‘Só entram casais normais’, isto é: homem e mulher, e muitos gays e lésbicas que tentaram entrar com parceiros e parceiras foram impedidos”

A tensão aumentou após um caso de homofobia ocorrido em 2014, em uma das festas promovidas pela Atlética, nas quais, segundo Felipe, homossexuais não podem demonstrar afeto em público. “Casais homossexuais eram proibidos de entrar numa parte da festa ‘Carecas no Bosque’, era um apartheid. A segurança dizia: ‘Só entram casais normais’, isto é: homem e mulher, e muitos gays e lésbicas que tentaram entrar com seus parceiros e parceiras foram impedidos”. Ao tentar entrar na “área hetero” da festa com o parceiro, um aluno da Faculdade de Direito da USP foi barrado pela segurança, que permitiu sua entrada somente quando ele deu a mão a uma amiga. Ao vê-lo com o namorado no espaço, a segurança ordenou que o casal se retirasse, argumentando que estava “apenas seguindo ordens” da diretoria da Atlética. Mais seguranças intimidaram o casal, até que um deles percebeu que o estudante estava gravando a cena homofóbica com o celular e o agrediu.

“Ele saiu de lá e foi para a enfermaria. O médico era ex-membro da Atlética e se recusou a prestar socorro, disse que ele estava exagerando, deixou-o lá plantado, com a boca machucada, sangrando. Ele foi denunciar o que aconteceu e a Atlética se recusou a falar com ele, negou o fato. Só que ele filmou tudo, a segurança falando, o estado dele machucado”, narra Felipe. O fato ganhou repercussão após ser noticiado pela imprensa. Indignados, coletivos da USP se uniram em um ato de repúdio ao ocorrido. “O ato foi recebido com uma hostilidade imensa. Depois disso não consegui mais frequentar a faculdade, fui considerado traidor, pária em relação àquela realidade. Rasgavam nossos cartazes, pichavam coisas com nossos nomes, meu nome foi pichado pela faculdade inteira”, conta o estudante, que também foi alvo de postagens difamatórias em redes sociais.

O assédio dos colegas ao ativista chegou ao ápice quando, no final de 2014, um dos esquetes do Show Medicina apresentou um personagem que mimetizava Felipe, ridicularizando, diante de cerca de 400 pessoas, seus trejeitos e sua militância — e referindo-se a ele como “aquele que defende a diversidade de pensamentos iguais aos dele”. O estudante foi estigmatizado ainda em outro esquete, no qual o personagem, uma espécie de censor denominado “Fiscaliza” — em clara alusão ao sobrenome de Felipe (Scalisa) — acusa um grupo de homofóbico e machista por suas piadas. Na CPI, porém, os dirigentes do Show negaram que as representações se referissem a ele.

Apesar da repercussão do assédio moral de que o estudante foi vítima, a direção da FMUSP não se manifestou, tampouco abriu sindicância a respeito. “Algumas sindicâncias que deveriam ter sido abertas não foram. Quem vai alegar, hoje em dia, que não sabe que houve um caso grave de homofobia na Atlética em 2014, que saiu na mídia, saiu na CPI? Por que a faculdade não tomou a iniciativa de abrir uma sindicância? Todo mundo sabe o que o Show Medicina fez comigo, saiu um documentário na [TV] Band, estava na CPI, está no MP, nós expusemos na comissão. Não foi aberta uma sindicância sobre o meu caso. Eles esperam que eu peça?”, desabafa Felipe.

As instituições são as principais responsáveis pela manutenção de práticas trotistas como as perpetradas pela Atlética e pelo Show Medicina, acredita o sociólogo Almeida Jr. “A universidade dá a impressão de que quer esse grupo, porque é como um pacto: o grupo protege a universidade independentemente do que a universidade faça. Nas músicas das Atléticas, todas as universidades são ‘as gloriosas’, todas são lindas e maravilhosas. É um enaltecimento louco da universidade, não importa o que esta esteja fazendo, se está cumprindo seu papel social ou não”, afirma o professor da Esalq.

Foi exatamente esta a sensação que Renata teve quando, acompanhada de dois colegas, questionou pessoalmente o professor José Otavio Costa Auler Junior, diretor da FMUSP, sobre as práticas da fraternidade, e ouviu como resposta que “o Show não pode morrer”. “Os interesses são muito complicados, a Medicina é muito corporativista. Pedir para o Auler contestar o Show Medicina é pedir pra ele contestar muitos livres-docentes, mesma coisa com a Atlética ou qualquer outra instituição. Quando a gente fala em enfrentar de fato, significa mexer com pessoas muito poderosas, além da esfera estudantil”, critica a feminista, que defende o fim da organização.

IV

Associação Atlética: “Pode ser que você tenha sofrido uma violência, então vamos lá tomar a terapia antirretroviral”

Entre os casos de estupros de que alunas da FMUSP foram vítimas, um dos mais emblemáticos, denunciados à CPI ao final do ano passado, foi o de Marina Souza Pikman, 24, aluna do quinto ano. Em depoimento durante a primeira audiência na Alesp, em novembro de 2014, Marina relatou duas situações em que foi vítima de violência sexual durante seu primeiro semestre de faculdade, em 2011, e ressaltou a importância da oportunidade de denunciar, após sentir-se profundamente silenciada nos últimos quatro anos.

A primeira violência de que Marina foi vítima ocorreu na semana de recepção de calouros, após um happy hour na Associação Atlética. Ela ia para outra festa em seguida, no Centro Acadêmico, que é um pouco distante, e o diretor social da Atlética na época, “pessoa responsável por orientar e cuidar dos calouros nas atividades da organização”, disse que a acompanharia para ajudá-la, porque ela estava embriagada. “Quando a gente estava saindo da Atlética, ele me puxou para uma salinha escura que eu acho que é um depósito de materiais, não sei exatamente o que era, e começou a me agarrar, começou a tentar me beijar, e eu tentava resistir, e nisso a gente caiu no chão, ele veio em cima de mim, abaixou minha calça”, narrou a estudante na audiência.

Marina só sentiu coragem de denunciar o fato quando o Coletivo Feminista Geni foi criado. “Conversei com as minhas colegas, a gente trocou várias experiências, várias meninas passaram por situações parecidas, inclusive com esse mesmo colega: ele já agrediu outras meninas. É uma coisa bastante comum”.

Dois meses depois, Marina foi violentada novamente. Desta vez, o estupro ocorreu na festa “Carecas no Bosque”, promovida anualmente pela Atlética e na qual há várias barracas de bebidas, cada uma com o nome de uma modalidade esportiva. “Eu estava bem, estava acordada, e na barraca do Judô eu bebi algumas doses de uma suposta tequila — que na verdade não é tequila, é uma mistura de destilados que eles fazem, eles manipulam as bebidas antes de servir. Algumas bebidas me foram oferecidas por um menino da minha turma, e depois disso já não tenho mais memória do que aconteceu”, relatou à CPI a estudante, que acordou no atendimento do pronto-socorro de um hospital, acompanhada de uma diretora e uma ex-diretora da Atlética.

As duas colegas lhe disseram apenas que ela havia “sofrido um abuso”, sem maiores detalhes. “Não entendi o que estava acontecendo, saí do atendimento sem fazer exame nem nada. Nisso eu encontrei o presidente e o diretor social da Atlética lá no hospital, o mesmo que tinha me assediado, e eles me levaram para a casa de um outro ex-diretor que era do sexto ano. Ele me falou: ‘Vamos para o hospital, a gente não sabe direito o que aconteceu com você, pode ser que você tenha sofrido uma violência, então vamos lá tomar a terapia antirretroviral”.

Marina passou então por um atendimento na infectologia. “Já nesse atendimento o médico questionou muito, falou que não sabia, que não podia falar que tinha uma violência. O ex-diretor também não quis falar muito bem o que tinha acontecido, falou que tinha um cara em cima de mim, mas que ele não podia falar o que tinha acontecido porque ele não estava lá”, prosseguiu. Ao voltar para casa, contou à mãe que achava que tinha sido sexualmente violentada. A mãe de Marina decidiu levar a estudante à ginecologista para realizar um exame de corpo de delito.

Na segunda-feira seguinte, teve início para a vítima uma verdadeira saga em busca da verdade. Ao procurar a diretoria da Atlética, o então presidente da organização recusou-se novamente a falar, orientando-a a procurar um atleta do Judô, que era quem “sabia o que tinha acontecido”. Após conversar com o rapaz, ela começou a entender parte da história. Atrás da barraca do Judô havia, como em todas as outras barracas da festa, um “cafofo”, estrutura montada com colchões, “para onde os meninos da barraca levam as meninas com quem estão ficando”, conforme Marina. “Ele falou que tinha me deixado na barraca dormindo, e que cerca de uma hora e meia a duas horas depois, tinha voltado e visto um cara em cima de mim com a calça abaixada. Falou que tirou o cara de cima de mim e bateu no cara”. Chocada, ela manifestou sua vontade de denunciar o fato, mas ele a desestimulou com o argumento de que ela “não teria como provar” o que houve — “ele, que era a testemunha principal do que tinha acontecido comigo”.

Só em 2014 Marina descobriu que o autor do estupro era um um funcionário, que conseguiu entrar na barraca da Atlética porque subornou os seguranças. A direção da associação sabia de tudo, mas queria abafar o caso

Da mesma forma, o então presidente da Atlética dissuadiu Marina de fazer a denúncia, argumentando que não era possível afirmar que houve estupro porque ela estava embriagada e não sabia o que havia ocorrido. “Eu ainda conversei com a diretoria da Atlética, falei sobre meu interesse em fazer uma denúncia na justiça, e eles se mostraram bastante esquivos para testemunhar”, relatou a vítima que, ainda assim, fez a denúncia no dia seguinte, o que resultou na abertura de um inquérito policial. Nos meses que se seguiram, foi profundamente desestimulada por colegas a dar continuidade ao processo judicial de apuração.

Pressionada por membros da Atlética, que alegavam que ela era culpada por ter bebido, a estudante acabou deixando de lado o inquérito policial, retomando-o apenas em 2014, amparada pelo Coletivo Geni. Foi quando teve acesso, por meio do inquérito, a diversas informações negligenciadas desde 2011. Testemunha principal, o rapaz que a encontrou na barraca só foi chamado a depor em 2014, e relatou que a havia encontrado completamente desacordada. “Na época, ele não tinha falado sobre meu estado de consciência”, contou Marina, que descobriu também que seu estuprador era um funcionário que conseguiu entrar na barraca porque subornou os funcionários. (Ao depor, o funcionário alegou que pagou para deitar-se com uma das prostitutas que estariam disponíveis no local, mas só encontrou Marina.) A estudante soube ainda que a polícia havia sido chamada no momento em que tudo aconteceu, mas teria sido “impedida de entrar”.

“Eu não sabia o que tinha acontecido comigo, fiquei quase três anos sem saber exatamente. Passei por dois atendimentos hospitalares junto com os diretores da Atlética, que sabiam o que tinha acontecido, tinham conversado com o agressor, conversado com a testemunha, e não me falaram”, relatou. Ela recordou as sucessivas tentativas de membros da Atlética de abafar o caso, a pretexto de que, se o caso vazasse, a “imagem” da festa (e da organização) seria destruída.

Tal comportamento é comum entre membros das chamadas “fraternidades”, como explica o professor Almeida Jr. “Num momento pior, esse grupo se assemelha a uma quadrilha, porque acontece um crime e, ao invés de auxiliar as autoridades a entender o que se passou e efetivamente punir os responsáveis, ele omite informações, distorce os fatos, faz pressão contra a vítima, faz pressão contra o denunciante, difamando-os. Então é uma quadrilha que está dentro da universidade e não é vista como quadrilha, mas como uma fraternidade”, afirma o especialista.

O caso de Marina repercutiu na imprensa pouco antes da primeira audiência da CPI. Seu relato encorajou outras vítimas de estupro a denunciarem seus casos, apoiadas pelo Coletivo Geni. Entretanto, a estudante foi alvo de ataques, por estar expondo negativamente a faculdade e porque, supostamente, “não tinha provas”. Comentários no Facebook questionaram seu relato, na linha de que “menina direita não bebe até ficar desacordada”. Ela sentiu-se, novamente, alvo do machismo e corporativismo predominantes na FMUSP.

“Depois disso ainda, na Intermed deste ano [2014], as outras faculdades usaram muito o estupro para ofender e zoar nossa faculdade, e alunos da própria faculdade cantavam ‘Estupro sim/o que é que tem?/Se reclamar/vou estuprar você também’”, relatou a estudante à CPI, referindo-se à competição esportiva entre escolas de medicina.

O inquérito civil instaurado em setembro de 2014 pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e Inclusão Social do Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar os casos de violações de direitos humanos na USP está em andamento. Procurada diversas vezes pela Revista Adusp, a promotora Beatriz Helena Budin Fonseca, responsável pelo inquérito, não quis conceder entrevista.

V

De um lado, medidas institucionais insatisfatórias.

De outro lado, “Não Cala USP”!

“Depois da CPI nós tivemos um momento de latência”, define Felipe Scalisa. Algumas das sindicâncias abertas nos últimos meses na FMUSP, relativas aos casos de estupros, estão em processo de conclusão. Os resultados daquelas que foram concluídas (e que, a pedido dos denunciantes, não serão divulgados) são, no entanto, insatisfatórios, de acordo com as vítimas. No único caso em que houve algum tipo de punição, foi meramente simbólica: acusado de estuprar três colegas, um aluno da faculdade que está prestes a se formar foi suspenso por seis meses, período após o qual poderá se formar normalmente e exercer a Medicina. Em suma, o resultado do processo sindicante foi somente o adiamento de sua formatura.

Procurado pela Revista Adusp para comentar a questão e as acusações de omissão diante das denúncias, o professor José Otavio Costa Auler Junior, diretor da FMUSP, não deu retorno aos pedidos de entrevista nem respondeu, até a conclusão desta matéria, ao e-mail que lhe foi enviado por intermédio da assessoria de imprensa da instituição.

Entre as providências tomadas pela FMUSP está a criação, em dezembro de 2014, do Núcleo de Estudos e Ações em Direitos Humanos (NEADH), coordenado pela procuradora de justiça aposentada Vânia Balera desde janeiro de 2015. “O núcleo não é para receber denúncias. Pode até vir a receber e fazer o encaminhamento necessário, mas foi instituído mais para fomentar a política institucional na defesa dos direitos humanos”, afirma Balera. Ela aponta como “atuação concreta” do NEADH a criação de uma comissão permanente para estudar “o uso de álcool e outras substâncias pelos alunos”, após promover fórum que tratou do tema, em abril. O objetivo do núcleo, segundo a coordenadora, é “tentar implantar, de forma transversal à grade curricular”, grupos de estudo sobre os temas considerados “oportunos”.

Na opinião de Felipe Scalisa, contudo, o debate precisa ser inserido na própria grade curricular. “O núcleo teria que ser mais incisivo”, critica o militante LGBT, que se diz “agredido pela posição conciliadora” do NEADH, o qual, na sua avaliação, “é muito subordinado à diretoria e tem um caráter muito mais conciliador do que nós, enquanto vítimas, estamos dispostos a conciliar”. Outros militantes, como Renata Mencacci, também não confiam no núcleo criado pela diretoria da faculdade: “O NEADH não está do nosso lado, não está lá para acolher e ajudar a tocar as lutas que precisam ser tocadas na FMUSP”, diz a feminista.

Outra medida da FMUSP foi a criação, em fevereiro de 2015, de uma Ouvidoria própria, para receber denúncias e queixas de alunos. “A Ouvidoria e o NEADH trabalham em conjunto. Separadamente, porém com o mesmo propósito de averiguar, receber, acolher, encontrar soluções, sugerir medidas, cobrar”, sustenta a ouvidora, socióloga Elisabeth Vargas, que participa das reuniões promovidas pelo núcleo. “A ideia é que todo o apoio seja dado à vítima no que ela precisar, seja apoio psicológico ou jurídico”, explica Elisabeth, que considera importante ter autonomia para trabalhar. “Não presto contas à direção da faculdade. Faço relatos de números e temas, garantindo total sigilo a todos os denunciantes”.

Até julho de 2015 a Ouvidoria havia recebido 19 denúncias, sendo a maioria de assédio moral e nenhuma de violência sexual. Para a ouvidora, faz-se necessário na faculdade o debate sobre humanização. “Essa sensibilização não pode ser feita de cima para baixo, tem que ser feita horizontalmente”, defende a socióloga, para quem é preciso abrir sindicâncias, principalmente em casos de violência sexual. “Como ouvidora, não posso exigir uma punição, mas posso sugerir à direção da faculdade que tome tais providências e mobilize pessoas”, conclui.

Diante da gravidade dos casos denunciados e da ausência de uma política institucional concreta de amparo a vítimas de violência sexual e de gênero na USP, um grupo de professoras resolveu encarar o desafio. A rede “Não Cala USP” foi criada partir de uma “carta de desabafo” elaborada por docentes de diferentes unidades da universidade e enviada a colegas “sensíveis a esta questão”, segundo a professora Ana Flávia D’Oliveira (FMUSP). “Menos de uma semana depois, nós tivemos surpreendentes 94 pessoas, simbolicamente dentro do prédio da Faculdade de Medicina, onde começaram as denúncias públicas”, orgulha-se Ana Flávia, que havia integrado a comissão presidida pelo professor Paulo Saldiva, extinta por ocasião da criação do NEADH.

“A gente precisava também de um espaço de atuação autônomo e independente para enfrentar a questão de forma propositiva e não necessariamente apenas pelos canais administrativos da universidade, que têm seu papel, mas não são suficientes”, diz a professora. “Nosso grande incômodo foi a falta de proteção dos denunciantes, e é nosso papel, como professoras e mulheres mais velhas que sabem o que estão falando, tomar a frente da defesa das meninas. Elas estavam vocalizando a dificuldade de enfrentar a estrutura administrativa da universidade, e a dificuldade nas relações de poder internas da instituição”. Assim, define Ana Flávia, a rede configura uma “tentativa de nos articularmos para a proteção das meninas de uma forma independente, autossustentada e propositiva”.

Quatro grupos de trabalho foram organizados: o de acolhimento às vítimas, “que está pensando o treinamento e um certo manual, com princípios e diretrizes de como as professoras podem acolher as denúncias” e “mapeando os serviços dentro e fora da USP, e as nossas experiências pessoais, para criar um tipo de protocolo”; o de campanhas educativas e comunicação, voltado para o planejamento e execução de campanhas educativas relacionadas ao tema; o de coordenação de intercâmbio e apoio às atividades locais; e o de Regimento, responsável pela identificação de lacunas no Regimento da universidade “para propor alterações que visem um aprimoramento dos mecanismos de apuração e punição das situações de violência sexual e de gênero”, conforme documento elaborado pela rede, que já conta com mais de 220 apoios manifestados.

“As histórias da Medicina são bem específicas. Além das festas, tinha a questão dos trotes e o fato de os estupros lá serem bem criminosos, planejados. Dão remédios para as meninas, tem estupro coletivo. É bem assustador”, diz a professora Heloísa Buarque de Almeida

Ana Flávia questiona o regimento atual da universidade, no qual “a vítima de violência não é parte do processo”, que envolve apenas “o infrator disciplinar contra a universidade”. “O regimento da universidade é de 1972, época ainda da Ditadura Militar, com pedacinhos de lei de 1990, e trabalha com a ideia de infração disciplinar, então não há nele crimes de violações dos direitos humanos”, diz a professora, destacando que “embora aconteça há muito tempo, a violência sexual é de uma visibilidade bastante recente dentro das universidades”, sendo um “problema de grande dimensão e difícil abordagem”. Ela destaca que é preciso combater o senso comum de que a educação formal é suficiente para prevenir esse tipo de violência.

Professora de estudos de gênero na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida, uma das fundadoras da rede “Não Cala USP”, coordena, desde março de 2014, o programa USP Diversidade. Fundado em 2012 para pensar a questão da homofobia, o programa foi o espaço que a professora encontrou para debater a violência sexual e de gênero, após tomar nota de casos ocorridos em festas, passando a ser procurada também por alunos da FMUSP. “As histórias da Medicina são bem específicas. Além das festas, tinha a questão dos trotes e o fato de os casos de estupros lá serem bem criminosos, bem planejados. Dão remédios para as meninas, tem estupro coletivo. É um negócio bem assustador”, diz.

O aumento do número de denúncias deve-se, a seu ver, a uma nova forma de enxergar a violência. “Tem uma série de abusos, violência sexual, homofobia, machismo em sala de aula, piadinha homofóbica e racista com professor, assédio sexual também entre professor e aluno, e várias dessas questões estão aparecendo mais, não só porque agora estão achando canais para denunciar, mas também porque houve uma mudança na forma de classificar algumas coisas”, explica. Assim, não são denunciadas apenas as violências físicas, mas tudo o que é vivido como uma agressão. “As meninas estão chamando de violência simbólica, violência moral, violência psicológica. E nós também”, defende a professora, enfatizando que “essa nova forma classificatória demanda da universidade uma postura diferente”.

Assim, enquanto muitos atribuem gravidade apenas a violências físicas contra mulheres, Renata Mencacci, do Coletivo Geni, afirma que na Medicina as violências simbólicas se dão até mesmo no direcionamento profissional. “Numa prova de residência [médica], os caminhos ficam muito claros: tem as especialidades dos homens e as das mulheres. A mulher vai ser ginecologista, obstetra, pediatra, profissões delicadas, relacionadas ao cuidado e à questão da maternidade”, conta Renata. Especialidade “muito ligada ao pessoal da Atlética”, segundo a estudante, a ortopedia é eminentemente dominada por homens, tendo sido apenas uma vaga, de um total de 15, ocupada por uma mulher. “Se formos falar de urologia, é bizarro, porque são 10 vagas e nenhuma foi ocupada por mulher, e não é por falta de capacidade. É uma discrepância: as mulheres não podem fazer urologia, mas os homens fazem ginecologia e são muito valorizados”.

Nas práticas trotistas, “também há uma violência marcadamente com metáforas de gênero, sexualidade e raça”, segundo Heloísa. “O chamado pascu, por exemplo, é uma coisa que feminiliza os rapazes e, se você pensar stricto sensu, é estupro. Perante a lei, é estupro”. Para a professora, “a palavra violência esconde muitas coisas” e “se a brincadeira de uns é a humilhação de outros, não é mais brincadeira, é violência”. Ela ressalta que, diferentemente do trote, cuja ocorrência varia entre as diversas unidades da USP, a violência sexual é “uma problemática geral”.

Diante da inaptidão das comissões sindicantes em lidar com as denúncias das estudantes, a criação da rede “Não Cala USP” é sinônimo de esperança para as vítimas. “Evidentemente, no limite, um dos embates com que a gente vai ter é com a própria estrutura hierárquica da universidade. Mas esperar o Estatuto mudar para fazer alguma coisa seria paralisante. Então tem que ir fazendo de outro jeito. A ideia da rede é pensar como é que a gente pode ir fazendo alguma coisa paralelamente, que não seja esperar da Reitoria ou da institucionalidade uma solução”.

***

CRÍTICAS REMONTAM A 1993

Excertos de artigos publicados no jornalzinho BIP, do CAOC

“Show Medicina: uma visão crítica”

“O Show é covarde quando esquiva-se de questionar a situação da Faculdade e seu status quo. Não é difícil imaginar então que o Show através do seu corporativismo participe e beneficie-se desse status quo. Assim, o menosprezo a paramédicos e médicos que não pertençam a suas castas, o machismo e até o racismo contra pacientes são lugar-comum. Tudo isto soa bonito e engraçado no Show. Sem falar nos infantis ataques ao Centro Acadêmico, de forma que o aluno da Faculdade que tem como diretor um possível presidenciável seja incentivado a levar dentifrício no ânus e ridicularizado ao discutir política estudantil”.

Paulo Marmorato, ex-membro do Show

“Show de Machismo”

“As mulheres, já que não podem participar do Show, podem, é óbvio, contentar-se em dar uma ajuda costurando todas as noites, o que corresponde ao estereótipo da mulher Amélia […] Estas costureiras aplicadas têm a honra de serem citadas em músicas extremamente depreciativas, preconceituosas e grosseiras realizadas pelos integrantes do Show enquanto elas trabalham. Só pra ilustrar: ‘Nada mais escroto do que a bu… da Fulana’. É triste, mas as mulheres tornaram-se diversão para os homens. […] As pessoas abraçam calorosamente a tradição machista e a disseminam por outros setores da faculdade. Formam-se, então, diretorias da Atlética com maioria arrasadora de homens, que tiveram como berço de sua formação o Show Medicina seguindo seus ensinamentos. Chamam uma ou duas meninas, na maioria, com função apenas decorativa. O machismo encontra seu caminho e ruma para os mocós da cirurgia e para o hospital”.

Luciana Gonçalves

“Qual é o tesão do Show?”

“Há muita gente inteligente e íntegra no Show que, no entanto, mantém um silêncio, não sei se constrangido ou inconsciente, em relação a atitudes que deveriam ser revistas. Há algum tempo vem se tornando público o que acontece no vestibular do Show. Os calouros são convidados a subir no palco do teatro da Faculdade de Medicina onde começam a ser alvejados com bolas de papel e etc. pelos seus colegas mais velhos. Não faltam xingamentos e humilhações verbais […] o ponto alto chega quando os calouros são instruídos a retirarem suas roupas em pleno palco iluminado […] a estas alturas é difícil simplesmente ir embora. A coação física é clara. Os calouros continuam assim sofrendo as agressões físicas e verbais de seus colegas, nus, humilhados e iluminados para que todos os vejam melhor. São obrigados a dançar lambada juntos, a sentarem um no colo do outro e a segurar frutos e objetos entre as nádegas. Sequer podem defender-se das bolas de papel que são lançadas contra os seus genitais […].”

Leon Lobo Garcia

***

OUTRO LADO: Atlética e Show Medicina rejeitam acusações

Em depoimento à CPI da Alesp, estudantes da Medicina que dirigem as organizações negaram a contratação de prostitutas nos seus eventos e disseram não haver recebido denúncias de crimes sexuais. Sílvio Tacla, do Show Medicina, negou a ocorrência de trotes violentos, machismo e homofobia

O presidente da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz (AAAOC), Diego Vinicius Santinelli Pestana, comprometeu-se, em contato telefônico com a reportagem, a responder às perguntas que lhe seriam encaminhadas por e-mail. Contudo, não o fez até o fechamento desta edição. Assim, a Revista Adusp reproduz aqui excertos de seu depoimento à CPI realizada na Alesp. Pestana, que assumiu a presidência da Atlética em outubro de 2014, depôs em 28 de janeiro de 2015. Na mesma audiência, depôs Raphael Kaeriyama e Silva, que fora tesoureiro da associação em 2011.

Sobre as festas “Carecas no Bosque” e “Fantasias no Bosque”, promovidas anualmente e nas quais ocorreu a maioria dos casos de assédio e estupros denunciados por alunas da FMUSP, Pestana assumiu que elas respondem por grande parte da receita da Atlética, mas declarou que não voltaria a promovê-las antes de resolver a questão da segurança. “Eu não vou fazer uma festa sem ter uma garantia de que tem profissionais de segurança, porque até então a gente tinha, mas pelas denúncias parece que eles não estavam funcionando direito. Então, eu quero ter certeza de que nenhuma menina está em risco, nenhum rapaz está em risco, e que não tenha problema nenhum. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar para a gente ter esse know-how de saber fazer uma festa bem feita, bem organizada, com segurança” (p. 700-701 do relatório da CPI).

Pestana afirmou que, devido ao “acidente” com o calouro Edison Hsueh (1999), a organização perdeu patrocínios e, por isso, a verba oriunda das festas é cada vez mais necessária. “A minha preocupação agora é procurar novas fontes de renda para não voltar a fazer a festa… Óbvio que tem a parte que nós gostamos das festas, nós somos jovens, gostamos, OK, mas se a gente pudesse optar, elas não seriam feitas do jeito que são feitas” (p. 702), dizendo preferir eventos mais modestos.

O deputado Adriano Diogo, presidente da CPI, censurou Pestana por referir-se à morte de Edison como “acidente” e por acrescentar que a morte do estudante “atrapalhou os lucros” da Atlética. “Soa mal”, disse Diogo.

O presidente da CPI também dirigiu ao presidente e ao ex-tesoureiro da Atlética, Raphael Kaeriyama e Silva, perguntas sobre os “relatos sistemáticos” da contratação de garotas de programa para, nos referidos eventos, ficarem “nas barracas das modalidades para que os frequentadores possam tomar bebidas em seus seios” e sobre a verba destinada a isto, além da existência dos chamados “cafofos, quartos improvisados que são montados atrás das barracas de bebidas” para que rapazes tenham relações sexuais com tais prostitutas ou com garotas que os estiverem acompanhando. Silva negou categoricamente tanto que a Atlética contrate prostitutas e que existam quartos improvisados nos fundos das barracas.

“Posso afirmar a todos os presentes que a Atlética não contratou, nunca contratou e não contrata nenhuma prostituta. […] Eu posso afirmar categoricamente que, em 2011, quando fui tesoureiro, não foi repassado nenhum dinheiro para a contratação de prostitutas. De verdade. Isso não aconteceu. A gente não apoia, não é apoiado esse tipo de coisa. Não é que a Atlética foi lá e pagou para uma prostituta estar ali. Isso não acontece”, disse Silva (p. 704-705).

Sobre os quartos improvisados, alegou que são usados para se armazenar bebidas e outros itens vendidos nas barracas, o que explica a presença de seguranças na porta. “Se […] as pessoas usam como quartos, eu realmente desconheço” (p. 705), disse o ex-tesoureiro, que afirmou não saber “de onde veio o termo ‘cafofo’” (p.706).

O presidente da Atlética, por sua vez, limitou-se a dizer que as denúncias foram um alerta para que o sistema de segurança das festas seja revisto. “O que, talvez, essas denúncias demonstrem para a gente é que nossa segurança, nesse aspecto, se aconteceram essas denúncias, falhou. É um alerta para a gente mudar” (p. 706).

Questionado pela vice-presidente da CPI, deputada Sarah Munhoz (PCdoB), sobre já ter presenciado ou tomado conhecimento de “atos de assédio sexual, de machismo, homofobia e outras violações de direitos humanos no âmbito da AAAOC”, Pestana afirmou: “Eu nunca presenciei nada desse tipo, mas eu também não posso fechar os olhos para as denúncias” (p. 720). Teria tomado conhecimento das denúncias somente por meio “dos boletins da CPI e da mídia”, pois segundo ele ninguém o procurou antes para fazer denúncias, apesar de sempre terem estado “abertos para diálogo com os coletivos” (p. 721).

Sílvio Tacla, que dirigiu o Show em 2014, alegou jamais ter presenciado coação sobre calouros: “Nunca fui a favor de ninguém consumir bebida alcoólica em excesso… nunca presenciei ninguém ser obrigado a ficar nu em nenhum espaço do Show”

Ao telefonar para o atual diretor do Show Medicina, Erikson Hoff, a Revista Adusp propôs encaminhar-lhe perguntas por e-mail e obteve como resposta que ele as veria e as responderia, “se for do meu interesse”. A reportagem encaminhou as questões, conforme o combinado, mas não obteve resposta de Hoff até o fechamento desta edição.

Na CPI, quem respondeu pelo Show Medicina foi o diretor da organização em 2014, Sílvio Tacla Alves Barbosa, que depôs em 10 de fevereiro de 2015, quando já havia deixado esse cargo. Ele havia exercido outros cargos no Show em anos anteriores: de tesoureiro (2012) e de secretário (2013).

A Revista Adusp telefonou para Tacla para obter uma entrevista sobre os fatos ocorridos ou denunciados em 2014, mas o estudante recusou-se: “Quem pode responder melhor pelo Show é o diretor atual”. A reportagem explicou que estava aguardando retorno de Hoff, mas que várias questões se referiam a denúncias feitas ao período em que Tacla dirigia a organização, sendo, portanto, apropriado que se manifestasse. Ainda assim, ele não quis conceder entrevista.

À CPI, quando questionado sobre a prestação de contas da organização, e indagado sobre a contratação de prostitutas, Tacla respondeu: “O Show não contrata prostitutas” (p. 1376). “O Show não organiza evento com prostituta, até existe mesmo esse dia [em] que os calouros vão de terno, uma brincadeira que é feita, mas o ensaio se encerra e, posteriormente, cada um vai para onde quiser. Eu, pessoalmente, não tenho o hábito de frequentar eventos com prostitutas”, disse ainda, em outro momento (p. 1447).

O presidente da CPI também perguntou a Tacla sua opinião sobre “alunos serem citados nominalmente na peça do Show”, como no caso de Felipe Scalisa (satirizado em dois esquetes da edição de 2014 do Show Medicina), e sobre menções depreciativas ao Coletivo Geni. O ex-diretor respondeu que nunca foi “a favor de citações individuais de alunos” e que “não houve menção direta a nenhum deles” (p. 1380); que não viu na peça, “de maneira nenhuma”, “relação com o Felipe Scalisa” e “relação com o Coletivo Geni”, e que não sabia se a música “Geni”, de Chico Buarque, “ia fazer parte ou não” (p. 1390); que “o tema não foi o [Coletivo] Geni, o tema foi a Ópera do Malandro” (p. 1384). Alegou que o Show não é machista nem homofóbico.

Perguntado especificamente sobre o esquete em que o estudante Felipe Scalisa foi mimetizado e no qual ele mesmo atuou, Tacla sustentou tratar-se de uma brincadeira sobre o internato da Medicina (“quem iria ser excluído dos grupos mais concorridos do internato”): “Como eu era diretor, não tive muito tempo de participar da produção ativa desse quadro, mas como eu era da turma do quarto ano, tinha que pegar algum papel. Acabei representando o Pedro Bial, a gente fez um quadrinho do ‘Big Brother’” (p.1384). Indagado sobre sua posição no processo criativo do Show, afirmou que “o diretor geral não é quem elabora todo o roteiro do Show”, mas aquele que “vê quais quadros vão sair, organiza a ordem” (p. 1382).

Com relação aos calouros serem forçados a beber nos ensaios, Tacla alegou nunca ter presenciado tal situação e disse desconhecer que ocorra tal coação. “Eu, enquanto diretor, fiz questão de fiscalizar que nenhum excesso fosse cometido. Nunca fui a favor de ninguém consumir bebida alcoólica em excesso”, garantiu (p. 1415). Sobre os novatos serem obrigados a ficar nus, respondeu: “Eu nunca presenciei ninguém ser obrigado, coagido a ficar nu em nenhum ensaio, nenhum espaço do Show” (p. 1481).

“Em relação a casos de estupro especificamente relacionados ao Show eu não recebi nenhum relato até agora. Relacionados à faculdade sim, a gente tem vários relatos. No Centro Acadêmico [Oswaldo Cruz (CAOC)], o que surgiu e foi bem pautado foi essa questão de novembro de 2013, da cervejada do sexto ano, o caso da menina que veio depor aqui, todo mundo já sabe do que se trata”, disse Tacla, referindo-se à denúncia feita por Phamela Silva Feitosa em novembro de 2013, ano em que ele era vice-presidente do CAOC. “Certamente a gente tem relatos, a gente conversa muito entre nós e ouve pessoas falando ‘tal menina me disse que sofreu’, mas eu não sei, não cabe a mim especificar tudo o que eu já ouvi, nomes”, completou Tacla (p. 1462).

–

Ilustração (perfeita!) de Vitor Flynn, a partir do filme “Laranja Mecânica”.