Por Mauricio Torres e Sue Branford, na The Intercept Brasil

“É um tempo de morte. Os Munduruku vão começar a morrer. Vão começar a se acidentar e até acidente simples vai matar o Munduruku. Vai cair raio e matar o índio. O índio vai tá trabalhando na roça e um pau vai cair em cima do índio e não é à toa que o pau vai cair em cima dele. Ponta de pau afiado vai furar o índio que estiver caçando. E é impacto porque o governo mexeu no lugar sagrado”.

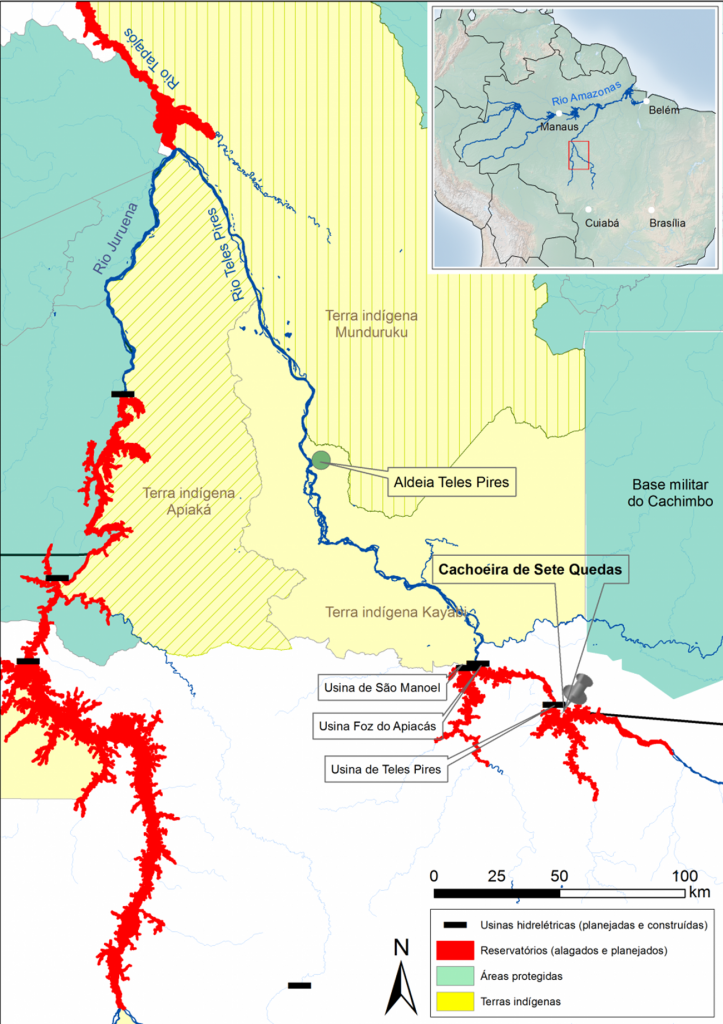

Krixi Biwün (ou Valmira Krixi Munduruku, como consta em seu batismo cristão) é uma guerreira e importante matriarca da aldeia Teles Pires, localizada à margem direita do rio de mesmo nome na divisa entre Pará e Mato Grosso (ver mapa). A sabedoria sobre antigas histórias de seu povo fazem de Biwün uma grande liderança da aldeia. Seu conhecimento tradicional ensina desde como se deve banhar uma menina com ervas para que se torne uma brava guerreira até as histórias da cosmologia de seu povo.

O local sagrado a que se refere a matriarca Munduruku era um trecho encachoeirado do rio Teles Pires conhecido como Sete Quedas ou Paribixexe em Munduruku. Em 2013, o consórcio responsável pela construção da usina hidrelétrica de Teles Pires — composto pelas empresas Odebrecht, Voith, Alston, PCE e Intertechne — obteve autorização judicial para iniciar a obra e acabou com as corredeiras. Ao explodir as pedras e abrir o leito do rio, o empreendimento destruiu também o que, na cosmologia dos povos indígenas da região, seria o equivalente ao “céu” ou “paraíso” na cultura cristã.

“A gente tinha esse lugar sagrado e quando morria ia pra lá. Mas como o governo agora tá dinamitando tudo, mesmo indo pra ser espírito, a gente vai acabar. A gente vai morrer no espírito também”, acrescenta a matriarca.

Mundurukânia

As 90 famílias da aldeia que visitamos são uma pequena parte da população Munduruku, que soma cerca de 13 mil índios distribuídos por 112 aldeias concentradas no alto Tapajós. O povo Munduruku já ocupou a bacia do Tapajós de forma tão ampla que “ainda no Brasil colonial, todo o rio Tapajós chegou a ser conhecido pelos europeus como ‘Mundurukânia’”, explica Bruna Rocha, professora de arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará.

A rápida expansão da exploração da borracha na segunda metade do século XIX e, mais tarde, as investidas das missões evangelizadoras e do próprio Estado com propósitos de “assimilar” os povos indígenas à “sociedade nacional”, levaram os munduruku a perder muito de seu território. “Restaram fragmentos no baixo Tapajós e bolsões maiores no curso superior do rio, que representam apenas uma fração do que já ocuparam no passado”, completa a arqueóloga.

Esses fragmentos do território Munduruku sofrem cada vez mais os impactos de grandes hidrelétricas que vêm sendo construídas e planejadas na região. Brent Millikan, diretor do Programa da Amazônia da ONG International Rivers, explica que, após a liberação da construção da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, em 2011, a meta do governo passou a ser o rio Teles Pires.

“Quatro barragens estão sendo construídas simultaneamente. Duas muito perto de terras indígenas, Teles Pires e São Manoel. São Manoel fica a 300 metros da fronteira de uma TI onde vivem grupos Munduruku, Kayabi e Apiaká, com impactos diretos na vida desses povos, e tem previsão de desviar o rio para encher seu reservatório no início de 2017” (ver Mapa).

Millikan relata que, diferente de Belo Monte – obra com ampla repercussão midiática nacional e internacional -, “os projetos do rio Teles Pires correram na surdina graças a uma combinação de fatores: dificuldade de acesso ao local, construções menos ‘grandiosas’ – para usar as palavras de Dilma Rousseff – desinteresse da grande imprensa e a pouca presença de entidades da sociedade civil que pudessem apoiar os grupos ameaçados”.

“Nós nunca aceitamos o projeto”

Assim como o resto da sociedade, os Munduruku também não sabiam o quanto seriam prejudicados com a implementação das barragens. “O governo nunca informou a gente. O governo sempre falou coisa boa, que vai acontecer coisa boa, mas ele nunca contou o impacto que podia trazer”, ressente-se o cacique Disma Muo.

“Nós nunca aceitamos o projeto e, quando protestamos, o governo disse que a terra não é dos índios. Que a terra é do governo, então, não tem como os índios impedir e eles constroem o que eles querem”, continuou Muo.

Não é bem o que diz a lei. Embora, tecnicamente, as terras indígenas sejam de propriedade da União, os povos indígenas têm usufruto exclusivo e perpétuo sobre tais territórios. Além disso, a obrigação de ouvir e consultar os índios é indiscutível.

Rodrigo Oliveira, mestre em direito e assessor do Ministério Público Federal (MPF) em Santarém, explica que, como era evidente que haveria impactos a povos e comunidades tradicionais, o governo brasileiro estava obrigado a consultá-los de maneira prévia, livre e informada. “A consulta deve ocorrer desde os primeiros passos do licenciamento e ser anterior a qualquer tomada de decisão. Esse processo de consulta se torna obrigatório em decorrência de o Brasil ser signatário da Convenção nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)”.

Suspensão de Segurança ou de Direitos?

Em resposta a ações ajuizadas pelo MPF, a Justiça Federal de Mato Grosso chegou a parar as obras das barragens em decorrência do descumprimento da obrigatoriedade da Consulta Prévia, uma vez que havia evidências de que os índios enfrentariam “danos iminentes e irreversíveis para sua qualidade de vida e seu patrimônio”. Porém, sempre que o MPF obtinha vitórias em favor dos povos indígenas, os grandes interesses do setor energético as derrubavam em instâncias superiores.

Em grande medida, essa dinâmica ocorreu porque, durante os treze anos de gestão federal do PT, intensificou-se o uso de um mecanismo chamado “Suspensão de Segurança”. Trata-se de um instrumento jurídico amplamente empregado pela ditadura militar, em que uma decisão judicial fundamentada legalmente pode ser revertida em instância superior em nome da “segurança nacional”, da “ordem pública” ou da “economia nacional”.

Segundo o Procurador da República Luís de Camões Lima Boaventura, “dados levantados pelo MPF concluem que, apenas em relação aos projetos hidrelétricos da bacia do Teles Pires-Tapajós, obtivemos 80% de vitórias em ações judiciais que buscavam o ajuste de tais empreendimentos à legalidade. Nenhuma dessas decisões foi observada. Todas foram revertidas por suspensão de segurança”.

Em março de 2016, o Brasil recebeu a visita de Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial da ONU sobre povos indígenas, que também mostrou preocupação com o uso da suspensão de segurança. A relatora da ONU referiu-se ao instrumento jurídico como um grande obstáculo à defesa dos direitos dos povos indígenas no judiciário brasileiro.

“Eu diria que a Amazônia não tem sido vista como um território a ser conquistado. Pior, tem sido vista como um território a ser saqueado. A exploração que em regra aqui se pratica é predação”, diz Procurador da República Luís de Camões Lima Boaventura.

Um mundo que deixou de existir

Além da destruição das cachoeiras, os Munduruku sofreram também outro forte baque imposto pela usina Teles Pires: a retirada de doze urnas mortuárias e peças arqueológicas com dimensão sagrada de uma região próxima a Sete Quedas.

Referindo-se a esse patrimônio, o Cacique Disma Muo – que também é pajé (uma autoridade espiritual) da aldeia – explica: “toda cerâmica, flecha, borduna, tudo é sagrado. Porque foram colocados no tempo em que a gente guerreava e que a gente trafegava muito e fomos deixando lá, escolhendo o local para ser sagrado e hoje está sendo destruído pela hidrelétrica”.

O ancião Eurico Krixi Munduruku também demonstra muita angústia com a profanação das urnas: “Não era pra mexer de jeito nenhum. E não é o branco que vai pagar por isso. Somos nós, os Munduruku vivos, que vamos pagar, em forma de acidente, em forma de doença, em… em morte de índio Munduruku. Os antepassados deixaram lá pra gente proteger. É guerreiro vivo que tem que proteger aquelas urnas”.

Todos na aldeia acreditam que, enquanto as urnas e os outros artefatos desenterrados estiverem fora de seus locais sagrados, grandes males irão acontecer e até pequenos ferimentos levarão à morte de seu povo. As urnas não podem ser devolvidas diretamente aos Munduruku. “O Munduruku não pode tocar nelas”, explica Krixi Biwün. Atribuindo a responsabilidade a quem perturbou o local sagrado, ela continua: “Eles precisam encontrar um lugar para enterrar essas urnas de volta”.

Atropelos e Injustiças

A resolução da questão não parece próxima. Levando adiante o desencontro e atropelo históricos aos valores indígenas, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tem, nesse caso, um papel de destaque. Primeiro por ter, polemicamente, autorizado tais escavações sem a aceitação do povo Munduruku; segundo, por já ter afirmado que as urnas são patrimônio público federal, que não serão reenterradas e que compete ao Iphan determinar qual museu receberá o material.

O arqueólogo Francisco Pugliese, pesquisador do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, é um crítico feroz da atuação do Iphan nesse processo. Para ele, “o órgão desobrigou o empreendedor a cumprir as pesquisas que deveriam ser feitas com o povo Munduruku para a proteção de seus lugares sagrados, uma vez que aquela etnia se posiciona contrariamente à implantação de barragens em seus territórios, desrespeitando a legislação sobre o tema e criando o precedente para que situações como essa sejam replicadas em contextos semelhantes”.

“O fato dos Munduruku não terem aceitado participar dos estudos arqueológicos impedia que o Iphan autorizasse os trabalhos. Assim, a licença concedida para as escavações à revelia desse povo sobrepôs o direito da União ao direito cultural e territorial Munduruku, resultando na violação dos cemitérios e na expropriação dos remanescentes de seus antepassados”. – arqueólogo Francisco Pugliese.

A reportagem tentou várias vezes entrar em contato com Iphan mas não foi concedida uma entrevista. As urnas, hoje, são alvo de ação na Justiça Federal e estão armazenadas pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP), na cidade de Alta Floresta (MT), e não nos foi permitido vê-las.

Etnocídio: a morte da identidade indígena

A profanação de locais sagrados reflete-se no cotidiano material dos índios. Para os Munduruku, a explosão das corredeiras iniciou uma destruição em cadeia: “a explosão da dinamite no local sagrado é o fim da religião, é o fim da cultura. É o fim do povo Munduruku. Quando eles dinamitaram a cachoeira, eles mataram as Mães dos Peixes e a Mães das Caças. Então, vão morrer esses animais e esses peixes, com que a gente é envolvido. E isso é o fim do Munduruku”, explica Eurico Krixi.

“O que diria o homem branco se nós construíssemos nossas aldeias em cima de suas propriedades, de seus santuários e cemitérios?” Manifesto dos povos Munduruku, Apiaká e Kaiaby, fruto de reunião dos indígenas em 2011 em protesto contra a construção das hidrelétricas.

Recentemente, em 2 de dezembro de 2016, o MPF obteve a segunda vitória da ação judicial que já havia parado as obras das usinas pela falta da consulta prévia. A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), por unanimidade, reconheceu em mais uma instância a ilegalidade da UHE Teles Pires. Os desembargadores ordenaram a realização de consulta livre, prévia e informada, nos moldes previstos na Convenção 169 da OIT, com os povos indígenas Kayabi, Munduruku e Apiaká, atingidos pelo empreendimento. Em seu voto, o desembargador Antônio Souza Prudente chamou a atenção à destruição de Sete Quedas.

A realização da consulta prévia já havia sido ordenada em 1ª instância, mas a Companhia Hidrelétrica Teles Pires recorreu. Agora, a Justiça também considerou inválida a licença de instalação da usina concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Entretanto, assim como a primeira, esta decisão do Tribunal não vai entrar em vigor. Por conta do recurso da suspensão de segurança, apesar da reiterada ilegalidade da obra, nenhuma decisão judicial tem efeito até que o processo seja julgado em última instância, que no caso, é o Supremo Tribunal Federal.

“O Estado-Nação estabelece uma hierarquia de valores a partir de critérios como classe, origem social, cor e etnia. Nessa subordinação classificatória, determinados grupos têm valores que ‘importam menos’, e são tidos como culturalmente inferiores e passíveis de serem simplesmente apagados”, explica pesquisadora Rosamaria Loures, estudiosa da resistência Munduruku.

Marcelo Manhuary Munduruku, que vive na TI Apiaká-Kaiaby, em Juara (MT), sofre na pele o dia-a-dia desse racismo: “O etnocídio continua hoje. Com o olhar que o pessoal tem sobre a gente, querendo que a gente seja igual a eles, subjugando as organizações nossas. Dizendo que a nossa religião não vale, que vale a deles. Dizendo que o nosso comportamento é errado, que Deus não é esse, que Deus é aquele. Desconfigurando aquilo que é a identidade do indígena”.

–

Esta matéria é da série exclusiva “Tapajós sob Ataque”, escrita pela jornalista Sue Branford e pelo cientista social Mauricio Torres, que percorrem a bacia Tapajós. A série é produzida em colaboração com Mongabay, portal independente de jornalismo ambiental. Leia a versão em inglês. Acompanhe outras reportagens no The Intercept Brasil ao longo das próximas semanas.

Agradecemos o Instituto Centro de Vida (ICV) e a International Rivers pelo apoio logístico na região do rio Teles Pires.